社交平臺(tái)中社會(huì)認(rèn)同信息對(duì)于消費(fèi)者沖動(dòng)購買的影響

李琴 李馨雨 張雨晴

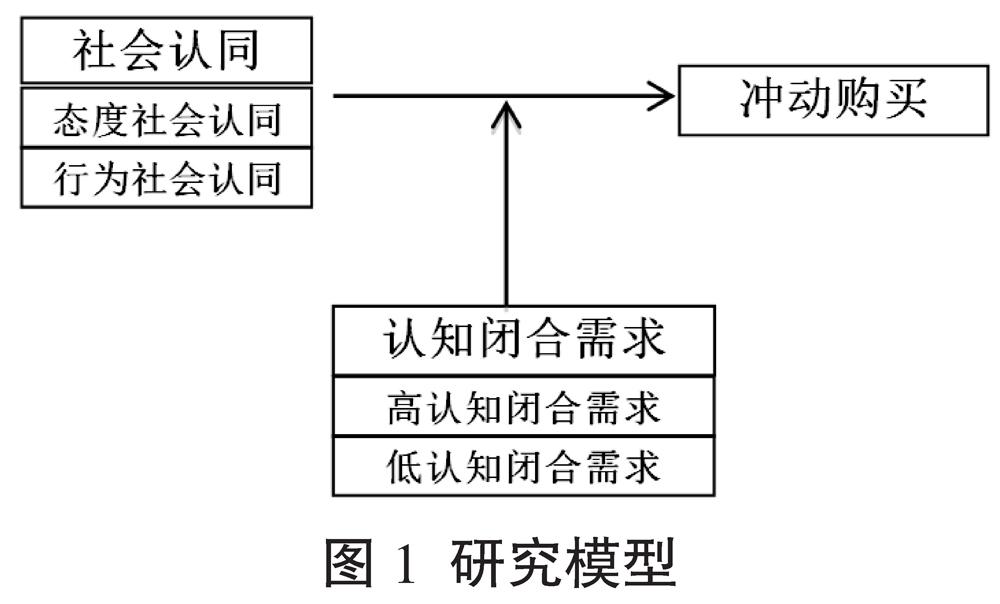

摘要:本文旨在調(diào)查社交平臺(tái)中社會(huì)認(rèn)同信息對(duì)于消費(fèi)者沖動(dòng)購買的影響,同時(shí)驗(yàn)證作為消費(fèi)者性格特征的認(rèn)知閉合需求這一因素對(duì)該影響的調(diào)節(jié)作用。此次研究構(gòu)建了“2(社會(huì)認(rèn)同信息類型︰行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同)×2(認(rèn)知閉合需求︰高認(rèn)知閉合和低認(rèn)知閉合)”的研究模型,通過問卷調(diào)查法結(jié)合SPSS的方差分析法對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證。研究結(jié)果顯示,在社交平臺(tái)中,行動(dòng)認(rèn)同信息和態(tài)度認(rèn)同信息均能對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買行為產(chǎn)生影響,但行動(dòng)認(rèn)同信息較態(tài)度認(rèn)同信息更容易引起消費(fèi)者的沖動(dòng)購買意愿。此外,認(rèn)知閉合需求和社會(huì)認(rèn)同信息具有交互作用。

關(guān)鍵詞:社會(huì)認(rèn)同信息;認(rèn)知閉合需求;沖動(dòng)購買

中圖分類號(hào):F713.55 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-9436(2021)15-000-06

網(wǎng)絡(luò)消除了傳統(tǒng)購物中時(shí)間和空間的限制,更容易使消費(fèi)者產(chǎn)生沖動(dòng)性購買行為。而消費(fèi)者為了減少購物帶來的風(fēng)險(xiǎn),在自己未知的領(lǐng)域里更傾向于通過觀察大多數(shù)人的行為來幫助自己作決定。因此,隨著數(shù)字化時(shí)代的到來和物質(zhì)條件的極大豐富,從眾傾向的沖動(dòng)購物已經(jīng)成為年輕消費(fèi)者的普遍行為,這一行為在網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)和社交平臺(tái)中更為常見。為了迎合這一消費(fèi)趨勢(shì),在社交媒體平臺(tái)發(fā)布廣告信息,引導(dǎo)消費(fèi)者通過社交平臺(tái)購物逐漸成為企業(yè)主的關(guān)注方向。

企業(yè)主經(jīng)常會(huì)利用社會(huì)認(rèn)同心理對(duì)受眾進(jìn)行消費(fèi)行為的引導(dǎo)。例如,游戲產(chǎn)品的經(jīng)理經(jīng)常會(huì)使用類似“人人都玩,不玩才怪”這樣的廣告詞吸引大家加入游戲中。雖然品牌營銷實(shí)踐中對(duì)于社會(huì)認(rèn)同信息的使用已經(jīng)非常普遍,但是學(xué)術(shù)界尤其是廣告學(xué)專業(yè)對(duì)兩者的研究相對(duì)滯后。如何正確地利用好社會(huì)認(rèn)同制定有針對(duì)性的營銷策略,為自己的產(chǎn)品帶來流量,激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望,誘導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)是運(yùn)營端產(chǎn)品經(jīng)理必須面對(duì)的一個(gè)問題。因此,此次研究在對(duì)社會(huì)認(rèn)同信息的說服效果進(jìn)行研究的同時(shí),加入了消費(fèi)者性格特征因素,這樣的研究框架設(shè)計(jì)更符合當(dāng)前行業(yè)的實(shí)際需求。

1 理論背景與假設(shè)

1.1 沖動(dòng)購買

早期學(xué)者認(rèn)為,沖動(dòng)購買是指消費(fèi)者由于受到某種外界因素的影響,而購買了未列入消費(fèi)計(jì)劃的商品的行為,即一種帶有無預(yù)兆消費(fèi)動(dòng)機(jī)的偶然性購買行為。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)購物的普及,關(guān)于網(wǎng)絡(luò)沖動(dòng)購買的研究層出不窮,其中對(duì)于沖動(dòng)購買因素的研究主要集中在消費(fèi)者個(gè)體因素和外部刺激因素兩大類[1]。個(gè)體因素包括性別、年齡、收入水平、消費(fèi)心理、消費(fèi)者性格等。外部因素包括價(jià)格促銷、商品類別、賣場環(huán)境、朋友推薦、廣告說服信息、時(shí)間限制等。

對(duì)沖動(dòng)購買的研究進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn),初期對(duì)于沖動(dòng)購買的研究主要集中在分析外部因素對(duì)沖動(dòng)購買的影響。這方面的研究成果也給予品牌方很多有價(jià)值的建議,如價(jià)格促銷廣告如何寫才會(huì)更有效、賣場如何陳列才能更容易吸引消費(fèi)者進(jìn)入、產(chǎn)品價(jià)格如何制定才能引起購買沖動(dòng)等等。但從整體上看,這些研究關(guān)注的大多是外部刺激層面,忽略了對(duì)于消費(fèi)主體的研究。隨著研究的深入,學(xué)者們開始逐漸從心理學(xué)的角度解讀沖動(dòng)購買行為,認(rèn)為外部因素對(duì)于沖動(dòng)購買行為的推動(dòng)作用固然重要,但消費(fèi)者的心理作用才是導(dǎo)致沖動(dòng)購買行為發(fā)生的重要因素。不同性格的消費(fèi)者在面對(duì)同樣的外部刺激信息時(shí),會(huì)產(chǎn)生不同的購買心理和購買行為,這是因?yàn)椴煌愿竦南M(fèi)者對(duì)于外部信息的吸收和加工方式不同。有的消費(fèi)者對(duì)外部信息的吸收更快速,但是比較片面和膚淺,這一部分消費(fèi)者傾向于快速作出決策,更容易被已有的外部刺激說服,能快速產(chǎn)生沖動(dòng)購買行為。但也有一部分消費(fèi)者在面對(duì)突如其來的外部刺激時(shí),更愿意對(duì)信息進(jìn)行深入分析和加工,盡可能地搜集更多信息作出自己認(rèn)為更有把握的決策,這一部分消費(fèi)者的沖動(dòng)購買并不容易產(chǎn)生。因此此次研究認(rèn)為將消費(fèi)者個(gè)人因素和外部刺激因素同時(shí)列入消費(fèi)者沖動(dòng)購買的影響因素中更為全面。

1.2 社會(huì)認(rèn)同信息

社會(huì)認(rèn)同(Social Proof)是指外界環(huán)境對(duì)個(gè)體造成的一種影響,是個(gè)人在群體中產(chǎn)生的從眾心理。它是對(duì)一個(gè)群體心理上的歸屬,意味著通過對(duì)群體原型的內(nèi)化而影響個(gè)體的自我概念、信念和態(tài)度,并表現(xiàn)出與群體規(guī)范相符的行為[2]。從事實(shí)出發(fā),當(dāng)給別人購買禮物時(shí),如果消費(fèi)者拿不定主意,使用社會(huì)證據(jù)信息是最好的說服辦法。在一些產(chǎn)品導(dǎo)購人員告訴顧客“銷售量最好的產(chǎn)品”“人氣最高的產(chǎn)品”“一上架就會(huì)被搶空的產(chǎn)品”等信息的時(shí)候,以及為了傳達(dá)產(chǎn)品的可信度和專業(yè)性的情況下,使用社會(huì)證據(jù)信息更能有效刺激消費(fèi)者購買。

在社交Web時(shí)代,商家針對(duì)該心理采取相應(yīng)的營銷策略,從而刺激消費(fèi)者產(chǎn)生沖動(dòng)購買意愿,這其中所運(yùn)用到的信息,如商家的宣發(fā)信息、用戶評(píng)價(jià)等對(duì)個(gè)體產(chǎn)生了群體影響力的就屬于社會(huì)認(rèn)同信息。關(guān)于社會(huì)認(rèn)同的研究,在消費(fèi)者行為和營銷學(xué)中都有很多,且大部分的研究結(jié)果都證明了社會(huì)證據(jù)信息說服消費(fèi)者的有效性。例如,消費(fèi)者在篩選商品階段會(huì)面對(duì)數(shù)不清的廣告信息,并且需要作出很多決定,在有限的時(shí)間內(nèi),他們不能深入地了解并處理每一條信息,而是要依靠快速的思維捷徑來指導(dǎo)他們的態(tài)度和行為。格里斯克維西斯的研究指出,在自己不知所措的情況下,很多人會(huì)把“別人做的”當(dāng)作心里捷徑加以效仿,這個(gè)時(shí)候社會(huì)認(rèn)同信息具有更強(qiáng)的說服效果。由此可見,社會(huì)認(rèn)同信息作為一種具有啟發(fā)效果的群體影響力,能夠起到引導(dǎo)消費(fèi)者態(tài)度與行動(dòng)的作用,使消費(fèi)者在海量信息中作出判斷。

通過對(duì)業(yè)界頻繁使用的社會(huì)認(rèn)同信息進(jìn)行總結(jié)分析和對(duì)前人的研究進(jìn)行總結(jié)發(fā)現(xiàn),目前社會(huì)認(rèn)同信息可以分成兩種類型。一種信息是強(qiáng)調(diào)大眾對(duì)于產(chǎn)品的購買行動(dòng),另一種信息是強(qiáng)調(diào)大眾對(duì)某個(gè)產(chǎn)品的關(guān)注度很高。這兩種信息類型的差別是,前者強(qiáng)調(diào)大眾的行動(dòng),后者沒有直接強(qiáng)調(diào)行動(dòng),而是把重點(diǎn)放在強(qiáng)調(diào)大眾行動(dòng)的積極態(tài)度上。此次研究以格里斯克維西斯的研究為基礎(chǔ),將社會(huì)認(rèn)同信息分為強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者行為的行為社會(huì)認(rèn)同和強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者態(tài)度的態(tài)度社會(huì)認(rèn)同兩個(gè)類型,以檢驗(yàn)當(dāng)消費(fèi)者在社交軟件中看到不同類型的社會(huì)認(rèn)同信息時(shí),何種信息能夠幫助消費(fèi)者迅速作出決策,形成沖動(dòng)購買。

通常情況下,已經(jīng)發(fā)生的行為相比還存在于頭腦中的態(tài)度,是更具有可信度和說服力的,因此,此次研究認(rèn)為,行為社會(huì)認(rèn)同信息比態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)行為影響更顯著。

1.3 認(rèn)知閉合需求

認(rèn)知閉合需求作為一種消費(fèi)者性格特征因素,是指個(gè)體在不確定情境中進(jìn)行認(rèn)知加工時(shí)傾向于尋求確定答案、避免不確定狀態(tài)的愿望和動(dòng)機(jī)[3]。隨著大數(shù)據(jù)的普及運(yùn)用,認(rèn)知閉合需求這個(gè)認(rèn)知心理學(xué)的概念在近年來被廣泛運(yùn)用到消費(fèi)者行為研究領(lǐng)域中。在日常的消費(fèi)過程中,消費(fèi)者會(huì)受到大量外界信息的干預(yù),尤其是在社交平臺(tái)上,消費(fèi)者身處一個(gè)充滿不確定性的擬態(tài)環(huán)境當(dāng)中,會(huì)被大量不確定的廣告信息干擾購買決策,從而產(chǎn)生認(rèn)知焦慮。

通過對(duì)認(rèn)知閉合需求相關(guān)文獻(xiàn)的梳理得知,大多數(shù)學(xué)者將認(rèn)知閉合需求分成兩大類,即高認(rèn)知閉合需求和低認(rèn)知閉合需求。高認(rèn)知閉合是指個(gè)體在面對(duì)模糊情境時(shí),為了消除模糊性帶來的壓力和焦慮,即使沒有充足的證據(jù)也會(huì)立刻作出決策或確定行動(dòng)方向,并會(huì)有意無意地排斥新信息,這類群體會(huì)采用啟發(fā)式信息分析方式;低認(rèn)知閉合則是指個(gè)體對(duì)模糊性的容忍程度較高,因而具有更強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)進(jìn)一步搜集相關(guān)信息或者對(duì)信息進(jìn)行更深入的分析和思考,這類群體會(huì)采用分析式信息分析方式[4]。當(dāng)消費(fèi)者處于需要作出快速?zèng)Q策的時(shí)候,面對(duì)產(chǎn)品廣告給出的說服文案,往往會(huì)產(chǎn)生一種焦慮感,擁有高認(rèn)知閉合性格的消費(fèi)者為了擺脫這種選擇焦慮,傾向于快速相信廣告中的說服信息,以此形成自己的認(rèn)知閉環(huán)。

品牌營銷方為了贏得銷量,在廣告宣傳的時(shí)候,通常帶有一定的夸大性和藝術(shù)性,在社交平臺(tái)中常常可以看到時(shí)間有限、數(shù)量有限等情況,這就導(dǎo)致消費(fèi)者會(huì)在接收到信息后陷入認(rèn)知焦慮,這一階段常常伴隨著認(rèn)知閉合需求的“奪取”階段。在“奪取”階段,高認(rèn)知閉合需求者想要盡快結(jié)束不愉快的體驗(yàn)(緊急傾向),急切搜索各種可獲得的線索或者帶有暗示含義的信息來迅速?zèng)Q策。社會(huì)認(rèn)同信息本身就具有較高的群體影響力,會(huì)在一定程度上影響消費(fèi)者的決策判斷,對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買行為具有正向影響,加之消費(fèi)者自身的認(rèn)知閉合需求水平會(huì)在其中起到調(diào)解作用,當(dāng)高認(rèn)知閉合需求者處于虛擬性很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)中,環(huán)境帶來的壓迫感使其產(chǎn)生焦慮心理,導(dǎo)致其想要快速找到答案。這兩個(gè)具有絕對(duì)推動(dòng)力的因素交互作用在消費(fèi)者身上,會(huì)使其產(chǎn)生更強(qiáng)的沖動(dòng)購買意愿。因此此次研究認(rèn)為,行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息對(duì)消費(fèi)者沖動(dòng)購買起作用,認(rèn)知閉合需求對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買行為具有調(diào)解作用。

2 研究方法

2.1 研究問題和研究模型

問題1:微信朋友圈廣告中,不同社會(huì)認(rèn)同信息類型(行為社會(huì)任何,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同)對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買是否具有不同的說服效果?

問題2:微信朋友圈廣告中,消費(fèi)者的認(rèn)知閉合需求(高認(rèn)知閉合,低認(rèn)知閉合)對(duì)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買是否具有不同的影響效果?

問題3: 微信朋友圈廣告中,社會(huì)認(rèn)同信息(行為社會(huì)任何,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同)對(duì)消費(fèi)者沖動(dòng)購買的影響過程中,認(rèn)知閉合需求(高認(rèn)知閉合,低認(rèn)知閉合)具有怎樣的調(diào)節(jié)作用?

綜合以上的研究問題,結(jié)合對(duì)已有研究的綜合分析,此次研究的模型如圖1所示。

2.2 研究對(duì)象

此次調(diào)查研究采用情景模擬的方法收集數(shù)據(jù),在設(shè)置情景之前,為了使模擬的情景更貼合實(shí)際,設(shè)計(jì)了預(yù)備調(diào)查以確定實(shí)證研究中的產(chǎn)品及產(chǎn)品背景。確定此次問卷調(diào)查中的產(chǎn)品應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):一是產(chǎn)品性質(zhì)為大學(xué)生的日常必備單品;二是產(chǎn)品的需求性不受性別因素的影響。因此,此次研究首先選擇了20名來自不同年級(jí)、不同專業(yè)的大學(xué)生,其中男女各10名,通過深度訪談的方法初步確定了運(yùn)動(dòng)鞋作為本次研究的廣告產(chǎn)品。

根據(jù)前人的研究結(jié)果,消費(fèi)者的沖動(dòng)購買意向很大程度上受到品牌知名度的影響,為了避免個(gè)人品牌偏好對(duì)研究結(jié)果產(chǎn)生影響,本次研究中選擇使用虛擬品牌作為調(diào)查產(chǎn)品的背景。通過對(duì)當(dāng)前市場上運(yùn)動(dòng)鞋品牌的分析,結(jié)合與上述20名預(yù)調(diào)查對(duì)象關(guān)于品牌認(rèn)知的深度訪談結(jié)果,確定“在斯特(ZEST)”為實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品的品牌名稱。品牌背景設(shè)定為“在斯特(ZEST)”是運(yùn)動(dòng)鞋橡膠的專業(yè)生產(chǎn)商,本部設(shè)在香港。在成立的20多年時(shí)間里,不斷地將運(yùn)動(dòng)鞋橡膠輸出到美國、英國、日本等地的專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)。并且在過去兩年中,聯(lián)手美國的專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋設(shè)計(jì)師,成功地開發(fā)出了運(yùn)動(dòng)鞋品牌“在斯特(ZEST)”,并將借此品牌正式進(jìn)軍中國服裝市場。

2.3 問卷設(shè)計(jì)

通過對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的回顧以及相關(guān)研究成果的梳理,本文提煉出社會(huì)認(rèn)同信息、認(rèn)知閉合需求和沖動(dòng)購買3個(gè)研究變量。問卷采用里克特五點(diǎn)尺度法,從“非常不同意”到“非常同意”。問卷主要由四部分組成:第一部分是卷首語,告訴被試者調(diào)查目的、調(diào)查背景以及填寫說明;第二部分是模擬新聞信息,即實(shí)驗(yàn)者設(shè)定好的情景;第三部分是問卷主體,即具體的調(diào)查問題,被試者閱讀材料后依據(jù)自己的真實(shí)感受回答問卷中的問題;第四部分是人口統(tǒng)計(jì)學(xué)信息,包括對(duì)被試者性別、年齡、月花銷、購買品類等的情況調(diào)查。

2.4 研究過程

此次研究的情景環(huán)境設(shè)置為微信的朋友圈廣告。當(dāng)研究對(duì)象在瀏覽朋友圈時(shí),會(huì)看到“在斯特(ZEST)”品牌運(yùn)動(dòng)鞋的界面廣告,而設(shè)定的情節(jié)為被試者近期確實(shí)有購買運(yùn)動(dòng)鞋的打算。

2.4.1 實(shí)證研究設(shè)計(jì)

此次研究中使用了社會(huì)認(rèn)同信息(行為社會(huì)認(rèn)同/態(tài)度社會(huì)認(rèn)同)和認(rèn)知閉合需求(高認(rèn)知/低認(rèn)知)2×2的小組間實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),針對(duì)社會(huì)認(rèn)同信息和認(rèn)知閉合需求對(duì)沖動(dòng)購買的影響差異進(jìn)行分析。沖動(dòng)購買認(rèn)知閉合需求的測量借鑒美國著名心理學(xué)家克魯格蘭斯基開發(fā)的量表,并結(jié)合此次研究場景進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。對(duì)于認(rèn)知閉合高低的劃分,此次研究采用了已有研究都采用的“中值劃分”方法,根據(jù)被試者在認(rèn)知閉合的調(diào)查得分將其分為兩類,得分較高的一半分為高認(rèn)知閉合組,得分低的一半分為低認(rèn)知閉合組,t檢驗(yàn)的結(jié)果表明兩組的得分存在顯著差異。

2.4.2 實(shí)證研究中的廣告設(shè)計(jì)

為了使廣告設(shè)計(jì)更真實(shí)有效,此次研究中的廣告海報(bào)采用大連正規(guī)廣告公司的設(shè)計(jì)作品。根據(jù)對(duì)市場廣告文案的調(diào)查分析,結(jié)合研究的主題,將廣告分成兩種類型。一種是強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)鞋為全網(wǎng)銷量第一的產(chǎn)品,稱之為行為社會(huì)認(rèn)同;另一種是強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)鞋為全網(wǎng)人氣第一的產(chǎn)品,稱之為態(tài)度社會(huì)認(rèn)同。具體效果如圖2和圖3所示。

為了確認(rèn)被試者對(duì)于廣告信息的理解是否和此次研究的設(shè)想一致,在調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)中,加入了這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)的是廣告產(chǎn)品的銷量很高、這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)很多人都購買了廣告中的產(chǎn)品、這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)很多人使用了廣告中的產(chǎn)品三個(gè)維度測量被試者看過廣告信息之后對(duì)于行為社會(huì)信息方面的認(rèn)知;加入了這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)的是廣告產(chǎn)品的人氣很高、這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)很多人都喜歡廣告中的產(chǎn)品、這則廣告中的文案強(qiáng)調(diào)很多人關(guān)注了廣告中的產(chǎn)品三個(gè)維度測量被試者看過廣告信息之后對(duì)于態(tài)度社會(huì)信息方面的認(rèn)知。

2.4.3 問卷收集過程

實(shí)證研究分成不同的組別進(jìn)行,每個(gè)小組按照約定的時(shí)間進(jìn)入調(diào)查教室。首先,為了讓大家更認(rèn)真地填寫問卷,在調(diào)查開始之前我們給每個(gè)被試者贈(zèng)送了具有實(shí)用性的小禮品。然后,通過投影屏展示準(zhǔn)備好的朋友圈界面廣告,被試者有30秒的瀏覽時(shí)間。接下來將關(guān)于研究產(chǎn)品“在斯特(ZEST)”運(yùn)動(dòng)鞋的品牌背景介紹分發(fā)給被試者,在被試者閱讀的同時(shí)向被試者敘述模擬好的情景,待被試者閱讀完畢進(jìn)入情景中,進(jìn)行調(diào)查問卷的發(fā)放。根據(jù)問卷內(nèi)容的容量,此次研究為被試者準(zhǔn)備了5分鐘的作答時(shí)間,最后回收所有的問卷。此次研究一共對(duì)460名大學(xué)生分成4個(gè)小組(行為社會(huì)認(rèn)同和高認(rèn)知閉合,行為社會(huì)認(rèn)同和低認(rèn)知閉合,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同和高認(rèn)知閉合,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同和低認(rèn)知閉合)進(jìn)行了調(diào)查,回收的調(diào)查問卷中除去54份無效問卷,共計(jì)406份有效問卷全部用于后續(xù)的數(shù)據(jù)分析中。為了分析本次的調(diào)查數(shù)據(jù),此次研究采用了SPSS23.0版本的因子分析和多因素方差分析。

3 統(tǒng)計(jì)分析與結(jié)果

3.1 樣本描述性統(tǒng)計(jì)分析

對(duì)此次的有效問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),男性和女性的比例分別為47.3%和52.7%,男性和女性比例基本為1∶1,符合目前微信用戶的使用比例特征。因?yàn)楸敬握{(diào)查針對(duì)的是大學(xué)生人群,所以被試者的年齡集中在20歲左右,這個(gè)人群正是目前廣告品牌企業(yè)都看好的Z世代人群,也是未來的消費(fèi)主力軍,所以對(duì)這部分人群的調(diào)研更具有現(xiàn)實(shí)意義。在對(duì)被試者登錄微信頻率的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)98.8%的被試者都會(huì)每天登錄微信,92.8%的人會(huì)每天瀏覽微信朋友圈,這表明當(dāng)代大學(xué)生對(duì)微信具有較高的依賴度,并且在瀏覽微信的過程中會(huì)通過觀看微信朋友圈獲取朋友們的信息。

3.2 信度與效度分析

本次調(diào)查問卷采用了里克特量表五點(diǎn)尺度法,因此,為了驗(yàn)證每一個(gè)測量題項(xiàng)都具有一致性,此次研究利用SPSS23.0計(jì)算了數(shù)據(jù)變量中的克朗巴哈阿爾法值,其結(jié)果值為0.844,大于0.7,說明該問卷的數(shù)據(jù)具有較高的可信度。

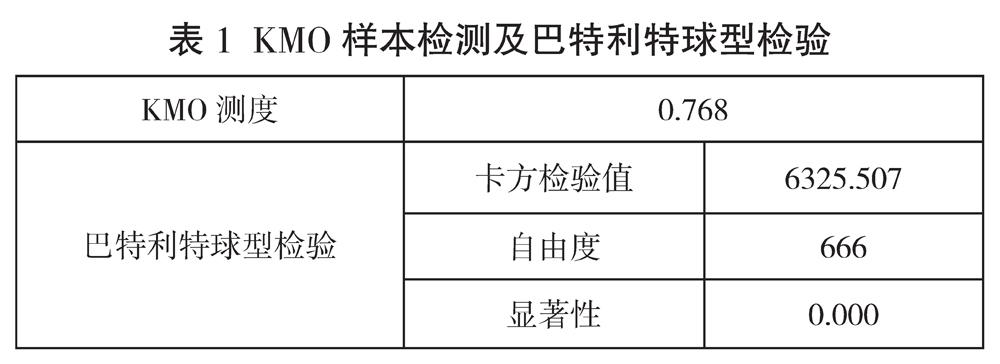

效度分析是為了檢驗(yàn)調(diào)查問卷的有效性,此次調(diào)查中的題項(xiàng)設(shè)置參考了前人的研究,內(nèi)容效果達(dá)到了要求。為了檢測本次調(diào)查問卷的結(jié)構(gòu)效度,此次研究采用了因子分析法評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)效度,采用正交旋轉(zhuǎn)法,“公因子方差”的共同度值(“提取”列數(shù)據(jù))均大于0.5,最小值為0.515,說明因子可以較好地提取各題信息,即題目與因子的對(duì)應(yīng)關(guān)系良好,效度水平較高。

為了測試因素變量的適合性,采用分析KMO值進(jìn)行衡量,如表1所示,KMO值為0.768,大于0.6,滿足因子分析的要求,且巴特利特球型檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的p值為0.000,說明各個(gè)變量之間具有較強(qiáng)的相關(guān)性,問卷結(jié)構(gòu)效度良好。

經(jīng)過信度和效度分析發(fā)現(xiàn),此次研究的調(diào)查問卷具有較高的信度和效度,問卷質(zhì)量較高,能夠保證數(shù)據(jù)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性,可以繼續(xù)后續(xù)的研究檢驗(yàn)。

3.3 社會(huì)認(rèn)同信息類型的確認(rèn)

此次研究中社會(huì)認(rèn)同信息分為行為社會(huì)認(rèn)同和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同兩個(gè)類型,為了調(diào)查消費(fèi)者對(duì)于兩種信息類型的認(rèn)知結(jié)果。同樣采用五點(diǎn)尺度法對(duì)于2種認(rèn)知類型、6個(gè)調(diào)查維度進(jìn)行了T檢驗(yàn)分析,結(jié)果如表2所示。看過行為社會(huì)認(rèn)同廣告信息的被試者對(duì)于行為認(rèn)知(平均值=4.27,標(biāo)準(zhǔn)差=0.53)比態(tài)度認(rèn)知(平均值=2.35,標(biāo)準(zhǔn)差=0.58)高,而且統(tǒng)計(jì)學(xué)也顯示有明顯的差異(t=-20.79,p<0.01);看過態(tài)度社會(huì)認(rèn)同廣告信息的被試者對(duì)于態(tài)度認(rèn)知(平均值=3.75,標(biāo)準(zhǔn)差=0.54)比行為認(rèn)知(平均值=2.85,標(biāo)準(zhǔn)差=0.59)高,而且統(tǒng)計(jì)學(xué)也顯示有明顯的差異(t=2.07,p<0.05)。以上結(jié)果說明,本次廣告中的廣告文案的分組是有意義的。

3.4 數(shù)據(jù)分析結(jié)果

此次研究共有3個(gè)問題。問題1:社交平臺(tái)中社會(huì)認(rèn)同信息是否會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生沖動(dòng)購買意愿?行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息哪個(gè)更容易激發(fā)消費(fèi)者的購買意愿?問題2:認(rèn)知閉合需求對(duì)消費(fèi)者沖動(dòng)購買行為是否產(chǎn)生影響?問題3:在認(rèn)知閉合需求的影響下,行動(dòng)認(rèn)同社會(huì)信息和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息哪個(gè)會(huì)激發(fā)更強(qiáng)的沖動(dòng)購買意愿?

為了驗(yàn)證以上的問題,此次研究使用SPSS23.0的多因素方差分析進(jìn)行了小組間的平均差異的測定。測定了4個(gè)小組間(行為社會(huì)認(rèn)同和高認(rèn)知閉合,行為社會(huì)認(rèn)同和低認(rèn)知閉合,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同和高認(rèn)知閉合,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同和低認(rèn)知閉合)的差異。驗(yàn)證了社會(huì)認(rèn)同信息和認(rèn)知閉合需求的主效果以及社會(huì)認(rèn)同信息和認(rèn)知閉合需求的交互效果。

利用SPSS中的多因素方差分析的結(jié)果如表3和表4所示。首先,從表4可以看出作為主效果的社會(huì)認(rèn)同信息類型(行為社會(huì)認(rèn)同和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同)的沖動(dòng)購買意愿有十分顯著的差別(p值為0.000,小于0.05)。由表3得知,展示行為社會(huì)認(rèn)同廣告信息和態(tài)度社會(huì)認(rèn)同廣告信息,消費(fèi)者會(huì)產(chǎn)生不同的沖動(dòng)購買意愿。在展示行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息時(shí)的沖動(dòng)購買意愿平均值(平均值=3.175,標(biāo)準(zhǔn)差=1.107)比展示態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息時(shí)的沖動(dòng)購買意愿平均值(平均值=2.776,標(biāo)準(zhǔn)差=0.822)高,說明在社交平臺(tái)中,利用代表明確銷量信息的行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息比只代表關(guān)注度并沒有明確的銷量的態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息的效果更明顯。

其次,認(rèn)知閉合需求中高認(rèn)知閉合人群和低認(rèn)知閉合人群的沖動(dòng)購買意愿也存在十分明顯的差異(p值為0.000,小于0.05),如表4所示。其中,高認(rèn)知閉合需求看到社交朋友圈的社會(huì)認(rèn)同廣告信息之后產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿(平均值=3.520,標(biāo)準(zhǔn)差=0.895)要比低認(rèn)知閉合人群的沖動(dòng)購買意愿(平均值=2.456,標(biāo)準(zhǔn)差=0.792)更強(qiáng)烈,如表3所示。這個(gè)結(jié)果再次驗(yàn)證了此次研究把代表性格特征的認(rèn)知閉合需求作為研究變量具有現(xiàn)實(shí)意義。

最后,社會(huì)認(rèn)同信息類型和認(rèn)知閉合需求類型具有交互效果(p值為0.000,小于0.05),如表4所示。從表3研究結(jié)果中可以看到,高認(rèn)知閉合人群看到行為社會(huì)認(rèn)同信息時(shí)產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿(平均值=3.837,標(biāo)準(zhǔn)差=0.839)比看到態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿(平均值=3.148,標(biāo)準(zhǔn)差=0.815)更強(qiáng)。但是,低認(rèn)知閉合人群看到行為社會(huì)認(rèn)同信息時(shí)產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿(平均值=2.460,標(biāo)準(zhǔn)差=0.896)和看到態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息時(shí)產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿沒有明顯的差別(平均值=2.453,標(biāo)準(zhǔn)差=0.683),如圖4所示。

4 討論與總結(jié)

此次研究中,通過實(shí)證研究的形式,驗(yàn)證了微信社交平臺(tái)中,社會(huì)認(rèn)同信息對(duì)消費(fèi)者沖動(dòng)購買意愿的影響,同時(shí),探究了作為消費(fèi)者性格特征的認(rèn)知閉合需求在消費(fèi)者作購買決策時(shí)是否與社會(huì)認(rèn)同信息產(chǎn)生交互作用。從研究結(jié)果中可以得出結(jié)論。

第一,在微信社交平臺(tái)中,表明銷量的行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息比只代表人氣和關(guān)注度的態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息更容易激發(fā)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買意愿。這是因?yàn)橄M(fèi)者在社交軟件中瀏覽廣告信息的時(shí)間短,要在非常有限的時(shí)間內(nèi)作出購買決定,消費(fèi)者更容易被簡單明了的廣告信息說服。具體來說,行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息中表明的是已經(jīng)完成的行為狀態(tài),說明大多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)做出了購買行為,為其他消費(fèi)者提供了可以參考的行為模板,打消其對(duì)產(chǎn)品各方面的顧慮,完成了預(yù)先的“試錯(cuò)”。相反,態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息中表現(xiàn)的只是頭腦中的一種想法,還沒有落地進(jìn)行實(shí)踐,相對(duì)來說,其廣告信息的表達(dá)模糊,因而不具備足夠的說服力,無法得到其他消費(fèi)者的足夠信任。因此,在社交平臺(tái)中進(jìn)行產(chǎn)品宣傳時(shí),使用行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息更為有效。

第二,在面對(duì)社交軟件的廣告時(shí),不同性格的消費(fèi)者具有不同的沖動(dòng)購買意愿,高認(rèn)知閉合需求消費(fèi)者比低認(rèn)知需求的消費(fèi)者更容易產(chǎn)生沖動(dòng)購買意愿。這是因?yàn)楦哒J(rèn)知閉合需求消費(fèi)者傾向于盡快解決問題,完善自己的認(rèn)知閉環(huán),他們?cè)谝粋€(gè)緊迫的時(shí)間內(nèi)面臨購物選擇時(shí),會(huì)急于尋找一個(gè)可靠的選項(xiàng)填補(bǔ)空白,因而當(dāng)具有群體影響力的可靠性答案出現(xiàn)時(shí),他們就會(huì)產(chǎn)生沖動(dòng)購買的意愿。但低認(rèn)知閉合需求的消費(fèi)者會(huì)因其較為理性的性格特征,不容易受到外界環(huán)境的干擾,即便是在緊迫的情況下,他們的判斷也多數(shù)源于對(duì)自己搜集到的信息的分析,因而產(chǎn)生沖動(dòng)購買意愿的可能性較小。

第三,社會(huì)認(rèn)同信息和認(rèn)知閉合需求具有交互作用。具體來說,高認(rèn)知閉合需求的消費(fèi)者看到行為社會(huì)認(rèn)同信息的時(shí)候,更容易產(chǎn)生沖動(dòng)購買意愿;高認(rèn)知閉合的消費(fèi)者看到態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息的時(shí)候,也會(huì)有沖動(dòng)購買的意愿。但低認(rèn)知閉合的消費(fèi)者不論是看到行為社會(huì)認(rèn)同還是態(tài)度社會(huì)認(rèn)同,都不會(huì)有太明顯的沖動(dòng)購買意愿。消費(fèi)者在社交平臺(tái)上進(jìn)行產(chǎn)品選購時(shí)會(huì)由于互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性而產(chǎn)生懷疑和選擇焦慮,高認(rèn)知閉合需求的消費(fèi)者尤其迫切地想要得到反饋,形成一個(gè)穩(wěn)定的認(rèn)知閉環(huán),此時(shí)給予的反饋越簡單明了,這個(gè)認(rèn)知閉環(huán)就越穩(wěn)定,消費(fèi)者產(chǎn)生的沖動(dòng)購買意愿就越強(qiáng)。行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息由于其背后擁有更明確的購買行為作為支撐,其在社交平臺(tái)中有比態(tài)度社會(huì)認(rèn)同信息有更高的可信度,因此,在兩者的共同作用下更能夠激發(fā)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買意愿。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,各大商家紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上交易平臺(tái),利用便捷的社交平臺(tái)和獨(dú)特的營銷手段激發(fā)消費(fèi)者的沖動(dòng)購買欲望,刺激消費(fèi)心理,從而達(dá)成銷量的提升或品牌形象的樹立。因此,本文通過對(duì)本次研究成果的分析,提出可作為營銷手段的建議供企業(yè)參考。

第一,利用已有成果促成行為模仿。營銷人員在產(chǎn)品的前期引流階段要多采用行動(dòng)社會(huì)認(rèn)同信息,在文案中體現(xiàn)出該產(chǎn)品銷量在目標(biāo)受眾群體中處于領(lǐng)先地位,很受大眾歡迎,在活動(dòng)中營造出部分消費(fèi)群體已為獲得該產(chǎn)品付出了行動(dòng)和努力。同時(shí),可借助“意見領(lǐng)袖”的力量與權(quán)威,帶動(dòng)其所處社群完成行為模仿。總之,要重點(diǎn)圍繞已取得的成果去宣傳,必要時(shí)通過第三方說服消費(fèi)者以提高可信度,使銷量實(shí)現(xiàn)螺旋式增長。

第二,利用大數(shù)據(jù)算法個(gè)性化造勢(shì)。企業(yè)進(jìn)行營銷活動(dòng)前可借助大數(shù)據(jù)對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群體進(jìn)行跟蹤測算,根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行細(xì)分,細(xì)化不同類別群體的行為特點(diǎn)和心理特點(diǎn),繼而輔以消費(fèi)者性格特征——認(rèn)知閉合需求的運(yùn)用,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)主動(dòng)烘托氣氛。對(duì)于高認(rèn)知閉合需求的消費(fèi)者要營造緊張、熱鬧的氣氛,使其精神處在高度興奮的狀態(tài),再利用其追求付出最少?zèng)Q策成本的心理,充當(dāng)引導(dǎo)者的角色,誘導(dǎo)已處于選擇焦慮狀態(tài)的消費(fèi)者尋找證據(jù)以支撐自己預(yù)設(shè)在腦海中的答案,最終促成產(chǎn)品銷售。而對(duì)于低認(rèn)知閉合需求的消費(fèi)者,理性、有邏輯的氛圍更能夠給予他們信任度和安全感,加速他們的思考和決策。

第三,利用交互作用,走出舒適區(qū)。要綜合利用作為心理特征的認(rèn)知閉合需求與作為營銷手段的社會(huì)認(rèn)同信息。盲目地使用社會(huì)認(rèn)同信息,會(huì)因傳播效果不佳造成資源浪費(fèi),損耗過多的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本。要通過營銷手段引導(dǎo)消費(fèi)者走出自己的舒適區(qū),使其對(duì)自己所持意見產(chǎn)生懷疑,開始尋找新的觀點(diǎn)作為支撐,在其產(chǎn)生疲勞感時(shí)及時(shí)派發(fā)有效信息,并做好觀點(diǎn)鞏固,形成與品牌之間的情感連接。做到以社會(huì)認(rèn)同信息為主,認(rèn)知閉合需求為輔,以此達(dá)到更好的效果。

5 結(jié)語

此次研究采用實(shí)證研究的方式,驗(yàn)證了目前被品牌商廣泛使用的不同社會(huì)認(rèn)同信息在社交軟件中是否可以激發(fā)受眾的沖動(dòng)購買意愿,以及不同類型社會(huì)認(rèn)同信息是否會(huì)激發(fā)不同的沖動(dòng)購買意愿。此次研究獲得了對(duì)品牌方具有借鑒意義的研究結(jié)果,但是也存在不足之處。

一是為了消除實(shí)際品牌知名度對(duì)于研究結(jié)果的影響,此次研究采用了虛擬品牌,但是即便是虛擬品牌,也會(huì)因?yàn)槠放泼Q或者品牌所屬國家產(chǎn)生品牌喜好差異,這也會(huì)給實(shí)驗(yàn)結(jié)果帶來誤差;二是此次研究中的廣告雖然由廣告公司設(shè)計(jì),但是選擇的產(chǎn)品圖片、顏色、排版等都不一定會(huì)產(chǎn)生非常理想的效果;三是此次研究采用了模擬購物場景的方式,但這樣的情況未能完全模擬現(xiàn)實(shí)消費(fèi)者的購買心理,所以此次研究存在最終效果沖動(dòng)購買意愿偏低的情況,此次研究認(rèn)為,在實(shí)際生活中,當(dāng)消費(fèi)者有強(qiáng)烈的購買需求時(shí),面對(duì)行為社會(huì)認(rèn)同信息會(huì)產(chǎn)生更強(qiáng)的沖動(dòng)購買意愿。

參考文獻(xiàn):

[1] 李雪欣,郁云寶,劉真真.價(jià)格促銷與顧客沖動(dòng)性購買的關(guān)系研究[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2018(02):140-146.

[2] 虞佳玲,王瑞袁,勤儉.社會(huì)認(rèn)同理論及其在信息系統(tǒng)研究中的應(yīng)用與展望[J].現(xiàn)代情報(bào),2020(10):159-167.

[3] 梁寧娜.零售價(jià)格框架、認(rèn)知閉合需要與消費(fèi)決策[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究,2019(18):54-57.

[4] 劉雪峰,梁鈞平.認(rèn)知閉合需要的測量及其對(duì)工作結(jié)果的營銷[J].經(jīng)濟(jì)科學(xué),2007(04):119-128.

作者簡介:李琴(1979—),女,山西臨汾人,博士,講師,系本文通訊作者,研究方向:新媒體廣告營銷。

李馨雨(1998—),女,遼寧大連人,碩士在讀,系本文通訊作者,研究方向:新媒體廣告營銷。

張雨晴(1994—),女,遼寧遼陽人,碩士在讀,系本文通訊作者,研究方向:新聞與傳播。