傳統窯洞民居對現代地景建筑的啟示與設計實踐探索

徐 萌

黃 迪

肖湘東

陳 星

楊 楠

1 傳統窯洞民居的成形與嬗變

華夏大地幅員遼闊,各地地理環境和氣候條件不一[1],前人們通過切身實踐總結建造出適宜自身生產生活的傳統民居,從中發展出能夠透射出本土文化與歷史厚度的建筑形式。南方濕熱、樹木茂盛的條件原生出巢居,后衍生成干欄式建筑;北方干燥寒冷的條件原生出穴居,后衍生為窯洞沿用至今[2]。

陜北黃土高原覆積的老黃土為我國黃土高原最發達的地區之一,250萬年前的氣候突變,強勁的西北風把蒙古高原上的沙塵揚卷至此,歷經幾十萬年的沉淀形成了陜北高原這獨特的地質構造。歷經時代的變遷,生產生活方式發生改變,人們開始離開天然洞穴,在山體的斷面依照天然洞穴的形態開鑿出人工窯洞[3]。黃土保溫、吸濕、隔熱、防風的性能調和出適宜人生活的居住環境,且只需要簡單的開鑿工具就可以手工建造[4],在這資源匱乏的黃土地帶,窯洞無疑成為居住空間的首選形式。

隨著人們以農耕或游牧為主的生產生活方式的再度變化,窯洞的形式也逐步變得更加靈活來適應新的需求,從靠崖式逐漸衍生出下沉式和獨立式,并保留了建筑在材料、形式上的優點[5]。

2 傳統窯洞民居的建筑空間特性

2.1 建筑形式

根據前人實踐總結出的建造經驗,修造窯洞遵循依山、朝陽、近水的原則,以便于施工、獲取充分的日照、為生活用水帶來便利,而位于平原地區的人們則利用黃土的厚度挖鑿出獨具特色的下沉式窯洞(表1)。

表1 窯洞建筑形式的分類

(1)靠崖式窯洞

靠崖式窯洞是陜北地區最早出現的窯洞形式,主要是在山坡、溝崖或者土原斷面的黃土坡邊上向山體內部開鑿。立面上半部分為拱形、平面為長方形,門窗的尺寸位置在窯口提前設計,并在窯洞的外圍整理出一塊平地做院子。

(2)下沉式窯洞

下沉式窯洞又名天井院和地坑窯,它是在平地上向下鑿空約長9m、寬9m、高5m的立方[6],并以手工開挖出類似一定厚度的崖面用靠崖式窯洞的方法繼續施工。在其背陽面留出其中一個窯洞用作進出院子的門洞,用階梯或者斜坡連接平地,面南背北的正窯用作會見客人或者長輩居住的地方,兩側窯洞則為晚輩居住、儲物、廚衛、飼養牲口等功能空間。

(3)獨立式窯洞

獨立式窯洞也叫錮窯,是以磚石、土坯在坡度緩、土層薄的土坡之上砌成拱券,并在上方覆土的掩土房屋,其目的是不依賴山崖土坡能夠獨立建造在地表上獲取的居住空間。因此,獨立式窯洞不受制于地形的同時也兼具其他窯洞類型冬暖夏涼的特性[7]。

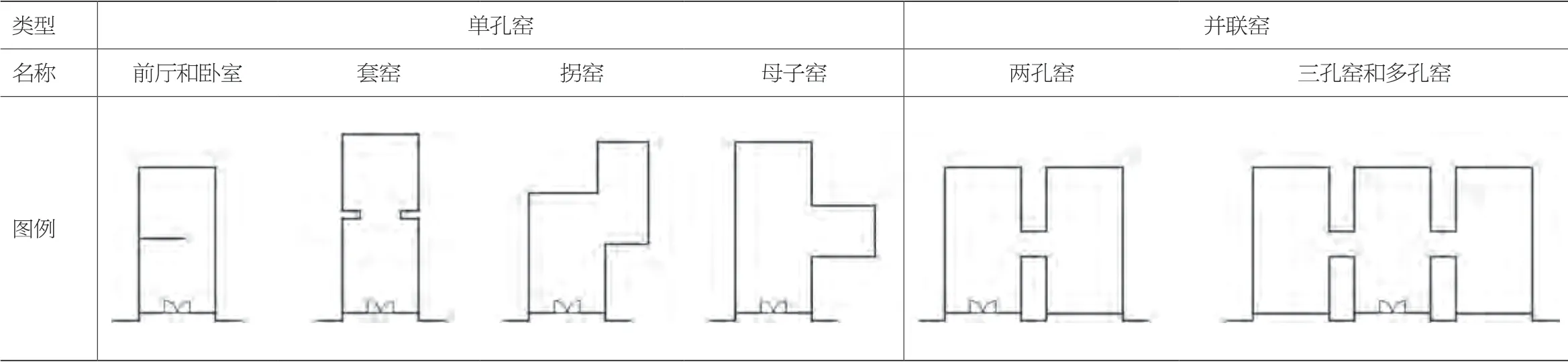

2.2 空間布局

窯洞的空間形式很簡單,大多以進深為流線,向內依次布置,功能模式大同小異,只有在獨立式窯洞類型里,其空間布局形式比較豐富,分為單孔窯和并聯窯(表2)。單孔窯一般在內部用隔斷分隔出前廳和臥室,前半部分光線較好,用來日常起居、會見客人,后半部分光線暗淡,一般只用來休息[8]。單孔窯朝進深方向繼續開鑿延伸為套窯,朝窯洞墻面一端鑿出小型窯洞并以門洞串通為拐窯,朝窯洞墻面一端開鑿出與自身相互垂直的小型窯洞為母子窯。并聯窯則是并排相鄰的兩個或兩個以上的單孔窯,在其公共的窯腿處鑿出門洞連接起來,兩孔窯洞一般一側設置入戶門為起居活動室和室外溝通,另一側則只開窗作臥室以擴大采光面積,三孔窯及多孔窯一般只在中間窯洞上開門,其他兩側的窯洞只開窗戶[9]。

3 傳統窯洞民居的內在價值對現代地景建筑的啟示

3.1 傳統窯洞民居的內在價值

(1)文脈印跡

萬事萬物有它本原的樣子,某一個形態的顯現一定會與先前的經驗之間存在某種內部的聯系,這種聯系是人類的歷史長河中的文明印跡,是我們不可忽視、不可忘卻的源。窯洞民居的形成源自人們與生俱來的一種“穴居情結”本能[10],洞穴是人類原始時期的棲居地,在生理和精神上都給予了人們庇佑。而在這之中還隱含了更深層的緣由,即對母親子宮的眷戀,人們將大地視為母親,將洞穴視為母親的子宮,這是人類對自我本原的回歸與召喚。

(2)哲學觀念

人類發展初期是在自然的生長枯榮中感受到生命的存在,幼時人們在土里玩耍,成年之后在土里勞作,離世之后又被埋葬在土里,人們在土里生、土里長、土里死,生命的輪回都在大地之間,因此對土地充滿了崇拜之情,將大地視作自己的母親。

中國古人信奉“天人合一”的宇宙觀,認為天道和人道是一致的[11],此種觀念的形成并不是出于某個人的偶發奇想,而是人類在宇宙這生存場中的真實體悟。居住空間是人類生命精神的物質轉換,是承載著一個生命從孕育、新生、成熟到老去全過程的容器。人們將天地、萬物與人三才合一的哲學觀念運用在人居環境的空間語言之中,這一點在陜北窯洞民居的風俗中尤為突出,窯洞的半圓形拱頂象征著天空,方形地面象征著大地,橫眉下的門則是人們出入大地連接萬物的生命之門[3],人們把生存體驗和山水草木融為一體,在與天地萬物的交集中得到生命意義的升華。

(3)生態美學

傳統窯洞民居是中華傳統文化的瑰寶,也是當今社會所提倡的“綠色建筑”的典型代表[12]。在建筑材料上,它取自黃土高原富饒的黃土資源,開采出來的生土可以夯實成土磚,并未經過化學質變的原始材料可以再次回歸到自然,最大程度上節約了自然資源。在建筑占地上,窯洞是在山體、土堆中做減法與等高線垂直分布的,有效節約了耕地資源[13]。在建筑外貌上,窯洞民居將自身體量消隱在山體之中,以謙虛的姿態潛藏在大地之中,體現了人與自然和諧共生的環境意識,保護了大自然原生態的樣貌。

3.2 窯洞民居對現代地景建筑的啟示

傳統窯洞建筑中蘊含了深刻而真實的建造理念,是在人類原始時期出現并發展至今的一類地景建筑,其中顯示的人和宇宙萬物同構的生命時空觀與地景建筑“從大地中來,到大地中去”的建筑原則相一致,傳統窯洞建筑的內在價值也給予了現代地景建筑一些啟示。

(1)建筑與地形統一

建筑與地形相統一能夠使得建筑完全消隱在周圍環境中,從下沉式窯洞向土地下面開鑿、獨立式窯洞頂部覆土、靠崖式窯洞與等高線垂直呈梯田狀分布中,啟示出現代地景建筑可以采取掩土或重組地表的方式使得建筑與自然融為一體[14]。掩土建筑是將建筑掩藏在土地之中,保證了自然的原始面貌,使得人工痕跡在自然景觀中的不利影響降到最低,而重組地表的方式能夠汲取自然景觀中的地形元素,如山丘的隆起或起伏運用到建筑中去,由此賦予了建筑生態活力與大地地形相融。

(2)建筑與地貌同構

傳統窯洞將建筑融于地形的做法因條件的限制是比較單一、被動的,如果將這種方式擴展出來,把建筑的形態和結構與當地的地形結合起來[15],不但建筑能夠與周圍環境融為一體,還能夠更加整體地設計建筑的體塊,使其內部空間相互聯系起來,用一種更現代化的設計語言來處理人、建筑和自然之間的關系。

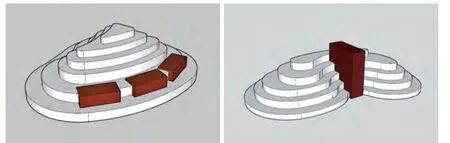

一方面,當建筑位于山體頂部時,山體會形成建筑的底座,此時建筑的形制應順應山體的形制和合成一個統一體。當建筑位于山體中間部分時,建筑需隨山脊線順勢展開[3]。當建筑位于山腳時,山就會退為建筑物的背景。另一方面,當山體和地面接連處呈凸形時,建筑物大體常常向其水平方位延展;反之呈凹形時,常常朝地面垂直方位向上延展,順應山勢顯現舒緩或集中的力量(圖1)。此外,在開闊的平地中,地坪延伸的水平形態與遠處的地平線決定畫面的構圖,建筑物同樣在水平方向發展,與大地貼合在一起。

圖1 凸形地勢、凹形地勢示意圖

(3)建筑材料與土地肌理一致

建筑與土地有一種“寄生”的關系,建造時常常選擇與在地環境質地相一致的建筑材料,使得建筑看起來像是從土里生長出來的,也可以在建筑與大地相接的地方向上一段用與環境質地相同的材料,隨后過渡到上方的其他材料,使得建筑底部對于大地具有延續性。

3.3 現代優秀地景建筑案例與傳統窯洞民居的相通之處

“亞洲建筑之父”杰弗里·巴瓦把地形看為具有可塑性的客觀存在,他設計的坎達拉馬遺產酒店,不用地形決定建筑形態,反用建筑來刻畫地形,由此人工建造而成的建筑地形反過來建立了建筑與地形的結構關系,獲取了對場地的整體性把握。

2020年普利茲克獎得主依馮·法雷爾和雪萊·麥克納馬拉非常強調自然環境對建筑的影響,她們在2012年威尼斯雙聯展的時候提出要把建筑做成地景的一部分。她們所設計的利馬工程技術教學大樓被稱為現代的馬丘比丘,在臨近核心交通的一側有著完整的立面,象征當地的崖壁來強調建筑的性格,而臨近居民樓的南立面源于馬丘比丘的墻面關系,因此,有著比較松散的小體塊種植垂直景觀對附近的住宅區做適度的回應。她們讓建筑回到了建筑本身,沒有那么多的噱頭,把每一個建筑的場地、功能、氣候條件都以建筑的方式回應。

還有許多優秀的地景建筑案例,如卒姆尼在瑞士設計的瓦爾斯溫泉浴場、貝聿銘在法國設計盧浮宮金字塔、克里斯蒂安·包贊巴克在波爾多設計的白馬酒莊等,它們在建造上與傳統窯洞民居的有著共通之處,是一種進化了的建筑語言,更加適應當代的社會語境。

4 川子河窯洞餐廳地景建筑設計實踐探索

通過對傳統窯洞民居資料的收集與研究,對比現代優秀的地景建筑案例,歸納出傳統窯洞民居對現代地景建筑的啟示內容之后再進行川子河窯洞餐廳的地景建筑設計實踐,能更好地挖掘此項目背后的價值,并把傳統可取的建造理念與現代的寓意形式結合起來,創造出一個有歷史和在地維度的地景建筑。

4.1 場地分析

項目位于陜西省宜君縣的川子河村,村落面貌保持完好,留存了大量的窯洞民居。整個村貌與河道呈帶狀延伸。東西兩側為梯田,南北為潛山。設計對象為川子河附近的6個并排單孔窯洞及其前院,在長邊24m,短邊21m,高33m的梯形場地設計1個保留原始窯洞的餐廳(圖2)。

圖2 區位分析、原始場地

圖2 窯洞空間組合的分類

4.2 設計概念

項目所處位置極富地域特色,但當地大量居民遷往外地,因此希望通過在此開發一系列保留原始風貌的現代性活動場所來吸引游客、激活鄉村活力,窯洞餐廳便是其中一項。基于此設計訴求,將此次設計命題為一座結合當地歷史性和地域性的現代餐廳。

(1)“層”的概念

依據當地的梯田地貌,建筑吸取地形呈現出的錯層關系與之同構,建立起建筑與地形的結構關系,使得“層”的感覺從建筑外形貫穿到室內,引申出錯位咬合的建筑空間基本語匯。

(2)建筑形式與材料

結合原始場地的下沉庭院,將建筑順應山勢在水平高度上朝山地方向依次遞增,半掩半藏在土地里,以山為背景消解建筑的體量。川子河村常年干燥少雨,因此就地取材的夯土成為最佳選擇,一方面保證了與村落風貌的統一;另一方面也延續了土地的肌理。

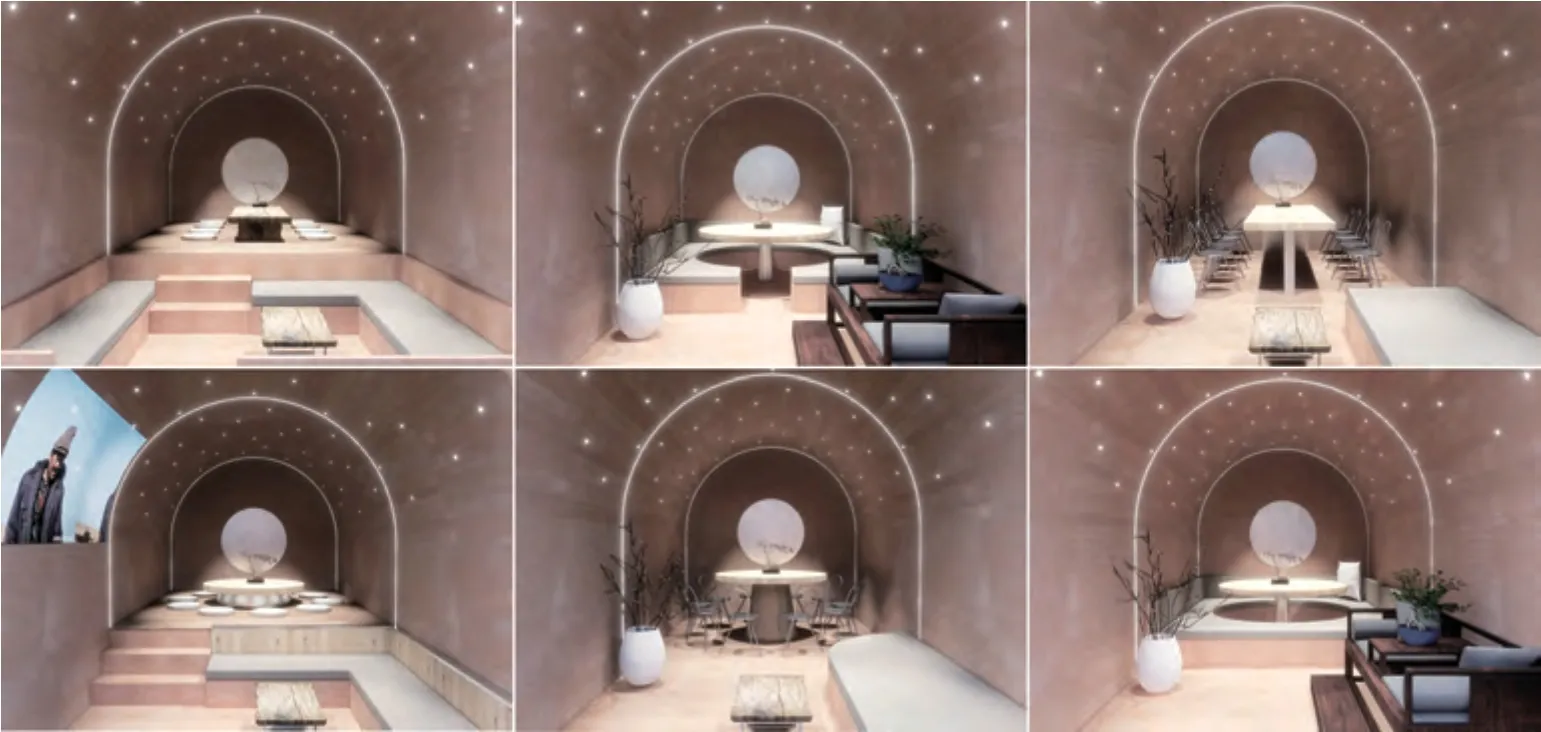

(3)窯洞與炕元素的運用

項目將窯洞的拱形元素運用在其功能區的建筑立面及室內硬裝中,以此回應原始窯洞及當地窯洞民居建筑的立面輪廓。在北方炕的作用是在比地面稍高的平面上以坐的姿態休息或活動,這與“層”的概念又有相通的地方,將這種錯位咬合的體塊關系融合在室內的布局中。傳統用餐空間遵循“桌”、“椅”、“地”三級不變的高低關系,而在“層”的空間中,借助地形變化,自然而然形成了不同高度的桌椅:一個層級的沙發可能與另一層級的地板等高。空間內對于高度的認知被打亂,從根本的體驗層面區別于常規用餐場所,給人留下深刻印象(圖3)。

圖3 “層”用餐空間

4.3 設計效果

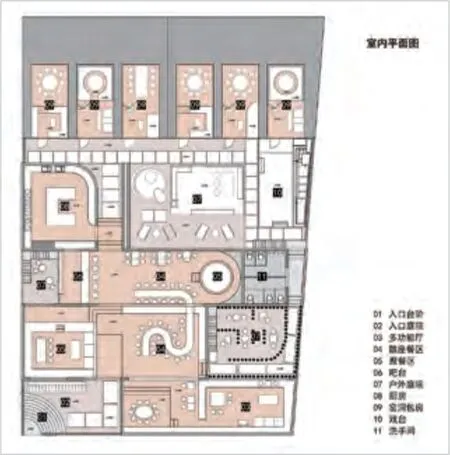

(1)建筑體塊生成及平面布置

原始場地有6個窯洞及1個下沉庭院,根據設計概念推敲出建筑的體塊關系,將特色窯洞設為包廂餐廳,在下沉庭院中新建體塊作為主要的功能區,并與窯洞之間留出庭院,再根據原地形把新建的體塊疊出梯田狀,最后在梯田狀的體塊上推敲出室外庭院以豐富空間層次(圖4~5)。

圖4 體塊生成圖示

圖5 室內平面圖

(2)軸測圖

建筑室外順應場地地形且回應場所地貌的層疊上升建筑體量。屋頂由此形成了由餐廳望向外部的天然看臺,4種不同高度的屋頂平臺 帶來了獨特的觀感與體驗(圖6)。室內同樣順應地勢形成不同高度的平臺,客人進入餐廳后逐漸上行,空間感受也隨之變化。

圖6 軸測圖

(3)室內設計

室內統一采用與室外同樣的夯土飾面,體現陜北特有的粗礦與豪邁之美,造型則強調“拱形”元素,呼應窯洞特征。碩大的采光井從天花板上垂下,引入自然光的同時,本身也成為一種裝飾,豐富了空間層次感。

(4)窯洞包間設計與庭院設計

我們將原場地中最具代表性的窯洞空間改造成包間,使用星空燈及燈帶進一步強調窯洞的造型特征,同時結合陜北特色濃厚的地炕,設計出6種不同的用餐空間(圖7)。

圖7 窯洞包間效果圖

結語

無論我們采取什么模式的空間,處理好建筑與自然的關系是不變的話題。通過了解傳統窯洞民居的歷史與演變,分析傳統窯洞民居的空間特性,挖掘出窯洞民居在文脈、哲學和生態3個維度上的價值,從其建造理念和方法中歸納出傳統窯洞民居對現代地景建筑的啟示。不僅分析了傳統對現代的啟示,還反向結合了現代對傳統的呼應這兩個層面的內容,融合多方面的解讀方式在類似的目標上找到更多的解題方式,將傳統窯洞民居對現代地景建筑的啟示升華到新的高度。從傳統窯洞民居中投射出的對自我本體的感召與回歸,啟示著現代地景建筑在設計中追求自然與人的“寄生”關系,保證自然之物與人工之物之間的微妙平衡關系,尋找到融于自然的精神歸屬。

資料來源:

表1:分析圖為筆者自繪,照片來自https://image.so.com/;

表2:依照《中國建筑史》(潘谷西)重繪;

圖2:左為筆者自繪,右為項目拍攝資料;

文中其余圖片均為作者自繪。