直接前側入路與后側入路在同期雙側全髖關節置換術中的臨床應用效果比較

江文錦 周思遠 王武煉 林文韜

廈門大學附屬福州第二醫院關節外科,福建福州 350007

酒精性或藥物性股骨頭無菌性壞死、先天性髖關節發育不良常常引起雙側髖關節病變,當這類患者出現嚴重的髖關節功能障礙或明顯疼痛時,通常需要接受全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)[1]。據文獻報道,在進展性雙側髖關節疾患中接受雙側THA的占比達97%[2]。由于其行走功能在未進行雙側THA前不會得到真正的改善,因此越來越多的關節外科醫師更加關注雙側THA[3]。既往關節外科醫生多采用分期雙側THA 的治療方案,但隨著圍術期管理的進步創新、外科醫師手術技術的提高與骨科器械的不斷升級改良,雙側同期THA 的條件愈來愈成熟,也逐漸被大家所接受[4]。本研究嘗試采用仰臥位下經直接前側入路(direct anterior approach,DAA)進行同期雙側THA,本研究回顧性分析廈門大學附屬福州第二醫院關節外科的61 例初次THA 患者的臨床資料,將DAA 與后側入路(posterior approach,PA)同期雙側THA 的臨床效果進行比較,旨在更好地給臨床治療提供資料。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年1月—2019年12月廈門大學附屬福州第二醫院關節外科的符合納入標準和排除標準的61 例初次THA 患者的臨床資料進行回顧性分析,根據入路不同,分為DAA 組(32 例)和PA 組(29 例)。DAA 組患者采用DAA 行THA,PA 組患者采用PA 行THA。兩組患者的年齡、男性占比、體重指數(body mass index,BMI)值等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經廈門大學附屬福州第二醫院醫學倫理委員會審核及同意。

納入標準:①年齡<75 歲者;②患者的BMI<28 kg/m2;③同期行初次雙側THA 者;④美國麻醉師協會評分為1~3 分者。排除標準:①先天性髖關節發育不良Crowe 4 型者;②嚴重髖關節畸形、強直髖、髖臼較大缺損,擬術側膝關節僵直者;③存在神經肌肉系統疾病者;④使用術中導航者;⑤嚴重骨質疏松者。

表1 兩組患者一般資料的比較

1.2 方法

DAA 組患者采用DAA 行THA,患者均仰臥在手術床上,雙下肢進行同時的消毒、鋪巾。術中假體位置與雙下肢長度的比較采用術中C 臂機透視的觀測方法,并根據需要進行相應的調整。

PA 組患者采用PA 行THA,患者均側臥在手術床上,并用固定器械固定好患者體位。先進行較為嚴重一側的置換,在消毒、鋪巾后,手術開始。雙下肢長度的比較采用比較膝關節高度的方法。置換術畢,縫合切口后并包扎紗布。隨后立即將患者翻身至另一術側。

本研究中,進行雙側THA 操作的兩名主刀醫師的資質及THA 實踐臺數相近;兩組所有病例均進行同一套術前相關檢查和相同的術前宣傳教育。術中使用氨甲環酸(貴州圣濟堂制藥有限公司,生產批號:15086533,規格:1 g/支)。術后進行同一套的多模式疼痛管理方案。分別在術后第1、3、6 個月回院,對兩組患者進行隨訪復查。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組患者的麻醉時間、術中失血量、術后住院時間、臼杯前傾角誤差與外展角誤差;比較兩組患者的雙下肢長度差異、Harris 髖關節評分(Harris hip joint function scale,HHS)及術后并發癥發生情況。

HHS 評分評分內容包括疼痛、功能、畸形和關節活動度4 個方面,分值范圍為0~100 分,評分越高,說明患者的髖關節功能狀態越好[5]。影像學上評價兩組患者的前傾角誤差、外展角誤差,方法具體為:分別在術后1、3、6 個月返院隨訪評價,同時在術后拍攝雙髖正位X 線片、雙下肢全長正位片。髖臼杯假體外展角的測量方法為:通過閱片系統打開雙髖正位X線片,測量假體橢圓形開口的長軸與雙側淚滴下緣連線的夾角。髖臼前傾角的測量方法是在閱片系統的雙髖正位X 線片上描繪出與髖臼開口重合的橢圓,得出其長徑L 和短徑S,運用公式:前傾角=arcsinS/L。前傾角誤差=|實際測量的前傾角-目標值15°的前傾角|,外展角誤差=|實際測量的外展角-目標值45°的外展角|。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,符合正態分布計量資料的均數用均數±標準差(±s)表示,組間比較可采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗;不符合正態分布的計量資料改用中位數和四分位數間距[M(P25,P75)]表示,兩組間比較采用非參數Mann-WhitneyU檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

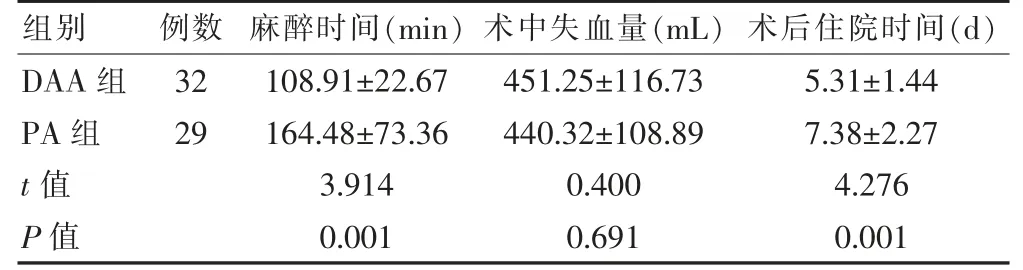

2.1 兩組患者圍術期指標比較情況

DAA 組患者的麻醉時間、術后住院時間均短于PA 組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者的術中失血量比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

表2 DAA 組和PA 組患者圍術期指標比較情況(±s)

表2 DAA 組和PA 組患者圍術期指標比較情況(±s)

組別例數 麻醉時間(min)術中失血量(mL)術后住院時間(d)DAA 組PA 組t 值P 值32 29 108.91±22.67 164.48±73.36 3.914 0.001 451.25±116.73 440.32±108.89 0.400 0.691 5.31±1.44 7.38±2.27 4.276 0.001

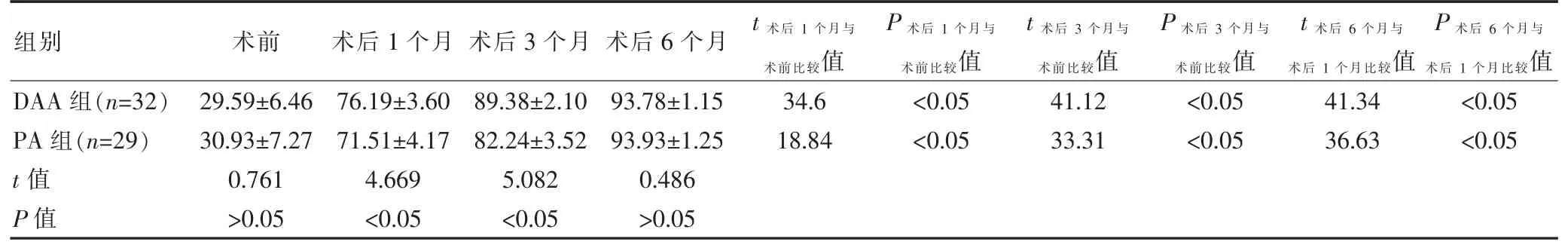

2.2 兩組患者手術前后HHS 評分的比較

兩組患者術前的HHS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者術后1、3、6 個月的HHS 評分均高于術前,差異有統計學意義(P<0.05)。DAA 組患者術后1、3 個月的HHS 評分高于PA 組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者術后6 個月的HHS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表3)。

表3 兩組患者手術前后HHS 評分的比較(分,±s)

表3 兩組患者手術前后HHS 評分的比較(分,±s)

組別術前術后1 個月 術后3 個月 術后6 個月 t 術后1 個月與P 術后1 個月與t 術后3 個月與P 術后3 個月與t 術后6 個月與P 術后6 個月與術前比較值術前比較值術前比較值術前比較值術后1 個月比較值術后1 個月比較值DAA 組(n=32)PA 組(n=29)t 值P 值29.59±6.46 30.93±7.27 0.761>0.05 76.19±3.60 71.51±4.17 4.669<0.05 89.38±2.10 82.24±3.52 5.082<0.05 93.78±1.15 93.93±1.25 0.486>0.05 34.6 18.84<0.05<0.05 41.12 33.31<0.05<0.05 41.34 36.63<0.05<0.05

2.3 兩組患者術后各項影像學評價指標的比較

術后影像學評價中,DAA 組患者的髖臼前傾角誤差、髖臼外展角誤差、雙下肢絕對長度差均小于PA組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患者術后各項影像學評價指標的比較[M(P25,P75)]

2.4 兩組患者的并發癥發生情況

DAA 組中存在4 例單側股外側皮神經癥狀,2 例單側股骨假體內翻。PA 組中發生1 例單側股骨假體內翻。隨訪周期內兩組均未見假體松動、假體周圍感染和深靜脈血栓栓塞等并發癥發生。

3 討論

雙側股骨頭無菌性壞死晚期嚴重影響患者髖關節功能,對雙側髖關節進行同期THA 是改善關節功能最適合的選擇[6]。同期雙側THA 采用單次麻醉和單次圍術期藥物治療、檢查,減少總住院費用[7-8]。在同期手術的基礎上,利用DAA 仰臥位的優勢,充分利用手術空間,兩組外科醫師分別在患者兩側同時進行手術操作。雙側同時手術只需要單次的消毒、鋪巾,行另一側手術時無需翻身、再次擺放和固定體位,也不需再次消毒、鋪巾,因此將不必要的時間浪費降到了最低[9]。

由于DAA 采用仰臥的手術體位,在進行雙側DAA-THA 時術者可以進行便捷、清晰而準確的雙下肢長度對比;在發現雙下肢不等長之后的調節中,兩側術者可根據長度差異,進行向中點處的相向調節,比單純的單側調節有了更寬、更靈活的調節窗口,能解決誤差更大的不等長,從而使雙下肢長度差異最小化。因此,DAA-THA 在發現不等長和調節不等長兩個環節中均優越于PA-THA。在仰臥位中,對于術中假體植入時髖臼假體的外展角、前傾角的判斷,可以參照身體正中線與最穩定的水平面進行測量[10]。相較于仰臥體位,側臥體位的穩定性不足,體位相對不穩定,術中骨盆容易發生旋轉、傾斜,且不易被察覺,因此對假體植入的準確性、可靠性造成了一定影響[4]。

本研究結果顯示,DAA 組患者術后1、3 個月的HHS 評分高于PA 組,差異有統計學意義(P<0.05),在術后的隨訪中看到DAA 組患者步態較PA 組更協調,在囑患者進行下蹲動作時,DAA 組顯得更加自信和敏捷。這與前側入路的微創方式緊密相關[11-12]。DAA從肌間隙進入,不需要切斷短外旋肌群和后方的關節囊[13]。Zawadsky 等[14]對150 例進行DAA、PA 的初次THA 患者的早期功能進行評價,表明DAA 的患者6周內輔助行走裝置的使用和麻醉劑的使用均較低,并且疼痛明顯低于PA 的患者,使用直接前側路手術的患者能獲得更好的術后髖關節功能恢復,術后住院時間明顯短于PA 組[15]。

在本研究中,DAA 組也存在部分并發癥,其中存在4 例單側股外側皮神經癥狀(皮膚感覺功能減退),未發現運動功能異常。解剖位置上股外側皮神經與切口毗鄰,易致股外側皮神經損傷[16]。既往相似文獻中,Martin 等[17]研究表明,在DAA 入路中,股外側皮神經損傷、感覺減退率達17%;Kong 等[18]在研究132 例DAA 入路中,出現皮膚感覺功能減退的約占81%,但經遠期觀察,所有患者的感覺障礙均見好轉,未留下后遺癥。本研究結果顯示,PA 組中發生1 例單側股骨假體內翻,DAA 組中發生2 例單側股骨假體內翻,考慮為術中股骨側松解困難,未能充分將股骨撬起,導致假體植入時假體軸線與髓腔的軸線不一致。

對于同期雙側THA,部分外科醫師擔心患者出現系統性并發癥。在本研究中,兩組患者均未在住院期間轉入重癥監護,未發生嚴重的心律失常、心力衰竭與深靜脈血栓等并發癥。術后6 個月內在隨訪中未見到主系統性并發癥。既往文獻[19]中主要是將雙側分期THA 與雙側同期THA 進行系統性并發癥的對比研究,后者的主要系統性并發癥發生率和再入院率并不高于前者,同期雙側THA 對于年輕和健康的患者可能是一種安全的選擇。

在對本研究結果進行分析時,仍需考慮到本研究存在部分不足之處。首先,本研究的病例數較少,主要受雙側髖關節疾患同時需要進行置換術的或患者同意進行雙側同期置換的病例數較少的影響。其次,DAA 組雙側同時進行時需要另一手術團隊參與,盡管其資質和DAA 事件例數相近,但仍有可能給本次研究帶來偏奇。最后,因為本研究提供的是術后6 個月的數據結果,因此本研究仍無法準確評估在90 d之后兩組在某些指標或方面的差異性,仍需要更多的病例和更長的隨訪觀察來評估雙側同期同時THA 和雙側同期先后THA 之間臨床療效的差異性。

綜上所述,與PA 同期雙側THA 相比,DAA 同期雙側THA 的麻醉時間和術后平均住院時間明顯縮短,術后3 個月內的髖關節功能恢復優于后外側入路,在髖臼假體前傾角、外展角放置準確性和減少雙下肢長度差異上,DAA 同樣具有一定優勢。