大眾可參與的多樣化動畫衍生項目研究之一

駱丹丹

摘 要: 戲劇節最早興起于歐洲,是一種公共空間藝術形態,因其演出的自由、即興及群眾高度的互動參與感,常給人以不期而遇的美好體驗。本文利用街頭互動偶戲參演戲劇節的實驗來發掘了一個有趣的動畫衍生方向。

關 鍵 詞: 戲劇節;街頭互動偶戲;動畫衍生

動畫是以“故事”和“表達”為本質,兼具分工性和展現多樣性的獨特藝術形式。從動畫衍生的角度出發,動畫與偶戲有著千絲萬縷的聯系。偶戲的概念,是各種偶像的戲劇化,人類歷史上出現的木偶戲、皮影戲、面具戲,乃至各種擬人化、擬物化的戲劇裝扮,均可納入其中[1]。而動畫的定格類型,就是以偶為角。若衍生動畫“表達”的三要素:角色、運動、播放(也可稱為展現方式),打破影像平面播放的二元次元壁,讓角色偶以實體化形式與觀眾互動表演,用即興手段把觀者納入到動畫衍生表演中,體驗沉浸式參與感,是本實驗的目的。筆者以2018年帶領學生團隊參與烏鎮戲劇節的街頭互動偶戲表演作為《大眾可參與的多樣化動畫衍生項目研究》課題中的一項重要實踐演練,以下為整個過程的經驗總結。

一、前期階段

作為高等美術院校動畫專業教師,從個人興趣上,筆者一直對手工造型藝術及戲劇表演有著高度的熱情,而動畫的包容性也決定了結合三者衍生的可能。2018年借烏鎮戲劇節招募街頭巡演劇目的契機,組建創意工作坊及演出小團隊,進行了一場有趣的街頭互動偶戲實驗。烏鎮戲劇節是國內最大型的集合街頭藝術表演與劇場演出的戶內外戲劇活動,由2013年開始,每年10月舉行,為期十天左右,其間除專業的劇場演出外,在烏鎮的西柵小巷弄里,云集了世界各地熱愛街頭表演的藝術家,由游客和表演者即興隨機地互動演繹創意小劇場,組成一出小鎮嘉年華。大眾高度融入的體驗感,是傳統動畫普通觀演所不能達到的,而從“演出”和“表達”的層面看,這些使用偶體和面具結合真人表演創造奇幻角色和奇幻空間、劇情的演出,無不是動畫的衍生變體。

(一)靈感來源

2018年筆者以本科新媒體藝術系劇本編寫及定格動畫專業課程為項目承載,開展本次藝術實驗。從自由創作短故事開始,甄選出多個學生劇本,經過師生商議最終選定《墻縫里的小怪獸》。故事講述一個名為“波波”的孩子天生擁有幻想墻縫污跡為各種小怪獸的能力,但這種能力在成長過程中逐漸丟失,這些小怪獸朋友也逐漸遠離他,寓意成熟卻失去童真。這個故事在造型元素上有大量想象空間,能發揮動畫專業對角色造型設計的優勢。針對街頭即興互動偶戲形式,決定采用穿戴型結構巨型操控偶,同時,戲劇需要有更夸張的表演性和沖突性,對劇本進行了改編。設計出了乖巧的主角波波濤濤,墻縫怪三個:愛美的小美、貪吃的胖胖、糖果鎮領路人蘇格.史威特先生。以街頭表演為形式,假設存在一個叫“糖果鎮”的墻縫世界,適合于烏鎮巷弄的表演場地。

(二)確立角色形象和創作小團隊

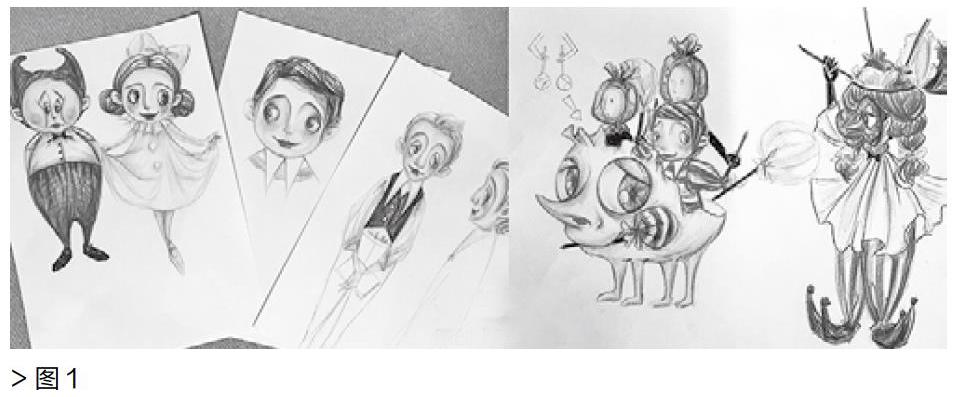

《糖果鎮》確立了故事的背景及角色性格,實驗開始進入下一步的偶體形象設計。仍先以學生的自由創作為篩選基礎,選取四個最符合劇目角色感覺的草圖。筆者根據操控木偶設計的五個原則(風格、偶味、個性、夸張、優美)[2]進行再創作。整體采用類似歐洲獨立動畫角色造型的變形感風格化手段,是筆者擅長的造型手法,同時也符合本故事童話氣息。偶味主要體現在兩方面,一是高度概括,二是非常規處理。角色的五官跳出真人比例的限制,如胖胖就有一張極端圓的大臉和超窄的眼距,及小得不成比例的鼻子。個性上,每個造型的外觀都符合其性格特征,如貪吃胖胖的“胖”、愛美小美的“美”、領路人蘇格.史威特先生的“怪”、波波的“乖”及其座駕濤濤的糖果感。造型上采用夸大或縮小的方法突出身體某些特征,可以帶來趣味性和幽默感,更為大眾所喜愛。四個造型整體色彩明麗歡快,優美可愛,高飽和度的手法突出糖果主題。確立下角色形象(圖1)后,筆者開始篩選兼具動手能力及積極性的學生,利用學校的空置畫室作短期工作坊,成立“奇偶劇團”創作小隊。

二、中期階段

進入制作階段后,本實驗的操控偶設定為穿戴型,此結構適合體型相對較小的巨型木偶,操控者佩戴面具頭套、穿戴鐵絲框架支撐的特型服裝,或踩上高蹺以增加體量感。

(一)操控偶頭部制作

四個角色中,胖胖、小美、史威特先生的偶體的頭部都是真人套頭型,波波是機關木偶,內嵌可操控眼球以控制表情。整體的制作思路是用鐵絲搭建框架,紙漿做面具、機關人偶,利用布和羊毛氈做頭皮及頭發。

框架的搭建類似于傳統的佛山獅子頭扎作工藝,鐵絲代替竹編,更為堅固。紙漿面具及機關人偶是關鍵,突出了手工獨特性。第一階段讓學生們清楚紙漿的類型及制作過程。如利用廢舊報紙及聚丙烯酸制作的層敷紙漿形態、利用乳膠和濕紙團按比例混合制作的可塑形紙泥等,認識每種類型其特性及制作方式。第二階段本人與學生一起進行實際創作:從臉部底模油泥塑形,涂凡士林脫劑,撕報紙條混合乳膠多層混敷,干燥脫模,修飾面具,丙烯刷底色,色粉彩鉛精細刻畫等等,終作出多張巨型面具。其中最為復雜的是人偶波波的頭部機關設計,參考了傳統的木偶眼睛活動裝置結構,改良眼球采用泡沫球裹紙漿而成。三個頭套在框架完成及面具固定后,裹以海綿,再用布縫合外皮,利用羊毛氈編織頭發。

(二)操控偶身體制作

操控偶身體的制作得益于服裝系師生對團隊的指導及幫助,跨學科間的合作讓新媒體藝術系的學生跳出了電腦平面思維的限制,了解了諸如服裝打版、特殊形體結構的剪裁、縫紉技巧等,真正掌握了角色的實體化手段。其中最為困難的是胖胖和波波、濤濤的制作。胖胖的特殊形體既要在服裝內穿魚骨骨骼結構以支撐龐大體型,又要保持活動的靈活性。而波波、濤濤的身體結構就好比廣東民間賣“雞公欖”的小販身上背著的紙公雞坐騎,但機關人偶波波及大面具濤濤讓所有的重力都集中于身體的前方,如何平衡前后結構,制作包裹坐騎及穿戴者腿部的連體服,需要非常精妙的設計。這些難題在小團隊與服裝專業的多次試驗后最終一一解決,經過兩個月的努力,四個巨型操控偶(圖2)終于完成。

(三)預演排練

街頭互動偶戲的演出包含了演出者肢體的固定及即興動作兩方面。《糖果鎮》劇目中設定了四個角色的出場方式、每個角色的習慣動作、、選定的巡游背景音樂設計的走步動作等都是固定的演出部分,而演出者還要根據巡游現場觀眾的互動反應即興發揮表演,制造不期而遇的美好體驗,此部分是難點也是趣味之所在。動畫系的學生無真人演出基礎,表演存在肢體僵硬與乏味缺點,需要專業的戲劇表演指導。戲劇專業學生的加入解決了難題,通過與戲劇專業的共同表演,學生更了解了表演的真諦,有利于日后的動畫創作。2018年夏,在完成了操控偶的制作及劇目動作編排、演員肢體訓練后,奇偶劇團在本校美術學院展廳進行了小范圍預演,師生反應熱烈,場面歡樂,達到預期的效果,為下一步真正的參演打下基礎。

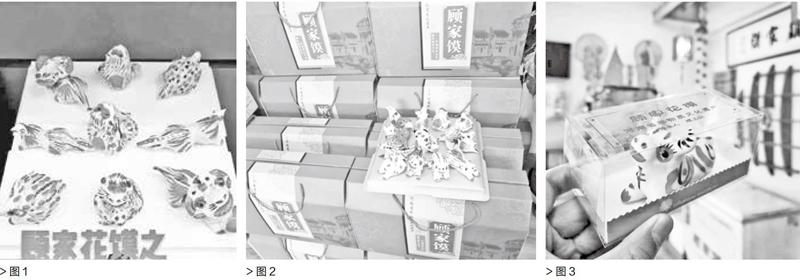

三、后期階段

2018年十月,筆者帶領奇偶劇團參與了2018烏鎮戲劇節嘉年華巡游即興演出單元,與大眾及多個國內外街頭藝術團隊進行近距離交流。演出期間團隊成員每天穿著巨偶操控服于烏鎮的巷弄間穿梭,奇特的臉龐、巨大的體型、吸睛的糖果色彩、幽默滑稽的肢體動作,無不給游客帶來意外的驚喜(圖3)。很多觀者尤其是孩子們都參與到巡游隊列中,互動嬉鬧。巡游中,中外街頭藝術團隊間時有偶遇,立即發揮即興本領,互動表演,場面歡樂。奇偶劇團的演出得到了大眾喜愛和烏鎮組委的肯定。此次實驗,學生團隊認識到數字媒體藝術不會只局限于電腦和屏幕影像,它可以跳出數字世界,以真實的多樣可能性形態呈現在世人面前,是一項成功的大眾參與式動畫衍生研究。

注:本文為“廣州市哲學社會科學‘十三五規劃2018年度課題”研究成果(課題編號:2018GZQN14)

參考文獻:

[1]劉魁立,張旭.偶戲[M]北京:中國電影出版社,2011.

[2]陳年生.傀儡演真情:揚州木偶藝術[M]揚州:廣陵書社,2009.