古今手工制品中的數據之美

張瑤 魏東

摘 要: 當數據作為抽象的材料介入實質的手工制品設計,數據的物質性與思想性被喚醒,于數據來說,這是一次從可視化到物理化的新認知;于手工制品來說,成為數據的傳達載體,在某種程度上延展了人與制品的關系。文章結合案例闡述了數據以手工制品所呈現的美的特征,對比計算手工工藝對于數據的特性。結果表明,觸覺與空間感知是數據在手工制品中的明顯特征;情感化及敘事性是數據的話語表達。而手工制品工藝的特殊性與產出的獨一性或許能夠促進國內數據嵌入傳統手工制品設計產業的新現象。

關 鍵 詞: 手工制品;數據;物理化;感知

數據物理化與數據可視化常被看作數據表達的兩種方式,詹森等人(Jansen et al,2013)以“傳統的可視化將數據映射到像素或墨水,物理的可視化將數據映射到物理形式”區分了兩者,而手工制品則是數據物理化中的一種非計算技術創建的方式。從75000多年前布隆博斯赭石頭似數據信息般的粗糙的劃痕,數據被嵌入到具有原始形狀的物理對象中。[1]到新石器時代,美索不達米亞的粘土代幣,公元前傳入中國的水鐘與春秋籌算演變的算盤等中國傳統計量制品,數據物理化的表達形式大多依附于當地的文化與工藝而形成。再到近現代藝術家內嵌數據的手工織物與餐具設計等藝術品或實用性物件,手工這一方式在數據物理化領域始終被關注與應用著。

一、數據的物化之美

(一)數據

從理論上,數據(Data)在不同領域存在眾多的屬性與概念,例如在基于知識管理領域的DIKW模型中被視為“事實、符號與信號”。在計算存儲中,“圖像、文本和音頻”等皆屬于數據,而從類別上也可以分為大小體量的數據。從設計實踐上,數據經由搜集、組織、編碼和設計進行傳達,“數據”廣為所知的表現形式便是“數據可視化”,從基本的圖表展示到復雜的視覺圖形設計。可視化的數據內容可能包含風、海洋等天氣數據,疫情、遷徙等社會數據,步數、心跳等個人數據,有較為好理解的“與數量相關的數據”和也有較為抽象的“交流的通話和文本數據”。此時“數據”可以被視為擁有語境的事實或符號,同理,本文所談到的關于“數據”手工形式的物理化實踐,“數據”亦可以被視為手工制品的“設計素材”而存在,只不過相較于數據可視化,“數據的物理化”使其擁有物質之美,跳脫了二維平面的視覺感知,這種物化的美不僅包含造型美,還有手工使得數據制品專有的“觸覺和空間的感知力”。[2]

(二)觸覺與空間感知

長期受計算機技術與扁平化閱讀方式的影響,便捷式的處理與閱讀帶來了物質性體驗的限制,從而造成接收者除視覺外的感覺細胞被包裹,這種包裹狀態可能會導致其錯過對事與物的詳細信息的偵查。即信息表達方式的單一,會造成其他感知器官——觸覺、嗅覺、聽覺和味覺的不敏感。相反的,物理化是一種開放式的設計,其所提供的主動感知和非視覺感知是利用了人類感知探索技能的關鍵,擴展了數據可視化僅通過平面視覺顯示器傳輸數據的途徑,能夠將不同感覺體驗建立關聯,其中以“觸覺”感知為主。

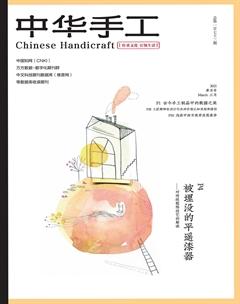

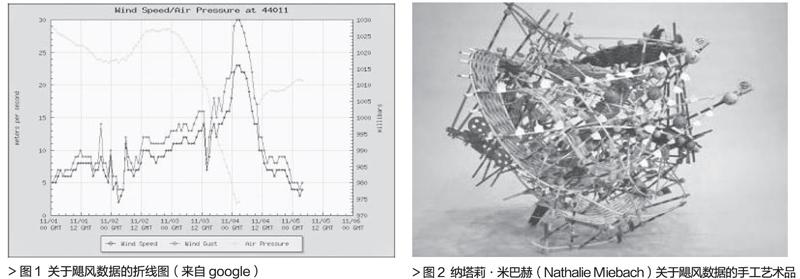

觸覺感知主要是指外界向我們身體、皮膚傳遞觸感、溫度或疼痛的刺激,在數據的手工物理化設計中,通常是通過“形式、材料和空間”的設計形成觸覺和空間感知,特別是手工制品,它凝聚的創作者和制作過程中的思想和溫度,能夠在某種程度上加深感知度。例如當我們提到天氣(颶風)數據,我們第一反應是手機上的折線圖(圖1),或者其他漂亮的云圖——視覺的圖形表現手法,而藝術家納塔莉·米巴赫(Nathalie Miebach)利用編織的方式將“颶風數據”轉換為立體構成(圖2),盡管它有很復雜的空間結構,但編織的每一步都是理性的,被賦予數字意義的。以“手工的方式呈現數據”,實現了“視覺、空間和觸覺感知”(盡管作為藝術品常被禁止觸碰,但不乏其他結構穩定的制品)的集合,以藝術形式展示科學的數據之美,通過觸摸和直視空間結構,數據能夠更好地被感知。

二、數據的語言與思想之美

(一)原始智慧

數據之美不僅體現在物理化的“形式、材料和空間”,用于裝飾欣賞或探索,更是其所容納的思想和數據制品通用性的智慧。數據物理化是隨著人類文明的發展而發展起來的,早期的物理化具有實用與明確的目的性,可以劃分為兩大類,一是通信類,用于記錄與溝通;二是測量類。兩者的區別是,通信類是根據信息(數據)的獨立存在而定制;測量類則依據數據的存在范圍值進行定制,以此產生非計算機屬性的實時數據。其中安第斯人的“奇普”屬于“通信類”,而北宋的“算盤”屬于“測量類”。[3]這兩者皆作為手動數據制品而存在,為早期地區的通信和商業的發展提供了便利。

奇普(Quipus/khipu,圖3,圖4)從公元前2500年就開始使用,是印加人等古代安第斯文化地區用來保存記錄和傳達信息的方法。奇普記錄信息的方式是通過棉線或羊毛線不同顏色、打結樣式、方向和長度等不同的數據類型形成的,這些“數據”也提供了破譯繩索的具體信息。例如,牧羊人經常將奇普作為記錄牲畜數量的一種方法,其中一種顏色可以代表美洲駝,而另一種顏色可能代表綿羊。奇普還可以記錄日期,統計數據,賬目,甚至以抽象的形式代表傳統民間故事和詩歌的重要情節。

中國古代的六藝之一就有“數”。原始的記數方法無法解決較為復雜的實際問題,于是出現了算籌,那么中國的數據物理化要從“算盤”說起。算盤(圖5,圖6),已知的中國算盤最早書面文獻可追溯到公元前2世紀,而關于算盤的起源時間爭議不斷,但可以確定的是中國算盤最遲在北宋就已經出現,在宋朝張擇端的《清明上河圖》長卷中,一個算盤在“趙太丞家”店鋪柜臺上放置(圖7),在元明時期迅速發展并逐漸普及。算盤作為工具對“數據提供了短暫的保存”,符合進行商品交易的商人需要一種方法來記錄他們所買賣商品的數量(庫存)的需求。總之,奇普和算盤不僅僅是承載數據的物件,更是為推進社會進步而形成的以“數據”為基礎的智慧。

(二)敘事性與個人情感表達

數據物理化不僅可以成為實現某一目的而進行的通用性設計,也可以成為新的敘事手段與個人情感化的表現方式,與“數據語境、手工工藝和材質”相關。作品《沉睡》是藝術家珍妮·安東尼(Janine Antoni)在畫廊表演的“將短暫的夢境轉變成一個手工毯子”的過程,夢境的數據來自于藝術家通過記錄儀記錄她睡時的眼球運動(圖8),然后,依據眼動的模式在織布機上進行編織(圖9)。在這個手工作品中,毯子中的“眼動數據”的語境在某種程度上代表著夢境,而夢境從科學上講與個人經歷和期許有關,具備敘事的特質,藝術家這一形式是個人情感的表達,試圖使用手工形式闡述著科學現象。[4]

三、手工賦予數據制品的特殊情感

當手工作為數據制品的創造形式時,手工工藝的特殊性(手工工藝在某種程度上代表了地區文化)和制品獨一性(這里的獨一性并非指形態,而是制作者創作每個制品的心境和受制作過程影響,特別是陶瓷、玻璃等工藝)在無意中便賦予了“數據”情感。例如藝術家吉托·雷克納 (Guto Requena)使用所在地區的手工玻璃吹制技術,根據“被記錄為音頻文件的祖母講述的寓言”的數據,數據經過編程軟件處理后的形態用作花瓶的造型的參考(圖10)。這些手工玻璃制品代表著記憶、關系和經歷,玻璃形態的曲線在某種程度上表達了故事的戲劇。當使用時,可以觸摸到它好像在講述制作工藝和數據的故事,成為情感的寄托。

四、結語

數據與手工制品相輔相成,物理形式幫助“數據”實現了兩種特質:①物化的感知,以“觸覺”為主的方式感知數據,手工形式使得從材質的觸覺和情感上都加深了這種感知力。②展示數據的語言與思想性,包含早期中外與數據有關的手工制品的應用和基于個人情感表達與敘事的手工數據制品。手工形式的數據物理化應該在當前發展下被深入探討。一方面幫助傳統工藝獲得生機,另一方面它提供了“數據”獨一和特殊的物理載體,確切地說可以成為“感情的載體或生存的證據”,這是一種更具創造性和思想性的方式。

參考文獻:

[1]Yvonne Jansen,Pierre Dragicevic,Jean-Daniel Fekete.Evaluating the efficiency of physical visualizations[C].2013.

[2]Simon Stusak.Exploring the Potential of Physical Visualizations[C].2015.

[3]陳為.數據可視化[M].北京:電子工業出版社,2013.

[4]趙銘.算盤:中國使用最廣、影響最大的計算工具[J].中國城市金融,2017(08):74-75.