新世紀以來《花間集》研究述評

蔣昕宇

(南開大學 文學院,天津 300071)

《花間集》是中國詞史上第一部文人詞總集,其在詞史上的典范性地位仿佛詩史上的《詩經》,對歷代詩詞創作和文學批評產生了深遠的影響。宋人就將其奉為“長短句之宗”[1]“近世倚聲填詞之祖”[2]。今人施蟄存仿《花間集》體例與風格編撰了《花間新集》,包含《宋花間集》10卷、《清花間集》20卷兩種。所載陳兼與《浣溪沙》詞中“令曲《花間》不二門”[3]一語昭示了《花間集》為“本色”正體文人詞“鼻祖”的地位。

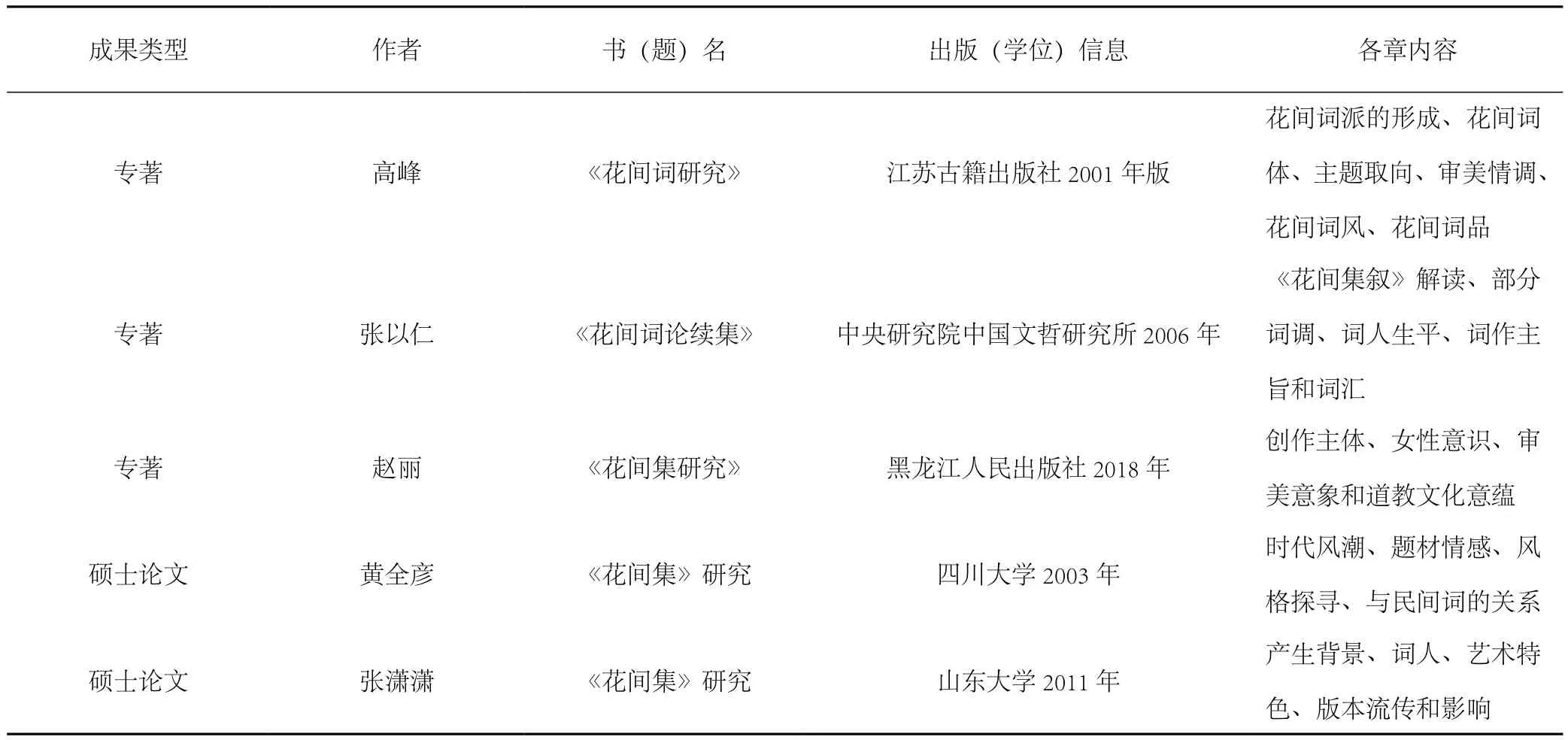

20世紀以來的學術現代化過程中,《花間集》研究已成為專門的顯學。新世紀近二十年來的研究成果豐碩、新意迭出,觸及了詞學研究的多重維度并不斷深入。考察如下幾部對《花間集》做宏觀系統性研究的代表性專著或學位論文,即可略窺近年來學界《花間集》研究所選取的主要視角:

由表1可見,新世紀的《花間集》研究在文獻整理與研究、詞作題材內容與藝術成就研究、詞史與詞學影響研究、詞集編選的歷史文化背景研究、跨文化與應用研究等方面呈現出突出成績,有必要進行總結反思,以期更加深入推進《花間集》研究的歷史進程。

表1 新世紀以來《花間集》宏觀系統性研究著作與學位論文

一、精研推廣:文獻整理與普及

眾所周知,系統而扎實的文獻整理是古典文學研究的重要基礎。新世紀以來《花間集》最值得關注的文獻整理成果當屬楊景龍的《花間集校注》(中華書局2014年版)一書,該注本以南宋紹興十八年晁謙之建康郡齋本為底本,取校宋、明、清到近現代20多個版本,集注、評、選為一體,成為蕭繼宗《評點校注花間集》(臺灣學生書局1977年版)后,更加完善的整理研究性質的校注本。王兆鵬先生在該書序言中指出“有功于詞學匪淺”,可謂“后出轉精的集大成之作”[4]。校注者對詞作文本資料的搜求整理可謂“竭澤而漁”,如溫庭筠《菩薩蠻》(其一)的首句“小山重疊金明滅”的闡釋歷來眾說紛紜,校注者廣泛搜集了前代注釋成果,辨析了許昂霄、李冰若、俞平伯、夏承燾、浦江清等名家的觀點,還引述了沈從文《中國古代服飾研究》等專門史著作,綜合、評析了前人“小山屏”“小山枕”“小山眉”“小山髻”四種主要說法,并從詞的章法結構出發給出“小山屏”一說較勝的見解。在對全詞進行的疏解中,生動再現了抒情主人公的動作與情態,讀后恍若身臨其境,而對張恵言《詞選》以比興寄托評此詞“感士不遇”的說法,主張“疑似之間,全憑讀者解會”的開放態度。凡此種種都體現了校注者厚積薄發、宏通開放的學術態度,深受學者和廣大讀者的肯定。但校注者在《花間集》詞學批評方面顯得重視不夠,因而不免留有遺憾。如未對詞學史上第一篇論詞專文《花間集敘》做校注和集釋;所輯錄的匯評與總評資料不甚全備;以文字敘述的方式歸納歷代詞選對《花間集》詞作的收錄情況,顯得不夠清楚明晰等。

《花間集》的現代注釋和解讀的基本形態在1935年就已呈現,當年華鍾彥《花間集注》(商務印書館)與李冰若《花間集評注》(開明書局)相繼問世,讀者不再將《花間集》視為填詞的模仿對象,而是將其作為古典文學遺產加以鑒賞、研讀,關注名物考證、思想情感與藝術成就。后又有李一氓《花間集校》(人民文學出版社1958年版)等經典文獻整理專著出現,不斷推動《花間集》的現代傳播、接受和經典化。新世紀學人對此類經典注本多有研究,從中尋求古籍注釋的經驗與啟發。四川省圖書館就編輯出版了《李一氓舊藏花間集匯刊》(國家圖書館出版社2017年),全面展示了前輩學者學術研究的豐厚積累和扎實求真精神品質。馬里揚《〈花間集校〉補》(《古籍研究》2018年第1期)一文通過對校《花間集》存世的兩部宋本,認為李一氓《花間集校》的版本搜求不完善,存在誤校的情況。孫克強、劉少坤《〈花間集〉現代意義讀本的奠基之作——試論華鍾彥〈花間集注〉編撰特點及學術價值》(《湛江師范學院學報》2010年第1期)則立足于晚近時期中國詞學的現代轉型,深入發掘了華鍾彥《花間集注》在《花間集》接受史上的轉折意義和現代學術價值。

古籍整理的最基礎工作就是厘清版本遞嬗源流并選取最佳的底本,明代毛晉汲古閣本可謂《花間集》的善本,但來源尚無定論。羅爭鳴《毛本〈花間集〉來源管見》(《古籍整理研究學刊》2001年第5期)、《毛本〈花間集〉來源補證》(《天津大學學報》2001年第4期)、《毛本〈花間集〉來源續證》(《文獻》2001年第3期)等文,認為毛本是綜合各本又較多沿襲公文紙印本的一個新版本,因此多年來眾說紛紜。詞籍評點是影響后人理解和傳承經典的重要因素,也是評點者闡釋文學思想的一種手段。在《花間集》的解讀史上,明代戲曲名家湯顯祖的評點備受關注。趙山林《試論湯顯祖的〈花間集〉評點》(《東南大學學報》2012年第1期)、郭娟玉《湯顯祖〈玉茗堂評花間集〉新論》(《文學與文化》2012年第3期)等文解讀了其間湯顯祖的詞學思想,并分析了《花間集》對湯顯祖戲曲創作的影響。葉曄《湯顯祖評點〈花間集〉辨偽》(《文獻》2016年第4期)則通過對讀比照,發現湯評多襲自楊慎《詞品》和王世貞《藝苑卮言》,極有可能是他人偽托。

在促進中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展的時代背景下,優秀的學術研究應更深入滿足大眾的審美需要。新世紀以來的《花間集》普及讀本眾多,如劉崇德、徐文武點校《花間集尊前集》(河北大學出版社2006年),楊鴻儒注評《花間集》(浙江古籍出版社2005年),楊昀、李慶運、劉秀芬《花間集注析譯》(河南人民出版社2010年),此外上海古籍出版社(2002年)、北京萬卷出版公司(2008年)、貴州人民出版社(2008年)、北京燕山出版社(2010年)、江蘇文藝出版社(2017年)、三秦出版社(2018年)都整理出版了《花間集》,劉淑麗有《花間詞》(中華書局2015年),鄧喬彬、劉興暉《晚唐五代詞選》亦選錄花間詞五十余首,形式各異、各有特色。但學術影響力較大的詞學研究專家參與較少,不利于最新學術研究進展的推廣和編選質量的把關,期待著從事普及與推廣工作的花間詞編著作者隊伍今后不斷優化。

古典文學研究如何平衡深化和普及的關系是一個值得思考的問題,《花間集》的影響歷經千年而不衰,不僅是學者的學研究對象,更是詩詞愛好者們的精神食糧,文獻整理研究和普及讀物水平的同步和普遍提高,應成為學術研究的應有之義。

二、詮析范型:題材內容與藝術成就

早在北宋年間,《花間集》的藝術審美特點就已成為世人填詞、論詞的標準,對花間詞題材內容和藝術風格的認識歷來為學者重點關注。新世紀以來,這類研究成果主要通過分析詞作意象和語言特點而概括提煉《花間集》創立的詞文體獨特的審美范型。

抒寫艷情作為花間詞最主要的題材內容,本世紀研究者主要從意象入手做了更加全面而深入的認識。20年來,以《花間集》各類意象為題的碩士學位論文已有7篇,包括色彩、屏風與屏風畫、更漏、簾幕、窗、淚、香等各類意象。艾治平《花間詞藝術》(學林出版社2001年版)對全書劃分了不同題材進行了詞作評賞,彭國忠《試論〈花間集〉中的女冠子詞》(《詞學》第十八輯,華東師范大學出版社2007年版)則著重關注詞作對女冠情感生活的描述。蔣曉城《流變與審美視閾中的唐宋艷情詞研究》(江西人民出版社2009年版)將花間詞中的艷情抒寫特點概括為女性主體與女性世界,敘事化、類型化傾向,艷筆寫柔情。以花間詞為論據概括唐宋艷情詞的審美特色和審美內涵。

詩詞是以語言為載體的文藝形式,將歷史上第一部文人詞總集《花間集》視為語料加以解剖,能夠集中而典型地探究早期詞的語言特點。這類成果涉及不同詞性核心義、用韻、修辭、章法結構、音樂特性等。閆一飛《〈花間集〉釋義與研究》(吉林文史出版社2014年版)對詞作中涉及到的背景、掌故、典故、民俗、民風等方面加以比較詳盡的介紹,并對其與之相關的歷代詩文做了充分的引證。莊偉華《花間詞研究三題》(福建師范大學碩士論文2009年)側重語言的感覺藝術和對人物形象塑造的作用。李雪靜《〈花間集〉藝術手法研究——以常用修辭格為例》(山東大學碩士論文2018年)聚焦比喻、擬人、借代這三種修辭格在詞作中的運用。蔣昕宇《從〈花間集〉中的“倚”動作看唐宋詞的發展演變——兼談古典文學中的動作描寫》(《三峽大學學報》2018年第4期)。汪紅艷《此時無聲勝有聲——論〈花間集〉的聽覺語言》(《中國詩學研究》2019年第1輯)、汪超《花間詞人的水景書寫與詞體體性呈現》(《國學學刊》2019年第4期)等文,對詞作語言品讀深入,考察視角獨特,顯得別開生面。江卉《論溫、韋詞的起結之法》(《中國韻文學刊》2017年第1期)逐一解剖詞作的章法結構,用精準的數據統計印證和闡發詞人的風格特點。馬一楠《花間詞的音樂語境和文本構造研究》(上海師范大學碩士論文2020年)把詞的聲字、用韻和演唱方式綜合考量,還關注詞作中的情態、動作描寫這類“無語之言”以界定花間詞的特性。

正因為情詞在《花間集》里占有壓倒性比重,使得讀者忽略了其中邊塞、隱逸、懷古、宗教、風土、科舉等題材。很多詞作風格有別于柔靡艷情,呈現出清新明朗的情調,早有“花間別調”之說。劉尊明《論五代西蜀的“花間詞風”與“花間別調”》(《社會科學研究》2000年第6期)、王婷婷《“花間別調”研究》(上海師范大學碩士論文2018年)對這些詞作加以全面考察,推動了讀者全面辯證地把握《花間集》的特點。楊景龍在校注全書的基礎上,發表《〈花間集〉題材內容再認識》(《殷都學刊》2016年第1期)、《〈花間〉詞藝“相對”論》(《詞學》第三十三輯,華東師范大學出版社2015年版)等文(亦見楊景龍《詩詞曲新論》,中國文史出版社2017年版,第86-166頁)主張全面、辯證地認識《花間集》的內容與藝術。

從以上研究“花間別調”的成果可知,詞作和地域文化的關系密切,不少學者對此展開了深入研究。李定廣《“花間別調”與晚唐五代蜀粵商貿活動》(《文學遺產》2018年第3期)探索了全集35首南粵風土詞與當時蜀粵商貿往來的密切聯系。通過商路上文化交流,塑造了別樣的南粵女性形象,花間詞的題材風格變得多樣。趙惠俊《〈花間集〉的地理意象》(《中國韻文學刊》2016年第2期)將花間詞對地域空間的書寫劃分為江南、荊湘、邊塞等部分,探究了不同地區地理環境對詞作風格的影響,但此文忽略了30余首表現南粵風情的詞作,將邊塞詞中戰事的描繪盡數歸為虛擬想象的觀點過于絕對化。劉幗超《〈花間集〉南方地名的艷情色彩》(《理論界》2017年第6期)一文與前述成果關注地域廣闊性促生“花間別調”的研究思路不同,認為“花間本色”也是由詞的南方文學特性所造就。

在對《花間集》的題材內容和藝術成就進行深入細致研究的同時,宏觀的審美風格提煉和抽繹也呈現出創新突破。王兆鵬早在其博士論文《宋南渡詞人群體研究》(臺北文津出版社1992年版,鳳凰出版社2009年版)中就借用了美國科學哲學家庫恩于1962年出版的專著《科學革命的結構》中“范式”的內涵,將唐宋詞二百多年的發展歷程劃分為“花間范式”“東坡范式”和“清真范式”三大創作范式①后又提出“南唐范式”的概念,作為有別于三大創作范式的一種抒情范式,起源于五代時期詞人韋莊,定型于南唐李煜,造極于北宋,是真正意義上的文人士大夫之詞。詳見王兆鵬、胡玉尺《論唐宋詞的“南唐范式”》(《湖南大學學報》2018年第4期),千年詞史在一定意義上來說就一種不斷突破前人、創新引領新風尚的歷史。王兆鵬把表現共我情感、普泛化抒情方式、高揚女性柔婉之美、附屬于音樂作為“花間范式”的主要內涵。成書于新世紀的著作《唐宋詞史論》(中國社會科學出版社2000年版)“從審美層次看唐宋詞的流變”一節,從抒情主人公、情感指向、空間場景等方面進一步詮析了《花間集》創立的審美范型。如果說王兆鵬重點關注詞史上審美范型的突破和創新,那么沈松勤則更多留意詞文體創作的傳承和延展。他的《從詞的規范體系通觀詞史演進》(《中國社會科學》2019年第9期)一文稱花間詞和蘇軾、辛棄疾詞,周邦彥、姜夔詞,一道給詞史先后樹立了三條世代沿襲、踵事增華的文體規范。沈文將“花間規范”的內涵界定為以男女之間的情思意念為主要內容,并通過昵昵兒女語即所謂“閨音”加以表現,聊資清歡的表現方法,為歷代詞人所接受形成的包括以“綺麗”為特征的諸要素組成并互為作用的規范體系。

縱觀本節所述的研究成果,可以發現新世紀以來對《花間集》思想內容和藝術特色的研究,落腳點在于深化、細化闡釋《花間集》獨有的特點,分析其如何成為詞史上詞人創作和詞學批評的重要范疇原因和要素。伴隨著各類詞學工具書的編修完善,數字人文浪潮帶來的技術便利,個性化、精細化、具體化必將成為學術研究發展的趨向和要求。

三、歷史闡釋:文化背景與政治語境

《花間集》的產生和早期流傳,以及詞作的內容風格和唐末五代蜀地的政治局勢和社會風氣密切相關。唐末五代的巴蜀地區成為本世紀研究者著力研究的時空范圍,以期對花間詞的編選背景、流傳形態和早期影響進行歷時闡釋。陳明《〈花間集〉與巴蜀文化》(西北大學碩士論文2000年)把花間詞視為一種特定的文化現象,探討了存留于詞作身上的巴蜀文化印記。孫振濤《唐末五代西蜀文人群體及文學思想研究》(南開大學博士論文2012年)以士人心態的解讀為中心,將《花間集》緣情綺靡、尋芳獵艷和回歸六朝“宮體”的文學創作思潮與蜀地文人群體的生存狀態、文學價值取向相印證,分析了花間詞人對宋初詞壇的創作審美范式及詞學崇雅思潮的深刻影響。沈松勤《唐宋詞社會文化學研究》(浙江大學出版社2000年版)一書以晚唐五代社會制度和文化心理考察為核心,探討了歌妓制度對花間詞形式與風格的影響。

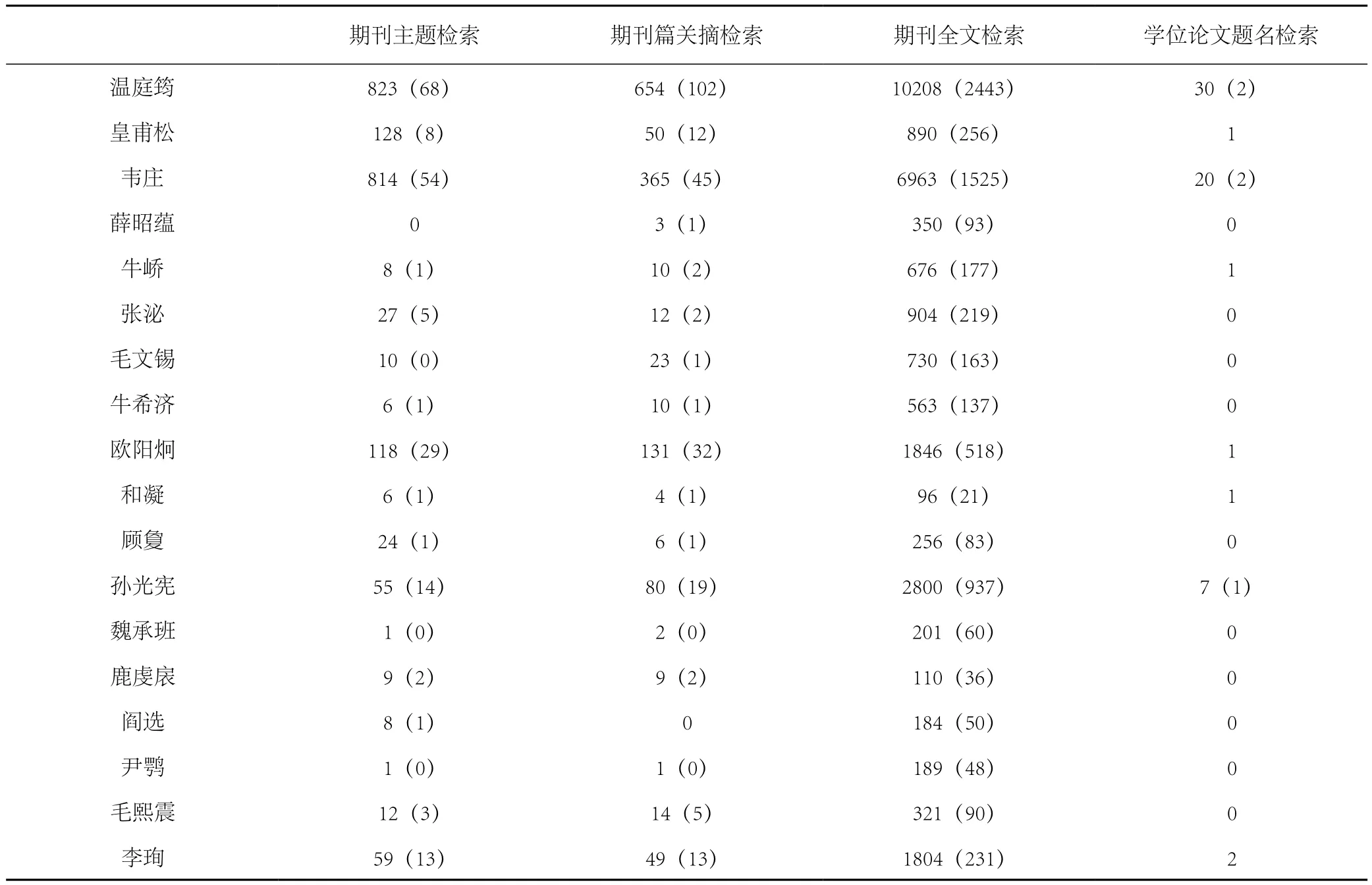

探究時代和地域對文學作品的影響固然不容忽視,然而對文學創作主體的生平經歷、性格特點、文學觀念的具體研究會更有力地打通文學研究的主脈。新世紀以來對18位花間詞人的研究成果數量增長明顯,詞人的形象也更清晰而鮮活。筆者通過不同方式檢索中國知網(CNKI)數據庫,對該數據庫收錄的新世紀以來花間詞人研究成果數量進行了初步統計,茲列表2如下:

表2 新世紀以來CNKI花間詞人研究成果數量

從對不同詞人研究成果數量分布來看,新世紀研究者對花間詞人的代表“溫韋”二人用力最多,這與20世紀的花間詞人研究狀況一致[5]。但本世紀學者對“花間別調”的代表詞人孫光憲和李珣也頗為關注,詞集作序者歐陽炯也成為研究者探討的重心。這種分布態勢高度符合晚唐五代詞人的歷史定位差異[6]。本世紀研究者對詞人個體的研究日趨全面,劉尊明《唐宋詞綜論》(中國社會科學出版社2004年版)一書專設“花間詞人歐陽炯的詞論及詞”一節對《花間集》的作序者歐陽炯的生平、著述、詞學思想、詞藝及其相互關系做了精密分析。關注詞人身份的多重性和不同人生階段的心態變化,如波斯詞人李珣的賓貢進士身份及其家人選妃入宮、南下經商編撰藥典的經歷,孫光憲先后仕前后蜀和荊南的不同際遇。同一詞人不同文體創作和文學主張與創作實際之間的差異,如溫韋二人詩詞不同文體創作的共性和差異,牛希濟《文章論》倡教化的文學主張和他文學創作間的背離等。對《花間集》編選者趙崇祚的研究在本世紀也有所突破,如房銳《〈花間集〉編者趙崇祚考略》(《中華文化論壇》2015年第2期)在勾稽相關文獻資料的基礎上,結合近年來成都市龍泉驛區十陵鎮趙廷隱墓考古發掘的成果,探討了趙崇祚的生平事跡及其家世,挖掘了其人性格特點和所處政治局勢與詞集編撰之間的關聯。

值得注意的是,有學者不再將《花間集》的編選只看作一種音樂娛樂行為,而是背后隱藏著許多有關政治斗爭和社會教化的因素,突破了人們對花間詞的簡單認識。李珺平《〈花間集敘〉思想內容與歐陽炯作敘動機》(《湖南城市學院學報》2013年第3期),《論趙崇祚編選動機及〈花間集〉宗教思想》(《中國文學研究》2013年第5期)等,分析了全集包含濃重道家道教思想內容,認為其具有強烈的主流意識形態意義和宗教意義,趙崇祚、歐陽炯對《花間集》的編選和闡釋,既有借道家道教提高文人曲子詞藝術地位及政治地位的考慮,更是維護個人現實利益的手段。李博昊《論趙氏家族的政治危殆與〈花間集〉編纂的政治動機》(《江蘇社會科學》2017年第3期)、《論后蜀的文治政策與〈花間集〉的編纂原則》(《學術研究》2018年第5期)認為《花間集》是一部政治性極強的詞選集,十分契合后蜀宮廷審美習尚與文治政策,隱含著趙氏家族趨奉孟昶的政治心緒,并取得了極好對政治效果。李氏還有《〈花間集〉多擇錄小令之原因考論》(《中國韻文學刊》2018年第1期)、《論蜀之地理形勢與〈花間集〉的詞調來源》(《湖北社會科學》2018年第4期)、《〈花間集〉道教書寫論微》(《中華文化論壇》2019年第7期)等論述,都別有新意。但她將《花間集》多擇錄小令的原因歸結為文人和歌姬傳抄詞作的薛濤箋尺寸所限,就有混淆因果之疑。清人宋翔鳳《樂府余論》就說:“詞自南唐以后,但有小令。其慢詞蓋起宋仁宗朝。中原息兵,汴京繁庶,歌臺舞席,竟賭新聲。耆卿失意無俚,流連坊曲,遂盡收俚俗語言編入詞中,以便伎人傳習。一時動聽,散播四方。其后東坡、少游、山谷輩,相繼有作,慢詞遂盛。”[7]精辟概括了詞體形制的發展階段,認為慢詞興起是宋仁宗朝后社會風氣變化的產物,小令晚唐五代詞的主要形制是文體發展階段決定的,而非紙質傳播載體限制了詞作篇幅。

文學閱讀和相關研究從一定意義上講就是闡釋經典的過程,回歸和還原作品生存的歷史語境是普遍的學術追求,然而不同立場、理念、視角、方法會極大影響闡釋的可靠性。如何深度挖掘作品背后歷史文化內涵,又不曲解、誤解和過度解讀,實現與經典的有效對話,值得不斷反思。

四、文學典范:詞史與詞學影響

《花間集》問世以后廣為流傳,被樹立為文學典范。北宋李之儀就提出填詞“以《花間集》中所載為宗”,論詞“專以《花間》所集為準”[8]的標準。《花間集》極大程度地參與了后世詞體風格的奠定,影響了詞學批評史的發展方向。

對花間詞傳播、接受和經典化歷程的梳理概括的成果甚夥,其中李冬紅《〈花間集〉接受史論稿》(齊魯書社2006年版)最為全面。作者從版本流傳和作品傳播、詞學批評史與詞史角度系統、全面梳理《花間集》由宋至清的影響和接受狀況,是一部專門的闡釋史和研究史,其中版本序錄和歷代詞選選錄篇目的分析很見功夫。但缺乏對民國時期花間詞學批評與研究的系統性梳理。依照歷史朝代漸次展開的論說方式,使得內容交叉重復,也啟發學界探索更有價值和新意的論說視角。此外,范松義《〈花間集〉接受論》(河南大學碩士論文2003年)、白靜《〈花間集〉在明代的傳播與接受》(《陜西師范大學學報》2005年第3期)、高峰《唐五代詞研究史稿》(齊魯書社2006年版)、張福洲《“花間”對宋詞的影響研究》(南京師范大學碩士論文2008年)、李京《清初〈花間集〉接受論》(南京師范大學碩士論文2017年)等也對花間詞的傳播接受史上的代表性時段做了梳理分析。

本世紀對花間詞詞史和詞學影響的探討主要集中在艷詞和文人詞兩大角度。詞作細膩的女性描寫和綺艷風格對后人填詞產生極大影響,王鸝《溫柔的叛逆——〈花間集〉艷風新論》(《蘇州大學學報》2002年第1期)認為花間詞以愛情相思為主題正是對正統文學審美情趣的叛逆。楊雨《論〈花間集〉對宋詞女性意識的奠定》(《吉首大學學報》2002年第5期)聚焦花間詞奠定的宋詞女性化特質,也鑄就了千年詞史都難以完全脫離的“本色”。徐安琪《唐五代北宋詞學思想史論》(人民文學出版社2007年)、《花間詞學本色論新探》(《文藝研究》2008年第6期)認為這種本色論是花間詞最為重要的影響,并從歷史背景、詞體功能、審美趣尚的角度加以分析。

歐陽炯在給《花間集》所作的序言中“南國嬋娟,休唱蓮舟之引”一語,就預示出該選本將催生區別于民間俗詞的文人詞審美新面貌。李飛躍《〈花間集〉的編輯傳播與新詞體的建構》(《中州學刊》2012年第3期)就認為《花間集》對編纂與傳播標志著文本為主要傳播方式的文人士大夫詞體觀念的形成,塑造了五代宋初以文人詞為代表的新的詞體形態,使詞脫離詩、曲而最終獨立。

歐陽炯《花間集敘》是現存最早的一篇論詞專文,一直以來受到詞學研究者的重視。新世紀以來,對《花間集敘》的解讀還引發了一場持續多年、影響廣泛的學術爭論。彭國忠《〈花間集序〉:一篇被深度誤解的詞論》(《學術研究》2001年第07期)一文首開其端,認為序文提出“清絕”的審美標準在詞學史上被長期忽視,郭鋒《從〈花間集〉編纂標準看〈花間集序〉“清雅”的詞學思想》(《廣東社會科學》2006年第5期)一文表示認同,主張從選本的編纂標準來探討序文的詞學思想的認識途徑。李定廣《也論〈花間集序〉的主旨——兼與賀中復、彭國忠先生商榷》(《學術研究》2003年第2期)則明確反對以“清”來概括序文的思想傾向,并提出崇雅黜俗才是《花間集》的詞學主張。彭國忠、賈樂園《再論〈花間集序〉——兼答李定廣先生》(《中文自學指導》2006年第11期)作為回應,將“清”“雅”“俗”等理論范疇作出了全面闡釋。彭玉平《〈花間集序〉與詞體清艷觀念之確立》(《江海學刊》2009年第2期)的認識則較為宏通全面,指出序言在審美傾向上具有兩重性或折中性。后又有楊明《解讀〈花間集序〉》(《博覽群書》2009年第6期)、郭麗《〈花間集序〉研究述論》(《古籍整理研究學刊》2012年第2期)對此加以評說,各家學者從不同角度詮釋這篇專文反映的詞學思想,深化了學界對詞學史源頭的認識。值得注意的是,孫克強《試論唐宋詞壇詞體觀的演進——以〈花間集敘〉〈詞論〉〈樂府指迷〉為中心》(《文學遺產》2017年第2期)視野更加闊大,不再局限于序文本身,而是從唐宋詞學發展史整體出發,認為歐陽炯《花間集敘》產生于文人詞勃興的五代,其主旨可看作文人雅化詞的宣言。

《花間集》對明清詞學影響很大,不僅見證了詞學風氣的變化,還起到了重要的推動作用。余意《〈花間集〉與詞學之“寄托”理論》(《文藝理論研究》2007年第2期)、余意《“六朝”風調與“花間”詞統——論〈花間集序〉與詞體文學特征的歷史形成》(《文藝理論研究》2008年第4期)從明人論述詞體起源多追溯到六朝這一話語特點出發,總結了詞體文學特征的理論自覺是明清詞學中以《花間集》作為參考標準形成的。葉嘉瑩《清詞在〈花間〉兩宋詞之軌跡上的演化——兼論清人對于詞之美感特質的反思》(《南京大學學報》2009年第2期)認為清詞巨大成就的取得根本在于清詞本質上是在《花間》、兩宋詞的軌跡上的演化基礎上對詞體美感特質的深度體認。郭文儀《晚清“花間傳統”的重建與令詞的隱喻書寫》(《北京大學學報》2020年第1期)關注到晚清詞學家推尊《花間》,以滿足建構詞學統序的尊體需要。

《花間集》作為詞文體的典范,對當下學人的意義早已超越了文體的限制,成為總結和歸納文學經驗的證據。顧農《〈花間集〉的意義》(《天中學刊》2015年第4期)指出抒發私情、艷情以及其他非正宗的感情是中國文學史的常態,宮體詩和《花間集》產生后缺乏政治性闡釋而不易被世人承認,而《詩經》和《楚辭》卻因文學批評、文學闡釋的及時出現而受到承認并奉為經典。陳文新《論文學流派與總集的三種關系——以〈花間集〉〈西昆酬唱集〉〈江湖集〉為例》(《廈門廣播電視大學學報》2014年第3期)將以總集命名的三個唐宋文學流派拈出,認為盟主、譜系和風格是文學流派產生的必要條件并加以區分概括。

每一部古代典籍流傳至今,都各自書寫了一部傳播、接受和經典化的歷史,這也是古代文學研究的重要課題。線性的歷時性梳理和以話題開展的理論范疇研究,在《花間集》研究中都成果斐然,合理借助傳播學、心理學、社會學等學科的理論和思維,探索新的合理敘述方式、提煉更多有價值的學術命題,是后輩學人著重努力的方向。

五、老樹新花:跨文化研究與應用

《花間集》流傳千年來,憑借精巧高妙的風格和情韻悠長的美感打動了一代代讀者,并超越了時代、國界和文化的限制,傳播到海外并產生了多種語言的譯本和研究成果。這一現象在本世紀得到了很大關注,并由此出現了跨文化反思評介和跨學科闡釋應用兩大類成果。

《花間集》在海外的研究主要集中在北美和日本兩地。葛文峰《美國漢學家傅恩的〈花間集〉英譯與傳播》(《中州學刊》2017年第3期)、徐於璠《再現與補償:美國漢學家傅恩英譯〈花間集〉研究》(上海外國語大學碩士論文2019年)就至今唯一一部《花間集》全英譯本展開研究,從對譯本的文本細讀入手,歸納傅恩的譯介方式、策略與效果,為中國文化外譯的學者提供一些具體的譯介思路。黃立《英語世界唐宋詞研究》(四川大學出版社2009年版)、涂慧《如何譯介怎樣研究·中國古典詞在英語世界》(中國社會科學出版社2014年版)評介了Lois Fusek的《花間集》翻譯和Anna Ma hall Shields、葉嘉瑩的花間詞研究方法和學術路徑,以啟發國內學人。日本的詞學研究可謂源遠流長,早在1660年(日本萬治三年)讀耕齋就對《花間集》進行了多重考證與批評,而后森川竹磎、神田喜一郎、青山宏、村上哲見等學者都有關于《花間集》的研究著述。汪超《近百年來日譯花間詞定量分析》(《中國語言文學研究》2017年第2期)認為花間詞在日本的譯介與影響差強人意,有較大的提升空間。

需要特別關注的是,美國漢學家田安的《締造選本:〈花間集〉的文化語境與詩學實踐》(馬強才譯,江蘇人民出版社2016年版)一書。該書是田安幾十年來研究成果的首次漢譯,全書以把握《花間集》的“選集”特性為基礎,從唐五代填詞活動和詞選對唐人選唐詩的繼承等方面入手,認為花間詞乃唐代文學和文化潮流的產物,極能反映十世紀蜀國的社會風貌;作者又選擇部分詞牌,成組解讀詞作,尤其關注愛情主題,揭示了花間詞在詩藝方面既模仿前代文學傳統,又不斷創新,確立了文人詞特有的藝術品位。全書格局宏大、見解獨特,特別是以選本特性為中心的研究方法與國內肖鵬《群體的選擇——唐宋詞選與詞人群通論》(鳳凰出版社2009年版),薛泉《宋人詞選研究》(黑龍江人民出版社2010年版)、《宋人詞選與宋代社會文化研究》(人民出版社2018年版)等著述有很大不同。在精致的文本研習和史料搜集基礎上,展現了西方漢學家對中國古代文學中的文體觀念、文教政策、性別意識、抒情身份、宗教情結等問題的獨到見解,頗具開拓性和啟發性。該書面世不久,就有徐小雅《北美視野下花間詞研究——以Crafting a Collection為中心》(西南大學碩士論文2015年)、馮曉玉《艷詞之盛獨美于茲——評田安〈締造選本:《花間集》的文化語境與詩學實踐〉》(《中華文史論叢》2017年第3期)、邵雨《論田安〈締造選本〉對〈花間集〉的解讀》(華東師范大學碩士論文2018年)等進行研究和評價,足見其學術水準。

近年來翻譯國外的中國文學史著作也對花間詞有獨特見解。梅維恒《哥倫比亞中國文學史》認為:“《花間集》用文字記錄文人詞保存了詞的原汁原味,又使詞免于俗化。”[9]海外漢學名家孫康宜、宇文所安、艾朗諾等在新世紀對花間集的興趣依然不減,他們主編的《劍橋中國文學史》認為張先、晏殊、柳永、歐陽修、蘇軾、周邦彥串聯起的北宋詞的發展就是對《花間集》風格的背離,而形成了詞創作的精英圈子[10]。

跨學科的文化闡釋和實際應用方面,施蕾《花間集神女原型論析》(中國人民大學碩士論文2004年)運用神話——原型理論解析神女形象,探究其產生的時代、地域和宗教信仰淵源。劉金月《〈花間集〉與洛可可式油畫的比較研究》(遼寧師范大學碩士論文2014年)研究了詞與畫兩種藝術門類之間的共通性與差異。范麗真《〈花間集〉視覺符號學研究與文化創意設計研究》(四川師范大學碩士論文2018年)運用符號學理論闡釋文本中語言符號的文化內蘊,并將其初步運用到了現代女性的文創產品設計中,古老的《花間集》煥發出全新的文化生機。

總結新世紀以來的《花間集》研究,可以看出,立足文本精研展開多維學術視角是學術創新的內在要求。眾多學人堅守詞學研究的語言文學本位,不斷創新研究方法,緊扣文體特點,還原時代風候,使得花間詞研究不斷創新、走向深入。期待后續的研究者在繼承前人較為成熟的研究基礎之上,不斷開拓,將一般性、模糊性、概括性論說變得特性化、具體化、精細化。筆者為學力、目力所限,對眾多研究成果的評述難免存在遺漏和片面,但求以點帶面地促進相關問題的展開與深化。