淺吃水900箱肥大型集裝箱船設計及優化

孫海曉,王國強

(上海船舶研究設計院,上海 201203)

0 引言

印度尼西亞由太平洋和印度洋之間17 500多個大小島嶼組成,被稱為“千島之國”。水路運輸是印度尼西亞重要的運輸手段,90%的貨物流動依賴船舶運輸。由于印度尼西亞港口的地理位置比較特殊,船舶必須通過狹窄的馬都拉海峽進入港口,而海峽航道的水深比港口還淺,因此淺吃水船在印度尼西亞水路運輸中起著較為重要的作用。本文根據該國水路運輸特點,將肥大型淺吃水線型應用在集裝箱船的開發設計中,并進一步優化,對特定航線集裝箱船開發設計具有一定的借鑒意義。

1 900 TEU集裝箱船基本概況

1.1 總體布置

900 TEU集裝箱船為單機、單槳推進的淺吃水集裝箱船,適合近海航行,無克令吊,貨艙艙蓋上可裝運危險品集裝箱。該船船型采用直艏方艉尾機型,由低速柴油機和定距槳驅動,上層建筑及駕駛室位于艉部。主甲板以下設6道水密艙壁。貨艙區為雙層底雙舷側結構,共分為4個貨艙,貨艙內可裝14排、7列、4層集裝箱,其中第2、3、4貨艙可裝4排集裝箱,第1貨艙可裝2排集裝箱;貨艙配吊離式艙口蓋,艙蓋及甲板上可裝16排、9列、5層集裝箱。

1.2 主要參數

900 TEU集裝箱船主要參數如下:總長135.70 m,型寬22.50 m,型深10.20 m,設計吃水5.60 m,裝箱數量913 TEU,載重量10 800 t,主機型號MAN 5S35MC-C9.2,最大持續輸出功率2 975 kW×142.0 r/min,常用持續功率2 529 kW×134.5 r/mim,服務航速(CSR,W/O SM)12.5 kn,定員22人,船級符號如下:CCS ★ CSAD Container Ship; Greater Coastal Service; Loading Computer(S,I); In-Water Survey★ CSMD MCC。

2 主要設計特點

2.1 船型特點

普通集裝箱船的特點:航速較快,線型較瘦,外形狹長,方形系數較小(通常為0.60~0.70),少數集裝箱船的方形系數在0.70以上。集裝箱船由于貨物重心較高,橫向受風面積較大,導致初穩性高度值偏低,穩性較差,輕箱工況(以14 t均箱為例)往往需要配置較多的壓載水才能滿足穩性要求。

相對于普通集裝箱,900 TEU集裝箱船的主要特點如下:

(1)航速慢。印度尼西亞內貿航線島嶼之間航程較短,對船舶的航速要求不高。該船根據船東需求,航速定位為12.5 kn,弗汝德數0.178。

(2)吃水淺,適航性好。設計吃水僅5.60 m,遠小于同級別遠洋集裝箱船設計吃水,可停泊水深較淺的港口。

(3)方形系數大。該船將肥大型船的型線特點應用到集裝箱船的型線設計上,方形系數達到0.86。該船的長寬比為5.9,與國際航線1 000箱級中高速集裝箱船的長寬比相當,使其在航向穩定性上有較好的安全邊界。

(4)穩性好。相對于普通集裝箱船線型,該船水線面積較大,初穩性高度值較大,吃水小,干舷富裕。

(5)載貨靈便。4個貨艙均為箱型艙,前后寬度一致,不設集裝箱臺階,載貨靈活方便。

2.2 線型特點

900 TEU集裝箱船線型設計與常規集裝箱船有很大不同,主要特點如下:

(1)胖。方形系數0.86,遠大于普通集裝箱船。

(2)扁。寬度吃水比4.018,即使在肥大型船中,寬度吃水比也處于較大數值范圍。

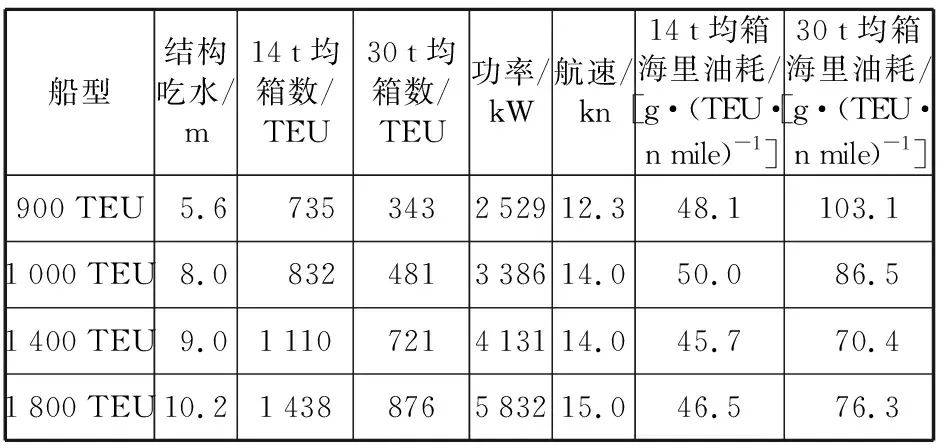

(3)快。弗汝德數達到0.176,相對于該方形系數,屬于較快的船舶,線型設計優化中應使剩余阻力不至于增加過快。

經過多輪線型優化和方案對比,設計槳模型試驗結果表明:船舶航速可達12.52 kn,滿足規格書的要求。航速功率曲線見圖1,剩余阻力系數曲線見圖2。

圖1 航速功率曲線

圖2 剩余阻力系數曲線

2.3 螺旋槳設計

900 TEU集裝箱船航速設計指標較高,給螺旋槳設計帶來了較大的挑戰。具體如下:

(1)吃水淺,螺旋槳直徑受限。為保證良好的空泡性能,需留有足夠葉梢間隙,此時槳徑無法滿足最佳槳徑要求。

(2)螺旋槳負荷重。該船螺旋槳推力系數高于一般低速船,螺旋槳容易產生空泡問題。

(3)阻力性能和空泡性能之間矛盾。由于線型的特點,浮心位置對阻力性能有明顯影響。在此方形系數下,該船的弗汝德數偏高。一般情況下,浮心偏后,興波阻力性能較好,但同時會導致船艉伴流較差,螺旋槳效率較低。900 TEU集裝箱船屬寬扁型,螺旋槳效率對浮心位置較為敏感,浮心越靠近艉部,艉部伴流越差,螺旋槳效率越低,容易導致空泡問題。

在該船的螺旋槳設計中,由于裕度較小,螺旋槳空泡性能和推進效率需進行多方面權衡。設計初期,為滿足航速要求,過于追求螺旋槳效率,初版設計采用5葉槳,槳徑4.1 m,在空泡試驗中產生了明顯的連體渦現象。這種現象對于實船螺旋槳是無法被接受的,將會大幅縮短螺旋槳使用壽命,并可能產生嚴重的噪聲及振動問題。為此,螺旋槳設計采用6葉槳方案,槳徑3.8 m,槳前配伴流補償導管,完美解決連體渦空泡問題。新方案雖然會損失一部分螺旋槳效率,但對提高船舶的舒適性和安全性有重大的作用。

2.4 空船重量控制

900 TEU集裝箱船載重量設計指標較高,全船采用了輕量化設計,主要措施如下:

(1)優化船體布置,控制總縱彎矩。通過優化壓載水艙、燃油艙及淡水艙布置,盡量降低壓載工況的彎矩水平。

(2)多次優化結構設計并精確統計空船重量及分布。通過精準控制,可在前期總縱強度留有較小的余量,避免后期重量分布調整帶來彎矩增加的現象。

(3)由于該船在近海航區運營,所以可以取消船舶的擋浪板結構,優化上層建筑建構,艏桅、雷達桅采用桁架式結構。

2.5 分艙設計及破艙穩性

900 TEU集裝箱船破艙穩性須滿足《國內航行海船法定檢驗技術規則》(2011)(下文簡稱《法規》)中關于概率破艙穩性計算的要求。該船貨艙區域為雙舷側雙層底結構型式,分為6對邊壓載艙和6對底壓載艙。該船線型采用淺吃水方案會導致多處區域無法滿足常規雙層底設置要求,具體內容如下:

(1)由于船舶設計吃水較淺,主機采用低速柴油機。為保證螺旋槳直徑和效率,螺旋槳軸線高度較低,主機下方滑油循環艙采用單殼型式。

(2)機艙前端附近雙層底區域線型平坦,局部只能采用單殼設計方案。

《法規》沒有明確雙層底非常規布置的處理方法,直至2016年修改通報才得以明確。該船的合同及鋪龍骨日期均早于2016修改通報的生效日期,通過和船級社的溝通,不需要加算底部破損。為保證順利交船,該船按照SOLAS公約要求自行加算底部破損,滿足確定性破艙穩性的要求。

2.6 完整穩性

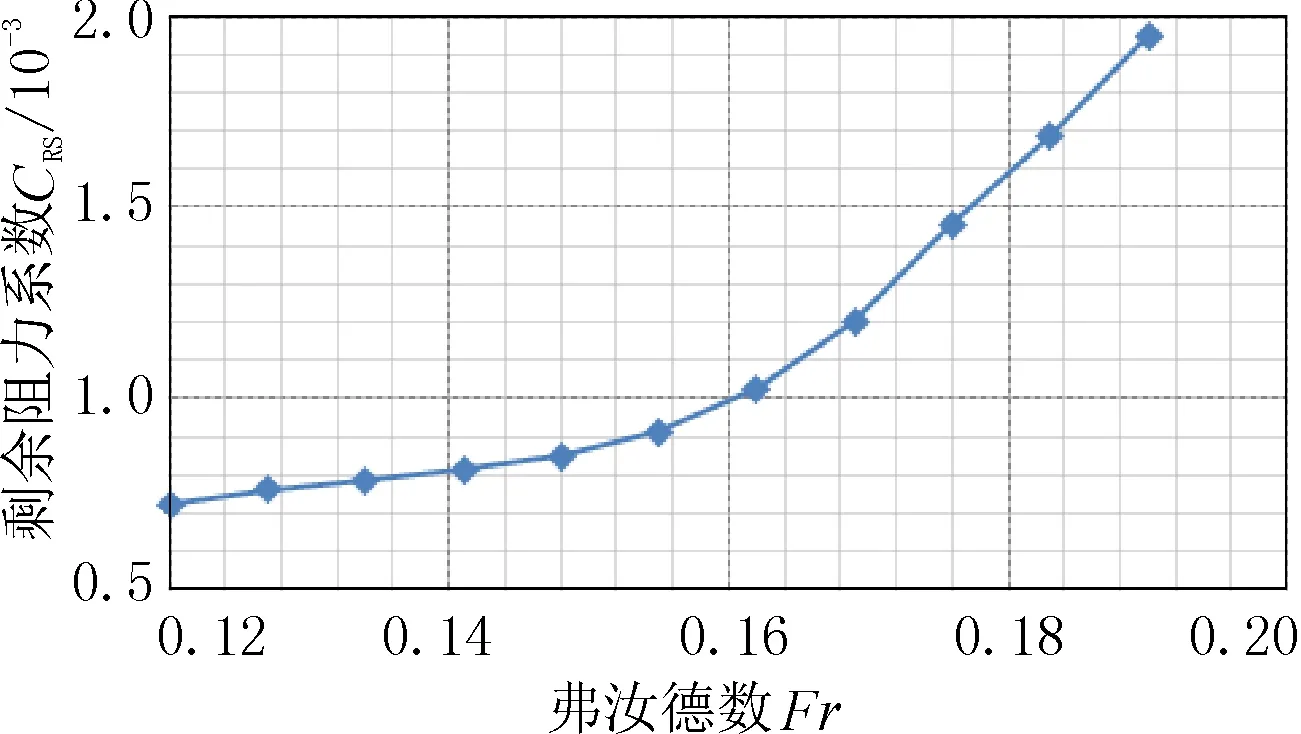

900 TEU集裝箱船各裝箱工況的裝箱數量及攜帶的壓載水量見表1。集裝箱船的完整穩性通常受破艙穩性衡準的限制。由于該船方形系數較大、穩性較好,輕箱工況完整穩性計算主要受視線、艏吃水和結構強度限制,重箱工況完整穩性計算主要受載重量及吃水的限制。該船14 t均箱時即可實現無壓載裝箱,相對于一般集裝箱船,載重量的利用率大幅提升,同時可大幅降低壓載水操作的能耗,為船東帶來可觀的經濟效益。

表1 裝箱工況裝箱數量及壓載水量

3 船型對比及優化

3.1 船型對比

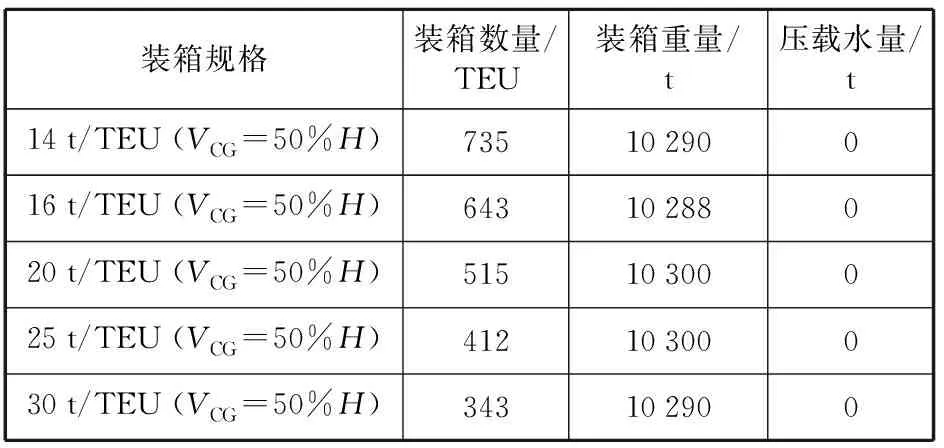

為實現節能減排,近年來建造的內貿集裝箱船航速普遍較低,單箱重量較大。表2列舉了900 TEU集裝箱船同近幾年國內典型集裝箱主要指標的對比情況,表中功率包含10%海況裕度,主機油耗均取172.0 g/kWh。在不考慮航速差異情況下,載運14 t均箱時,900 TEU集裝箱船載重量利用率高,均箱單位海里油耗水平與常規集裝箱船接近甚至超過常規集裝箱船;當載運重箱時,由于重箱工況穩性普遍較好,重箱數量主要受載重量限制,載重量越大載箱能力越強,因此其裝箱能力小于常規具有較大載重量的集裝箱船。

表2 與國內典型集裝箱船對比

3.2 船型優化

900 TEU集裝箱船型深較大,干舷富裕。根據圖2中該船的剩余阻力系數曲線,當Fr

大于0.155時,剩余阻力系數明顯增加,此時對應船舶航速為11.0 kn。可從2個方面對該船進一步優化:(1)增加結構吃水,提高該船的排水量;增加載重量,從而提高重箱載運能力。

(2)適當降低船舶航速,控制船舶剩余阻力維持在較低范圍,可大幅降低船舶的油耗值。

根據上述優化方向,確定4個優化方案,與原方案進行對比,見表3。表中:方案1~方案4功率包含10%海況裕度,主機油耗均取172.0 g/kWh,設計吃水5.6 m;方案1、方案4的設計航速為11.0 kn,方案2、方案3的設計航速為12.5 kn。

表3 900 TEU集裝箱船優化方案對比

由表3可見,增加結構吃水和降低船舶航速都可以顯著降低集裝箱均箱每海里油耗值。方案4中,14 t均箱海里油耗較原方案降低約40%,30 t均箱海里油耗較原方案降低約50%,已遠優于表2中具有更大尺度和載重量的1 800 TEU集裝箱船的均箱每海里油耗值。船舶營運中可充分利用船舶的設計吃水和結構吃水,合理規劃航行路線,并適當降速航行,從而實現大幅降低船舶的營運成本目標。

4 結論

900 TEU集裝箱船是肥大淺吃水線型在集裝箱船上的一次大膽嘗試與應用。淺吃水船舶是航運體系中不可或缺的一部分,承載著航運物流運輸中的重要支線環節。肥大淺吃水線型有著其自身的特點,900 TEU集裝箱船敢于突破常規設計,將肥大淺吃水線型成功用于集裝箱船,并具有其獨特的特點,為船東帶來可觀的經濟效益,具有較強的開發潛質。