船檢局參與研制的“自動探火和滅火系統”榮獲國家大獎

本刊記者 崔 燕

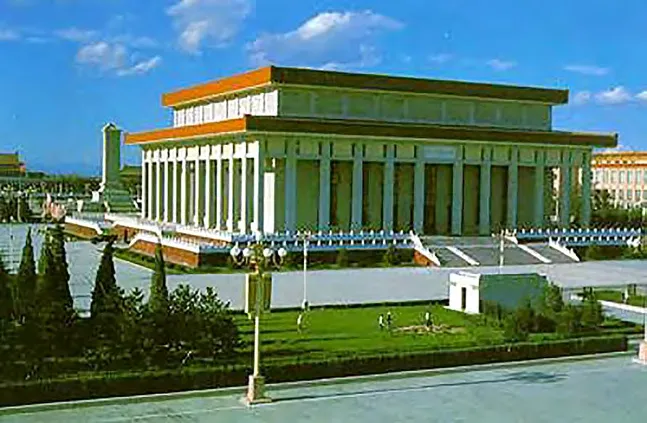

1978年3月18日~31日,全國科學大會在北京人民大會堂隆重召開。這是新中國成立以來第一次科學技術大會,標志著我國科技事業迎來了“科學的春天”。也就是在這次大會上,由船舶檢驗局與公安部上海消防科研所共同申報的“自動探火和滅火系統研究”獲得了全國科學大會科技進步獎,該項目的成果不僅成功應用于海船上,還特別應用到毛主席紀念堂。填補了國內該類產品的空白,意義非常重大。

說起“自動探火和滅火系統”的研制工作,要從船檢局1974年參加政府間海事協商組織(簡稱“海協”)召開的國際海上安全會議說起。其中公約技術條款這樣規定,每400平方英尺(相當于37平方米)的甲板面積應設置不少于1只火災探測器。火災探測器是探測火災的重要儀器裝置,火災發生時,將伴隨產生煙霧、高溫和火光。這些煙、熱和光可以通過探測器轉變為電信號形成報警或使自動滅火系統啟動,及時撲滅火災確保處所內人員和財產安全。上世紀70年代,只有少數發達國家成功研制出了此類型產品,并成功應用于船舶和陸地上比較重要的公共場所。國內還處于空白。

圖1 毛主席紀念堂

1975年,船檢局上海辦事處周宗儀代表船檢局參加“海協”舉辦的消防分委會會議。回國后,他向上海辦事處副主任馬家驥匯報了想研制國產火災探測器的想法。馬家驥立即將這一建議上報船檢局領導,得到同意后,作為船檢局一項重要的科研項目上報交通部立項,并且得到了兩萬元的科研經費。由于這次研發不僅利于船舶消防安全,還可以應用到酒店、會議室等陸地上的公共場所,同時也將填補國內生產的空白,可謂一舉三得,所以得到了交通部和公安部的共同支持。此次項目的參研人員不僅有船檢局的相關技術專家,還包括公安部上海消防研究所相關技術專家。

然而,要想研制出國產火災探測器絕非想象中那樣容易。項目組首先找到了無錫的一家企業作為參與產品研發的工廠。據周宗儀回憶,項目中極為關鍵的兩個方面,一是火災探測器;二是火災報警系統的試驗室。火災探測器所需要的零件和材料,都是他頂著烈日騎著自行車到市場上去“淘寶”后,重新進行加工,為了躲避蚊蟲侵擾,產品的設計草圖也是躲避在蚊帳中繪制出來的。試制場所條件雖然艱苦,但是項目組完全按照國際先進標準建成了試驗室。經過努力,火災探測器終于成功研制了出來。

1976年9月9日,毛澤東主席在北京逝世。同年11月24日,毛主席紀念堂正式開工建設。在建設過程中,船舶檢驗局有幸參與毛主席紀念堂內的自動探火和滅火裝置的研發。毛主席紀念堂建設工程,當年被稱為“1號工程”,建設者們懷著對偉大領袖的無限敬仰、懷念、哀悼的心情,精心設計、精心組織、精心施工。來自北京、上海、天津、江蘇、廣東、陜西、遼寧、黑龍江等省市的設計人員和有關單位負責人齊聚一堂,認真研究毛主席紀念堂的設計方案。而這項工程所需材料設備更是來自全國各地四面八方,有大興安嶺采伐的優質木材,珠穆朗瑪峰采取的巖石,有延安鄉親送來的青松,四川人民精選的棗紅色花崗石,有海外赤子敬獻的臺灣大理石,山東泰安運來的青花崗石,還有施工過程中,數以萬計的人民群眾自愿到工地參加勞動。

船檢局上海辦事處的馬家驥和周宗儀曾參與該項目的研發安裝和調試。據周宗儀回憶,除了工程設計建造安全和材料質量,最重要的還有消防安全問題。因此,毛主席紀念堂內需要安裝自動探火和滅火報警裝置。當時這個任務下達給了公安部,領命這個任務的是公安部上海消防科研所,該所聯合船檢局上海辦事處與公安部上海震旦消防廠等單位共同承擔。三家單位共抽調20多人開始日夜奮戰,大家不分晝夜,吃住在一起,所謂“住”就是車間廠房的地鋪,“吃”就在廠里的食堂。此前,船檢局曾聯合公安部上海消防科研所成功研制出適用于海船上的火災報警裝置,倘若將這一成果進行加強可靠性及耐久性的進一步試驗,就可以成功研發出適用于毛主席紀念堂的火災自動探火和滅火裝置。經過5個多月的研發、試制和試驗,1977年7月,參與研發火災報警裝置的小組成員們來到北京,在毛主席紀念堂完成最后安裝和調試工作。據周宗儀回憶說,到毛主席紀念堂參與安裝的日子里,每一天大家都不約而同地換上干凈整潔的衣服,以抖擻的精神面貌,向毛主席表達深深的敬愛和緬懷之情。1977年9月9日,在毛主席逝世一周年時,舉行了落成典禮并正式對外開放。據周宗儀介紹,目前,由船檢局參與研制的自動探火和滅火裝置依舊安裝在毛主席紀念堂。

圖2 全國科學大會獎章

雖然事情已經過去40多年了,但周宗儀依然記憶深刻。他說,當年船檢局能夠憑借科研技術對國家貢獻船檢力量,意義非常重大。