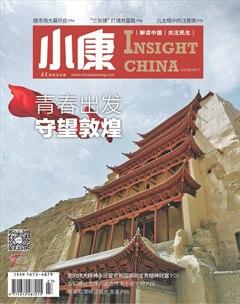

我們要以怎樣的姿態傳承千年文明

鄂璠 郭玲

值得 20歲來到莫高窟,如今頭發已花白,但熱愛與堅守的心依舊,敦煌研究院黨委書記趙聲良發自內心地覺得一輩子待在這里都是值得的,他希望年輕人更懂敦煌,讓敦煌故事澤遺百代。

敦煌研究院坐落在莫高窟東面的戈壁灘上。

37年前,20歲的趙聲良從北京師范大學中文系畢業來到莫高窟,那年正趕上敦煌文物研究所擴建為敦煌研究院,新辦公樓的選址最后就定在了與窟區隔河相望、距離有1000多米的戈壁灘上。這意味著,在窟區通常是看不到這片新樓房的。作為敦煌學研究的重要科研單位,敦煌研究院卻沒有從景觀上影響到莫高窟本來的外景,在環境、生態等方面也與窟區完全隔離開來。

日后,趙聲良在所著的《敦煌舊事》一書中回憶道:“在當時,由于生活和工作上存在某些不便,這樣的選址頗遭非議。”但他認為,這些做法,現在看來是完全符合世界文化遺產準則的。

1985年,敦煌文物研究所擴建為敦煌研究院的第二年,也是中國世界自然遺產事業具有里程碑意義的一年,中國加入了《保護世界文化和自然遺產公約》,對于莫高窟的保護在此后日益深入人心。站在新世紀、新時代的文化潮頭上回望當年,趙聲良對前輩們的決策更是充滿敬意,“他們僅僅是憑著長期以來對敦煌石窟保護與研究積累下來的認識,從保護石窟這個大前提出發而做出了這個決策。”

究竟,我們要以怎樣的姿態守望敦煌?已是敦煌研究院黨委書記的趙聲良對此有著經過了實踐檢驗后的思考與理解。

保護、研究、弘揚,幾代人的堅守

《小康》·中國小康網:您1984年來到敦煌研究院,至今有37年了,從守望的角度來看,您覺得不同的時代對于“守望敦煌”有沒有不同的理解?

趙聲良:1944年元旦,國立敦煌藝術研究所成立,莫高窟近400年無人管理的歷史終結了。從1944年成立國立敦煌藝術研究所,到1950年改組為敦煌文物研究所,再到1984年擴建為敦煌研究院至今,77年來,幾代莫高窟人憑借著以智慧和汗水積淀形成的“堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓進取”的“莫高精神”,擇一事終一生,代代傳承,開創基業,在人類文化遺產保護、研究和弘揚事業中取得了令世人矚目的成就。

在這個過程中,每一代莫高窟人的工作側重點雖有不同,但不變的是“保護、研究、弘揚”的初心和使命。首先要把洞窟保護好,然后要研究透,研究出來的目的是為了發揚光大。

我們要學習傳統文化,讓傳統文化煥發新活力,在我們這個時代發揮更大的作用,同時幫助更多的人了解、學習傳統文化,大家共同推動中華優秀傳統文化創造性轉化創新性發展。上世紀40年代,我們的第一任院長常書鴻先生最大的愿望,就是希望中國的藝術家都到敦煌來學習,這在交通極其不便的那個年代是非常困難的。在異常艱苦的條件下,常先生他們那一輩人通過自己的雙手,一點一點地保護洞窟,他們清除了300個洞窟里數百年堆積的積沙,修建了1007米的土圍墻,在周邊種樹,為洞窟測繪、照相、編號,全面調查洞窟內容和供養人題記,臨摹洞內壁畫,艱難地守護著莫高窟的瑰寶。

現在,我們依然要守望、依然要保護。莫高窟經歷了1000多年的發展歷史,它就像一個風燭殘年的老人,也不知道什么時候、哪個地方會生病,一會兒這里不舒服了,一會兒那里不舒服了,我們要隨時對它進行監測。

《小康》·中國小康網:如何來保證監測是“靠譜”的?發現問題之后,會采取怎樣的措施?

趙聲良:我們現在有非常先進的監測手段。為保障洞窟壁畫和彩塑保存環境穩定,敦煌研究院采用現代物聯網技術構建了莫高窟監測預警體系。環境監測設備可以進行氣象、空氣質量和顆粒物監測,并且這些數據會實時顯示在敦煌研究院監測中心大屏上。

敦煌研究院還對每個洞窟內的微環境進行監測,確定了洞窟內相對濕度不能超過62%、二氧化碳不能超過1500ppm(1.5‰)的預警指標。如果監測中心的大屏上亮起了紅燈,工作人員可以暫時關閉相關洞窟,對游客進行分流。

所以我們現在的保護,是用最先進的科技手段來提升石窟保護水平,同時團結國內外的專家學者來共同開展敦煌的研究,把它的價值挖掘出來,進而把大家的研究成果傳播出去。我們希望全社會都來關心敦煌藝術,把敦煌藝術傳播出去,讓更多的人了解中國傳統文化。

保護第一!

莫高窟的開放模式還將做出調整

《小康》·中國小康網:用最先進的科技手段來提升石窟保護水平,數字化技術手段算不算是一個重要的探索?目前“敦煌石窟數字化保護與應用”工作有了哪些新進展?

趙聲良:隨著互聯網科技和文物數字化保護技術的發展,一些高新科技,如沉浸式新媒體等使我們獲得了對敦煌文化遺產的全新體驗效果。以數字化技術手段展現敦煌文化成為新世紀以來的重要探索,數字技術已經開始應用在敦煌文化創意開發的各個方面。

敦煌研究院的第三任院長樊錦詩曾連續擔任了五屆全國政協委員,提出了不少有關文物保護方面的提案。2003年,她聯名其他全國政協委員提交了《關于建設敦煌莫高窟游客服務中心的建議》的提案,建議利用現代數字技術,展示莫高窟歷史文化背景和精美洞窟藝術,使游客在球幕影院身臨其境地觀看洞窟全景,之后再適度實地參觀洞窟,從而達到文物保護和開放利用的雙贏。與此同時,敦煌莫高窟啟動每日游客最大承載量的實際研究,并于2005年首創了“旅游預約制”,每天游客不能超過3000人。2008年,經過5年的論證,樊錦詩先生提出的建立敦煌數字中心的審核終于通過,當時已經70歲的她,仍帶領敦煌研究院的團隊成員們為每個洞窟、每幅壁畫和每尊塑像建立數字檔案。