與違紀學生談話: 基于感受分析技術的探索

劉燕平 馬會梅

[摘 要] 一對一約談違紀學生,是學生教育管理的重要環節。采用心理咨詢中的感受分析技術,能有效促進學生心理行為改善,達成教育引導目標。在具體實踐中,教師可根據八個談話步驟,按照“實際事務—學生心理感受—學生對教師的共情—實際事務和學生意識和行為—總結”逐層推進。教師談話結束前聽取學生對談話過程的反饋,談話結束后關注學生的后續行為表現。

[關鍵詞] 違紀談話;心理咨詢技術;感受分析

違紀處分是學生行為管理的渠道之一,為做好教育引導工作,需要在處分決定做出前或后對違紀學生進行一對一談話。但要堅持“以人為本”、發揮教育引導的效用,實現違紀學生心理與行為的“教育轉化”[1] [2],在通常情況下,就要從“知情意行”四個角度推進:學生能夠認識到錯誤和行為對自己和他人的影響,體會到老師的教育目的并從情感層面反思,出現后悔、愧疚等心理反應,引發后續行為改變。為了保證談話能達到理想效果,要求教師在談話技巧和策略進行等方面具備必要能力。灌輸、指責、壓制等方式,對于目前的學生而言,更多地會引發抵觸。在多種有效的談話方式中,心理輔導技術的效果是非常明顯的。

與心理咨詢相比,約談違紀學生具有以解決實際問題為導向、用時較短、談話場所不如心理咨詢正式等特性。同時,心理咨詢領域本身存在較多流派和技術,所以選擇合適的技術并合理使用,才能有成效。根據筆者學習、心理咨詢、同違紀學生談話的經驗,在與違紀學生談話中使用感受分析技術能取得較好效用。本文在簡要介紹了感受分析的基礎上,探索了該技術在與違紀學生談話過程中的應用,最后進行了反思與總結。

一、感受分析技術簡介

感受分析是訾非教授結合禪修冥想、認識—行為和精神分析等多種理論[3],在臨床實踐經驗中發展出的一種咨詢技術,“是在感受層面的精神分析”。其背后的理念是,“在放松的狀態中,讓來訪者把注意力從外部收回,反觀體察自己的動機,關注軀體上與心理因素有關的感受”。其發揮心理治療效用的過程為:通過識別和解析來訪者的諸多感受,找出導致困擾的內在感受,給予體察和關注,繼而“使自我與軀體的關系得到重新整合” [4]。

筆者在心理咨詢過程中也發現,面對經歷了痛苦而求助的來訪者時,發掘其早期或重要事件發生時體驗到的感受,使用詞語、肢體動作、沙盤、繪畫等方式加以關注,然后引導來訪者通過想象、沙盤等渠道將固著的情結轉化,在整個咨詢過程中結合簡單的認知療法和行為訓練(如安排來訪者在下一次咨詢前記錄和體會特定感受),就能產生心理咨詢功用。

雖然感受分析療法關注“感受”,但咨詢是通過“聽和說”的互動[5],所以認識是基礎,該技術的使用尤其強調咨訪雙方在智力、文化程度、自我探索等方面具有足夠的積累,也就是訾非教授所說的“體悟能力”。

二、感受分析技術在與違紀學生談話中的應用探索

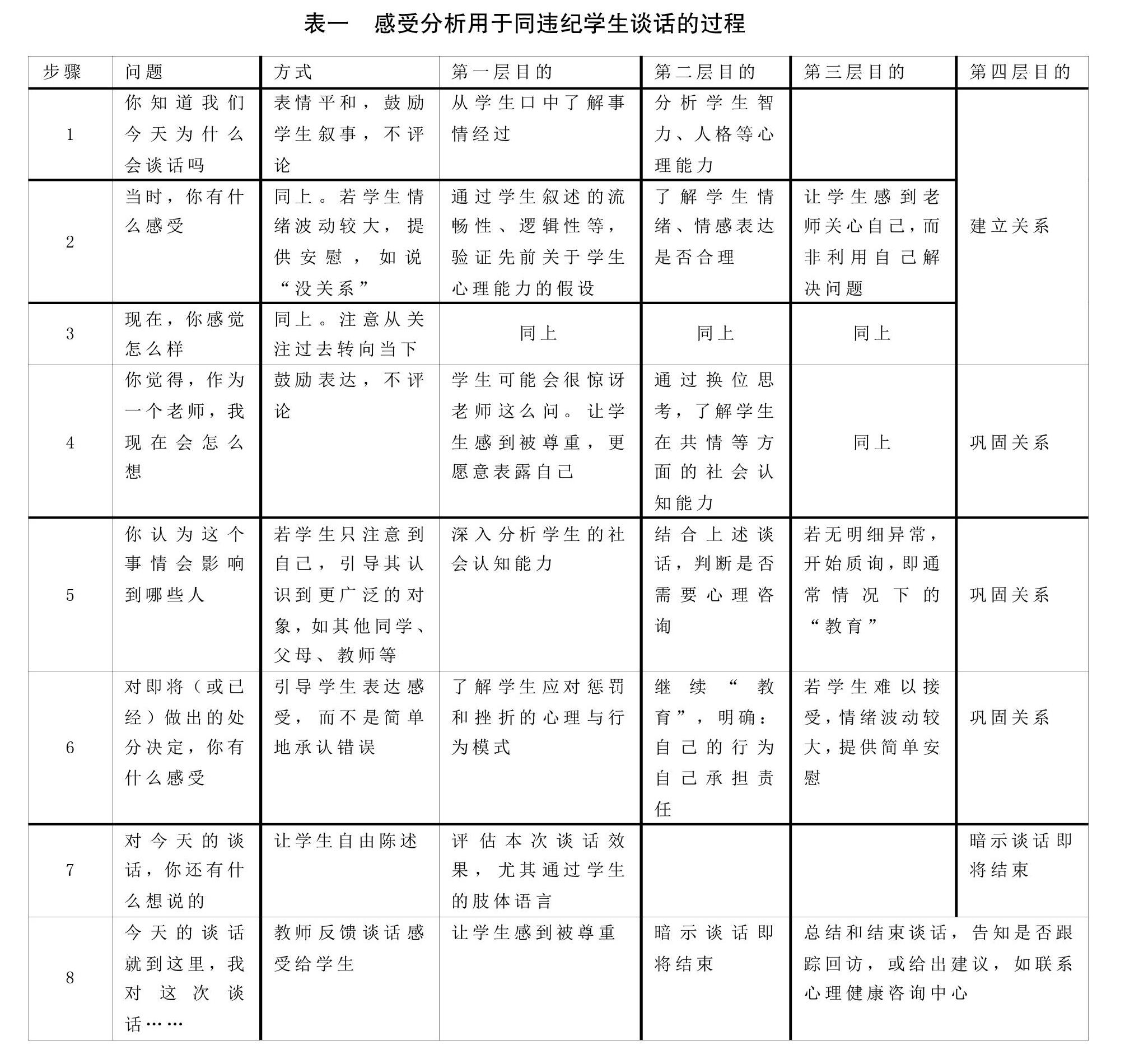

通過在肢體互動、語言表達、提問等方面融入感受分析技術,充分利用心理咨詢在改變個體心理與行為的作用,實現對違紀學生的引導和管理目標。下頁表一可以清晰展示融合了感受分析技術的約談過程,以八個問題為渠道,首先為學生談話建立一個安全的氛圍,然后從“知情意行”多角度關注違紀事件、深入分析學生心理過程,將“知情意行”貫穿其中,使談話取得成效。

(一)認知干預

談話之初,師生雙方對違紀事件的發展過程需要有相對清晰甚至一致的認識,明確談話緣由。教師可能之前已經對此有所了解,但再次聽取學生講述,有助于增加信息或修正先驗觀念,而且,通過觀察和聆聽,可以了解學生的基本心理能力發展狀態,比如是否有智力缺陷、人格障礙、精神病等表現。

(二)感受分析介入

由于談話的主要目的之一是防止再次出現違紀行為,因此,在進行了上一步的認知干預后,需要從“情緒和情感”角度進一步引導,即采用感受分析技術深入探索。這里包括三個部分:

第一部分,學生對事情發生時的感受,焦點是學生對過去事件和感受的回憶。在學生講述了事情經過后,鼓勵學生表達當時的感受,目的在于讓學生感受到對面的老師關心的是自己而不是要通過和自己談話來解決問題。這樣做有助于談話雙方關系的建立,為后續深入交流提供支撐。

第二部分,學生談話時對事情的感受,關注的是學生對事件發展和感受的感受。拉近了師生距離后,需要將注意力從對過去的關注向當前感受轉移,即引導學生表達此刻對過去事件的感受、對事件發生后至談話期間感受的變化和感受。持續的感受關注,有利于鞏固關系。

第三部分,學生對談話老師關于該事件感受的共情。在對學生個體過去和現在的感受關注后,需要將談話方向轉移到人際關系,可以用當時談話雙方關系為起點,詢問學生如何體會面前這位同自己談話老師的心理感受,將談話往更廣的角度引領。

整體而言,在該階段,通過不斷深入的談話,有助于證實先前關于學生心理能力的假設,了解學生的情緒能力,比如反應是否符合常態、是否能夠體會他人(老師)的心理等,為分析學生如何應對受處分、是否會有意改善行為、如何改善等問題提供資料。詢問和回答個人感受以及如何體會教師感受的過程,實際上是逐漸建立一個越發安全的心理氛圍,學生會感受到老師是在關心自己、和自己站在同一個陣營,對老師的隔閡會減少,就更容易順從和被說服。

(三)意志與行為引導

以上述認識和情感干預為基礎,接下來就要以意志和行為作為焦點,談話內容也應從心理化的感受分析轉向現實議題,開始所謂的“教育”。

將違紀行為的影響范圍從學生自己、教師,擴展到更廣泛群體,引導學生意識到自己的行為處于人際互動網,以激發其責任感,甚至內疚感(比如影響到了所在班級的評優評先)等負面心理,旨在強化其行為改變的動機。與此同時,根據學生對行為影響的敘述,判斷其心理社會能力,為之后給出建議或后續處理提供支撐。

在探索了違紀行為可能導致的諸多影響后,我們需要再次將焦點返回學生心理,在提供必要的心理安慰同時,了解其心理承受能力和應對方式,判斷是否需要為其提供特殊支持,防止出現心理應激。

談話進行到此,主要任務基本完成。了解事情、探究學生對事件的感受和認識、激發和強化其改善行為的驅動力、評估其承受違紀處分能力。接下來,是談話的回顧和結束階段。此時,有必要先讓學生對本次談話進行總結,有助于教師通過語言和面部表情等信息判斷談話效果;之后,教師向學生傳達自己對本次談話的認識和感受,總述并給出相應鼓勵和建議,結束談話。

三、總結與反思

根據筆者的談話經驗,應用感受分析技術與違紀學生談話能取得很好的效果。學生不僅能對行為導致的影響和自己需要承受因此帶來的各種后果(比如接受處分)有更清晰的認識,還會經歷“緊張焦慮—反思體悟—內疚后悔—釋懷感動—承諾改善”的心理變化,談話結束時,基本都對約談教師表達誠摯謝意。例如:筆者約談過的一名男生,起初表現出對違紀和處分的毫不在乎,語言敘述簡單且幾乎不帶感情,可當筆者引導其認識到自己受處分會導致所在班級失去評選優秀班集體的資格時,之前一直面無表情的他頓時淚流滿面。

感受分析技術用于同違紀學生談話的過程,以談話關系的建立、鞏固、結束為依托,將談話由淺入深再回淺、由對事務的關注轉向心理感受分析然后重新將事件和行為作為焦點、從過去到現在然后著眼未來,有效地導向談話目的。在實際談話中,教師除了應掌握心理咨詢的基本原則外,仍有幾點需要注意:

(一)以理智分析為基礎,以情感互動為根本

違紀處分僅是學生管理的一種方式,為激發學生健康向上,除了引導其認識到特定行為導致的惡劣影響以及為什么會被認定為“錯誤”做法外,還需要從情感角度給予感化,才能實現意志和行為改變的目標[6],這也是感受分析為什么能夠發揮作用的原因之一。相反,若只重視“講道理”,師生間的隔閡無法消除,雙方建立不了信任,就難以達到談話目的。

(二)建立平等信任關系,弱化“教育”,重視引導

這是心理咨詢的原則之一,若教師在談話過程中一直向學生傳達自己作為教育者、批評者、訓導者的角色,會導致學生因害怕和阻抗而封閉,也就無所謂深入“檢討”,在這種權力關系明顯的互動氛圍里,學生很可能為了盡快結束談話而屈從(甚至害怕)地表現出老師期望的服軟樣子,結果,看起來成功的“教育”已經失敗。所以,至少在談話的開始和中間環節,教師應該采納咨詢師的角色,平等地傾聽學生的敘述,建立和鞏固良好關系后再干預[7]。另外,還要注意不直接對學生的行為做出價值評價,可通過引導其主動探索做出對自己行為的判斷,將“受教育”變為“自我教育”。

(三)堅持“以人為本”

同違紀學生談話,應該更關注的是學生而不是違紀行為[8],也就是說,應該尊重和關心學生作為一個人的存在,而不是將談話作為處理違紀事件的過場,或是一味地強調事件導致的影響并無限度地增加學生的心理負擔。通過關心,能夠拉近師生距離,從情感層面建立良好互動關系,從“知情意行”較全面的角度,由淺入深再返回實際生活,促進學生行為的改善和健康成長。

參考文獻:

[1]陳建華.關于違紀學生處理和教育引導的實踐與思考[J].南京工業大學學報: 社會科學版,2004, 3(3), 88-90.

[2]曹焜純.淺談違紀學生的教育轉化問題[J].西南民族大學學報: 人文社會科學版, 2010 (5), 255-257.

[3]訾非.感受的分析: 完美主義與強迫性人格的心理咨詢與治療:第2版[M]. 北京:中央編譯出版社.2017.

[4]訾非.沙盤作為媒介的感受分析治療: 以權威畏懼感的心理干預為例[J].中國臨床心理學雜志, 2010(5): 680-682.

[5]Yalom, I. D. Existential psychotherapy [M]. New York, NY: Basic Books. 1980.

[6]Bergin, C., & Bergin, D. Attachment in the classroom [J]. Educational Psychology Review, 2009, 21(2), 141-170. https://doi.org/10.1007/s10648-009-91

04-0.

[7]Doyle, W. Situated practice: A reflection on person-centered classroom management [J]. Theory into Practice,2009,48(2),156-159.https://doi.org/10.1080/00

405840902776525.

[8]Freiberg,H. J., & Lamb, S. M. Dimensions of person-centered classroom management [J]. Theory into Practice,2009,48(2),99-105.https://doi.org/10.1080/004

05840902776228.

(責任編輯:劉瑩)