血色石棉的回音

杜陽(yáng)林

一

從成都出發(fā),車沿雅西高速,就會(huì)途經(jīng)雅安石棉縣。每次穿梭泥巴山隧道,都給我新奇震撼之感。一“道”之隔,兩重天地,艷陽(yáng)當(dāng)空,卻會(huì)迷霧細(xì)雨,明媚天色,會(huì)變得昏暝幽暗。

十公里長(zhǎng)的隧道,讓白晝暫時(shí)斂入了夜色。一盞又一盞的隧道照明燈迎頭而過(guò),讓人頓生黑夜穿行的感覺(jué),像是一場(chǎng)勻速向前的夢(mèng),在古老的山體間,打通了一段鋼筋水泥的腸道,從這一端,滑向那一端。出了隧道,日光撲面而來(lái),陰霾的天氣忽然放晴,陽(yáng)光普照,地氣蒸暖,山上的林木也綠得蒼翠一些。隧道如同施展了魔法,讓兩端的天氣迥然不同,植被呈現(xiàn)了別樣面貌。

“陰陽(yáng)”兩界,隧道為隔。泥巴山分出了南北向背、“十里不同天”的氣候差異。一座巍巍高山,如同盤(pán)古的勇蠻大斧,將陰坡和陽(yáng)坡劈割得涇渭分明。

泥巴山的神奇,就是雅安的神奇。關(guān)于雅安的介紹,總少不了這句話:它處于四川盆地與青藏高原的結(jié)合過(guò)渡地帶。這一地帶便在大相嶺和二郎山,這兩座山將四川分出了川西高原和四川盆地。歷史上的南方絲綢之路與川藏古道,一越大相嶺到達(dá)滇地,一過(guò)二郎山到達(dá)藏區(qū)。而令人倍感神奇的,帶來(lái)“陰陽(yáng)兩重天”的泥巴山隧道,便位于大相嶺山脈之中。山脈像是一道屏障,又像一座橋梁,它隔開(kāi)了這一端和那一端,同時(shí)又連接了彼此。

泥巴山也是民族和文化的界山。西漢時(shí)期,司馬相如略定西南夷后,漢武帝于天漢四年(前97)置蜀郡西部?jī)啥嘉荆痪雨笈V麽柰庖模痪忧嘁轮鳚h人。兩都尉之界線,便是二郎山、大相嶺。所以,在人文學(xué)者眼中,泥巴山是一條民族分界線,一旦過(guò)了這條線,對(duì)漢族、藏族、彝族來(lái)講,都是到了異域。胡雪在《話說(shuō)岷江》中講:“拐了彎的泥巴山,把彝族與藏族、彝族與漢族的分界問(wèn)題都解決了。泥巴山和大渡河南側(cè)主要生活著彝族,而泥巴山北側(cè)且邛崍山西側(cè)則是藏族居住地,泥巴山北側(cè)、邛崍山東側(cè)則是漢族定居地。無(wú)論是東西兩側(cè),還是南北兩側(cè),雖然交流不斷,但民族之間的分界卻是鮮明的。”不同民族自有其獨(dú)特的文化表征,故而當(dāng)?shù)厥妨嫌涊d:“華夷之風(fēng),實(shí)判于此。”

泥巴山是連接,是分界,是紐帶,也是間隔。千百年來(lái),山脈如橋梁又如屏障,忠誠(chéng)地守護(hù)著這片土地上的江河草木,蕓蕓眾生。

順著雅西高速繼續(xù)前行,一座日夜聆聽(tīng)大渡河濤聲拍岸的小城映入眼簾。石棉,聽(tīng)它的名字,便有穿行泥巴山隧道的錯(cuò)愕感:石頭堅(jiān)硬,棉花柔軟,至堅(jiān)至柔之物,怎可融合為一個(gè)地域名詞?如同陽(yáng)光明媚和細(xì)雨霏霏,就在一座山的左右兩邊同時(shí)顯現(xiàn)。它的矛盾卻是特色,讓人一旦親見(jiàn)親觸,便無(wú)從忘卻。

二

我第一次見(jiàn)到“石棉”這個(gè)詞,它并非以中國(guó)西南部一個(gè)縣城的名稱出現(xiàn),而是在一本關(guān)于趣味英語(yǔ)單詞的小冊(cè)子中。書(shū)里介紹,古希臘和古羅馬人很早就知道用石棉制作餐巾,使用之后也不清洗,直接扔進(jìn)火里,等一會(huì)兒拿出來(lái),餐巾又變得潔白無(wú)瑕。人們還用石棉制成燈芯,這種耐火的燈芯永遠(yuǎn)燃燒不盡,羅馬皇帝興建的雅典娜神殿中的長(zhǎng)明燈,用的便是石棉制作的燈芯。

石棉勾起了我的興趣,放下英語(yǔ)小冊(cè)子,再去翻看中華典籍,發(fā)現(xiàn)東西方對(duì)于石棉的使用歷史同樣都很悠久,西周時(shí)期,西戎火浣布已作為奇珍異物進(jìn)貢給周天子。《列子·湯問(wèn)》載:“周穆王大征西戎,西戎獻(xiàn)錕铻之劍,火浣之布……。火浣之布,浣之必投于火,布則火色,垢則布色,出火而振之,皓然疑乎雪。”在中國(guó)古籍記載中,石棉稱之為“火浣布”,是一種神秘而珍貴的奢侈品,古代貴族常常將其制成衣服炫耀于人。

舊石器時(shí)期至商周、秦漢、唐宋,高山峽谷中的古道上,一直都有人類文明的足跡。而豐富的資源與礦藏,成為當(dāng)?shù)厝藗兎毖苌⑷≈槐M的源泉。漢代西南夷有石棉礦出產(chǎn),《后漢書(shū)·西南夷列傳》曾載:“又其火毣(即火浣布)馴禽封獸之賦,軨積于內(nèi)府。”可見(jiàn)古越嶲一帶的石棉礦早已被人認(rèn)識(shí)。

盡管古代典籍中的火浣布很是神秘,但在西南民間卻是平常之物,當(dāng)?shù)匕傩諏?duì)此“見(jiàn)怪不怪”,甚而也制成防火耐熱的衣服。

據(jù)清代《越嶲廳志》記載,越嶲的豐富出產(chǎn)中,除了金、銀等礦產(chǎn),有一種非金屬礦被稱作石綿(“石棉”的別稱)。1928年初,越嶲人李光明在這里投資開(kāi)辦“光明農(nóng)場(chǎng)”,并召集民工,在大渡河岸邊陡峭的山上開(kāi)挖石棉。后來(lái)因其礦山經(jīng)營(yíng)開(kāi)采不善,將礦山轉(zhuǎn)給了越嶲安順仕紳。1935年,重慶商人張興若組織裕民公司,重慶銀行經(jīng)理潘昌獻(xiàn)以及熊禺卿等也先后進(jìn)行小型開(kāi)采。然而,這處神秘的礦山一直沒(méi)有得到現(xiàn)代工業(yè)量產(chǎn)開(kāi)發(fā),還處于較為原始的開(kāi)采階段。

新中國(guó)成立初期,由于國(guó)家工業(yè)建設(shè)以及出口蘇聯(lián)的亟需,中國(guó)五金礦產(chǎn)公司在全國(guó)大量收購(gòu)石棉,開(kāi)采石棉礦成為當(dāng)時(shí)一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略任務(wù),古郡越嶲、沈黎一帶寂靜的群山頓時(shí)熱鬧起來(lái)了。剛剛告別戰(zhàn)場(chǎng)的數(shù)千名解放軍官兵,先后轉(zhuǎn)業(yè)來(lái)到了越嶲人李光明曾經(jīng)奮斗過(guò)的地方,大渡河與南椏河畔狹小的三角洲,出現(xiàn)了一片片簡(jiǎn)易低矮的茅草屋。這是一座新興縣城的雛形。

1952年5月9日,中央人民政府政務(wù)院文件批復(fù):“西康省雅安專區(qū)漢源縣屬美羅區(qū)與西昌專區(qū)越西縣屬安順區(qū),劃為石棉縣,縣治設(shè)農(nóng)場(chǎng)。”石棉縣正式建立,這是我國(guó)第一個(gè)以非金屬礦命名的縣。

石棉作為地方行政區(qū)劃時(shí)間很短,但這片土地的文化底蘊(yùn)卻很深厚,歷史也很悠久。在先秦時(shí)期,這里就是南方絲綢之路北段的重要通道,以后又是茶馬古道上的重要驛站。諸葛亮“七擒孟獲”的故事就發(fā)生在這一帶。

三

因礦而縣,礦生縣榮。一方面是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)亟需石棉原料的艱巨重任;另一方面是荊棘叢生的陡峭礦山,面臨著種種困難:地質(zhì)資源不清、缺少生產(chǎn)廠房與設(shè)備、工人居住房屋,礦山開(kāi)采與加工、員工日常生活條件十分艱苦。縱是如此,石棉礦場(chǎng)工人仍用最“笨”的辦法,在崇山峻嶺、層巒疊嶂之中,搭起草房,修筑道路,開(kāi)辟工地,用手工揀選、肩挑背扛、馱馬運(yùn)輸?shù)仍甲鳂I(yè)方式進(jìn)行生產(chǎn)。

據(jù)資料記載,在1950年,“西康省越西縣石棉礦務(wù)處”組織當(dāng)?shù)厝罕娚仙酵谌∈蓿名}巴、布匹、糧食等動(dòng)員礦山周圍的老百姓,把存在家中的石棉拿來(lái)交換,當(dāng)年共計(jì)收購(gòu)石棉80.24噸。到了1952年,該礦更名為“西康省國(guó)營(yíng)石棉礦”,生產(chǎn)石棉達(dá)1470噸。

從80余噸到超千噸,石棉量的飛躍背后,是石棉人堅(jiān)強(qiáng)不屈的拼搏精神。他們克服著嚴(yán)酷環(huán)境的種種挑戰(zhàn),不斷刷新既有成績(jī),向祖國(guó)交出一份份漂亮的答卷。1953年,國(guó)家開(kāi)始實(shí)施發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一個(gè)五年計(jì)劃,石棉縣的石棉礦被列為國(guó)家工業(yè)企業(yè)重點(diǎn)工程,成為全國(guó)三大石棉基地之一。

春夏秋冬,年復(fù)一年,沸騰的礦山背后,凝聚著無(wú)數(shù)平凡人的默默努力。1951年到1958年的八年間,石棉礦山出口石棉占全國(guó)石棉出口總量的87.45%,為國(guó)家創(chuàng)造外匯做出了重要貢獻(xiàn)。

在20世紀(jì)80年代初期,已更名為“四川石棉礦”的礦工們,還生活在滿足與幸福之中,當(dāng)人民幣最大面額是被稱為“大團(tuán)結(jié)”的十元紙幣,石棉礦已內(nèi)部發(fā)行了最大面額為百元的“廠幣”,持“廠幣”,在石棉礦的生活區(qū)堪稱“行走無(wú)憂”。一位老礦工自豪地講:“除了沒(méi)有火葬場(chǎng),我們生活區(qū)啥都不缺!”更讓他自豪的,是當(dāng)時(shí)男礦工相親,愛(ài)穿工作服,因?yàn)檫@身礦工工作服,就是最好的資歷,足以讓姑娘動(dòng)心,放心。

縣因礦興,夾在兩山之間的石棉縣城,伴著大渡河的不盡濤聲,入夜的縣城霓虹閃爍,映入水中,漣漪翻卷燈影,碎光追逐波紋。美輪美奐的縣城熱鬧非凡,被人稱為“西南地區(qū)的小香港”。

世間萬(wàn)物,也許有盛便有衰,正如泥巴山的陰陽(yáng)變幻,晴雨交替,誰(shuí)人能夠未卜先知,提前預(yù)測(cè)未來(lái)呢?1985年3月,石棉礦資源開(kāi)始出現(xiàn)枯竭,石棉替代品出現(xiàn),礦場(chǎng)生產(chǎn)陷入困境。此后漫長(zhǎng)的二十余年,礦場(chǎng)人一直尋求突圍與解決之道,無(wú)奈一個(gè)時(shí)代過(guò)去了,曾激起時(shí)代浪花、譜寫(xiě)激越華章的傳奇也會(huì)隨之過(guò)去。在做過(guò)諸多嘗試之后,在困境中掙扎良久,2006年,舉步維艱的四川石棉礦轉(zhuǎn)型改制后融入地方,成為石棉縣屬企業(yè)。

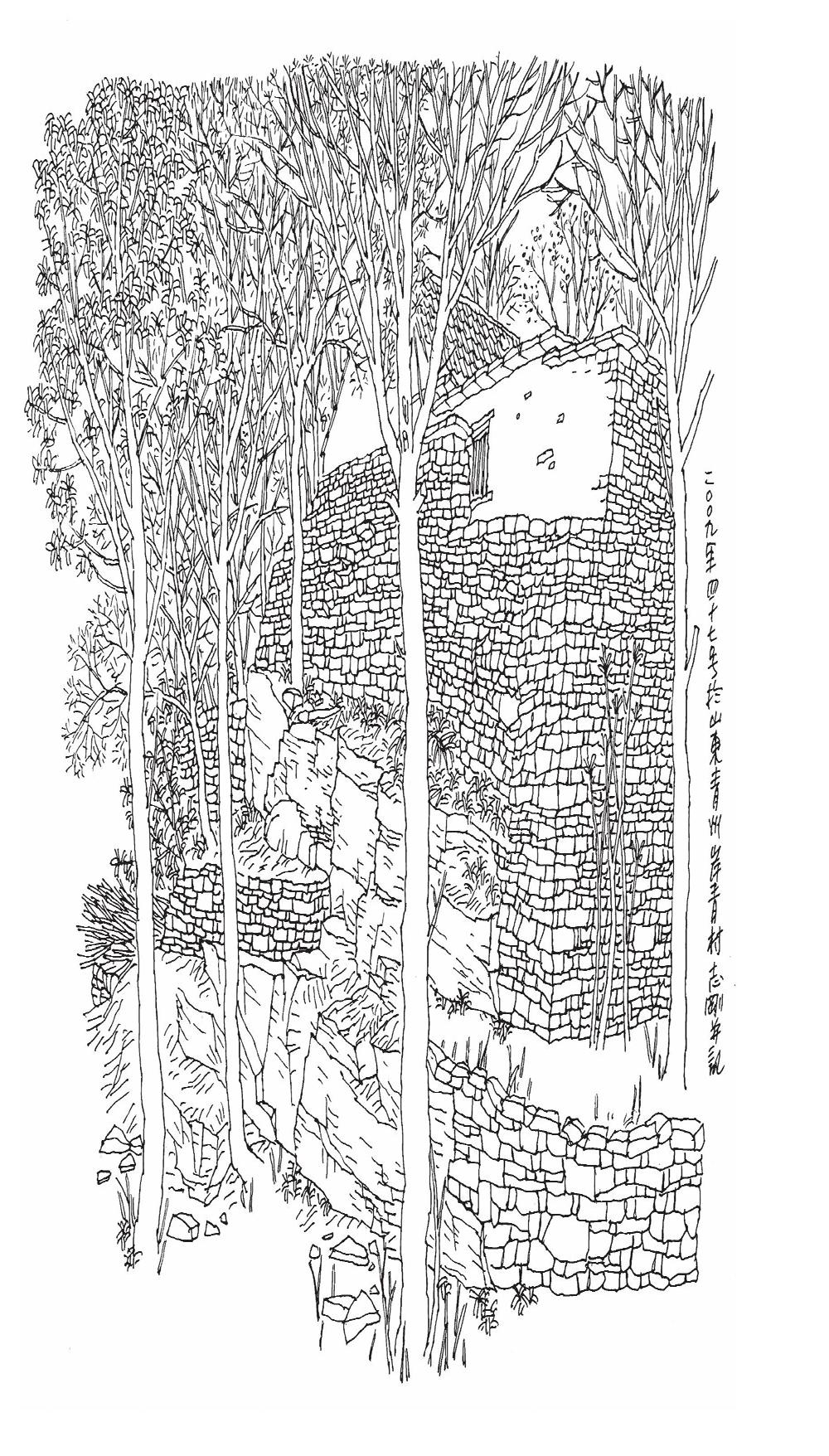

回頭看來(lái),這是發(fā)展過(guò)程中的必然選擇,壯士斷腕,鳳凰涅槃,石棉礦接受了新時(shí)代,與往昔再見(jiàn)。當(dāng)年的采礦與加工盛況不再重現(xiàn),索道廢棄、礦洞關(guān)閉,但棲留在石棉人記憶中的“石棉精神”,卻從未褪色和變更。

四

到底什么是“石棉精神”?我們暫且不提,先來(lái)了解兩場(chǎng)戰(zhàn)役,它們同樣發(fā)生在石棉縣安順場(chǎng)的大渡河畔。

其中一場(chǎng)戰(zhàn)役和太平天國(guó)的石達(dá)開(kāi)有關(guān)。1855年1月和2月,石達(dá)開(kāi)在江西湖口和九江江面上,率軍兩度和曾國(guó)藩交戰(zhàn),文韜武略的老將曾國(guó)藩竟然折于二十四歲的青年將軍石達(dá)開(kāi)之手,氣得跳河自盡未果。天縱英豪石達(dá)開(kāi)十六歲受訪出山,十九歲統(tǒng)帥千軍萬(wàn)馬,二十歲受封為王,翼王神勇一時(shí)街巷眾議,人人皆知。

1856年,太平天國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生了一次公開(kāi)分裂,史稱“天京事變”。次年五月,石達(dá)開(kāi)心灰意冷,深知無(wú)論如何也得不到洪秀全的信任,功高反遭嫌忌,便領(lǐng)著他的十萬(wàn)精兵離開(kāi)天京。此后他轉(zhuǎn)戰(zhàn)贛、浙、閩、桂等地,足跡遍布大半個(gè)中國(guó),勝少敗多。

石達(dá)開(kāi)駐軍廣西時(shí),率領(lǐng)部屬游覽白龍洞,曾題詩(shī)一首:挺身登峻嶺,舉目照遙空。毀佛崇天帝,移民復(fù)古風(fēng)。臨軍稱將勇,玩洞羨詩(shī)雄。劍氣沖星斗,文光射日虹。

文為心聲,此時(shí)的石達(dá)開(kāi),雖在中國(guó)大地上輾轉(zhuǎn)沉浮,但心中還有一番壯志豪情。

1862年,石達(dá)開(kāi)由湖北入四川,兵指西南地區(qū)。此時(shí),清軍集結(jié)了二十余萬(wàn)兵力去阻擊石達(dá)開(kāi),入川后的翼王,情緒也發(fā)生了微妙變化。據(jù)四川古藺縣志介紹,當(dāng)時(shí)石達(dá)開(kāi)在古藺桂花場(chǎng)耽留數(shù)月,曾寫(xiě)下這樣的詩(shī)句:戡亂無(wú)窮第一窮,英雄做事總成空。久攻上垣旗幟白,百戰(zhàn)中原血?jiǎng)t。眼見(jiàn)魚(yú)深頭盔血,手?jǐn)y降表謝殘從。興亡必意觀天色,一局棋盤(pán)半局空。

這首詩(shī),結(jié)合其后石達(dá)開(kāi)的命運(yùn)來(lái)看,似乎早已埋下了不祥的注腳。一位長(zhǎng)期浴血奮戰(zhàn)的將軍,當(dāng)他有了“手?jǐn)y降表謝殘從”的意圖,宛若在激昂的旋律中,注入了一個(gè)銳聲下墜的音符,令人心頭一緊,又似魚(yú)刺噎喉。

殘酷的命運(yùn)加快了驅(qū)趕的腳步,石達(dá)開(kāi)的生命倒數(shù)時(shí)赫然開(kāi)啟,分秒無(wú)情疾走,當(dāng)事人的他卻茫然不知。1863年初,石達(dá)開(kāi)的部隊(duì)與清軍展開(kāi)了一場(chǎng)激戰(zhàn),損兵折將,元?dú)獯髠K坏貌宦暑I(lǐng)疲憊之師退到云南,后來(lái)一路輾轉(zhuǎn),又再次入川,來(lái)到石棉縣安順場(chǎng)。

安順場(chǎng)位于大渡河下游,兩岸巍峨高山,一河怒水擊岸,要想逃出生天,必須渡過(guò)此河。

1863年5月21日,石達(dá)開(kāi)挑選五千精銳,集結(jié)船筏渡河,卻因浪高水急,船淹筏毀,五千將士無(wú)一生還。

接下來(lái)十來(lái)天,石達(dá)開(kāi)率殘軍冒死向東突圍,仍被滔滔洪水阻攔腳步。

此時(shí)的太平軍只余六千人。石達(dá)開(kāi)也許是倦了,也許受大渡河的幾番阻隔,默認(rèn)了這是“天啟靈諭”。他卸下了驕傲也折毀了信念,竟將希望寄托在敵人身上,幻想“舍自身保三軍”,以自己的生死換六千兄弟的性命。他前往清營(yíng)談判,自行遣散四千人后,剩下兩千人誓死追隨翼王,于是被一同押往成都。

押解途中,清軍很快背信棄義,將兩千將士悉數(shù)殺害,尸體順河漂流,翼王大旗倒在大渡河畔,青碧河水染得血紅一片。不知當(dāng)年石達(dá)開(kāi)得知自己最后的軟弱,竟換來(lái)弟兄們身首異處,他該承受怎樣的錐心之痛。而石達(dá)開(kāi)被押解成都不久,便被下令凌遲處死。在行刑時(shí),一同受刑的下屬不勝痛楚而慘呼,石達(dá)開(kāi)慨然道:“何遂不能忍此須臾?當(dāng)念我輩得彼,亦正如此可耳。”

生當(dāng)豪杰,死亦鬼雄。只是在受凌遲刑罰的漫長(zhǎng)折磨時(shí),石達(dá)開(kāi)的記憶,會(huì)不會(huì)再次回到大渡河。清軍壓境,他曾令夫人懷抱幼子投河,令將士淚流滿面;為顧全將士生死,他竟與虎謀皮,求清軍放過(guò)屬下性命。他的無(wú)情和多情,都被大渡河深深看在眼里,是非功過(guò),皆留后世評(píng)說(shuō)。

五

一代梟雄,折戟沉沙于安順場(chǎng)。從此,這個(gè)地方蒙上了一層悲劇色彩,風(fēng)蕭蕭雨瑟瑟,河畔似乎還在依稀怒吼,泣血嘶喊。日月悠悠,歲華更迭,時(shí)間走到了1935年5月,大渡河畔第二場(chǎng)著名戰(zhàn)役,即將在此打響。

大渡河是岷江最大的支流,兩岸地勢(shì)險(xiǎn)峻,河中險(xiǎn)灘密布,自古有“天險(xiǎn)”之稱,安順場(chǎng)是大渡河上的重要渡口,歷來(lái)為兵家必爭(zhēng)之地。1935年的大渡河,成為紅軍和國(guó)民黨軍隊(duì)目光炯炯的聚焦點(diǎn)。

1935年5月24日晚,紅軍先遣隊(duì)成功搶占大渡河南岸的安順場(chǎng)渡口,奪得翹首木船一只。5月25日清晨,嘹亮的軍號(hào)吹響,17名紅軍勇士分兩批次從安順場(chǎng)渡口出發(fā),駕著木船強(qiáng)渡。

對(duì)岸國(guó)民黨反動(dòng)派的子彈,像密雨一般飛來(lái),風(fēng)高浪急中的小木船,迎著“彈墻”前進(jìn)。水急,天暗,炮火連天,在南岸紅軍猛烈火力的掩護(hù)下,勇士們趁機(jī)登岸,占領(lǐng)陣地。當(dāng)?shù)?7名船工“人歇船不歇”,連續(xù)擺渡7天7夜,將數(shù)千名紅軍順利送渡了天險(xiǎn)大渡河。

當(dāng)初蔣介石得知紅軍來(lái)到安順場(chǎng)時(shí),自認(rèn)為勝券在握,“讓朱毛做第二個(gè)石達(dá)開(kāi)”。強(qiáng)渡大渡河關(guān)系著十萬(wàn)紅軍的生命,紅軍主力渡過(guò)天險(xiǎn),打開(kāi)一個(gè)缺口,沖出了蔣介石的重重包圍,在看似不可能的情況下,絕境逢生。

安順場(chǎng)從此被稱為“翼王悲劇地,紅軍勝利場(chǎng)”。中央紅軍同七十多年前的太平軍相比,形勢(shì)更加嚴(yán)峻。紅軍到達(dá)這里的時(shí)間比太平軍晚半個(gè)月,當(dāng)時(shí)已是洪水期,搶渡十分困難。從安順場(chǎng)的上游瀘定橋至下游渡口數(shù)百公里,國(guó)民黨軍沿河陳兵、布防嚴(yán)密,并提前將所有船只、糧食和其他一切可利用的物資器材統(tǒng)統(tǒng)搜走。

一代梟雄石達(dá)開(kāi),為何會(huì)折戟安順場(chǎng),而紅軍卻能在困難重重的情況下,擰轉(zhuǎn)逆勢(shì)?也許,面對(duì)奔騰的大渡河,倘若不拿出勇毅頑強(qiáng)、視死如歸的精神,是根本無(wú)法戰(zhàn)勝和征服的。氣勢(shì)之強(qiáng),氣場(chǎng)之盛,氣度之容,氣象之新,人心戰(zhàn)勝了環(huán)境,才讓天險(xiǎn)變通途。

細(xì)聽(tīng)當(dāng)初犧牲于河畔的英烈絮語(yǔ),隔著時(shí)空凝望葬身水底的白骨,我們能從這兩場(chǎng)戰(zhàn)役截然相反的走向,稍稍捋出“石棉精神”的一個(gè)小小的線頭。只要信念是正確的,即使遇到堅(jiān)石硬礁,不在強(qiáng)敵打擊下軟弱后退,永不幻想敵人心慈手軟,付出生命的代價(jià)也在所不惜,這才是死地逢生的唯一途徑。

許多年后,帥仕高還對(duì)自己的孫子說(shuō),當(dāng)初他看到紅軍隊(duì)伍中夾雜有又瘦又小的少年,他想那么瘦小的孩子都在為窮苦人打仗奮斗,咱為啥不該幫幫他們過(guò)河?

安順場(chǎng)的船工,他們以樸實(shí)的價(jià)值觀,一瞬之間,樹(shù)立了比石頭還鐵硬的信念,比春水還柔軟的深情。

六

1988年3月,一個(gè)年僅十五歲的少年,將生命定格在石棉縣海子山。少年名叫賴寧,在20世紀(jì)80年代末90年代初中小學(xué)校園的走廊墻壁,學(xué)生們抬頭就能看到畫(huà)像上賴寧年少稚嫩的模樣:他長(zhǎng)著一雙深邃的眼睛,臉上是略帶嚴(yán)肅而悲憫的神情。

3月13日下午,石棉海子山因電線短路發(fā)生山林火災(zāi),火借風(fēng)勢(shì),剎那間一片火海。大片森林、衛(wèi)星電視轉(zhuǎn)播臺(tái)和石油公司油庫(kù),都面臨著巨大威脅。賴寧和媽媽說(shuō)了聲:“我下樓走一走。”他到樓下看見(jiàn)了沖天火焰,來(lái)不及返回家和媽媽說(shuō)一聲,便飛快地奔向火場(chǎng)。火焰高達(dá)二三十米,賴寧揮動(dòng)松枝,奮力滅火。天色已晚,現(xiàn)場(chǎng)指揮救火的縣領(lǐng)導(dǎo),命令汽車將參與救火的學(xué)生強(qiáng)行送下山。別的同學(xué)被送走了,賴寧卻偷偷溜回去繼續(xù)撲火。大火撲滅,人們?cè)诤W由侥掀掳l(fā)現(xiàn)了賴寧的遺體,他左手撐著地,右腿還保持向上攀登的姿勢(shì)。

小英雄賴寧的名字,迅速傳遍全國(guó),同時(shí)也讓很多人聽(tīng)聞了“石棉”的名字。翻查書(shū)籍,“石棉”條目下赫赫寫(xiě)著:石棉具有高度耐火性、電絕緣性和絕熱性,是重要的防火、絕緣和保溫材料。當(dāng)年有不解之人問(wèn)道:石棉既然防火,石棉縣又盛產(chǎn)石棉,怎么還會(huì)引發(fā)這么大的火災(zāi),讓賴寧白白犧牲?

問(wèn)題雖讓人疑惑,甚至哭笑不得,卻也讓人感到其中包含著某種矛盾深切的意涵。順著藤蔓繼續(xù)梳理,“石棉”的相異性與相融性所造就的沖突感,與地域息息相關(guān),和歷史久久相連。

石棉處于雅安、涼山、甘孜三市州交匯地帶,是內(nèi)地通往云南、西藏兩省區(qū)的重要通道,素有“民族走廊”的美譽(yù)。石棉縣域內(nèi)的南椏河流域,流傳著古老而神秘的畢摩文化,每年農(nóng)歷六月下旬的“火把節(jié)”,都見(jiàn)證著彝族追求光明的歷程;松林河流域蟹螺堡子的爾蘇藏族、木雅藏族文化獨(dú)特而神秘,被外界專家、學(xué)者稱作我國(guó)西部民族文化走廊的“活化石”,其中爾蘇藏族使用的圖象文字,比納西東巴文還早。石棉是“交通要道”,又是“民族文化走廊”,猶如多聲部的匯集,高低起伏而悠悠回蕩,交織成一曲壯麗篇章。

石棉盛產(chǎn)一種名為“黃果柑”的水果,它具有“花果同樹(shù)”的特性。別的果樹(shù),都是花落結(jié)果,而黃果柑,枝上卻開(kāi)著白的花,墜著黃的果,猶如“前世”和“今生”在同一個(gè)空間與時(shí)間相見(jiàn),所有的矛盾到了最后,都以相融相洽的方式,共生同存。

這莫不是“石棉精神”的來(lái)處?在時(shí)光的變幻和流轉(zhuǎn)之中,刀鋒劍刃的寒光,與為民無(wú)畏生死的豪情相織;所有的犧牲和付出都不是炫耀蠻勇,而是源自內(nèi)心深處更加深刻的信念。無(wú)論煙火人間,還是重要的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn),石棉始終以融合與寬納的非凡氣度,默默書(shū)寫(xiě)和塑造著屬于自己的英雄傳奇。

后來(lái)因種種原因,賴寧的事跡從教科書(shū)中撤下來(lái),照片從學(xué)校墻面取下來(lái),《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》明確規(guī)定,學(xué)校不得組織學(xué)生參加搶險(xiǎn)活動(dòng),過(guò)度宣揚(yáng)和鼓勵(lì)未成年人見(jiàn)義勇為被認(rèn)為與保護(hù)未成年人的原則不相符。但賴寧當(dāng)之無(wú)愧是英雄,他見(jiàn)義勇為的高尚品德,具有普適性的永恒的價(jià)值追求,所傳達(dá)的精神,具有其存在和弘揚(yáng)的巨大價(jià)值。賴寧救火,不是出于勇蠻和沖動(dòng),正是發(fā)自肺腑的千般柔情萬(wàn)種深愛(ài)——他愛(ài)著故鄉(xiāng)石棉,愛(ài)著這片熱土上的一草一木,即使前方有沖天火焰,在那一刻,他的愛(ài)超過(guò)了對(duì)生死的計(jì)較,割舍自我的利益,也執(zhí)意選擇了勇往直前。

國(guó)家沒(méi)有遺忘賴寧。2009年,賴寧被評(píng)為一百位新中國(guó)成立以來(lái)感動(dòng)中國(guó)人物之一。2019年,他又被評(píng)選為“最美奮斗者”。

到了21世紀(jì),或許很多孩子沒(méi)有聽(tīng)過(guò)“石棉的賴寧”,也并不知曉賴寧當(dāng)初救火犧牲的故事。但倘若他們有機(jī)會(huì)走進(jìn)石棉,了解石棉建縣的前世今生,礦場(chǎng)員工篳路藍(lán)縷的奮斗歷程,再將路走遠(yuǎn)一點(diǎn),聆聽(tīng)大渡河急促的腳步聲,那里面含著太平軍尸橫河畔的凄愴,含著紅軍無(wú)畏炮火前進(jìn)的悲壯,就會(huì)感知多少熱血沸騰,多少英魂不朽。

從這些勇敢頑強(qiáng)、慷慨悲歌、歷經(jīng)歲月更迭而從不褪色的故事里,我們終能找到一脈英雄精神的傳承。生活在今天的孩子們,也許會(huì)因此而讀懂石棉這座城,讀懂它的過(guò)去和現(xiàn)在,它的鐵骨和柔情,它的差異與包容,它的尖銳與厚重。它為什么如同石頭般堅(jiān)硬?因?yàn)橹挥袕?qiáng)大的信念,才能將困難一一洞穿;它為什么像棉花般柔軟?因?yàn)閷?duì)這片土地愛(ài)得深沉,才會(huì)殞身不顧,留下石棉長(zhǎng)久的回音。