淺談從“造物”到“成事”

摘要:在“設計”這個詞語出現之前,人們為了適應自然的法則而生存,有意識地進行了對簡單工具的創造,形成了最早的有意識“造物”,在滿足了生存需求之后,人類逐漸走向尋找精神需求的道路。隨著科技和時代的發展,人類改變自然的能力日趨增強,人們開始主觀地革新自然,打開人為世界的大門。接著,“設計”這個詞就誕生了。“設計”一開始并不是稱之為“設計”,它的產生以及發展就像是人類進化一樣,是隨著人類社會的逐漸發展和演變,在不一樣的范疇中有著各種差異性。設計也是由低層次向更高層次發展,一切設計的產生最初的原因都是當時社會背景下的生產條件已經滿足不了人們的需求,此時產生了“造物”階段的單純設計,人們滿足了物質需求的同時就會追求更高層次的精神追求,此時現代設計的核心逐漸由設計“物”向設計“事”的轉變。

關鍵詞:設計 “造物” “成事” 轉變

從字面上來理解設計“物”,顧名思義就是“造物”,設計不僅是一種技術,而且是一種文化。設計是創造的行為,是建立一個更合理的生存(使用)模式。設計“物”是對某個物體進行有目的的改造和再創造,但是如果設計被局限于對一個客觀物體的設計的話,就被這個客觀對象固有的狀態和客觀概念束縛了設計師的想象力和創造力。因此,設計應該被視為一種方法論,應該被提升到“造物”的視角來理解。對“事”我們可以簡單地理解為“謀事”這個詞,“物”的形狀被限定,外部因素“物體”的約束的總和。“事”就是這樣一個起著聯系作用的系統,而不再是傳統單一的對象物體。現代設計應該朝著更高的層次和意義上去拓展,而不只是對客觀“物”的設計,應該包含更多對“事”這一方面的探究。

不論是何種設計,造物的最終目標就是為了成事。就拿中國傳統的造物思想來說,它在傳統造物中的體現是多維度的,往往內容重于形式,多為倫理意識的再現。通過器物來呈現意象合一的時空觀,賦予“物”神秘色彩來實現統治階級的意志。而在現代設計中,傳統造物文化體現出了更多的包容性、開放性和自我更新的思考和特征,傳統造物的神秘色彩也逐漸消減,取而代之的是對人、物和自然的關注。因此,設計者需要多考慮設計的最終目的是什么,而不要僅僅局限于某物之中。設計必須與理論和實踐相結合,融入更多高層次、深入的設計,將用戶作為設計中心,即以人為本,設計的核心體驗和使用過程能決定體驗者是否對產品會有長期依賴性,體驗感隨著時間的變化也會發生變化。“造物”只是單純生產一件產品,而“成事”是指設計出的體驗或者產品對人、環境甚至社會有很深遠的影響。

一、探索對設計“物”的理解

哲學上對物的解釋為,不依賴于人的主觀意識而又能為人的意識所反映的客觀存在,是相對于意識而言的。物質和意識的關系就好比具體與抽象的關系。由此可知,對物質概念的理解要點如下:(1)物質是不依賴人的意識的客觀實在;(2)物質是哲學范疇客觀現實的跡象,客觀現實是物質的唯一特性;(3)物質能為人的意識所反映。列寧依據馬克思、恩格斯對物質范疇的分析,給物質下了完整而標準的定義:“物質是標志客觀實在的哲學范疇,這種客觀實在是人通過感覺感知的,它不依賴于我們的感覺而存在,為我們的感覺所復寫、攝影、反映。”

就“造物”來說,設計者無法改變其中的“事”,只能發揮自己的主觀能動性,最大限度地利用資源結合自身的創造性進行合理創造。人設計并創造了“人造世界”,并在“人造世界”里體驗每一“物”。例如,春秋末年的理論文獻《考工記》里提出“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良”的理論,為后世造物制定了一個標準。其中天時地氣,在平面設計中的意義就是指設計是有特定的時空性和地域性的,為特定的人所理解和使用。因此,在平面設計趨于雷同的大環境下,如何才能杜絕千篇一律,只能從設計師本人的地域環境中汲取靈感,設計作品保持各自的地域文化也成為平面設計師的責任。而各自的地域文化是歷代祖先給后世創造的“人造世界”,我們無論如何也不可能脫離文化的大環境,設計師可以創造這“人造世界”里的每一“物”。

從表面上看,設計是在創造“物”,事實上,設計是在敘事、抒情、講理,是在設計“事”。

二、設計中“物”到“事”的轉變

就設計層面而言,設計其實是把物體賦予“人”所有的生命、意識與情感,設計是對這些不是感覺上存在的東西所進行的改造和再造。例如,在書籍設計中,書籍是以材料為根本,以印制技術為連接而實現的。無論內容和設計多么好的書,都要通過材料和印刷的輔助才能成為一本優秀的物化形態書籍。比如說,筆者要做一本高檔的畫冊,筆者必然會選擇最好的特種紙和高端的印刷工藝;如果要設計一本關于植物的書籍,封面可以選擇紙張紋理粗糙,摸起來會有野生葉子根莖感的紙等等。這些都是基于“人”的意識和感官,都是以“人”為本的。設計的中心是“人”、是“事”,一切產品設計問題其實我們都是圍繞著人的需要進行拓展的。要以人為本,明確什么樣的需求會產生一種設計的東西。方案在構思的過程中本來就充滿著創造性,根據一定的社會因素和文化因素,結合自身的設計技術,來對特定的東西進行理性的創造。設計者必須打破從設計“物”到設計“事”道路上的種種限制,不是讓成事路上的阻礙去牽制我們應該怎么做,而應該在為從“物”到“事”的轉變上主動創造機會,適時做出變動,讓設計事半功倍。

隨著電子信息技術的日益發達,對出版行業來說亦好亦壞,好就好在書籍與讀者的互動形式不只是靠著紙媒去傳達作者的思路和感受,更多新媒體的興起開辟了“書面表達”的新道路;“壞”則體現在紙質書籍的未來存亡和發展問題,紙質書籍作為人類千百年來傳承和發展的歷史瑰寶,在這一時代被突如其來的現代科技打得措手不及,雖然紙質書籍暫時還不會被完全替代,但是隨著傳媒時代的發展,電子書籍是大趨勢,除了出版行業,平面設計行業亦是如此。因此,紙質書籍的未來生存趨勢亦是未知的。無論是紙質媒體還是數字媒體都有一個共同的傳播途徑,也就是與觀者的互動性,怎樣才能在紙媒上做出有趣的互動性是值得出版行業設計者思考的事情。市場上也有很多出色的作品比如立體書的出現,打破了書籍二維平面的狀態;朱贏椿老師的《蟲子書》——一部來自蟲子們的作品讓人耳目一新;《肥肉》一書同樣也是來自朱贏椿老師,大膽地運用肥肉這個載體,直接把書本視作一整塊肥肉的設計。這些作品都說明了現代設計單純“造物”已經不適合社會的發展和生存法則了,想抓住現代人挑剔的“胃口”,設計師就必須主觀創造出一個“烏托邦”給觀者,也就成了“謀事”。

筆者設計過一本“The book of mirror”——《鏡之書》(見圖1),同樣是以朱贏椿老師負責編輯的《語錄杜尚》作為基礎原型,我們做這本書的目的就是想讓讀者在這本書中找到一份寧靜,在讀書的時候拋棄生活中的消極與煩躁。鏡子是一個很安靜的東西,當我們回到自己的小世界時,希望得到遠離世俗的寧靜,當我們靜靜地看這本書的時候,仿佛走進了鏡子的世界。

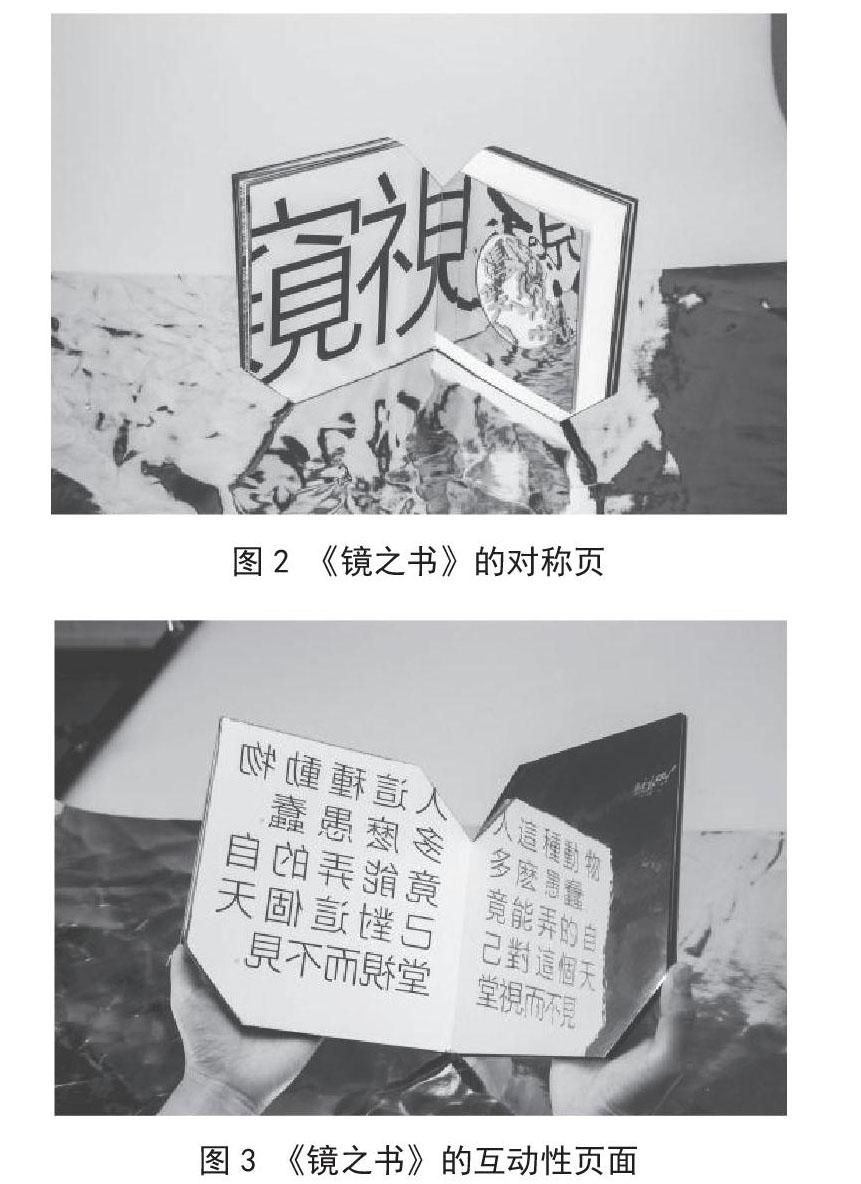

書的封面用了一整張亞克力鏡子,并運用激光切割做出封面圖案,最初的設計圖是只在封面寫上“WHO AM I?”這句話,帶著這個疑問走進書里文字的所思所想,讓迷茫的自己找到生活的方向和突破口。書里運用了很多對稱頁(見圖2),運用鏡面對稱效果,讀者只能通過鏡子的反射才能看到正面的內文;封底可以看見“!”的符號(見圖1),就是筆者似乎要告訴讀者一些什么話,引人深思。除了這些還有一些可互動的內頁(見圖3),字體都是可以隨意移動的。

綜上,筆者也是想通過對書籍的再設計去引導讀者走進筆者所造的“事”里,從而達到筆者設計此書的目的。

三、結語

從“造物”到“成事”已經成為現代設計的核心趨勢,人們不再是對客觀物體單純依賴,開始對造“事”和說“事”的問題進行思索。當今流行的無原則設計已經嚴重影響到了人的生活和生存問題,我們如何脫離單一“物”的范疇,設計師對“事”的設計方面應該采取更嚴謹的態度。思考如何設計可以從情感出發,從人文思想出發,結合身邊的種種“物”。

參考文獻:

[1]聞人軍.考工記譯著[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[2]王受之.世界現代設計史[M].北京:中國青年出版社,2009.

[3]雅克·德比奇.西方藝術史[M].海口:海南出版社,2014.

[4]柳冠中.走中國當代工業設計之路[J].裝飾,2005(01):6-9.

(作者簡介:潘龍逸,女,碩士研究生在讀,廣西藝術學院,研究方向:出版傳媒藝術設計)

(責任編輯 劉月嬌)