袁運生壁畫作品人物造型分析

邱婧

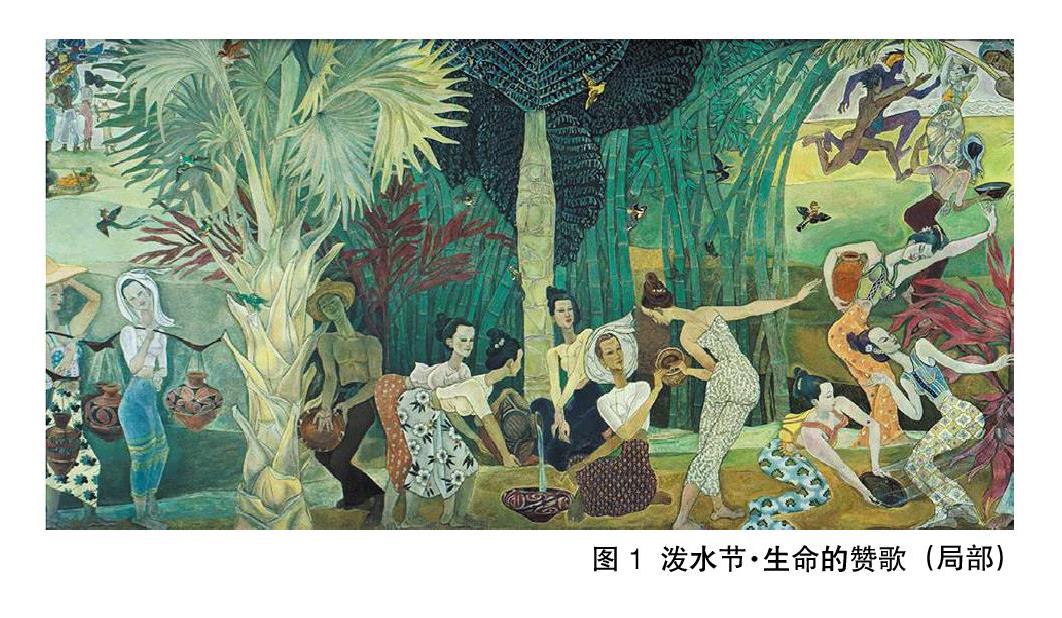

摘 要:袁運生的造型觀念受到了中西藝術各方的影響,兼具中國傳統審美及西方審美趣味, 其壁畫作品結合了西方繪畫技法與中國傳統繪畫的用線技法,構圖飽滿,人物傳神,造型曲線優美,用筆巧妙,色彩濃麗卻不艷俗,極具形式美感,體現了畫家深厚的藝術功底和對生活敏銳的洞察力。他的壁畫作品個人風格強烈,融入了他的主觀情感與個人生活體驗。以袁運生的壁畫作品《潑水節·生命的贊歌》為例,從人物動態設計、人物身體特征的藝術化處理及人物位置安排三個方面探討袁運生壁畫作品的人物造型特點。

關鍵詞:袁運生;壁畫;人物造型;《潑水節·生命的贊歌》

一、袁運生壁畫作品中的人物動態設計

(一)單個人物的動勢

仔細觀察袁運生壁畫作品中的人物可以發現,他所繪畫的人物沒有一個是處于靜態的,畫中人物的身體多為扭轉的姿勢。如圖1右下方的藍衫女子,從動作本身來看,這位女子單腳半蹲著,撅臀,左腳腳掌上抬,上半身向左扭轉,扭頭回望并進一步向左扭轉,其伸出的左臂使整幅畫面的動態感加強,而指向畫面右上方的手指則預示著動態結束。這位女子身體的各部分處于一個向左扭轉的具有極強動感的狀態。

事實上,畫面中人物具有極強動感的原因,不僅在于畫家對人物動作的高超設計,還在于畫家對人物動作的主觀處理。這種充滿動勢的動作姿態并不是單純地依靠寫生手法來還原人物的動作就可以達到的,還需要畫家有著較高的藝術加工水平。如圖1所示,遞水罐女子的左手小臂發生了翻轉,左肩向下壓低,右臂則向右延伸,與左手的指向相反,全身的重心落在了左腳上。畫面中這個人物身體的每個部分都處于一個超常規角度扭轉的狀態,動態感極強,體現了畫家的巧思。從以上分析可以看出,袁運生的繪畫理念受畢加索的立體主義的影響很大。如圖1這位正要潑水的女子,如果遮住右臂,其展現的就是正側面,然而畫家讓其右臂產生了正面扭轉,使得該人物的造型具有了立體主義的特征。

(二)人物組合的互動關系

袁運生壁畫作品中的人物不僅極富動感,而且人物與人物之間的互動關系也表現得非常強烈。如圖1所示,坐地女子的前腳跟離地,欲起身,臀部墊在后腳背上又使身體的力量保持平衡。其手臂的動作不太常規,甚至可以說是有點“奇怪”,因為在正常情況下,人們都會用靠近旁邊人的手來接住物品,但畫中的這位女子并沒有這樣做。這位女子的左右手交叉在胸前,左手的指尖指向正在接水的容器,右手則用來接住旁人遞來的空罐,使觀者能夠在腦海中替她解開雙手完成“接”和“遞”的動作。再看畫面右側站立并準備遞空罐的女子,她的雙腳在畫面的右方,雙腳前后分開站立,臀部發生扭轉,身體則向左扭動,上身側彎,左臂在身前折彎,與坐地女子手臂的折彎角度不同,給人一種空罐站立在女子手上的感覺。同時,其頭部回望坐地女子的動作又加強了二人之間的互動關系,右手指向畫面的右方,與畫面的整體趨勢相呼應,即往右的方向。這里的敘事方式與《韓熙載夜宴圖》有相似之處。在《韓熙載夜宴圖》第一部分的畫面中,人物的視線都朝向左方,以觀看女子的奏樂表演,這樣的敘事方式是為了配合古人從右往左觀看畫卷的習慣。

二、袁運生壁畫作品中的人物身體特征的藝術化處理

首先,在袁運生的壁畫作品中,人物的頭部都會根據身體的動勢進行相應的拉長處理。如前文提到的回望女子(圖1),畫家就對女子的頭部進行了水平拉伸。他的作品中人物的脖頸都非常細長,和手腕一般粗細,整個身體看起來較為柔軟輕盈,或許吸收了莫迪里阿尼作品的人物造型特征。莫迪里阿尼畫中人物的脖頸也較長,生動、柔美又極具個性。經過拉長處理的人物脖頸配以傣族的民族人物形象和服飾特征,給人一種動感而又清新之意。另外,袁運生壁畫作品中男性人物的腰相對較粗,以突出其肋骨的形狀,體現出不同于女性人物的強壯健美。不僅如此,畫家還著重刻畫了男性人物的肌肉,讓其夸張的動作形態更具力量感,這也是他畫中人物形象更加生動、動作感更強烈的原因。

其次,袁運生對畫中人物的發型處理也極具特色。他的壁畫作品中人物的發型不僅表現出了民族特色,還極具動感。例如畫面中被水潑的男子,其頭發的形狀類似火焰,與旁邊吹笛男子頭發的形狀完全不同。吹笛男子頭發的形狀簡潔,給人以安靜之感;而被水潑男子的頭發則呈揚起狀態,似乎是為了躲避水而突然扭頭產生的動態使他的頭發飛揚起來。女子的發型有盤發、垂發、戴帽、戴頭巾四種。盤發發型靈動自然,其形狀可根據人物的動作而改變,即使是長發也給人以輕盈之感。

再次,畫中人物的手和腳也都被注入了活力,充滿力量。對人物手指的刻畫充分體現出畫家對生活的細致觀察。如擊鼓男子的手指,有力且具有動感,所指方向各不相同,每一個指節都像是在跳動,似乎可以讓觀者感受到手指所彈出的節奏。那是一種輕快的節奏、自由的節奏、樸素自然的節奏。另外,畫中的人物都處于赤腳的狀態,且腳趾較為修長,與人物細長的脖子以及整體的造型特征相呼應,使得整幅畫面充滿一種原始野性的氣息。但值得注意的是,雖然畫中人物的腳趾被進行了夸張化的拉長處理,但是觀者仍能清晰地看到人物的腳趾關節。袁運生對人物腳趾的表現使其具有了一種“抓地感”,這也是畫中人物看起來既輕盈自在又能保持平衡狀態的原因。

最后,袁運生對畫中人物面部的刻畫也非常具有特色。畫中所有人物的眼型均為細長型,具有中國古代人物肖像的特征,即眼頭低、眼尾上揚,充分展現出笑意。另外,畫中人物的眉毛有弧度,使人物的面部表情更加生動形象,為整體畫面渲染了喜悅的節日氣氛。整體上,畫家對人物面部的刻畫與楊子華作品中人物造型的特征較為相似,即畫中人物都是鵝蛋臉型,額頭較長。不同的是,袁運生畫中人物的額頭更加飽滿圓潤,下巴較尖,將方圓結合得恰到好處,同時嘴唇圓厚,小巧淳樸,洋溢著笑意。

三、袁運生壁畫作品中的人物位置安排

畫面中人物的位置安排體現了畫家的藝術思考,而對于觀者來說其更像是一場視覺游戲。袁運生壁畫作品中的人物大多都是近大遠小,但實際上畫家已經根據環境對人物的位置進行了精心布置,并配合植物的位置來完成了對故事的敘述。如在舞蹈場景中,畫家就將畫面設計成了近、中、遠三層空間,分別是最近處的“3”字型人物排列、中景“c”形隊列以及遠景龍舟的場面。畫面中有大量的彎道場景,如彎道前面的一排人物,看似是沿水平方向站成一排,實則被畫家設計成了類似“3”字型的彎曲路線,是對水平方向畫面的拉伸,這是第一層空間中的近景。這一層空間占畫幅的二分之一,比重最大。這種設計能夠使觀者最先注意到隊伍最末處的人物,之后再逐步順著畫家引導的方向觀看壁畫,直到看到帶頭的舞者,而帶頭舞者又用一個回望動作將觀者的目光引向第二層空間的男女人物身上,這便是畫家設計人物位置的巧妙之處。

第二層空間的畫面所占比重其次。畫面中部的男女組合旁是一隊由遠及近的舞蹈人物,縱深感強烈。與上一組相比,這組人物之間的距離差明顯變大,畫面由水平拉伸變為縱向拉伸。畫家按照“c”形路線對人物的朝向進行了設計。同樣,帶頭人物將目光投向了男女組合,并為畫面中間作為主舞的男女組合留出了位置。畫面的信息豐富,極具空間感和動感。畫家對人物目光的安排除了具有敘述故事的作用外,還使制造了畫面聚焦點,即畫面中的重點人物。

第三層空間的畫面所占比重最小。在這層空間中,畫家在遠處設計了“一”字型的泛龍舟場景,使其與前面的彎道路線相平衡。這是壁畫中的舞蹈部分,也是整幅壁畫中人物最多的部分。畫面中的人物不僅各具特色,而且動作形態和造型特征也都各不相同。畫家對人物位置的巧妙設計,使得畫面層次豐富而又有章法,展現了動感而又優美的舞蹈場面。

《潑水節·生命的贊歌》這幅壁畫是袁運生代表作品之一,蘊含了較高的藝術價值和文化價值,突破了當時時代的審美意識,在爭議之中能夠得到保留是非常不易的。袁運生渴望進行自由創作,強烈的民族意識是他能夠站在世界的高度進行創作的原因,他的繪畫作品具有前瞻性,甚至有些特立獨行。他關注人的精神世界,沒有把藝術看成是為市場服務的工具,而是始終守護著藝術的高貴和純粹性。正是因為袁運生的創作既不受市場的誘惑,也不受傳統文化的拘囿,他才能完成對藝術的自我建構。袁運生的壁畫除了人物造型較為夸張外,還體現出了質樸性和民族性,表達了畫家的細膩情感,充分顯示出了藝術家成熟的心理和繪畫技巧。此外,袁運生的壁畫作品還體現了他對抽象思維和形象思維的成功運用。

袁運生的壁畫作品兼具中國傳統審美和西方審美趣味,既有昂揚的節奏、充沛的激情、夸張的造型等西方浪漫主義繪畫的特征,又有行云流水、傳神寫照、滿壁風動等東方傳統繪畫以線造型的氣韻。他的壁畫作品之所以能夠將中西方藝術結合得恰到好處,與他豐富的創作經驗、扎實的藝術理論基礎以及深厚的學識素養有著密切關系。袁運生對東西方藝術之間的差異有著自己獨到的理解,在他看來,中國應有自己的文化定位,并且強調中國的傳統文化是中華民族藝術精神的根源。袁運生對中西文化的認識值得我們學習,藝術家只有像他這樣站在本土文化根基之上,才能更好地吸收外來優秀文化,而也只有以包容的心態去不斷認知其他藝術、吸收更多的營養,才能更好地推動我國的傳統藝術的發展。

參考文獻:

[1]夏銀河.袁運生的藝術精神:以《潑水節——生命的贊歌》為例[J].中國民族美術,2017(4):56-63.

作者單位:

首都師范大學美術學院