中小企業參與精準扶貧能促進企業技術創新嗎?

——基于融資約束的中介作用

張潔慧

(宿遷學院商學院,江蘇 宿遷223800)

一、 引言

習近平總書記指出,“只有積極承擔社會責任的企業才是最有競爭力和生命力的企業”,精準扶貧作為近年來國家鼓勵倡導的社會責任新方式,可以作為激勵因子促進企業形象建設,傳遞企業業績信息,為企業吸引投資并帶來隱性利潤(賈雨佳,2018),因此眾多上市公司紛紛將此“國家戰略”融入公司戰略。 截至2020 年11 月,深交所共有783 家公司參與精準扶貧行動,累計投入扶貧資金及物資折款總金額698.75 億元;2019 年中小板共有243 家企業披露精準扶貧信息。 中小企業參與精準扶貧具有吸納就業、政策扶持、成長性和廣泛性等諸多相對優勢(毛文靜,2020),在挖掘鄉村功能價值、培育發展新動能的進程中,中小企業積極發揮企業家精神,其個性化、碎片化以及轉移進退便捷等優勢逐漸彰顯(黃速建,2015)。

中小企業有精準扶貧的責任和動力,也有技術創新的壓力和預期,如果將兩者同時納入企業經營發展層面進行思考,是擠占還是促進? 學者們目前并沒有統一的論斷。 韓艷錦(2016)認為根據資源基礎理論,企業在自身資源相對豐富時,才有進行創新活動的能力。 但是陳守明和周潔(2018)基于利益相關者理論,對我國制造業上市公司進行實證分析后,認為企業社會責任的承擔促進了創新產出績效。 中小企業參與精準扶貧、參與鄉村振興作為企業履行社會責任的一種方式,在理論上是一個較新的概念,本文選取精準扶貧這一中小企業主動實施的社會行為,考察其與研發投入的關系及其作用機理,既能豐富企業社會責任觀的研究視角,同時也期望為企業創新創業提供新的思路。

二、 理論分析與研究假設

(一)中小企業參與精準扶貧與企業創新

企業精準扶貧是履行社會責任的一種新形式,中小企業通過實施精準扶貧,從外部來說可促進利益相關方之間的連接強度,有助于促成利益相關方對企業信任感的提升,通過塑造自身的正面形象以及提高社會聲望,獲取創新所需的社會資源和社會資本。 同時企業參與精準扶貧也是內部價值觀文化的外在表現形式,有研究表明企業文化對創新產生重要影響。 秦德智等(2015)通過構建“企業文化—企業資源—技術創新能力”的理論模型,證明企業文化是塑造異質性創新資源的重要途徑。 陳守明和周潔(2018)也指出在企業內部形成的關心社會發展的文化,會讓員工更有責任心和擔當,進而產生內部員工的創新激勵效應,正向促進企業的創新產出。

根據上述分析,本文提出第一個假設:

假設1:在其他條件不變的情況下,中小企業參與精準扶貧能有效促進企業創新。

(二)中小企業參與精準扶貧與融資約束

在市場經濟體制下,中小企業融資問題依舊是阻礙企業發展的最大瓶頸,當企業缺少流動性資產時,受到信用約束借不到資金,又不能發行權益性證券,就很有可能與理想的投資機會或創新機遇失之交臂。 眾多學者從信息不對稱理論出發,進一步對企業產生融資約束的原因進行分析后發現,外部投資者作為信息劣勢方,在投資決策時基于不確定因素的顧慮會產生投資負面影響,由此導致了外部融資約束存在。 企業通過實施社會行為能減少事前信息不對稱的影響,釋放積極財務信號,通過對外披露精準扶貧等社會責任相關工作情況,產生隱性契約能力,進而緩解融資約束。 例如Goss 和Roberts(2011)從公司委托監督人的專業角色出發,考查企業社會責任表現和企業從銀行獲取貸款期限、貸款利率的關系,研究發現社會責任表現優秀的企業更容易獲得金融資源的支持。 花擁軍等(2020)、張多蕾和胡公瑾(2020)均通過研究證實,企業社會責任具備“累積效應”。 資源依賴理論認為,企業生存發展離不開各種資源,企業需要同它所處的環境進行互動,相互依存,相互作用,從而吸收資源。 企業實施精準扶貧等社會責任行為,是與社會資本進行良性互動的過程,并間接體現在企業融資約束上。 例如阮剛銘等(2018)發現上市公司實施慈善捐贈能提升社會資本,進而提高企業融資能力,并且隨著企業捐贈力度的增加,企業融資約束程度顯著降低。

根據上述分析,本文提出第二個假設:

假設2:在其他條件不變的情況下,中小企業參與精準扶能有效緩解其融資約束。

(三)中小企業參與精準扶貧、融資約束與企業創新

中小企業積極開展和披露精準扶貧活動,向外界傳遞財務狀況良好的積極信號,傳播企業家精神,獲得外部利益相關者的長期信任,降低交易方之間因收集信息、協商與決策、締約與監督等產生的交易成本。 當融資約束緩解后,一方面企業與利益相關者會形成相互依賴的關系網絡,加強企業的創新產出,同時也能吸引到有同樣價值觀的高素質人才,將他們的知識體系融入企業的知識網絡中從而有效推動創新(陳守明和周潔,2018)。 另一方面,創新非常依賴持續的資源投入,陳家淳(2018)、宋洋(2018)等均通過研究發現,企業的創新資源會顯著促進研發投入,所以當融資約束得到緩解后,企業可以利用較為充足的流動性資產安排研發投入,進一步提高自身技術創新能力。

根據上述分析,本文提出第三個假設:

假設3:在其他條件不變的情況下,融資約束在中小企業參與精準扶貧與企業創新的關系中起到中介作用。

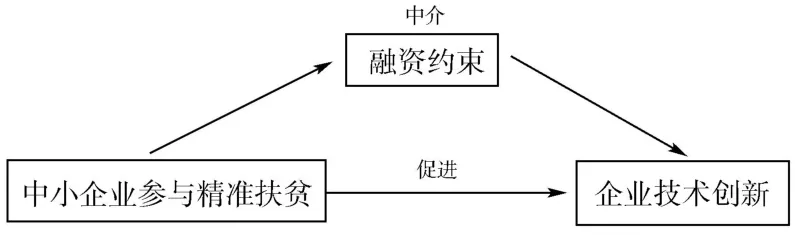

本文的研究框架如圖1 所示:

圖1 研究框架

三、 研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文以中小企業板上市公司作為研究樣本,選擇2016~2019 年作為研究期間,在894 家企業中剔除金融行業、ST、ST及缺失值異常值之后,最終確定有效樣本3079 個。 企業精準扶貧相關數據主要取自CSMAR 數據庫和中小企業上市公司年度報告中具體項目披露,其余數據均來源于CSMAR和iFinD 數據庫。

(二)變量定義

1. 被解釋變量

技術創新程度。 R&D 是評價企業創新性的一個關鍵指標,考慮到研發強度(RDI)能夠消除企業規模差異帶來的影響,因此選取研發支出強度(RDI)衡量企業技術創新,即:RDI=研發支出/營業收入。

2. 解釋變量

(1)精準扶貧行為

目前學術界對于企業精準扶貧行為的定量研究較少,本文借鑒洪佳瑩(2018)的研究方法,對企業精準扶貧分別從是否開展精準扶貧(Anti-p)以及扶貧力度(Power)兩個方面進行衡量。 Anti-p 取1 時,表示企業當期開展精準扶貧,否則取0;Power 用(企業精準扶貧資金+物資折款+1)的自然對數表示。

(2)融資約束

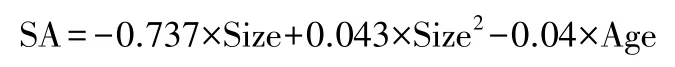

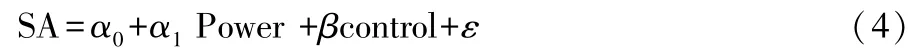

鞠曉生(2013)在研究中指出SA 指數能解決模型可能存在的內生性問題,故本文選擇采用SA 指數測量融資約束,SA指數計算公式式如下:

其中,Size 是企業總資產(以百萬為單位)的自然對數,Age 為企業年齡。

3. 控制變量

借鑒朱永明(2019)的相關研究,本文選擇了企業規模、企業年齡、利潤率、產權性質、資產負債率、現金持有水平、兩職分離作為控制變量。 各變量的名稱、定義和計算方法詳見表1。

表1 變量定義

變量類型 變量符號 變量名稱 變量定義被解釋變量 RDI 技術創新程度 研發支出/營業收入解釋變量 Anti-P(AP) 是否精準扶貧虛擬變量。 企業當年開展精準扶貧活動時 Anti-p 取值為 1,否則取0 Power 扶貧力度 ln(精準扶貧資金+物資折款+1)中介變量 SA 融資約束 =- 0. 737 × Size +0. 043 × Size2-0.04×Age Size 企業規模 企業當年總資產的自然對數Age 企業年齡 公司上市年份至觀測年份累計經營年限Profit 利潤率 凈利潤/總資產×100%控制變量SOE 產權性質 虛擬變量。 企業產權性質為國有企業時取1,為民營企業時取0 LEV 資產負債率 負債總額/資產總額×100%Cash 現金持有水平 貨幣資金/期末總資產Duality 兩職分離 虛擬變量,兩職合一為1,反之為0

(三)模型構建

根據理論分析提出的假設,本文擬通過建立以下模型進行驗證。

1. 為檢驗中小企業參加精準扶貧AP 與技術創新程度RDI 的關系,建立模型(1):

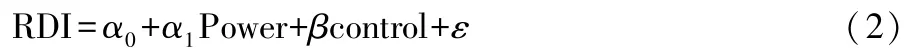

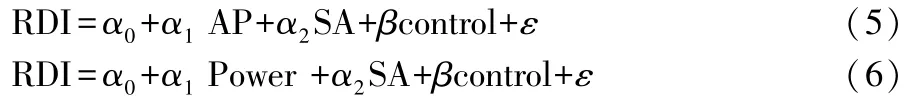

為檢驗企業參加精準扶貧力度Power 與技術創新程度RDI 的關系,建立模型(2):

2. 為檢驗中小企業參加精準扶貧AP 與融資約束的關系,建立模型(3):

為檢驗企業參加精準扶貧力度Power 與融資約束的關系,建立模型(4):

3. 為檢驗融資約束是否在企業精準扶貧與技術創新程度中起到中介作用,需進行中介效應檢驗。 本文借鑒溫忠麟和葉寶娟(2014)在研究中運用的中介效應檢驗程序,構建企業參與精準扶貧、融資約束與技術創新之間的關系模型。 為檢驗中介效應,在模型1~4 的基礎上,提出模型5 和6。

四、 實證分析

(一)描述性統計與單變量分析

本文主要使用Spss24.0 統計軟件進行數據分析,首先描述各數據的基本特征,2016~2019 年期間樣本公司共計3079個數據的描述性統計分析結果如表2 所示。

表2 總樣本描述性分析

變量 樣本數 最小值 最大值 平均值 標準差 中位數 方差RDI 3079 0.00 24.04 4.71 4.05 3.74 16.41 AP 3079 0.00 1 0.19 0.39 0.00 0.15 Power 3079 0.00 8.92 0.84 1.94 0.00 3.78 SA 3079 -3.79 -1.87 -3.12 0.58 -3.40 0.33 Size 3079 20.05 24.79 22.07 0.96 22.06 0.92 Age 3079 1.00 16 8.02 3.63 8.00 13.21 LEV 3079 0.05 0.85 0.38 0.18 0.37 0.03 Profit 3079 -0.40 0.22 0.04 0.07 0.04 0.00 SOE 3079 0 1 0.14 0.35 0.00 0.12 Cash 3079 0.02 0.59 0.16 0.11 0.13 0.01 Duality 3079 0 1 0.39 0.49 0.00 0.24

從表2 可知,樣本企業研發支出占營業收入比(RID)均值為4.7%,中位數為3.74%,最小值0%,最大值24%,標準差4,說明樣本公司在創新投入中表現差異較大。 在是否參與精準扶貧行為上,均值為0.19,說明大部分企業并未開始重視此項社會責任的承擔;而在精準扶貧的力度上,最大值8.9,最小值0,平均值為0.84,標準差1.9,說明企業投入的形式和程度具有較大差異,但整體處于較低水平。 融資約束SA 指數平均值為-3.12,說明大部分企業存在融資約束的問題,最小值-3.79,最大值-1.87,因為受產權性質、企業年齡等因素影響,不同企業融資約束的差異程度較大。 資產負債率均值為38%,最大值84%,最小值5.08%,說明樣本公司資產對債權人權益的保障程度差異較大,同時也在一定程度影響參與精準扶貧和創新投入的可能性。

(二)相關性分析

在進行回歸分析之前,運用Pearson 分析,初步判斷主要變量之間的關系,分析結果如表3 所示。

表3 相關性分析

注:表示 <0. 01,表示 <0. 05。

RDI AP Power SA LEV Size Age Profit SOE Cash Duality RDI 1----------AP 0.055**1---------Power 0.062**0.993**1--------SA 0.037*0.054**0.052**1-------LEV -0.206** 0.105** 0.130** -0.096** 1 - - - - - -Size -0.06** 0.16** 0.239** -0.166** 0.503** 1 - - - - -Age 0.048** 0.097** 0.107** -0.356** 0.196** 0.435** 1 - - - -Profit -0.031 0.054** 0.055** 0.098** -0.320** 0.029 -0.147** 1 - - -SOE 0.041* 0.216** 0.185** -0.056** 0.134** 0.129** 0.171** 0.006 1 - -Cash 0.163** -0.016 -0.015 0.068** -0.226** -0.144** -0.162** 0.191** 0.057** 1 -Duality 0.014 -0.033 -0.023 0.025 -0.047** -0.078** -0.099** -0.010 -0.166** 0.020 1

由相關性分析可知,大部分控制變量與研發投入都有顯著的相關關系。 企業是否參與精準扶貧和研發投入在1%水平上顯著正相關,企業參與精準扶貧的力度與研發投入在1%水平上顯著正相關,初步驗證了本文提出的假設1。 融資約束指數SA 與研發投入、是否精準扶貧、精準扶貧力度的關系均在1%水平上顯著正相關,說明理論推理基本合理,可進一步利用回歸分析進行實證分析。

(三)回歸分析

采用層次回歸方法檢驗企業精準扶貧和技術創新的關系,及融資約束在企業精準扶貧和技術創新之間的中介效應,結果如表4 所示。

表4 回歸分析

注:、、分別表示在 10%、5%、1%水平上顯著(雙尾)。

變量 模型1 RDI模型2 RDI模型3 SA模型4 SA模型5 RDI模型6 RDI Anti-p 0.021** - 0.023* - 0.020** -Power -0.035**-0.015*-0.033**SA ----0.025** 0.025**LEV -0.268*** -0.268*** -0.005 -0.006 -0.268*** -0.268***Size 0.067*** 0.072*** -0.015 -0.014 0.067*** 0.072***Age 0.069*** 0.068*** -0.341*** -0.342*** 0.060*** 0.059***Profit -0.135*** -0.135*** 0.048** 0.047** -0.134*** -0.134***SOE 0.056*** 0.057*** 0.009 0.006 0.056*** 0.058***Cash 0.146*** 0.146*** -0.001 0.000 0.146*** 0.146***Duality 0.018 0.018 -0.009 -0.009 0.018 0.018調整后的R2 0.083 0.084 0.127 0.127 0.083 0.084 F 值 35.851*** 36.160*** 57.13*** 56.977*** 32.079*** 32.354***

由模型1 和模型2 的回歸結果可知,企業是否參與精準扶貧的系數為0.021,企業參與精準扶貧力度的系數為0.035,同時在5%水平上顯著,說明中小企業參與精準扶貧在一定程度上能正向影響研發支出,進而提升企業的創新程度,驗證了本文的假設1。

由模型3 和模型4 的回歸結果可知,企業是否參與精準扶貧與SA 的系數為0.023,企業參與精準扶貧力度的系數為0.015,同時在10%水平上顯著,說明中小企業參與精準扶貧在一定程度上能緩解企業面臨的融資約束(由于SA 指數為負值,所以回歸方向與正值方向相反,后文同理),并會隨著參與力度的增加不斷降低約束的程度,驗證了本文的假設2。

為得出中介效應的結果,作如下進一步分析:由上述回歸模型1、2 結果可知,企業研發投入(Y

)與精準扶貧(X

)的關系顯著;由模型3、4 結果顯示精準扶貧(X

)與融資約束(M

)的關系為顯著,由模型5 和模型6 的回歸結果可知,加入融資約束(M

)后精準扶貧(X

)與企業研發投入(Y

)的關系仍顯著,且相關系數降低,說明融資約束(M

)對企業參與精準扶貧(X

)與研發投入(Y

)存在部分中介效應,本文假設3得證。五、 結論與建議

(一)結論

本文以中小企業上市公司為研究對象,通過收集2016~2019 年相關研究數據,分析探討企業參與精準扶貧行為與企業創新研發投入的關系及參與精準扶貧活動促進企業創新投入的作用機理。 研究結果表明:中小企業通過實施精準扶貧,能有效促進企業創新,而且扶貧力度越大,創新研發投入越大。 進一步研究發現,融資約束在企業實施精準扶貧和研發投入的關系中起到中介作用,即精準扶貧對創新投入的積極效應部分是通過融資約束這個中介實現的。 具體而言,中小企業積極開展和披露精準扶貧活動,對外能釋放良好的財務信號,強化隱形契約能力,與社會資本形成良好互動,從而降低外部融資成本。 當融資約束緩解后,企業可以將較為充足的流動性資產安排用于研發投入,通過外部利益相關者提供的相關知識和資源加強企業的創新產出,同時利用企業內部價值觀文化影響員工的創新能動性,進一步提高企業技術創新能力。

(二)建議

中小企業是否應該積極投身于精準扶貧、鄉村振興的隊伍中? 中小企業在實踐社會責任過程中應如何加強資金的使用效率? 政府應如何引導實現“政企雙贏”,基于上文的研究闡述,本文提出以下建議:

1. 中小企業應自覺主動服務社會,在社會責任踐行中走出一條特色化和新穎化發展之路

從戰略角度出發,沖破發展瓶頸,致力打造優秀的企業文化,傳導企業家精神。 樹立長期的社會責任意識,完善信息披露,減少信息不對稱,幫助企業規避監管風險,贏得公信力和商機,在不確定性環境中增強抵御風險的“隱性資本”,進而帶動企業的創新和可持續發展。

2. 用好“責任杠桿”,加強冗余資金的使用效率

如何打破資金供給方的風險偏好? 近年來國家對金融供給側進行結構性改革、實施差異化監管政策,穩定并增強了企業信心及預期,但對于中小企業自身而言,更為重要的應該是加強資金的使用效率,用好“責任杠桿”,找到“責任”與“創新”的契合點,將自身優勢展示在資本舞臺,吸引更多的金融資源驅動創新及發展。

3. 政府應進行科學合理的資源分配,引導企業參與到“鄉村振興”隊伍,實現政企雙贏

中小企業在當地政府主導和統籌安排下有序進入“精準扶貧”“鄉村振興”等建設領域,能夠實現資源的統一配置,實現社會管理和經濟管理目標。 在深入了解當地精準扶貧現狀及優勢的基礎上,幫助企業建立健全社會責任信息披露制度,進而緩解融資約束并實現特色化創新,對于企業和政府是一種雙贏的策略。