早期康復護理對腦出血患者肢體功能、生活質量的改善作用

周慧鵬

(河南省平頂山市第一人民醫院中醫二科 平頂山 467099)

近幾年來隨著醫學的進步發展及人們生活品質的提高,對于腦出血的治療要求已不僅局限于挽救生命,而是延伸到患者治療后肢體功能和生活質量保障方面[1~2]。如何幫助患者更好、更快地康復,已經成為腦出血臨床治療重點研究課題之一。近期,我科在腦出血患者臨床護理中引入了早期康復護理干預,在提高患者出院后生活質量、恢復肢體功能方面取得突出成就。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2016 年1 月~2019 年1 月我院收治的腦出血患者106 例為研究對象,依據護理方法分為對照組和研究組,各53 例。對照組男30例,女23 例;年齡45~75 歲,平均年齡(66.36±4.15)歲;高血壓病史3~21 年,平均(14.48±1.15)年;出血部位:腦干13 例,基底節區34 例,丘腦5例,腦葉1 例。研究組男28 例,女25 例;年齡47~75歲,平均年齡(66.97±4.06)歲;高血壓病史5~21年,平均(14.87±1.54)年;出血部位:腦干15 例,基底節區30 例,丘腦6 例,腦葉2 例。兩組患者性別、年齡、高血壓病史、出血部位等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:經腦部CT 掃描等影像學檢查,結合病史詢問、臨床癥狀與體征分析等明確診斷為高血壓腦出血,且出血量在30 ml 以內;患者發病后存在肢體偏癱;神志清醒,可聽從指令完成康復鍛煉動作。排除標準:合并其他腦部創傷性、病理性疾病;患者發病前存在肢體功能性疾病;中途轉院。

1.2 護理方法對照組實施常規護理,根據醫囑提供相應治療、護理,入院后進行入院宣教,告知家屬患者具體病情變化、陪護期間注意事項等,病情穩定后則介紹康復鍛煉方法,并叮囑家屬監督、輔助,出院時告知其復診時間。在對照組的基礎上,研究組實行早期康復護理干預。(1)早期心理干預。以患者、家屬為服務對象,入院時對患者(患者心理評估可在患者清醒后)、家屬心理狀態進行綜合評估,從而制定個性化心理疏導方案,及早進行并貫穿始終,消除患者病后恐懼感、家屬焦慮感等,減輕患者及其家屬的心理壓力,獲得患者及其家屬的信任;同時,鼓勵患者多與外界接觸,與之建立友好護患關系,必要時還可介紹成功病例現身說法,幫助患者樹立康復信心,積極接受治療。(2)早期康復鍛煉。發病后24 h,應嚴密監測患者生命體征,盡量不搬動患者,協助其維持肢體功能位,避免患肢肌肉痙攣、關節脫節變形。術后2~3 d,患者此時生命體征穩定,腦血腫癥狀控制良好者可適當在短時間內進行肢體關節被動活動,避免關節活動受限。護理人員在為患者做肢體關節被動活動時,應注意按摩順序,指導患者保持平臥位,從上到下,由近及遠,從健側開始直至患側,對各關節進行被動按摩與運動,每日1~2 次,每次半小時,注意保持動作輕柔。術后3~10 d,增加床上被動活動量,按照緩慢、柔和、以患者感覺不耐受為宜、逐步增加運動量的原則,逐步恢復患者肢體功能。術后11~20 d,根據患者實際情況進行床上主動運動,依照先健側后患側、從易到難、動作舒緩、量力而行的原則進行。術后3 周,指導患者離床活動,患者最開始于床邊靜坐,再借助護理人員或者家屬的力道緩緩站起,緩慢前行,叮囑患者不可操之過急。每日堅持離床3~4 次,而每次離床時間應根據患者實際情況做調整。

1.3 觀察指標(1)兩組患者肢體功能康復效果比較。觀察患者護理后3 個月的偏癱肢體功能康復效果,并計算其肢體功能康復優良率,優良率=(優例數+ 良例數)/ 總例數×100%。判斷標準:患者可抬起重物,可以筷子夾起食物或者正常行走,生活能夠自理,肌力恢復至3~4 級,則為優;患者可抬起一般物品,但不可抬重物或者可以抬重物但僅能持續數分鐘,或可下床行走但速度遲緩,生活基本能夠自理,肌力恢復至2~3 級,則為良;只能拿輕物,手臂可以抬起,活動不靈活,無法下床行走,腿可以在水平方向移動,部分生活行為依賴他人,肌力恢復至2級,則為可;手不能提,手指不靈活,無法抬腿、移動,僅能見肌肉收縮,生活完全無法自理,肌力在1 級左右,則為差。(2)兩組護理前后生活質量評分比較。參考腦卒中后生活質量量表,評估患者護理前(病后生命體征平穩時)、護理后(出院時)的生活質量水平,評估項目包括手活動能力、行動能力、情緒變化、日常行為能力等,評分0~100 分,最高100 分表示生活質量水平極高,評分越低表示其生活質量水平越低。

1.4 統計學方法數據采用SPSS20.0 統計學軟件分析,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用率表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

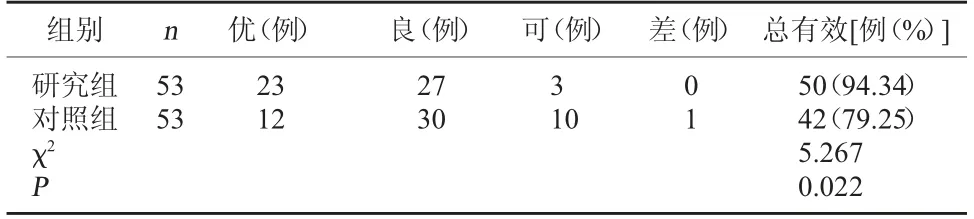

2.1 兩組患者肢體功能康復效果比較研究組患者肢體功能康復優良率為94.34%,高于對照組的79.25%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者肢體功能康復效果比較

2.2 兩組患者護理前后生活質量評分比較護理前,研究組和對照組的生活質量評分是(49.31±5.48)分、(49.72±5.17)分,兩組比較差異無統計學意義(t=0.396,P=0.346);護理后,研究組生活質量評分是(90.15±3.18)分,高于對照組的(79.86±6.34)分,差異有統計學意義(t=10.562,P=0.000)。

3 討論

腦出血作為一種嚴重的急性腦血管疾病,是當前中老年人死亡的主要原因。腦出血有起病急、病情兇險的特點,多因高血壓引起,在國內腦卒中發病率中占比高達30%[3~4]。據報道,腦出血急性期病死率高達40%,急性期過后可遺留程度不等的神經功能障礙,表現為肢體偏癱,嚴重影響患者生活自理能力,降低其生活質量[5]。

護理服務作為醫療工作中的重要組成部分,高效、優質的護理服務在改善腦出血患者預后方面效果突出[6~7]。目前,腦出血患者術后常規護理方案存在機械性、片面性等缺陷,無法滿足患者、家屬護理需求。早期康復護理用于腦卒中術后護理的依據是:腦出血患者神經功能損傷后,中樞神經系統在功能、結構上具備功能重組、代償能力,表現為細胞樹突“發芽、軸突再生、突觸閾值改變等”[8~10]。基于此,本研究對腦出血患者肢體偏癱后實施早期康復護理,通過早期功能康復訓練方式,促使部分受損神經元再生,一般而言,在發病數天后開始,在病后1~3 個月內最快,3 個月后可因部分繼發性障礙降低康復速度。早期康復護理實施是從患者病后24 h 開始進行,此時期以保持肢體功能位為主,從病后第2 d~3周內,逐步從被動活動轉為主動活動鍛煉,逐步恢復患者肌力和生活自理能力,同時輔以全程心理護理干預,保證患者心境平和、積極配合鍛煉。本研究結果顯示,研究組肢體功能康復優良率、護理后生活質量水平均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明早期康復護理在改善腦出血患者肢體功能、生活質量方面有積極作用。綜上所述,腦出血患者適宜在病后實施早期康復護理,可改善肢體功能康復效果,并提高生活質量水平,建議推廣。