從隨州祭壇巖畫場域談神農祭祀文化

孫向博

隨州祭壇巖畫基本情況

隨州市地處湖北省北部,是我國重要的南北通道,“隨棗走廊”有“漢襄咽喉”之稱,地跨長江、淮河分水嶺,東連武漢,西接襄陽,北臨南陽,南達荊門。近年來,隨州市桐柏山區發現了數量眾多的巖畫,可稱隨州巖畫區。隨州巖畫區目前發現7處巖畫點,分布于淮河鎮、府河鎮以及飛沙河水庫等地。刻有巖畫石面59個,巖畫150余幅,凹穴符號個體近2000個,巖畫以凹穴符號為主,占90%以上。伴有方形祭壇、人物圖、溝槽線等。其中,方形祭壇是我國古代農業社會祭祀土地的平臺。這些圖像反映了遠古氏族首領運用方形祭壇祭祀土地,祈求農業豐收的景象,場面生動,內容豐富。

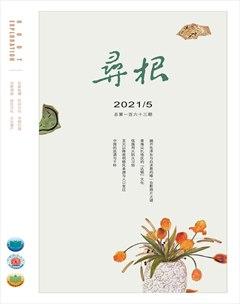

在隨州市隨縣淮河鎮龍泉村巖畫點,幾塊巖石上面刻有凹穴符號、方形祭壇和幾個人物造型,該組巖畫前方是一片開闊場地,場地與巖畫呈呼應關系,主次分明。古人在祭祀中,把祭祀內容刻畫于巖石上,用以烘托該巖畫點的場域氛圍。在一塊巖石的左上方,雕刻一個男性人物,頭部大,帶帽冠,五官造型奇特,兩個眼眶呈玉璧形狀,弧面,眼眶體積幾乎占滿整個面部,兩眼凸出,中間有凹點,兩眼深邃。

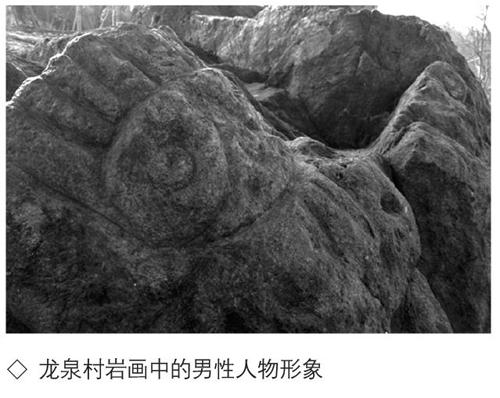

臉部正面是兩個圓眼瞼的分界處,呈八字形,里面安排了鼻子,鼻子為陰刻橢圓形,鼻下面有雙凹穴,象征兩個嘴角。軀干和兩腿很短,上下肢加起來也只有頭部等高。男性人物巖畫所在的巖石上刻畫有121個凹穴,15根溝槽線,另有兩組女性人物巖畫分別刻在兩塊巖石上,一幅刻畫兩女性側立伸手,同托舉一個方形祭品,女性人物身高14厘米,寬10厘米。另一幅女性人物巖畫為女子舞蹈畫面。該巖畫點中,有一幅巖畫非常醒目,巖石上面刻畫著凹穴巖畫、溝槽線,其中有大凹穴,周圍刻著放射線,象征太陽或星象散發的光芒。在巖畫的上部,雕刻一個方形祭壇,祭壇是三層圖,由外向里由三個方框相扣,逐層縮小。祭壇四面邊線的中間位置各刻一條線,線從外框貫穿到內框線沿,祭壇逐層比例標準。祭壇里面刻有兩個小凹穴向下延伸,與祭壇下面的凹穴連接。通過把隨州祭壇巖畫與成都羊子山的方祭壇作比較獲知,隨州巖畫中的方壇是平面圖,畫中三方框是三層壇,框中四根刻線是四通神路,與“壇三垓”和“四通之壇”史料吻合。

與其他巖畫點作祭壇類型學比較

隨州祭壇巖畫刻畫的是三層方壇,是用鳥瞰法繪制的平面圖。那時,人們還沒有立體概念。通俗地說,平面圖就像是“畫稿”或施工“圖紙”,把“畫稿”移到巖畫里面,更容易理解和讀懂,這種手法遠古人曾經普遍使用。在河南禹州至新鄭一帶的具茨山、唐河湖陽紫玉山、平頂山舞陽以及湖北棗陽的巖畫點都可以看到這種祭壇平面圖。這些祭壇巖畫與成都羊子山發掘報告中繪制的三層方形祭壇形狀一致。

羊子山方形祭壇,與隨州巖畫中的祭壇類同。羊子山祭壇位于成都市北郊,20世紀50年代,原西南博物院對此進行發掘,發現該祭壇是一座由土坯和夯土構成的三層方形祭壇。羊子山祭壇高10米,直徑160米,中心壇面直徑31.6米,正方形。周圍用土坯壘筑墻。郭墻內用填土夯實。第二道郭墻也是用土坯壘砌,再用填土夯實,然后,再向外構筑第三道郭墻,墻內仍夯實填土,壇的四面修建有通頂的土路,砌墻土坯均用泥料攪拌茅草而成,整個工程量巨大,有7萬多立方米。發掘獲知,成都羊子山祭壇是建在更早人們生活的遺址上面,祭壇下面土層發現有三星堆時期的灰坑、碎陶片、打制和磨制石器等。該祭壇廢棄后,上面有200多個墳墓,墓葬上自戰國晚期,下至漢唐等多個時期。學者們據此推論,羊子山祭壇存在于商末到周初之間。

另一幅巖畫與隨州祭壇巖畫場域相同,并從更多的角度闡釋祭壇巖畫的文化內涵。該巖畫位于唐河縣湖陽鎮,與隨州比鄰。湖陽紫玉山祭壇巖畫也是三層方形壇,但是,畫中祭壇正上方多畫兩個“牛”字和一群人。在古代,用于祭祀的牛叫“犧牲”,是祭品。牛字的上方畫一群人物,載歌載舞,這種舞蹈是用于祭祀的巫舞。畫面分上、中、下三部分,這種上、中、下的構圖手法,在楚墓發現的帛畫中也有出現。畫面中兩個“牛”字,是隸書風格,證明巖畫繪制時間不會超過春秋戰國時期。

從湖北隨州桐柏山到河南具茨山,中國中部巖畫數量巨大,數不勝數,是華夏文明的曙光。在很多巖畫點中,凹穴巖畫總是伴有祭壇圖出現,說明中國中部巖畫與遠古祭祀文化關系密切。祭祀與戰爭是古代國家最重要的活動,“國之大事,在祀與戎”。在漢字里面,祭祀現象尤為突出,例如“示”字,示,事神也。漢字中與“示”相關的,多與天、地、神、祭祀關聯。許慎《說文解字·示部》有63個字,展現豐富的祭祀文化。近幾十年來,我國發現的新石器時代祭壇有20多處,它們形制多樣:齊家文化祭壇是“石圈”形制,瑤山祭壇是三層方形壇,牛河梁遺存有方形祭壇,良渚文化也存在方形壇形制,這些祭壇都與五帝時期年代相當,展現了遠古祭祀的啟蒙階段,也說明炎帝時期,這種方形壇就已經存在。從這一點說,隨州祭壇巖畫最早可以追述到該地域傳說的神農時代。

三層壇在古代有詳細記載,《尚書·金滕》載:“三壇同墠,為壇于南方。”《史記·孝武帝本紀》記載:“泰一壇,壇三垓。”《周禮·秋官·司寇》載:“將合諸侯,則令為壇三成。”《史記·封禪書》載:“高山之下,小山之上,為壇開八通之鬼道,壇三垓。”祭壇也有4條神道記載。《隋書·音樂志》載:“三垓上列,四陛旁生。”《太平御覽·旱》載有“為四通壇于邑南門外”等。祭天用圓壇,以象天;祭地用方壇,以象地,“祭日于壇,祭月于坎”,這說明三層壇和4條或8通神道,是古代祭祀中常使用的建制。《禮記·王制》載:“天子祭天地,諸侯祭社稷。”巖畫是描述遠古社會的活動載體,從中原巖畫中刻畫的祭壇形制看,中原早期各氏族部落在祭祀中,都遵循著以上規則。

隨州巖畫中的祭壇和羊子山祭壇同是方壇形制,“方壇以象地”,是專門祭土地的。《禮記·郊特牲》對祭祀農事描述得具體詳細:臘月的農忙結束后,要把與作物相關神仙全請來祭拜。臘月里祭祀的眾神,以與農業相關的優先,谷神、田官、廬舍,包括虎貓等禽獸也得祭拜。祭拜貓,是貓吃了危害糧食的老鼠;祭拜虎,是虎吃了毀田的野豬;祭拜水渠、堤防,是因為它們有助于農業生產。《禮記·郊特牲·蠟辭》是伊耆氏神農時代的農業祭祀歌謠,歌詞同樣反映那時人們祭祀土地的內容:“土反其宅,水歸其壑,昆蟲毋作,草木歸其澤!”歌中既有詛咒、命令語氣,又有祈求和祝福,反映了遠古時代人們對美好生活的追求和愿望。

作者單位:韓國嶺南大學