體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋術治療高危冠心病患者的效果分析

蘭占占

作者單位:鄭州市第七人民醫(yī)院心臟外科,河南 鄭州 450000

冠心病為臨床常見的慢性心血管疾病,高危冠心病患者存在較高的致死風險,年死亡率超過3%,因此必須積極控制病情進展。藥物治療對高危冠心病患者治療效果不佳,多數需及時實施冠狀動脈搭橋手術治療。常規(guī)冠狀動脈搭橋手術多采取體外循環(huán)下心臟停搏冠狀動脈搭橋治療,但是該術式存在較高的并發(fā)癥發(fā)生風險,有待進一步改善。近年來,體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋術逐漸成熟,臨床應用逐漸增多,成為高危冠心病患者治療的新術式,但是其具體療效尚有待明確分析[1]。為此本研究選擇在我院治療的74 例高危冠心病患者作為研究對象,對比分析了體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋術與心臟停搏冠狀動脈搭橋術的具體療效,現(xiàn)總結如下。

1 材料與方法

1.1 一般資料選擇2016年10月~2020年3月我院收治的74 例高危冠心病患者,按照手術方法分為對照組(37 例)和觀察組(37 例)。觀察組,男20 例,女17 例,年齡52~65 歲,平均(56.48±4.21)歲;病程3個月~3年,平均(1.52±0.83)年。對照組,男22 例,女15 例,年齡52~66 歲,平均(56.74±4.11)歲;病程3 個月~3年,平均(1.47±0.85)年。兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:符合《成人心臟外科學》(翻譯版)對高危冠心病患者的診斷標準[2];首次心臟手術者;符合冠狀動脈搭橋術指征者;患者和家屬知情同意,并簽署知情同意書。排除標準[3]:合并肝腎等重要臟器嚴重衰竭者;無法耐受臨床治療者;合并其他嚴重的并發(fā)癥者等。

1.2 方法觀察組行體外循環(huán)下心臟不停搏的冠狀動脈搭橋術:常規(guī)靜脈復合全麻,胸部中間做切口,切開心包后,肝素化處理后建立體外循環(huán),右上肺靜脈插管,建立體外轉流,使心臟處于不停搏狀態(tài),凝血激活480s 進行轉機,靜脈橋遠端通過分流栓及心表固定器與冠狀動脈血管吻合,靜脈橋近端與主動脈根部相吻合,手術完成后血流灌注,直至患者體征穩(wěn)定后停機。

對照組行體外循環(huán)下心臟停搏冠狀動脈搭橋術:麻醉方式同觀察組,作胸部正中切口,放置內動脈牽開器,肝素化處理后建立體外循環(huán),阻斷升主動脈,灌停搏液至心臟停搏,隨后實施冠狀動脈搭橋操作,主動脈夾側壁與目標血管吻合,心臟復搏后,近端吻合升主動脈和靜脈橋,觀察患者心臟復搏情況,直至生命體征穩(wěn)定。

1.3 觀察指標

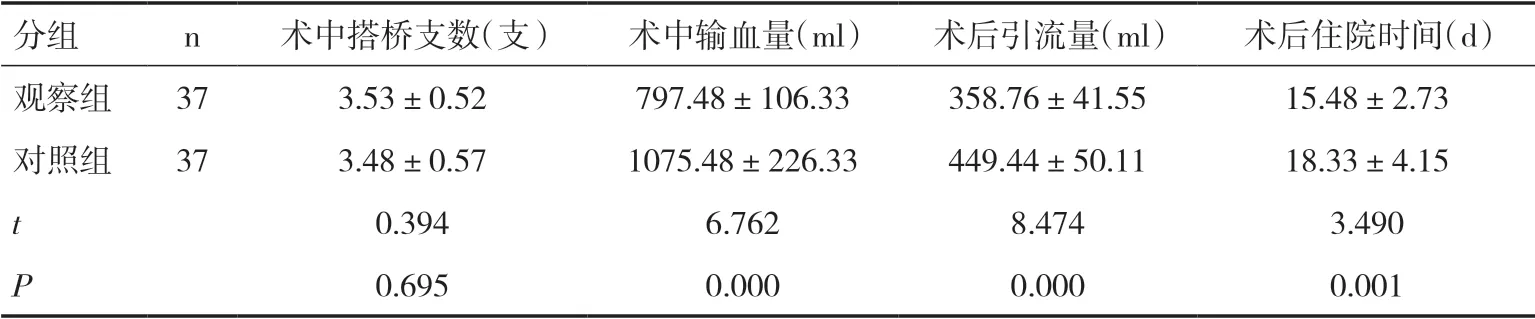

1.3.1 手術情況 統(tǒng)計兩組患者術中搭橋支數及輸血量,記錄兩組術后引流量及術后住院時間。

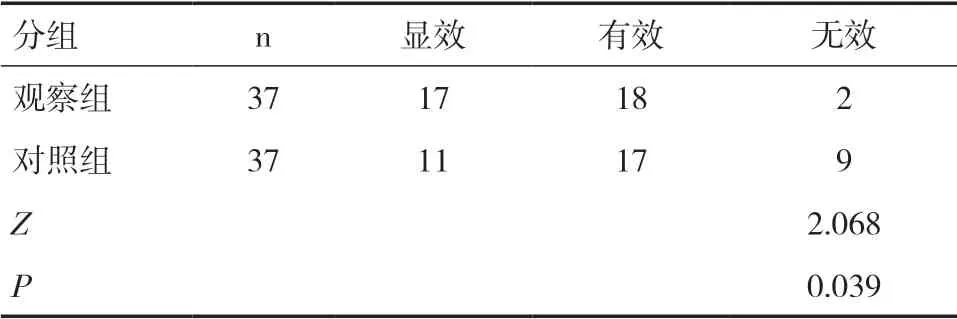

1.3.2 療效 顯效為心絞痛等心肌缺血癥狀完全消失,心電圖、心功能檢查顯示復常,生命體征穩(wěn)定;有效為心絞痛等心肌缺血癥狀顯著改善,心電圖、心功能檢查顯示復常,生命體征穩(wěn)定;無效為上述指標均無改善,病情進展或死亡。

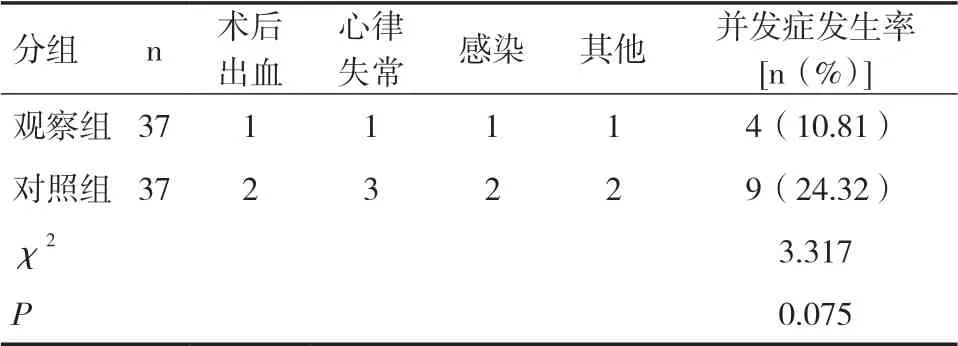

1.3.3 術后并發(fā)癥 統(tǒng)計患者術后出血、心律失常、感染等并發(fā)癥的發(fā)生率和死亡率。

1.4 統(tǒng)計學方法采用SPSS 20.0 統(tǒng)計學軟件分析,符合正態(tài)分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗;計數資料用率表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,P<0.05 為差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況比較觀察組術中搭橋支數與對照組比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);觀察組術中輸血量、術后引流量少于對照組,術后住院時間短于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術情況比較(±s)

表1 兩組手術情況比較(±s)

分組n術中搭橋支數(支)術中輸血量(ml)術后引流量(ml)術后住院時間(d)觀察組373.53±0.52797.48±106.33358.76±41.5515.48±2.73對照組373.48±0.571075.48±226.33449.44±50.1118.33±4.15 t 0.3946.7628.4743.490 P 0.6950.0000.0000.001

2.2 兩組術后效果比較觀察組治療效果顯著好于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組治療效果比較(n)

2.3 兩組并發(fā)癥發(fā)生情況比較觀察組并發(fā)癥發(fā)生率顯著低于對照組,但差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。見表3。兩組均無死亡病例。

表3 兩組并發(fā)癥發(fā)生情況比較(n)

3 討論

受人口老齡化影響,我國冠心病發(fā)病率呈明顯升高趨勢,對我國居民健康危害較大,臨床防治形勢嚴峻。高危冠心病患者是指死亡風險較高的一類冠心病患者,主要為心肌廣泛缺血者(負荷超聲心動檢查)、靜息性左心室功能嚴重障礙者、左心室功能嚴重障礙者、多處中等面積灌注缺損者、大面積灌注缺損者、室壁運動異常者等,該類患者存在嚴重的心肌缺血癥狀,心功能受損明顯,較多患者合并不穩(wěn)定性心絞痛、左心室擴張等癥狀,致死性的心臟事件發(fā)生率較高,患者年死亡率高達3%以上,需密切監(jiān)測、及時治療,降低急性心臟事件的發(fā)生風險,從而改善患者預后。冠心病的臨床治療主要分為保守及手術兩大類。高危冠心病患者保守治療的效果有限,需及時采取手術治療,糾正患者心肌缺血等癥狀。冠脈搭橋術是改善冠狀動脈狹窄、恢復心肌正常供血的可靠術式,也是治療高危冠心病患者的最有效方法,術中對冠狀動脈遠端和主動脈之間進行搭橋處理,從而恢復心肌的正常供血、改善心功能、降低心絞痛的發(fā)作風險。但是冠脈搭橋術存在較高的手術風險,常規(guī)術式采取心臟停搏方式,術中人工暫停心搏,以體外循環(huán)代替心臟功能,使患者處于暫時性休克狀態(tài),便于醫(yī)生進行冠狀動脈搭橋操作,但是心臟停搏后存在較高的心肌缺血損傷、心力衰竭等風險,因而該手術風險較高,亟待改善。

近年冠狀動脈搭橋手術方式不斷優(yōu)化改進,在體外循環(huán)輔助手術的情況下,實現(xiàn)了心臟不停搏冠狀動脈搭橋手術,該術式將冠狀動脈從近端繞過血管狹窄部位到達遠端,有效縮短了操作時間,從而實現(xiàn)了術中心臟不停搏下進行冠狀動脈搭橋,可有效減少心臟停搏對機體的干擾,并可避免因心臟停搏導致的心肌缺血性損傷,進而減少心律失常、心力衰竭、全身感染等并發(fā)癥的發(fā)生風險[4,5]。當前,體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋手術已經應用于高危冠心病患者的救治中。臨床報道顯示心臟不停搏也可完成高質量的冠狀動脈搭橋操作,搭橋支數與心臟停搏冠狀動脈搭橋術相比差異無統(tǒng)計學意義,兩者搭橋支數均為3~6 支,體外循環(huán)心臟不停搏未影響冠狀動脈搭橋操作[6]。本研究與上述結果一致。進一步分析患者療效顯示,觀察組治療效果顯著好于對照組,可知心臟不停搏術式可有效完成冠狀動脈搭橋,療效可靠,效果優(yōu)于體外循環(huán)下心臟停搏冠狀動脈搭橋手術。體外循環(huán)下心臟停搏冠狀動脈搭橋的操作復雜,創(chuàng)傷性較大,術中輸血量較大,可達700~1 400ml,而心臟不停搏下冠狀動脈搭橋手術,手術創(chuàng)傷性較小,輸血量也較少,為500~900ml,有效減少了手術創(chuàng)傷和輸血風險[7,8]。本研究對患者術中輸血量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),觀察組術中輸血量顯著少于對照組,可知體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋手術的輸血量較少,手術安全性更高,與上述研究一致。此外觀察組術后引流量少于對照組,術后住院時間短于對照組,提示體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋術后引流量相對較少,且住院時間顯著縮短,患者康復進程有效加快,有利于改善高危冠心病患者的預后。觀察組術后并發(fā)癥的發(fā)生率低于對照組,但差異無統(tǒng)計學意義,可能和納入的病例數較少有關,還需今后進一步探討。

綜上所述,體外循環(huán)下心臟不停搏冠狀動脈搭橋手術可有效完成冠狀動脈搭橋治療,同時具有術中輸血量少、引流量少、術后住院時間短的優(yōu)勢,有助于提高高危冠心病患者的術后效果,臨床應用價值較高。