可控源音頻大地電磁法在金礦采空區充填評價中的應用

王秋領,田朋飛

(1.山東正元地球物理信息技術有限公司, 山東 濟南 250101;2.河南萬里交通科技集團股份有限公司, 河南 許昌市 461000)

煙臺市牟金礦業某礦區礦床是由多條礦體組成的礦脈群,受北北東向壓扭性斷裂控制,金礦熱液在斷裂由緩變陡處沉淀富集形成礦體。該礦區共圈出5條礦脈,共12個金礦體,其中I和Ⅱ礦體規模大,是主要礦體。經過多年的開采,礦區大部分礦體已被采完,采空區治理采用充填方式,上部充填方式為削壁填充,下部充填方式為尾砂填充[1-3]。填充效果是采空區充填治理評價的重要指標,采用可控源音頻大地法對采空區充填效果進行評價。可控源音頻大地電磁法作為一種人工場源電磁法,信號強度大,野外采集數據質量高、重復性好,隨機干擾、場源和地形影響小,可在強干擾區開展工作;解釋與處理方法簡單、解釋剖面橫向分辨率高,具有不受高阻層屏蔽等優點,被廣泛應用于采空區的探測,礦產及地熱資源的勘查以及水文地質的調查等,可獲得良好的勘查效果[4-9]。

1 技術方法

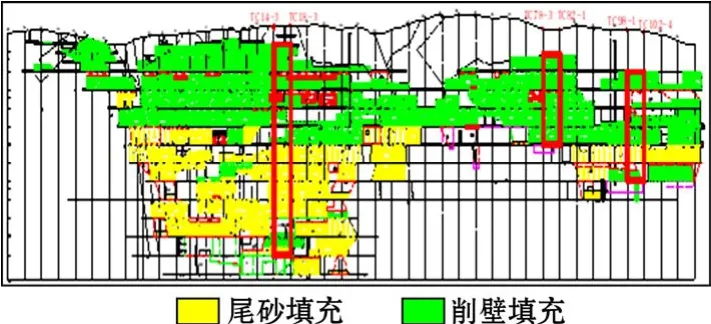

可控源音頻大地電磁法(以下簡稱CSAMT法)是一種人工源頻率域電磁法,其原理與常規大地電磁測深(MT)類似,針對天然電磁場信號弱的特點,采用可控制的人工發射源,利用發射電偶極AB(一般為500~2000 m)向地下發送不同頻率的交變電流,形成交變電磁場,在距離場源足夠遠的地方通過測量相互垂直的電場信號Ex和磁場信號Hy,根據 Cagniard公式求得地下介質的反演電阻率和阻抗相位:

式中,ρs為視電阻率,Ω·m;f為發射頻率,Hz;Ex為x方向的電場強度,V/m;Hy為y方向的磁場強度,A/m;φ為阻抗相位,rad;φE為電場相位,rad;φH為磁場相位,rad。

本次探測使用加拿大鳳凰地球物理有限公司生產的可控源電磁多功能儀(V8),設置發射極距為1.6 km,收發距最近為7.6 km,發射頻率范圍為1~9600 Hz,共布設46個頻點,探測點距為20 m,探測極距為20 m,結合礦區走向,共布置6條測線。測區分布有較多的供電電線、地下管道和高壓電箱,特別是50 Hz高壓交流電干擾,數據采集過程中通過采用大功率發射機提高信噪比,加大采集時間壓制隨機干擾,采用50 Hz陷波器壓制工業電流影響,以保證數據質量。

2 礦區概況

2.1 礦區地質資料

區內出露地層簡單,除新生界第四系沉積物沿溝谷、河流兩側分布外,僅見零星出露的下元古界荊山群變質巖,巖性為黑云片巖、變粒巖、透輝大理巖等。區內斷裂構造十分發育,尤以北北東向斷裂最為發育,屬金牛山斷裂西側的近乎平行的同期次級斷裂,該組斷裂走向為10°~20°,傾向北西,傾角為50°~80°,斷裂長為數百米到數千米,寬一般為幾厘米至十余米。主斷裂面兩側分布為絹英巖化二長花質碎裂巖,局部見蝕變煌斑巖脈,中部多為黃鐵礦石英脈充填。該斷裂屬壓扭性,為本區的控礦斷裂。

區內侵入巖發育,大面積出露中生代燕山早期玲瓏序列云山單元弱片麻狀細粒含石榴二長花崗巖,是金礦體的圍巖。脈巖主要為煌斑巖、閃長巖、閃長玢巖、石英脈等,沿礦脈或穿切礦脈分布。

2.2 礦區礦體特征

礦床是由多條礦脈組成的礦脈群,受北北東向壓扭性斷裂控制。該組斷裂與金牛山斷裂的關系為同期低序次,經歷了多次活動,早期為左行壓扭性,成礦期為局部引張。金礦熱液在斷裂由緩變陡處沉淀富集形成礦體。共圈出5條礦脈,12個金礦體,受與金牛山斷裂近乎平行展布的同期次級斷裂控制,其中I和Ⅱ礦體規模大,是主要礦體。

2.3 礦區開采及充填情況

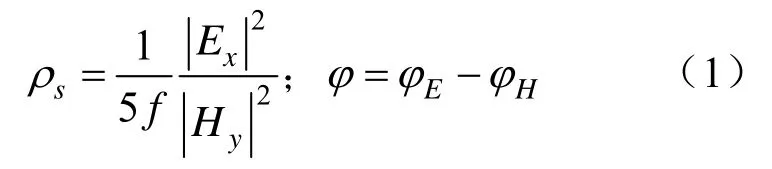

I號礦脈-105 m 中段以上充填方式為削壁充填,-105 m中段~-385 m中段充填方式為尾砂充填(見圖1)。Ⅱ號礦脈-200 m以上充填方式為削壁充填;-200 m以下充填方式主要為尾砂充填(見圖2)。

圖1 Ⅰ號礦體充填情況

圖2 Ⅱ號礦體充填情況

2.4 測區巖石物性特征

礦區主要圍巖為花崗巖,花崗巖類為高阻體,脈巖主要有煌斑巖和石英脈巖,礦石類型主要為含金黃鐵礦化石英脈,根據以往物性標本可得測區巖石物性參數(見表1)。隨著礦石不斷被開采,會形成采空區,當采空區內被低阻介質充填后,導電顆粒增加,在電性特征上與圍巖相比表現為相對低阻;若采空區未被充填,其內充滿空氣,導電顆粒缺失,在電性特征上與圍巖相比表現為相對高阻。這為可控源音頻大地電磁法的適用性奠定了物理基礎,同時,與含水的尾砂填充相比,含水的削壁填充因其具有較大的空隙和高阻的圍巖表現為相對高阻。

表1 測區 巖石物性參數

3 數據處理及異常分析

可控源音頻大地電磁法的數據處理主要有資料預處理,靜態校正和數據反演3個步驟。資料預處理使用CMT Pro軟件進行曲線的圓滑、校正及突出有用信息;靜態校正處理采用五點中值濾波進行校正;數據反演采用二維圓滑模型,考慮探測深度要求,采用15~9600 Hz范圍參與反演。

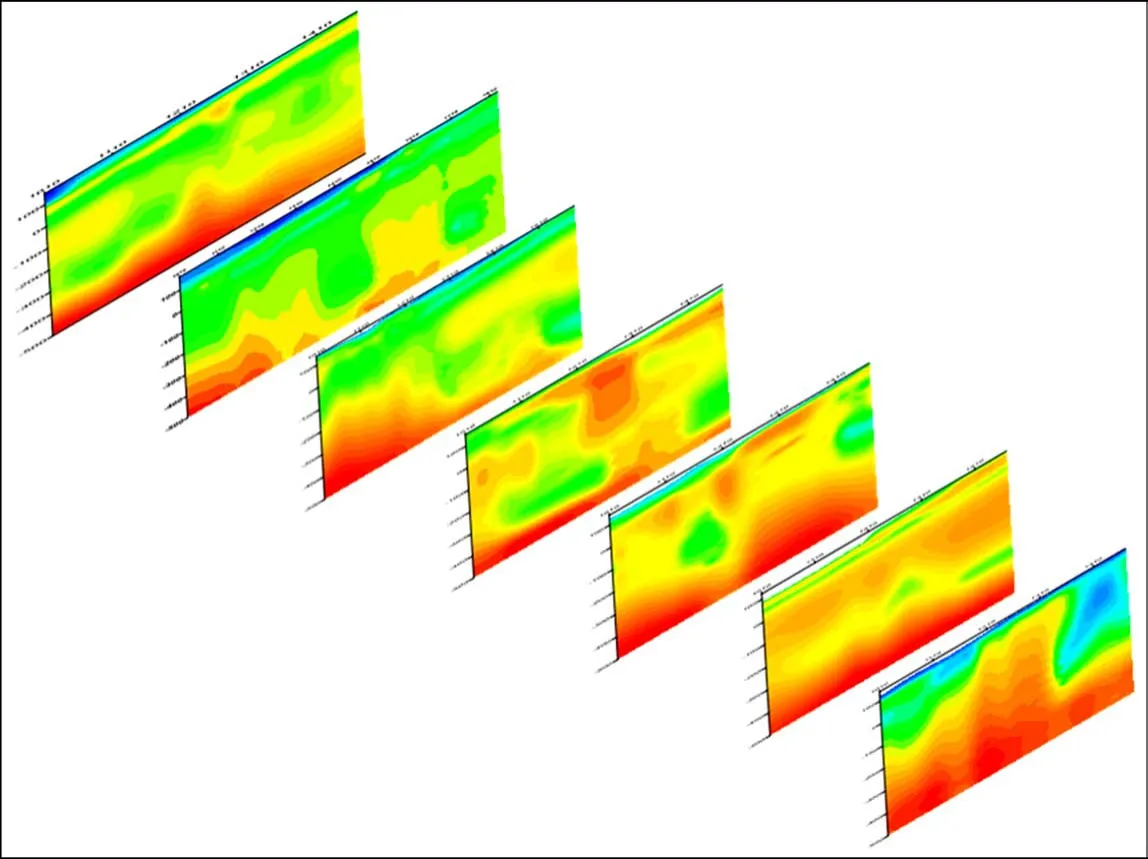

經過數據處理及軟件反演,采用surfer成圖,如圖3所示,圖中左上角到右下角依次為測線1至測線7反演視電阻率斷面。

圖3 各條測線反演視電阻率斷面

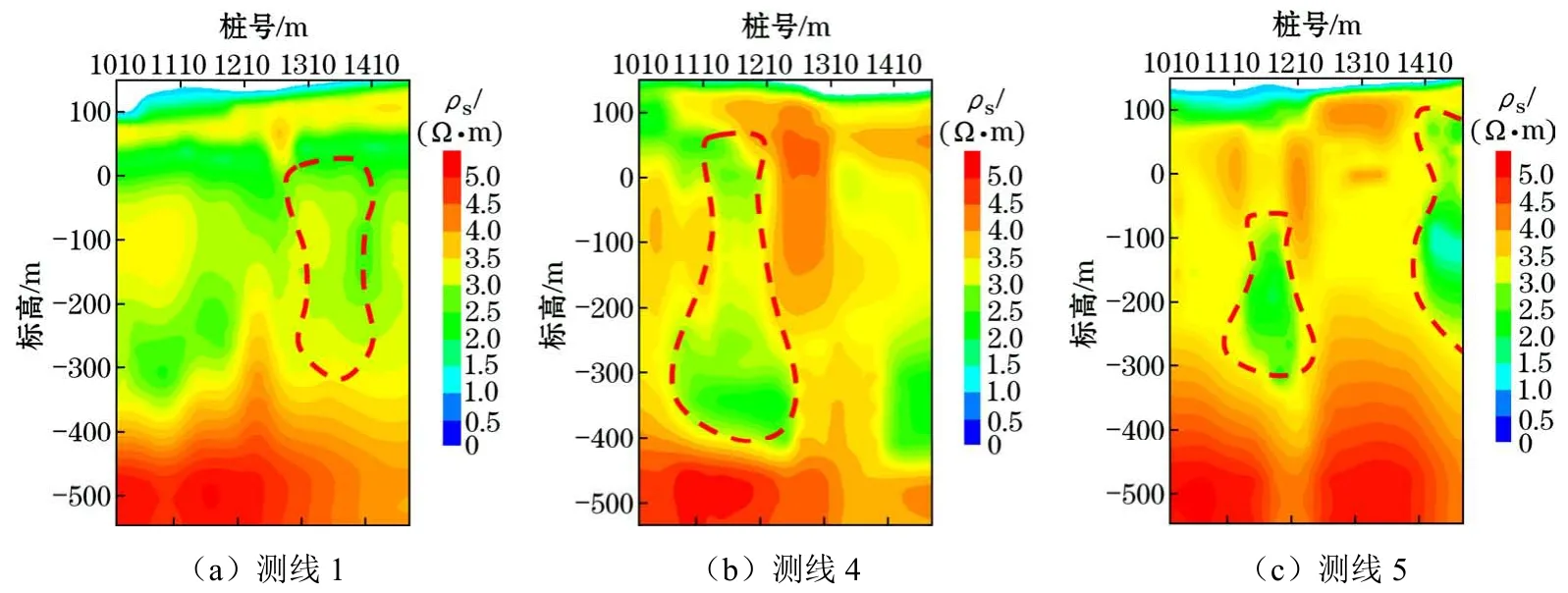

為了能更準確地分析可控源音頻大地電磁法對采空區充填效果評價的適用性,根據測線布置圖和礦脈充填情況圖,選取3條測線進行分析,見圖4,測線上均有已知的充填區,包括充填區的平面位置,充填方式和充填深度等具體信息。

圖4 測線1,測線4和測線5反演視電阻率斷面

3.1 測線1

結合相關地質資料及礦區調查信息,該區域主要為粗粒花崗巖,在電阻率斷面圖上表現為高阻,隨深度增加逐漸增大。測線1斷面圖上存在2處明顯異常,一處異常位于測線樁號約1110~1190、標高約0~-320 m,表現為相對低阻異常,結合相關地質調查資料,推測為擠壓破碎帶;另一處異常位于測線樁號約1370~1450、標高約55~-200 m,表現為相對低阻異常,結合圖2中Ⅱ號礦脈充填情況可知,測線1樁號約1370~1430與圖2中探槽位置TC98-1至TC102-4相交,圖2顯示探槽位置TC98-1至TC102-4之間在55~-180 m為削壁填充,此位置與測線樁號 1370~1450、標高約 55~-200 m的異常位置吻合,推測此異常為采空充填區引起,且沒有出現高阻區,填充效果較好。

3.2 測線4

結合相關地質資料及礦區調查信息,該區域主要為粗粒花崗巖,在電阻率斷面圖上主要表現為高阻,隨深度增加逐漸增大。測線4斷面圖存在一處異常位于測線樁號約1150~1190、標高約0~-380 m,表現為相對低阻異常,結合圖2中的Ⅱ號礦脈填充情況可知,測線4樁號約1130~1170與圖2中TC38-1至TC42-1之間相交,圖2顯示TC38-1至TC42-1之間在0~-400 m深度范圍內為采空充填區,其中0~-180 m深度范圍內為削壁填充,-180~-400 m深度范圍內為尾砂填充,此位置與測線樁號約1150~1190、標高約0~-380 m異常位置吻合,推測異常為采空充填區引起,且表現為上部削壁填充區電阻率值大于下部尾砂填充區電阻率值,未發現高阻區,填充效果較好。

3.3 測線5

結合相關地質資料及礦區調查信息,該區域主要為粗粒花崗巖,在電阻率斷面圖上主要表現為高阻,隨深度增加逐漸增大。測線5存在2處異常,一處異常位于測線樁號約1130~1190、標高約50~-380 m,表現為相對低阻異常,結合圖2中的Ⅱ號礦脈填充情況可知,測線5樁號約1130~1170與圖2中探槽位置TC14-1至TC18-1之間相交,圖2顯示TC14-1至TC18-1之間在100~-350 m深度范圍內為采空充填區,其中100~-200 m為削壁填充,-200~-350 m為尾砂填充,此位置與測線5樁號約1130~1190、標高約50~-380 m異常位置吻合,推測異常為采空充填區引起,且表現為上部削壁填充區電阻率值大于下部尾砂填充區電阻率值,未發現高阻區,填充效果較好;另一處異常位于測線樁號約1420~1470、標高約40~-260 m,表現為相對低阻異常,結合圖1中I號礦脈填充情況可知,測線5樁號約1430~1470與圖1中探槽位置TC14-3至TC18-3之間相交,圖1顯示:TC14-3與TC18-3之間在100~-350 m深度范圍內為采空充填區,其中100~-100 m為削壁填充,-100~-350 m為尾砂填充,此位置與測線5樁號約1130~1190、標高約50~-380 m的異常位置吻合,推測異常為采空充填區引起,且表現為上部削壁填充區電阻率值比下部尾砂填充區電阻率值高,未發現高阻區,填充效果較好。

通過以上3條探測線與已知測線下方的填充區進行驗證,結果顯示探測的填充區位置和規模與已知填充區對應較好。為了保證探測結果的有效性,在測線2和測線3所揭示的采空充填區進行打鉆驗證,驗證結果均顯示為填充區,且填充實際效果與探測成果相差較小。

4 結論

在煙臺牟金某金礦區實施可控源音頻大地電磁法探測,經過處理和反演共得到7條測線剖面,通過選取穿越已知采空充填區的3條測線剖面(即測線1,測線4和測線5)與測線上的已知采空充填區進行對比分析,發現測線剖面圈定的推測采空充填區范圍與已知采空充填區情況吻合較好,同時為了保證探測結果的有效性,在測線2和測線3所圈定的采空充填區進行打鉆驗證,均揭示出采空充填區。由此可以得出結論:可控源音頻大地電磁法可以作為一種采空區充填治理評價的手段,但是其具有的體積效應不能清楚地劃分填充層位,需要進一步研究;此外,可控源音頻大地電磁法對采空區充填評價只能定性解釋,即只能勾畫出采空充填區的范圍,不能定量分析,即無法量化采空區充填率達到多少百分比,需要結合鉆探等其他方法綜合判斷。