制霉菌素結合雙歧桿菌膠囊對鵝口瘡患兒治療效果及不良反應的影響

馮瑞

(遼寧省鐵嶺市婦嬰醫院口腔科,遼寧 鐵嶺 112000)

鵝口瘡主要由白色念珠菌感染所致,多見于嬰幼兒,癥狀表現為口腔黏膜出現乳白色、微高起斑膜,形似奶塊,患兒可產生痛感,影響進食,進而影響生長發育,若病情得不到有效控制,可發展至食道、支氣管,引發念珠菌性食道炎等,并發呼吸、吞咽困難癥狀,甚至影響終身免疫,繼發其他細菌感染[1]。鵝口瘡的治療方法相對簡單,制霉菌素是最常見的治療藥物,具有一定療效,但恢復較慢,復發率高,且長期服用抗生素會增加治療風險[2]。雙歧桿菌膠囊可調節腸道菌群,起到抑制致病菌侵襲的作用,但目前在鵝口瘡患兒中的應用研究報道較少[3]。基于此,本研究探討制霉菌素結合雙歧桿菌膠囊治療鵝口瘡患兒的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 回顧性分析2017年3月至2019年6月本院收治的93 例鵝口瘡患兒的臨床資料,根據治療方法不同分為對照組(n=46)和觀察組(n=47)。觀察組男27 例,女20例;年齡15 d~3 歲,平均(1.69±0.32)歲;病程2~6 d,平均(4.32±0.38)d;合并癥狀:呼吸道感染2例,腹瀉3例,營養不良6 例。對照組男25 例,女21 例;年齡10 d~3 歲,平均(1.73±0.31)歲;病程1~9 d,平均(4.28±0.33)d;合并癥狀:呼吸道感染2例,腹瀉3例,營養不良5例。兩組患兒臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。所有患者均對本研究知情同意,并自愿簽署知情同意書。本研究已通過醫院倫理委員會審核批準。

納入標準:符合《兒科學》[4]中鵝口瘡相關診斷標準(口腔黏膜表面覆蓋乳白色、微高起斑膜,形似奶塊,不易擦去,無炎癥反應,重癥患兒可伴有吞咽困難、低熱情況,取白膜顯微鏡下檢查,可見真菌);首次發病;肝腎功能正常。排除標準:近期使用服激素類、抗真菌類藥物者;重度脫水者;合并皰疹性口腔炎者;對本研究藥物過敏或過敏體質者。

1.2 方法 兩組患兒均給予環境干預,房間定期通風,加強餐具、擦嘴毛巾、玩具、衣物等清潔消毒,喂奶前清潔乳頭,在餐后使用2%碳酸氫鈉溶液清潔患兒口腔,每天2 次,同時,采取預防或治療脫水措施,加強營養干預。對照組給予制霉菌素(山東魯抗醫藥,國藥準字H37022917,規格:50萬單位/片)治療,取1 片制霉菌素碾成粉末,加魚肝油(青島雙鯨藥業,國藥準字H37022647,規格:每1 g 含維生素A1500 單位與維生素D150 單位)調成糊狀,涂抹于口腔,早、中、晚各1次。觀察組在對照組基礎上給予雙歧桿菌膠囊(上海上藥信誼藥廠,國藥準字S10950032,規格:0.21 g/粒,),1歲以下患兒,每次1 粒,每天1 次,取出藥粉溫水送服;1 歲以上患兒,每次1粒,每天2次。兩組均治療14 d。

1.3 觀察指標 比較兩組治療效果,參照《諸福棠實用兒科學》[5]評價標準:治愈,口腔表面白色黏膜完全消失,顯微鏡檢查口腔分泌物未見真菌;有效,口腔表面白色黏膜大部分消失,顯微鏡檢查口腔分泌物未見真菌;無效,口腔表面白色黏膜面積無明顯改變,顯微鏡檢查口腔分泌物仍有真菌;加劇,臨床癥狀無好轉,且感染向食道、支氣管等部位擴散。總有效率=治愈率+有效率。比較兩組患兒恢復情況,包括用藥時間及癥狀消失時間。比較兩組患兒用藥不良反應發生率,包括惡心、過敏性皮炎、腹瀉等。比較兩組患兒復發率。

1.4 統計學方法 采用SPSS 24.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“x±s”表示,比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

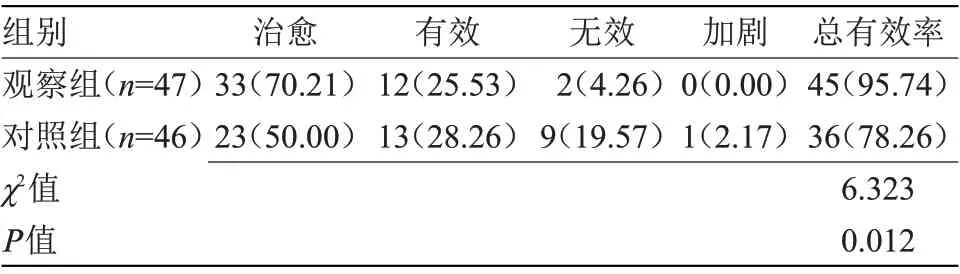

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n(%)]Table 1 Comparison of clinical efficacy between the two groups[n(%)]

2.2 兩組恢復情況比較 觀察組用藥時間、癥狀消失時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組恢復情況比較(x±s,d)Table 2 Comparison of recovery between two groups(x±s,d)

2.3 兩組用藥不良反應發生率比較 觀察組用藥不良反應發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組用藥不良反應發生率比較[n(%)]Table 3 Comparison of adverse drug reactions in the two groups[n(%)]

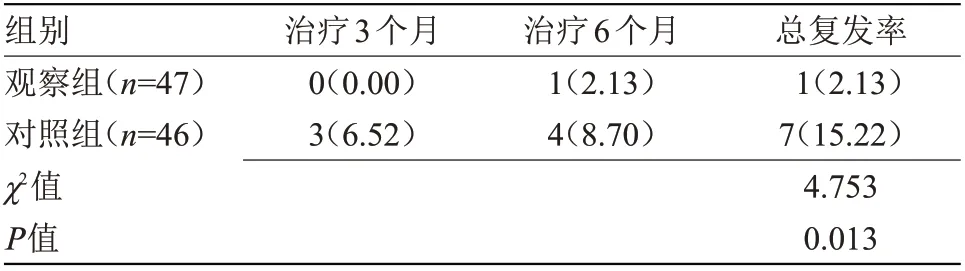

2.4 兩組復發率比較 觀察組總復發率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組復發率比較[n(%)]Table 4 Comparison of recurrence rates between the two groups[n(%)]

3 討論

鵝口瘡易發于營養不良、身體虛弱的患兒,且可發于任何年齡段,但以2 歲以下小兒較多見,雖然臨床癥狀并不顯著,但若不及時治療,仍有全身擴散可能,進而誘發彌漫性酵母菌感染[6]。鵝口瘡是真菌感染導致的疾病,通常給予局部用藥治療,癥狀嚴重者可全身用藥,制霉菌素為常用的治療藥物,可外用涂抹于創面,與口腔內白假絲酵母細胞膜結合,從而破壞細胞膜,有效抑制感染,但長期使用抗生素會提升病菌耐藥性,且口腔中酸性環境易使白假絲酵母大量繁殖,延長治療時間,病情也易反復,影響患兒營養吸收,長期可導致患兒免疫力進一步下降,雖然配合2.5%碳酸氫鈉溶液可暫時改變口腔環境,但并不能從根源上抑制病菌生長繁殖[7-8]。因此,尋找一種安全有效的治療方法對鵝口瘡患兒具有重要意義。

雙歧桿菌膠囊是一種從母乳營養兒糞便中分離的厭氧菌,可在腸內發酵產生乳酸、醋酸,提高機體鈣、磷、鐵的吸收率,在治療慢性腹瀉、乳糖消化不良等疾病中均有良好的應用效果[9]。本研究結果顯示,觀察組治愈率高于對照組,用藥及癥狀消失時間均短于對照組,不良反應發生率低于對照組,復發率低于對照組(P<0.05),表明制霉菌素結合雙歧桿菌膠囊可提升鵝口瘡患兒治愈率,縮短用藥時間、癥狀消失時間,有效控制不良反應情況,同時,可有效預防疾病復發。分析原因為,雙歧桿菌膠囊中雙歧桿菌屬于有益菌,可抑制人體有害細菌繁殖,抵抗病原菌感染,促進腸道正常菌落生長繁殖,有效調節腸道環境,同時,可促進人體所需維生素合成,提高機體免疫,從而提高患兒抗病能力,改善鵝口瘡并發的營養不良、腹瀉等癥狀,促進疾病恢復,并有效減輕制霉菌素咽下后產生的惡心嘔吐等不良反應,控制疾病復發[10-11]。

綜上所述,制霉菌素結合雙歧桿菌膠囊可提升鵝口瘡患兒治愈率,縮短用藥時間,促進癥狀消失,有效降低藥物不良反應發生,控制疾病復發率,值得臨床推廣應用。