對話攝影家黑明:“興趣驅(qū)動我堅持記錄普通人”

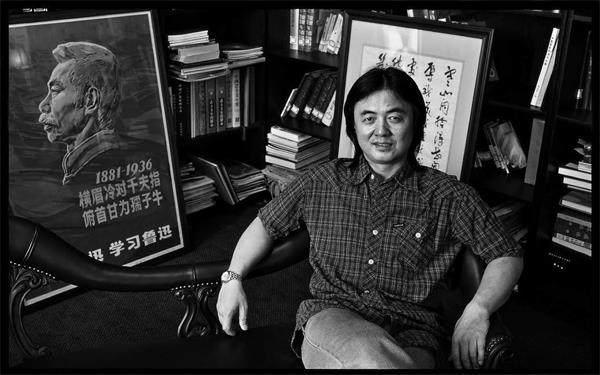

攝影家黑明。

《財經(jīng)》雜志聯(lián)合“巨浪視線”,推出系列影像專題視頻節(jié)目——光刻。文藝評論家楊浪陸續(xù)對話數(shù)十位中國攝影家。通過訪談回顧攝影家們的創(chuàng)作與經(jīng)歷,再現(xiàn)他們鏡頭下的高光時刻。

本期嘉賓為著名攝影家黑明。

訪談/楊浪編輯/黎立

楊浪:各位朋友,今天我們《光刻》欄目請來的是著名攝影家黑明,也是中國藝術(shù)研究院一級攝影師。

我跟黑明是《中國青年》的老同事,相識于1995年,在認(rèn)識黑明之前,我就讀過他的作品,也寫過和他相關(guān)的文章。非常欣慰地看到在過去幾十年里,黑明孜孜不倦地行進(jìn)在紀(jì)實攝影的道路上,并且為公眾、為攝影界,同時也為我們中國當(dāng)代史,記錄了一批非常重要的影像。據(jù)我所知你已經(jīng)出版了二三十本專著。

黑明:是的,不過我的書都是一些自己感興趣的照片和文字,沒有你說的那么重要。

楊浪:對于一個攝影家來講,其實黑明的作品和他的影響力也非常深遠(yuǎn)。今天有幸能跟黑明敘敘舊,聊聊攝影和他的創(chuàng)作經(jīng)歷,一定會是一件有趣的事情。

黑明:咱們認(rèn)識快30年了,還沒有這么正式地聊過天。

楊浪:是的,你出生在一個什么家庭?你是家中老幾?

黑明:普通干部家庭,老三。

走過青春

楊浪:我第一次接觸到你的作品,就是《走過青春》,早年我還給《中國攝影家》雜志寫過一篇《走過青春》的書評。

黑明:是,我記得那期雜志,一共發(fā)表了關(guān)于《走過青春》的三篇文章和一些照片,印象中一篇是你寫的,一篇是李江樹寫的,還有一篇是何志云寫的,那時我還不認(rèn)識何志云,記得李江樹曾經(jīng)告訴我,那期稿子是程小玲找他約的稿。只是我不記得是哪一年了。

楊浪:你是哪一年開始準(zhǔn)備拍知青的?

黑明:1993年,那時做事很不方便,尤其是查資料,既沒有網(wǎng)絡(luò),也沒有那么多的相關(guān)出版物,再加上那時自己年齡又小,也沒能真正經(jīng)歷過那個時代,所以前期查資料和聯(lián)系被攝對象也用了很長時間,直到1994年春節(jié)前夕,我才獨自一人第一次去了陜北宜川的黃河邊開始尋找知青。

楊浪:你完成《走過青春》這本書一共用了多長時間?哪年出版和舉辦的展覽?

黑明:1993年開始準(zhǔn)備,1994年到1997年之間,我前前后后一共去了九次延安,一次西安,拍攝了120多名知青,其中在延安采訪了60多人,北京采訪了60多人。1997年中國工人出版社出版的,同年12月在中國美術(shù)館舉辦的展覽,隨后在全國很多城市進(jìn)行過巡展。

楊浪:這部作品非常打動人。黑明大學(xué)畢業(yè)到北京工作后,做的第一件事就是通過媒體尋找自己的老師,并且開始用圖文的形式記錄那批在延安插隊的北京知青。三四年間,采訪了百余名知青,通過出版、展覽以及媒體的報道,黑明所做的這件事情在社會上引起很大反響。

記得當(dāng)時我去美術(shù)館看完展覽就在想,黑明這家伙不僅感恩,同時還用自己特有的攝影方式,去追尋知青的生命軌跡,并且記錄了一大批留守和返城知青的真實狀況。當(dāng)時就讓我覺得這是一個非常重要的歷史題材,它反映了整整一代人的命運和前途。所以,我想請黑明談?wù)勱P(guān)于《走過青春》的創(chuàng)作緣起,你當(dāng)初為什么會把鏡頭對準(zhǔn)知青,都有過哪些經(jīng)歷,這里面一定會有很多故事。

黑明:曾經(jīng)有很多人都和你一樣問我,你又不是知青,為什么要拍知青?我覺得很多人做事,都有一種情結(jié),我拍知青也是有一些情結(jié)所促使吧。一是我有幾個老師是北京知青;二是由于工作需要,我的父親早在上世紀(jì)六七十年代就和許多北京知青有著密切聯(lián)系;三是我的姐姐和哥哥也是知青。在我很小的時候,我就跟著哥哥到他插隊的農(nóng)村去玩,雖然生活非常艱苦,但我那時覺得知青放牛放羊卻很浪漫,印象非常深刻。也許正是這些因素,啟發(fā)我開始尋找知青,并且用攝影的方式來表現(xiàn)他們真實的生活現(xiàn)狀。

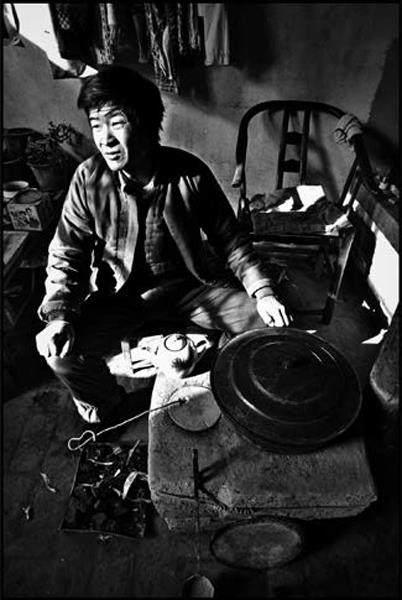

張觀湘,1950年生于北京,1969年赴陜北插隊。1976年與河南逃荒女子霍桂玲結(jié)婚。后在林區(qū)患“克山病”。通過《中國青年報》報道,全家回到北京。攝影/黑明

楊浪:當(dāng)年就是讀你的作品,偶然碰到了你。你采訪的第一個知青是誰?

黑明:沒有刻意安排誰是第一個、誰是第二個,這本書是按照采訪日期排的順序。我最早是在壺口瀑布那地方開始采訪的,記得采訪的第一個知青叫張觀湘,是一名護(hù)林員,當(dāng)?shù)氐墓ぷ鳝h(huán)境和生活條件都非常艱苦,他得了一種地方病叫“克山病”。通過我的報道,這個人后來回到了北京,兩個女兒也被北京的一個熱心人帶回了北京,安排她們上學(xué)和工作。

楊浪:你通過自己的影像改變了他們的命運。

黑明:是,不少人通過媒體的報道回到北京,改變了自己的生活狀態(tài)。

楊浪:有一個印象特深的知青是解說足球的張路,也是觀眾都很熟悉的一個公眾人物。

黑明:是,張路這人很好,他畢業(yè)于北京四中,文革時他的父母被關(guān)進(jìn)了“牛棚”,為了找到一條活路,他便帶著弟弟去延安插隊當(dāng)了知青,再后來又為了找到一條出路,他考大學(xué)、讀研究生又回到了北京。