基于用戶體驗的科技館展覽設計研究

江欣穎 洪歆慧

中圖分類號:G315 文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2021)09-0055-03

1 用戶體驗概述

用戶體驗是產品、交互或服務設計研究的一部分,其關注使用者在特定語境下,操作或使用一件產品或一項服務,完成特定任務時的所做、所想和所感。用戶體驗站在用戶視角去看待產品或服務是否具有可用性和易用性、是否對人友好等問題。如今用戶體驗已經廣泛運用在金融、互聯網等多個領域。隨著體驗時代的到來,好的產品與服務已經無法滿足消費者日益增長的需求,他們開始注重自己所使用的產品或享受服務背后帶來的情緒價值,因為好的用戶體驗才能產生持續性的吸引力。

2 科技館展覽研究現狀分析

國外十分注重展覽展示對兒童的教育,科技館通常會細分受眾群體,根據其認知特點、興趣和需求進行展示布局和展品的設計。他們充分考慮到兒童的社交行為、親子互動行為,并且運用多模態的展示方法,讓兒童在聲光電、觸摸感知等多種形式共同作用下,吸收科學知識,并給他們帶來了良好的體驗。

目前,我國科技館已經開始嘗試運用虛實結合的數字展品,并注重展品與觀展者的互動性和沉浸式體驗。楊滋等人還提出了多維互動體驗的可能。科技館內提供的各種知識課堂、手作活動也贏得了許多家長的青睞。但相比于國外,我國絕大部分兒童展廳還存在主題沒有內在邏輯、展項零散混亂、缺乏系統性的情況,導致兒童理解困難,看過就忘,知識科普目的大打折扣。除了上述提到的存在問題之外,我國極少將兒童與同伴的互動作為展覽體驗的考慮因素,且科技館在“展前”與“展后”的服務提供上也有所欠缺,需進一步優化。

3 科技館展覽主要受眾群體分析

3.1 兒童

3—7歲學齡前兒童。他們善于觀察和感知,以此來認識世界和接受信息,他們經常是由知覺而非推理所控制。家長會給予較多的陪伴,他們對家長也有著較強的依賴性。另外,他們容易被外界事物吸引,通過多感官的刺激,能夠吸引他們的注意力。

7—12歲學齡兒童。他們較為好動,思維活躍,善于探索新事物。在對待曾經學過和已掌握的知識或者似曾相識的事物時,相比于一無所知的東西,前者更能吸引他們的注意。對具體形象、形式新穎、色彩鮮艷的事物較感興趣。他們希望自己能夠被認可,獲得獎勵。所以在展覽陳列上,更多的關注點在于互動性、趣味性上。

3.2 家長

科技館中更多的家長是年輕的父母,他們有較高的學歷,重視教育,同時也注重親子陪伴與交流。他們平時會在線上了解展覽的情況,進行購票,同時也注重看展的性價比。為了記錄孩子的成長過程,他們通常會給孩子們拍照留念或購買展覽紀念品。經常帶孩子去科技館看展的家長,也存在獨自讓孩子觀展,自己坐著等候的情況。

4 科技館受眾群體展覽體驗觸點分析

筆者將用戶觀展旅程分為3個階段:觀展前、觀展中和觀展后,對每個階段的用戶行為進行梳理,識別出各個接觸點,對觸點問題深入分析后,得出展覽體驗優化的策略。以家長和兒童兩條線分別分析他們的真實體驗感受,如圖1所示。

4.1 家長

4.1.1 觀展前――了解展覽并購買門票

家長了解展覽信息的方式多樣,多數從線上獲取,如流量平臺、微信等,或者通過學校家長交流群,其他家長朋友圈曬照等獲取到展覽信息;還有一部分家長是受到了他人推薦,產生了興趣之后和孩子商量一起去科技館。根據科技館工作人員訪談得知,去科技館看展的家長在購票上存在以下幾種情況:(1) 直接到科技館購票。(2) 線上平臺購票,這種購票方式占了大部分。前者若是碰上節假日去科技館看展,通常會設置DP 點位,做掃碼活動,導致科技館售票區大排長龍。等候的時間過長,兒童會產生不耐煩等負面情緒,家長也隨之變得焦慮;后者逐漸成為一種購票趨勢,家長通常會先瀏覽科技館展覽信息和體驗者的相關評論,然后在平臺上下單,直接到展區。

選擇網上購票的這種方式更加便捷,也是這一階段的關鍵觸點,科技館要從家長的角度出發,做好網絡宣傳推廣工作和網上購票流程的建設。

4.1.2 觀展中――親子觀展與互動

經過實地調查發現,大多數家長都是陪同孩子一起參觀展覽的。如果有一些互動小裝置,部分家長會與孩子一起探索和玩樂,并向孩子解釋展品的科學原理,進行引導和教育;部分家長會在一旁觀察孩子與裝置的互動。喜歡曬娃的家長在觀展過程中會讓孩子和展品一起拍照留念。另外,還有一些家長(大多數是經常帶孩子來科技館,并且孩子看展意愿強烈,能獨立行動)則是坐著等,讓孩子自由參觀,他們對孩子的安全較為放心,也不用時刻盯著他們。

展品的設置是影響整體體驗的重要觸點,家長在陪孩子看展時,也會產生無聊的情緒,增加與孩子的互動、觀看有趣的展品也是家長們所期望的。

4.1.3 觀展后――評價與傳播

觀展之后,有些家長會發朋友圈、vlog記錄孩子的觀展過程,從網上購票的家長會在平臺上撰寫評論,對展覽感到有趣和滿意的家長,會向身邊人推薦觀展。

展覽的反饋和口碑建立對于科技館來說是十分重要的,加強評價渠道和傳播途徑、方式的建設,讓家長們在使用的過程中更加順暢的進行。

4.2 兒童

4.2.1 觀展前――了解展覽并產生興趣

兒童獲取展覽信息的方式與家長不同,分為被動獲取和主動提出,被動獲取的多是學校老師告知展覽信息,或者從同齡人當中交流獲得,也有可能是家長告知孩子展覽信息。兒童也會主動提出去科技館的想法,由家長代為買票。年齡稍大的孩子,會和同伴相約,自主前往并購票,不需要家長的幫助。

宣傳內容應該站在兒童和家長的角度,從兒童角度吸引他們的看展興趣,從家長角度告知展覽能夠帶給兒童的益處。

4.2.2 觀展中――觀看展覽與互動接觸

兒童采用的是跳躍式觀展,他們不會按順序看完展品,對于不感興趣的展品一掃而過,遇到特別有趣的展品會停留很久,有些孩子會再次返回觀看。國內大部分科技館采用的是開放式的展覽方式,一般將展品都陳列在桌上,分散放置。而掌握知識是需要圍繞重要概念產生聯系和組織起來的[5]。這種陳列方式雖然可以分散人流,讓兒童自主選擇感興趣的部分觀看,卻不能夠梳理出一條看展的邏輯線,兒童難以進行有意義的知識組織,獲得的知識就像一顆顆未串起的珠子,屬于點狀式知識習得。這種展覽方式更適合以游樂為目的的低年齡段兒童,而想要從中寓教于樂,還需要將珠子按照一定的路線串起來。兒童會通過觀看、觸摸、傾聽等多種方式感知事物,這是他們認知和學習的過程。在看展時,特別喜歡用手去觸摸展品來感知它們,更喜歡親自操作,這時兒童在接觸展品的過程中,展品有可能損壞或者存在安全隱患。

大部分兒童是跟著父母一起觀看的,孩子會分享自己看展的感受和對展品的認知。有些孩子會獨自一人參觀與探索,通常父母就在身后,遇到轉角處時,兒童會返回確認父母所在的位置,擔心自己與父母走散。

另外,在碰到互動型裝置時,兒童會先觀察其他人是怎么去操作這個裝置的,然后從對方的反應中得到信息,如果好玩有趣,他們就會加入和對方一起互動。如果對方產生的是厭惡或者恐懼的反應,他們則會猶豫,開始平衡自己心中的好奇,甚至退卻。當他們對同一展品有著相同的感受時,即使是陌生的同齡人之間也會產生短暫的友誼,他們也需要同伴的鼓勵和支持。

結合兒童看展的行為,科技館應豐富展示內容并形成系統,同時增強展覽的故事性和趣味性,兒童與家長、同伴之間的互動性,還要考慮到展覽動線的邏輯性和安全性。

4.2.3 觀展后――評價與傳播

看完展覽后,兒童會和家長或者同伴交流令自己印象深刻的展品,但是用口頭描述的方式有時無法生動形象地詮釋展覽的內容,出現對方不理解、無法感同身受的情況。

對于展覽的傳播,不僅僅停留在口頭傳播,還可以添加其他的傳播載體,比如小畫冊、玩具、小徽章、音頻等,讓兒童能夠更好的在同伴面前展示自己的所見所聞。

5 基于用戶體驗的科技館展覽設計策略

筆者基于用戶體驗相關理論初步提出了科技館展覽體驗的優化方向,并將之具體應用在科技館主題展覽的設計方案中。該展覽是3D打印眼鏡品牌計劃在科技館舉辦的一次快閃類科普展,以“大開眼界”為主題,向大眾普及愛眼護眼知識,旨在讓家長和兒童認識眼睛,重視視力預防和保護。筆者關注用戶觀展的各個階段,在展程規劃、展品設置等方面去提升展覽的用戶體驗。

5.1 營造期待

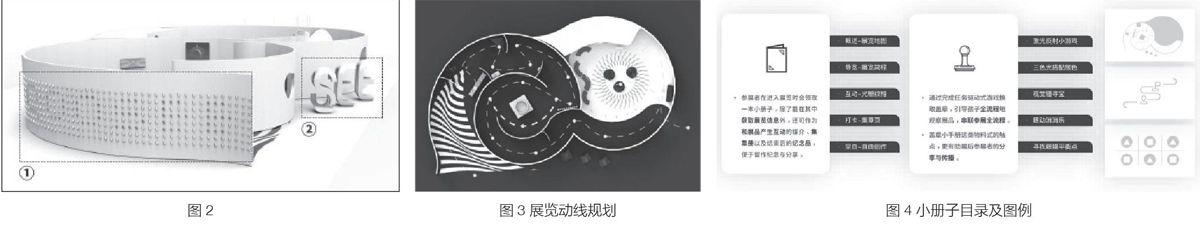

與常設展不同,該主題展的時間安排在節假日,存在高峰期排隊問題,所以需要進行合理的分流,緩解人們等待時產生的不良情緒。在展館外部設置了一些有趣的裝置供人們打卡拍照和打發時間,為內部的展覽埋下伏筆。另外,也為展覽帶來更多的關注度,激發人們的好奇心。如圖2 所示,①是“火眼金睛”,在眾多相同的字母中找不同并按下裝置,全部亮燈后呈現出一個圖案;圖2 中②利用視錯覺在不同角度看到不同字母,45 度角看到的是“QOO”,135度角看到的是“SEE”,QOOSEE為眼鏡品牌名。

5.2 優化路徑

展覽內容涉及光學知識、視錯覺、近視、視力矯正、眼鏡等相關知識,共有二十多件展品,包括畫作、互動裝置、實體展品、視頻、沉浸式體驗區等多種展覽形式。整個動線是先讓兒童認識光的產生與傳播,由于眼睛有趨光性,所以產生了許多不同的視覺現象,讓兒童認識到眼睛所能接收到的美好“視界”,此時兒童的情緒達到峰值;接下來告訴兒童,不當用眼會導致視力下降等一系列問題,讓兒童體驗近視與散光人眼中的視界,這時兒童會產生害怕擔憂的情緒;然后向兒童科普視力保護的方法以及眼鏡的知識;最后展示視力矯正方式以及最新的研究成果,讓情緒得到提升。通過動線的合理規劃、展品的設置和擺放、移步換景的手法,形成一條富有邏輯的參觀路線,孩子能夠循序漸進地聚焦于展覽內容。迷宮式的布局,能夠激發孩子的探索欲望。最終,讓孩子們認識到視力保護的重要性,了解視力保護的方法,近視的患兒能夠及時采取正確的視力矯正措施,延緩視力加深(圖3)

5.3 加強互動

該展覽內容涉及部分晦澀難懂的、重要但枯燥的專業知識,所以在普及知識時,不能直接生搬硬套教科書里或是網絡上的,應運用兒童更為理解的方式,趣味化這些科學知識和原理,使之變得容易學習和記憶。經調查發現,兒童看到有趣、互動性強的裝置時,尤其是在和其他同伴交流的過程中,會產生正向體驗。另外,當他們在對一個新奇的產品產生疑惑,最后解開謎題時,也會達到正向峰值。所以,展品運用多元的互動形式,如體感、AR技術等,同時設置集章兌換小禮品環節,在兒童完成操作時,可以找工作人員蓋章。在展程最后設置兌獎臺,這樣既可以給小朋友鼓勵,提升他們觀展的積極性,也是一種促進傳播的方式。圖4是展覽設計中集章兌換環節使用的小冊子目錄及圖例。

5.4 激活燃點

大多數互動類的展品都是單人的體驗。而在調查中發現,兒童與同伴交流的過程中能夠更好地學習和獲取知識。設置多人互動裝置,可以培養他們的協作能力。從認識朋友的角度來看,無論是內向還是外向的兒童,都能夠幫助他們勇敢邁出交友的第一步。從家長的角度看,在親子互動中找到樂趣,告別無聊的觀展體驗。如圖5 所示的激光游戲,其利用光反射原理,雙方合作調整兩側激光光路,經過一定角度的反射最終重合在一點上。

5.5 延伸體驗

峰終定律認為服務體驗的記憶是由兩個因素決定的,即高峰時刻的感受與結束時刻的感受。全過程的結束時刻便是在展覽的最后,絕大部分科技館并未考慮展覽的最后體驗,也沒有意識到終點對于整個展覽的效果會產生極大的影響,甚至決定了復購率。另外,對展后的傳播也起到了一定的作用。除了上述提到的終點集章兌換獎品外,還可以設置一些與展覽有關的周邊產品售賣,比如視錯覺玩具擺件、視錯覺創意用品、視錯覺趣味圖冊、愛眼護眼小用品等,形成科技館新的商業模式。售賣的形式可以為趣味扭蛋機、潮酷盲盒柜、自動販賣機等。

6 結語

結合線上線下設計調研,從用戶體驗的視角對科技館受眾(觀展兒童及其家長)展開研究,通過生成全局旅程地圖比對兩者觀展過程中體驗的峰谷差異,多渠道挖掘影響觀眾體驗的關鍵場景,并利用“拔高波峰”“填平波谷”“延伸體驗”“優化觸點”等方式對科技館展覽進行要素提煉、流程優化、交互創新,最終實現寓教于學的效果。