三線套軌鐵路道岔曲線形鈍角轍叉設(shè)計(jì)

楊啟武 邢明照 姚彬 于浩然

1.中國港灣工程有限責(zé)任公司,北京100027;2.石家莊鐵道大學(xué),石家莊050043

隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,與世界各國的經(jīng)濟(jì)往來越來越頻繁,國際地位不斷提高。在這樣的大背景下,習(xí)近平總書記提出了一帶一路倡議,即絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和海上絲綢之路。構(gòu)建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶要創(chuàng)新合作模式,加強(qiáng)“五通”,即政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金流通和民心相通,以點(diǎn)帶面,從線到片,逐步形成區(qū)域大合作格局。其中,基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通是基礎(chǔ)性關(guān)鍵領(lǐng)域,而鐵路聯(lián)通則是設(shè)施聯(lián)通的優(yōu)先領(lǐng)域。

縱觀國際鐵路市場,隨著我國一帶一路倡議的縱深推進(jìn),一批新的國際鐵路已納入規(guī)劃或正在進(jìn)行前期的研究工作。國際鐵路建設(shè)中面臨著不同國家軌距標(biāo)準(zhǔn)不同的難題,甚至在同一國家內(nèi)部也存在著不同的軌距,不同軌距鐵路網(wǎng)銜接融合的需求巨大。歐洲、非洲、孟加拉國、越南、巴基斯坦等一帶一路沿線國家軌距差異較大,主要有1 000、1 067、1 435、1 520、1 676 mm等軌距。一般的處理方法是采用1 435 mm標(biāo)準(zhǔn)軌距將寬軌距或窄軌距的線路串聯(lián)起來,共用軌枕和路基,形成套軌鐵路。

在各種套軌鐵路中,采用1 435 mm/1 000 mm套軌形式的線路較多,其既能滿足1 000 mm窄軌列車和1 435 mm標(biāo)準(zhǔn)軌列車共同使用線路的要求,又能節(jié)約土地和建設(shè)資金,減輕環(huán)境污染,提高鐵路的運(yùn)輸能力。因1 435 mm/1 000 mm套軌鐵路一般采用3根鋼軌,故稱為三線套軌鐵路,相應(yīng)的道岔稱為三線套軌道岔。與既有道岔相比,三線套軌道岔形式更加多樣,結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,設(shè)計(jì)過程中面臨著軌件與零部件空間布置的難題,其中轍叉設(shè)計(jì)更為突出。本文針對轍叉的設(shè)計(jì)問題進(jìn)行深入研究。

1 鈍角轍叉平面設(shè)計(jì)

1.1 三線套軌道岔形式分析

三線套軌鐵路中的標(biāo)準(zhǔn)軌線路和米軌線路按照直行、朝共用軌轉(zhuǎn)向、朝非共用軌轉(zhuǎn)向三種方式進(jìn)行組合。三線單開套軌道岔可分為14種結(jié)構(gòu)形式,其中最典型的兩種道岔結(jié)構(gòu)形式(圖1)為:①套軌朝共用軌一側(cè)轉(zhuǎn)向,套軌直行;②套軌朝非共用軌一側(cè)轉(zhuǎn)向,套軌直行。

圖1 三線單開套軌道岔典型形式

由圖1可知,無論哪種形式的三線套軌道岔均存在鈍角轍叉。鈍角轍叉能夠?qū)崿F(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)軌列車跨越米軌線路、米軌車跨越標(biāo)準(zhǔn)軌線路。

1.2 機(jī)車及道岔設(shè)計(jì)參數(shù)

CK1E、CK1F、CKD7F型米軌機(jī)車主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1[1]。標(biāo)準(zhǔn)軌機(jī)車的主要設(shè)計(jì)參數(shù)參照《道岔構(gòu)造與設(shè)計(jì)》[2]。

表1 米軌機(jī)車主要設(shè)計(jì)參數(shù)

道岔設(shè)計(jì)時,采用軌距1 435 mm/1 000 mm的三線套軌,軌縫長度為8 mm。鋼軌為60 kg/m鋼軌。導(dǎo)曲線半徑350 m。岔枕為混凝土枕。直向過岔速度90 km/h,側(cè)向過岔速度50 km/h。

1.3 轍叉及護(hù)軌主要尺寸計(jì)算

鈍角轍叉平面尺寸見圖2。其中:tg1、tg2、tg3分別為曲線護(hù)軌平直段輪緣槽寬度、緩沖段終端輪緣槽寬度、開口段終端輪緣槽寬度;lp1、lp2、lp3分別為鈍角轍叉護(hù)軌工作邊長度、鈍角轍叉護(hù)軌輪緣槽展寬部分工作邊長度、鈍角轍叉開口部分長度;lc1、lc2、lc3分別為鈍角轍叉心軌非工作邊有效部分長度、鈍角轍叉心軌非工作邊輪緣槽展寬部分長度、鈍角轍叉開口部分長度;x1、x2、x3分別為曲線護(hù)軌平直段長度、曲線護(hù)軌緩沖段長度、曲線護(hù)軌開口段長度;D1為查照間距。

圖2 鈍角轍叉平面

1)轍叉理論角計(jì)算

三線套軌道岔中的導(dǎo)曲線后無后插直線,且導(dǎo)曲線伸入到轍叉,鈍角轍叉只能采用曲線形。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)軌距的尖軌工作邊曲率半徑R'與標(biāo)準(zhǔn)軌到米軌的距離S0的幾何關(guān)系(圖3),可求得曲線轍叉理論角α0[3]。α0=cos-1(R'-S0)/R'=cos-1(350 935-435)/350 935=2.853°。

圖3 曲線轍叉理論角

道岔號數(shù)為cotα0=20.06。可見,岔號數(shù)較大時須對護(hù)軌進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì)。

2)輪緣寬度及查照間距計(jì)算

計(jì)算轍叉咽喉輪緣槽寬度t1時,考慮標(biāo)準(zhǔn)軌距的誤差為3 mm,標(biāo)準(zhǔn)軌距為1 435 mm,則計(jì)算軌距取1 438 mm;標(biāo)準(zhǔn)軌輪背距離最小值1 350 mm,輪緣厚度最小值22 mm,輪對車軸變彎后將導(dǎo)致車輪內(nèi)側(cè)的距離減小2 mm[2]。因此,t1=1 438-(1 350+22-2)=68 mm。

計(jì)算查照間距D1時,由于車軸的彎曲,輪背內(nèi)側(cè)的距離將變大,取經(jīng)驗(yàn)值2 mm;標(biāo)準(zhǔn)軌輪背距離最大值為1 356 mm,輪緣厚度最大值為33 mm。因此,D1=1 356+33+2=1 391 mm。

3)曲線護(hù)軌輪緣槽寬度及長度計(jì)算

曲線轍叉比直線轍叉構(gòu)造復(fù)雜,養(yǎng)護(hù)維修困難。轍叉曲線工作邊一側(cè)須安裝曲線護(hù)軌,護(hù)軌的輪緣槽要適當(dāng)加寬,因此道岔的正線和側(cè)線護(hù)軌不同。

計(jì)算護(hù)軌輪緣槽寬度tg1時,護(hù)軌的側(cè)面磨耗限度取經(jīng)驗(yàn)值2 mm。根據(jù)導(dǎo)曲線半徑和查照間距,計(jì)算得出曲線護(hù)軌的輪緣槽加寬值為3 mm。因此,護(hù)軌平直段輪緣槽寬度tg1=1 435-1 391-2+3=45 mm。緩沖段終端輪緣槽寬tg2的計(jì)算條件與轍叉咽喉輪緣槽寬度t1的條件相同,tg2=t1+3=71 mm。開口段終端輪緣槽寬tg3取經(jīng)驗(yàn)值93 mm[2]。

曲線護(hù)軌平直段從正對轍叉咽喉處起,到正對叉心寬50 mm處止。展寬段的彎折角度β0取1.54°。因此,護(hù)軌平直段長度為x1=(t1+50)/tanα0+600=2 968 mm;緩沖段長度為x2=(tg2-tg1)/tanβ0=(71-45)/tan1.54°=967 mm。護(hù)軌開口段長度x3取150 mm。

4)鈍角轍叉護(hù)軌長度及轍叉趾距和跟距計(jì)算

參照標(biāo)準(zhǔn)軌的計(jì)算方法計(jì)算米軌的查照間距D'1、護(hù)軌的平直段輪緣槽寬度t'g1和緩沖段終端輪緣槽寬t'g2。米軌軌距為1 000 mm,輪背距離最小值924 mm,輪緣厚度最小值20 mm。可以算得D'1=955 mm;t'g1=1 000-955-2=45 mm;t'g2=1 000+3-(924+20-2)=61 mm。

為使米軌車輪的輪緣能夠順利進(jìn)入鈍角轍叉護(hù)軌的輪緣槽內(nèi),其鈍角轍叉護(hù)軌長度lp分三段計(jì)算,即lp=lp1+lp2+lp3。計(jì)算時,心軌實(shí)際尖端的寬度v0取經(jīng)驗(yàn)值10 mm[2],護(hù)軌沖擊角βy取經(jīng)驗(yàn)值0.916 8°[2]。因此,lp1=2v0/sinα0+t'g1/sinα0=1 065 mm。lp2=(t'g2-t′g1)/sinβy=1 125 mm。lp3取經(jīng)驗(yàn)值100 mm[2]。

同樣,鈍角轍叉心軌非工作邊側(cè)長度也分三段計(jì)算。lc1=40/sin(α0/2)=803 mm;lc2=lp2=1 125 mm。lc3仍可采用100~150 mm[2],取經(jīng)驗(yàn)值100 mm。

計(jì)算米軌鈍角轍叉最小趾距n'min和最小跟距m'min。n'min=lp1+lp2cosβy+100=2 290 mm;m'min=lp1+lc1+lc2cosβy+150=3 143 mm。

按照上述方法,將標(biāo)準(zhǔn)軌線路相應(yīng)數(shù)據(jù)代入,可得標(biāo)準(zhǔn)軌鈍角轍叉的最小趾距nmin=1 740 mm,最小跟距mmin=2 900 mm。

根據(jù)既有轍叉的尺寸,本結(jié)構(gòu)的趾距n和跟距m初步均取3 300 mm[4]。

1.4 問題分析

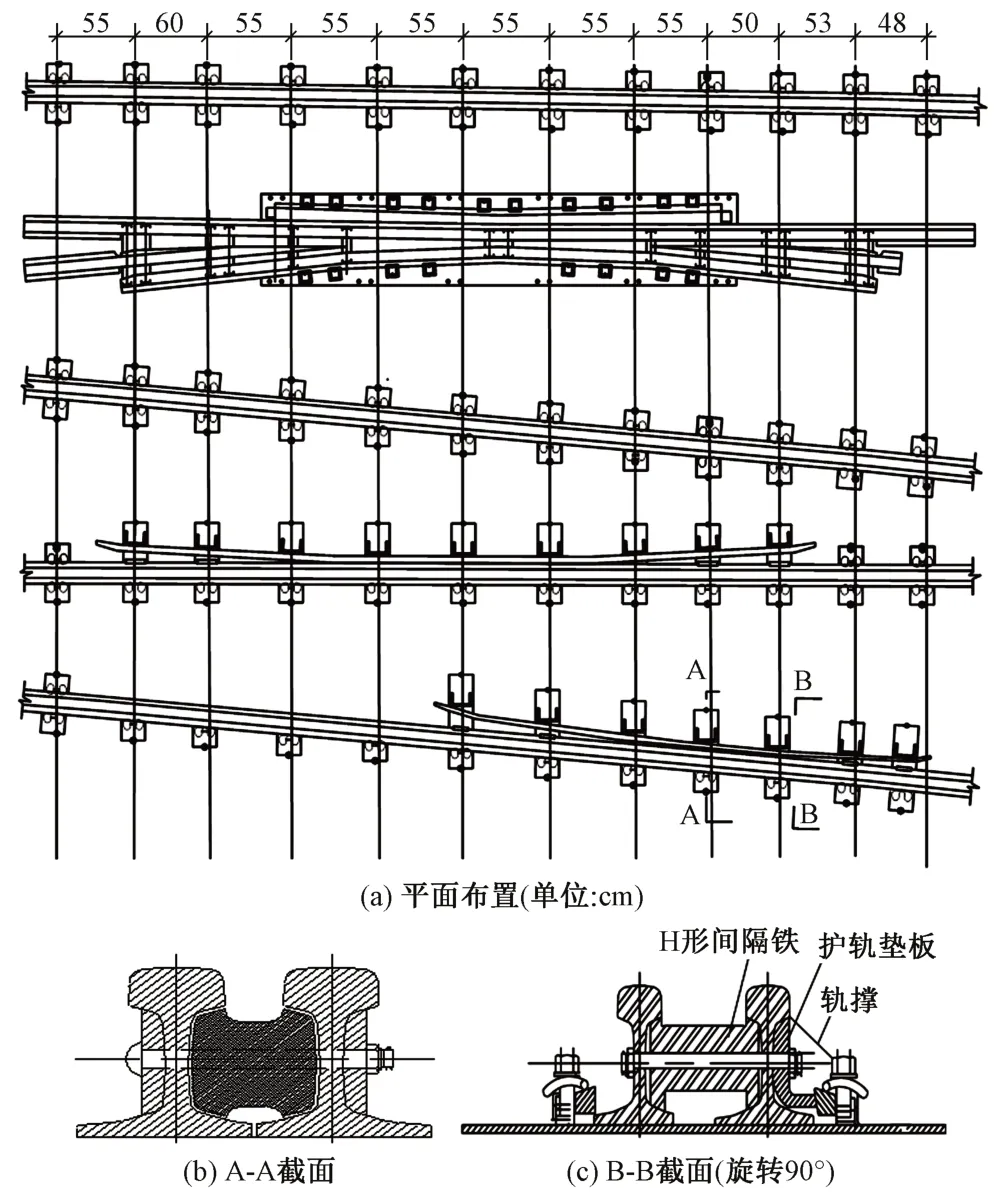

根據(jù)套軌道岔配軌圖(圖4)進(jìn)行配軌計(jì)算。

圖4 套軌道岔配軌示意

計(jì)算米軌直向線路鈍角轍叉趾端到前軌縫的距離l'。l'=R'sinα0-n-δ=14 159 mm。其中,δ為軌縫長度。鈍角轍叉前基本軌長度lj=12 500 mm。算得轍叉前端連接軌長度l3=1 659 mm,不符合連接軌長度要求(轍叉前端連接軌長不得小于4 500 mm[2]),故須將l3與前基本軌直接相連。

計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)軌側(cè)向線路鈍角轍叉趾端到前軌縫的距離l1'。計(jì)算時轉(zhuǎn)轍角β取1.64°。l′1=l″1-n-δ=R'sin(α0-β)-n-δ=7 429-3 300-8=4 121 mm。其中l(wèi)″1為鈍角轍叉咽喉至標(biāo)準(zhǔn)軌尖軌跟端的距離。l′1不滿足連接軌長度的要求,又因該連接軌前為尖軌,無法采用上文中的方法將連接軌與尖軌直接相連,須對與其相連的鈍角轍叉進(jìn)行特殊設(shè)計(jì),形成兩趾距不相等的鈍角轍叉。根據(jù)鈍角轍叉最小尺寸要求,將該鈍角轍叉的兩趾距分別定為2 900、3 300 mm,跟距均為3 300 mm,即將鈍角轍叉趾距的400 mm與l′1進(jìn)行合并,最終l′1取4 521 mm,滿足規(guī)范要求且轍叉的趾距和跟距均大于最小趾距和最小跟距[2]。

2 曲線形鈍角轍叉構(gòu)造設(shè)計(jì)

根據(jù)計(jì)算結(jié)果設(shè)計(jì)的非對稱鈍角轍叉如圖5所示。該轍叉有兩對心軌,每對心軌中有一根長心軌和一根短心軌。

圖5 非對稱鈍角轍叉(單位:mm)

曲線形鈍角轍叉由翼軌、心軌、一根護(hù)軌、緊固件和連接件組成,結(jié)構(gòu)布置如圖6所示。為了支承轍叉并保持轍叉位置的軌距,保證車輪過轍叉的平順性,在心軌、護(hù)軌以及翼軌底部與軌枕之間安裝固定鐵墊板。鐵墊板左端邊緣與左長心軌軌頭寬50 mm處對齊,右端邊緣與右長心軌軌頭寬50 mm處對齊。為了控制輪緣槽寬度,在各部輪緣槽的變化點(diǎn)處設(shè)置間隔鐵,如在轍叉的咽喉(A?A截面)、長心軌的理論尖端(B?B截面)、轍叉心軌軌頭寬50 mm、轍叉翼軌輪緣槽展寬部分末端、護(hù)軌平直部分的兩端、護(hù)軌輪緣槽展寬部分末端(C?C截面)等處設(shè)置間隔鐵[5]。

圖6 曲線形鈍角轍叉的結(jié)構(gòu)布置

為了防止車輪通過鈍角轍叉有害空間時護(hù)軌發(fā)生傾覆、扭曲以及縱橫向移動,在翼軌外側(cè)軌腰與鐵墊板頂面之間固定安裝軌撐,并在鐵墊板處設(shè)置附加護(hù)軌。在外側(cè)軌底與鐵墊板之間固定安裝轍叉扣鐵,在翼軌、護(hù)軌和附加護(hù)軌軌腰之間安裝間隔鐵。在護(hù)軌、翼軌和間隔鐵之間安裝緊固螺栓及緊固螺母,使其能夠形成一個整體,以確保轍叉結(jié)構(gòu)穩(wěn)定牢固,如圖6(b)所示。

為了防止長心軌翹起,在護(hù)軌軌腰與心軌尖端之間以及心軌與基本軌軌腰之間均安裝間隔鐵[6]。在護(hù)軌、心軌尖端、基本軌和間隔鐵之間安裝緊固螺栓,在緊固螺栓端部安裝緊固螺母,如圖6(c)所示。

為控制輪緣槽的寬度,保持轍叉結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,提高機(jī)車運(yùn)行的平穩(wěn)性,在護(hù)軌軌腰與長心軌軌腰之間安裝間隔鐵[6]。在右短心軌軌腰與護(hù)軌軌腰之間安裝間隔鐵。在護(hù)軌、間隔鐵、長心軌、短心軌、間隔鐵和基本軌之間安裝緊固螺栓,在緊固螺栓端部安裝緊固螺母,如圖6(d)所示。

3 轍叉跟端及護(hù)軌構(gòu)造設(shè)計(jì)

為保證輪緣槽寬度,并確保車輪滾壓在心軌或翼軌上時心軌與翼軌能夠一起下沉,須在轍叉跟端處設(shè)置間隔鐵,間隔鐵通過長螺栓與后部鋼軌相連接。因套軌道岔轍叉跟端布置空間受限,須在跟端位置設(shè)置大墊板以支撐轍叉[7],使其成為整體并保持套軌道岔兩種軌距不變。

參照圖1所示形式,曲線形鈍角轍叉及護(hù)軌的結(jié)構(gòu)布置如圖7所示。

圖7 鈍角轍叉及護(hù)軌結(jié)構(gòu)布置

在鈍角轍叉及護(hù)軌空間受限的位置設(shè)置間隔鐵、鐵墊板、軌撐等扣壓裝置。“套軌朝共用軌轉(zhuǎn)向,套軌直行”的道岔中僅有米軌直行和標(biāo)準(zhǔn)軌轉(zhuǎn)向要通過鈍角轍叉;“套軌朝非共用軌轉(zhuǎn)向,套軌直行”的道岔中僅有米軌轉(zhuǎn)向和標(biāo)準(zhǔn)軌直行要通過鈍角轍叉,故在鈍角轍叉處設(shè)置兩根護(hù)軌即可。

護(hù)軌的緩沖段采用H形間隔鐵[8](A?A截面),間隔鐵通過長螺栓與鋼軌連接,在其兩側(cè)支撐鋼軌的軌頭,保證護(hù)軌平直段輪緣槽寬度并使軌底具有一定寬度。

護(hù)軌的平直段不僅采用H形間隔鐵(B?B截面),還在護(hù)軌的外側(cè)設(shè)置軌撐,并安裝護(hù)軌墊板,以保持查照間距,防止護(hù)軌軌頭的橫向移動。

4 結(jié)語

本文針對現(xiàn)有轍叉設(shè)計(jì)方案無法適用于三線套軌鐵路道岔的問題,分析了三線套軌鐵路道岔形式,結(jié)合世界各國鐵路軌距的分布特點(diǎn),擬定設(shè)計(jì)參數(shù),按照規(guī)范要求對鈍角轍叉進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì)。將鈍角轍叉的趾長與短連接軌進(jìn)行合并,使得鈍角轍叉的趾長與跟長不等,形成一種曲線形鈍角轍叉,并在多處設(shè)置鐵墊板、間隔鐵、軌撐、扣鐵等連接件以加強(qiáng)鈍角轍叉的整體性,提高過岔的穩(wěn)定性和安全性,便于轍叉及護(hù)軌的組裝,簡化安裝程序,節(jié)約成本。本文采用的設(shè)計(jì)理論和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是我國的設(shè)計(jì)理論和標(biāo)準(zhǔn),推廣到國外時須依據(jù)鐵路屬地國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)一步的屬地化設(shè)計(jì)。