采煤工作面注惰-凝膠協同防滅火技術研究

韓 明 唐 禮

(1.山東唐口煤業有限公司,山東 濟寧 272100;2.山東科技大學安全與環境工程學院,山東 青島 266590)

目前,注惰防滅火技術是最主要的井下防火技術之一,邵昊、張春等學者就對注惰防滅火技術及其防滅火機理進行了深入的研究。但受工作面負壓通風的影響,惰性氣體注入采空區之后極易被采空區風流所帶出,同時在采用兩隅角埋管注惰防火技術時,靠近注惰口附近區域遺煤自燃危險得以消除,但期間工作面中部區域氧化帶寬度通常較大,自然發火情況較為嚴重,且架間遺煤自燃災害難易防控。因此,針對上述問題,提出了注惰-凝膠協同防滅火技術,在兩隅角埋管注惰的基礎之上,于工作面中部架間CO濃度較高的區域,采取高位孔注凝膠、低位孔注惰氣的方式,在支架后面形成惰氣隔離墻,有效阻止工作面向采空區漏風及減少惰性氣體向工作面漏失,并實現對采空區中部及架間遺煤自燃的有效防控,達到快速、高效抑制采空區煤自然發火災害的目的。

1 礦井概況

唐口煤礦位于山東省濟寧市境內,屬于山東能源集團,礦井設計生產能力為300萬t/a,設計服務年限為71.2 a。5305工作面是530采區的第5個回采工作面,5305工作面(軌順里段)為沿空掘巷,北面與5304采空區留有5 m隔離煤柱,東面為南部回風、南部膠帶、南部軌道大巷,西面、南面為未開拓的實炭區。該工作面煤層厚度3.0~5.5 m,平均煤厚4.5 m,煤層傾角在1°~14°之間,平均6°,埋深為-936.3~ -879.0 m,面長110 m。工作面煤體以氣煤為主,硬度為2~3。5305煤層屬于Ⅱ類自燃煤層,自然發火期范圍為69~159 d,最短自然發火期為69 d,屬于深井自燃厚煤層。

2 采空區自燃危險性分析

受特殊的地質賦存條件的影響,5305工作面采空區遺煤易發生自燃的主要因素體現為:

2.1 煤層自身具有自然發火傾向性

5305煤層屬于Ⅱ類自燃煤層,自然發火期范圍為69~159 d,最短自然發火期為69 d。工作面遺留煤體自身具有較強的自然發火傾向性是導致該工作面易發生自燃火災的根本原因。

2.2 千米深井加劇遺煤自燃危險性

5305煤層埋藏深度近千米,煤層所受地壓較大,煤體在高地壓、高應力的作用下破碎情況加劇,加大了煤氧接觸的面積。同時,煤體及煤壁在高地壓采掘活動下容易產生壓塑變形,從而產生大量漏風通道,加強了采空區內氧氣的供應。伴隨著深度的增加,地溫逐漸增加,5305工作面采空區后部溫度為30°~40°。高地溫使得采空區內部具有較好的氧化蓄熱條件,進一步增大了采空區內發生自然發火的危險性。尤其是在停采撤面期間,采空區遺煤長時間處于供氧充分的條件下,極易誘發遺煤自燃災害。

3 注惰-凝膠協同防滅火技術

開采有自燃傾向性的煤層時,常采取注惰為主的綜合防滅火措施。現有常見的惰性氣體包括CO2、N2。N2密度與空氣相近,注入采空區后容易隨著風流而被帶出采空區。CO2密度為空氣密度的1.5倍,受采空區負壓通風影響相對較小,且CO2的吸附性要優于N2,注入CO2后CO2能夠更多地吸附于煤體表面,占據更多的吸附位,從而抑制煤氧反應。對于低階煤而言,煤對CO2及N2兩種氣體吸附量的差異最大可達到10倍。因此相對而言,CO2具有更好的防滅火效果,故選用CO2用于采空區遺煤自燃的防治工作。

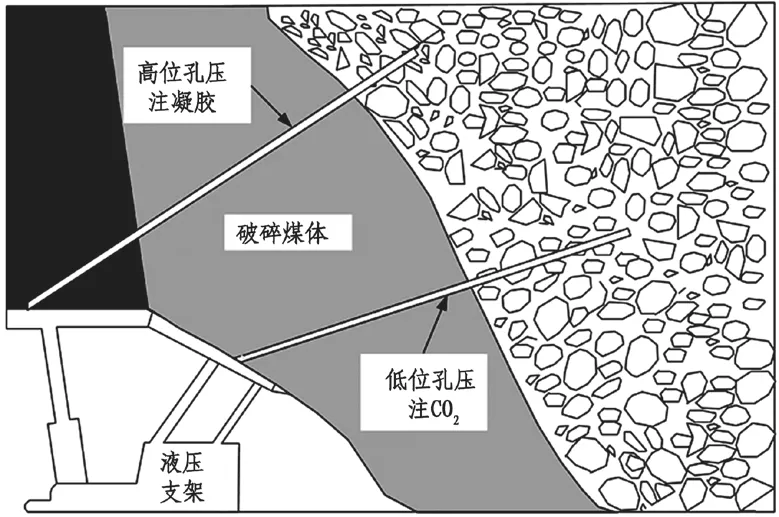

由上述對于5305工作面采空區自燃災害的特點及僅采用隅角注惰的不足分析可知,5305工作面在停采撤面期間自然發火災害較為嚴重,而僅采用隅角注惰的防火方式存在對工作面中部遺煤自燃防治效果差、架間遺煤自燃災害難以控制等缺點。因此為了加強防滅火效果,在常規隅角注惰防滅火措施的基礎之上,提出了注惰-凝膠協同防控措施,即在架間設置高位和低位鉆孔,采取高位孔注凝膠、低位孔注CO2的方式進行防火,其示意圖如圖1。

圖1 注惰-凝膠協同防滅火技術示意圖

高位孔壓注凝膠:煤層開采之后,在支架后方存在著大量的破碎矸石,成為重要的漏風通道。高位孔壓注凝膠后凝膠在重力作用下不斷下移,從而逐漸填實、封堵支架后方垮落矸石裂隙,有效地減少惰性氣體由于負壓通風而外溢至工作面的情況。并且工作面向采空區的漏風情況也將由于架間孔隙的減少而得到有效控制,采空區內部氧氣濃度將得到進一步降低。

低位孔壓注CO2:高位孔注凝膠已經使得支架后方矸石孔隙得到了有效封堵,漏風及惰氣流失情況得到了有效的控制,因此架間CO2注入后能更長時間且更有效地發揮其防滅火作用,在支架后方形成惰氣氣體隔離墻,增大采空區內部壓強,進一步減小采空區內部壓差,控制采空區漏風情況。同時,低位孔壓注CO2地點更為靈活,針對架間及采空區中部的自然發火,可以在隅角注惰的同時依靠架間留設的低位鉆孔向架間CO產生量高的區域附近進行注CO2,從而有效地對工作面中部區域、架間遺煤自然發火進行更有針對性的控制。相對于僅采用隅角注惰而言,其防火地點更具有針對性,防火效果更佳。因此該技術要求在常規隅角注CO2的基礎之上,在工作面架間每隔一段距離設置高位及低位鉆孔,如圖2。

圖2 架間鉆孔設置圖

4 防滅火效果分析

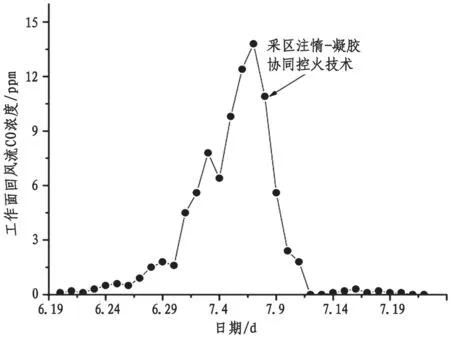

唐口煤礦5305工作面于2018年12月28日開始撤面,撤面期間工作面回風流中CO濃度如圖3所示。由圖3可以看出,工作面12月28日停采后,回風流CO濃度不斷升高,至1月14日CO濃度達到13.8 ppm,說明此時采空區后方遺煤自燃威脅已十分嚴重。故自1月15日開始采取了注惰-凝膠協同防滅火技術,工作面回風流中CO濃度迅速下降,5天后工作面CO濃度已降至0 ppm左右。且通過對工作面架間的CO監測數據表明,采用該技術后,架間CO量始終處于0~1 ppm左右。上述數據說明注惰-凝膠協同防滅火技術有效地控制了采空區內部尤其是中部的遺煤自然發火災害。

圖3 架間鉆孔設置圖

5 結論

(1)分析了唐口煤礦5305工作面停采撤面期間采空區遺煤自然發火的危險性,并根據其采空區自然發火防治的需要及現有注惰防滅火技術的不足,提出了注惰-凝膠協同防滅火技術。

(2)唐口煤礦5305工作面停采撤面期間工作面回風流中CO濃度數據表明,采用注惰-凝膠協同防滅火技術5 d后,回風流中CO濃度迅速降低至安全水平,且架間CO量始終處于極低的水平,說明采空區內部尤其是中部、架間處自然發火危險均得到了有效控制,保證了工人和設備的安全,確保了工作面的正常接續。該技術對類似深井自燃煤層采空區自然發火的防治工作具有借鑒意義。