再談中學物理的“雙基”教學

付玉領

物理“雙基”簡單的說就是物理中的基礎知識和基本技能,但是你不能把“雙基”教學簡單的理解為學生對基礎知識和基本技能的掌握而已。“雙基”教學更重視物理學習過程中對物理概念、公式、定律的形成過程的再現,更關注學生科學實驗方法與素養的培養。對激發學生學習興趣,提升物理思維能力有極大的促進作用。

“萬丈高樓平地起”,“雙基”在物理學習中的作用與地位是毋庸置疑的,但是筆者也聽到或看到了一些反對又或懷疑的聲音與文章。筆者想從多年畢業班物理教學實踐的角度來再談一下中學物理“雙基”教學的實質、方法與作用。

要正確認識物理“雙基”教學的作用。

物理學習的最終目的是讓“物理走進生活”,為學生的終身學習、發展打下基礎,而不單單是為了解決書本上的物理習題應付考試。筆者多年來堅持“雙基”教學,因此學生在物理學習上積極主動,輕松愉悅,學生的物理成績顯著提高,正如俗話所講,這是“水到渠成”。例如:大家都在初中物理課中學習過光學,學習了凸透鏡成像原理、特點,但是在生活中真的遇到了照相機、望遠鏡也還是一知半解,感覺是“丈二和尚摸不到頭腦”很難說清其所以然。出現上述問題的根源在于物理教師,因為很多的物理教師都是根據考試內容做有針對性的講解和訓練,對考查中非重點內容很多選擇“一帶而過”。這樣學習的結果就是物理成績可能比較好,但是勢必導致學生在知識和技能上的一塊“真空地帶”,當然這樣的“真空地帶”也同樣會出現在物理的“熱學”、“電學”之中,久而久之學生的物理能力水平就會遇到瓶頸很難現有提升,而且會感覺物理學習舉步維艱。最直接的后果就是每次的形成檢測成績不是委理想,會在基礎習題上了現失分。學生在聽講解習題的過程中更是感覺力不從心——能聽懂老師的講卻很難獨立、正確、順利地解決實際問題。這時候所有人都認為是做題太少,從而很自然的進入“題海戰術”。短時間內“題海戰術”確實能有一定的效果,但勢必給學生的學習帶來負擔。從“能量守恒”的角度來分析,學生的精力是有限的,所以學生的總成績提升不會明顯。從而出現了各個學科成績“此起彼伏”的不穩定現象,因為忽視了“雙基”的教學一定是事倍功半的。

學習的目的不單是讓學生掌握相關的知識和技能,更應該放在學生如何去學習知識,如何去運用知識的能力培養上。正所謂“授之以魚,不如授之以漁”這也是學生養成教育內容的一部分,因此教師作為學習過程的主導,責任重大。

教師不能忽視物理知識(物理概念、物理定律、物理公式)的形成過程,而把應該讓學生全程參與的知識、技能的形成過程簡單的變成機械記憶、重復訓練的呆板過程。把本該充滿樂趣,對學生原有認知形成沖突的物理現象、物理本質變得晦澀難懂。如果作為物理教師再不夠風趣幽默,可以想象作為您的學生學習物理的感受是怎樣的味如嚼蠟。重視“雙基”要從教師做起!要從正確認識“雙基”做起!

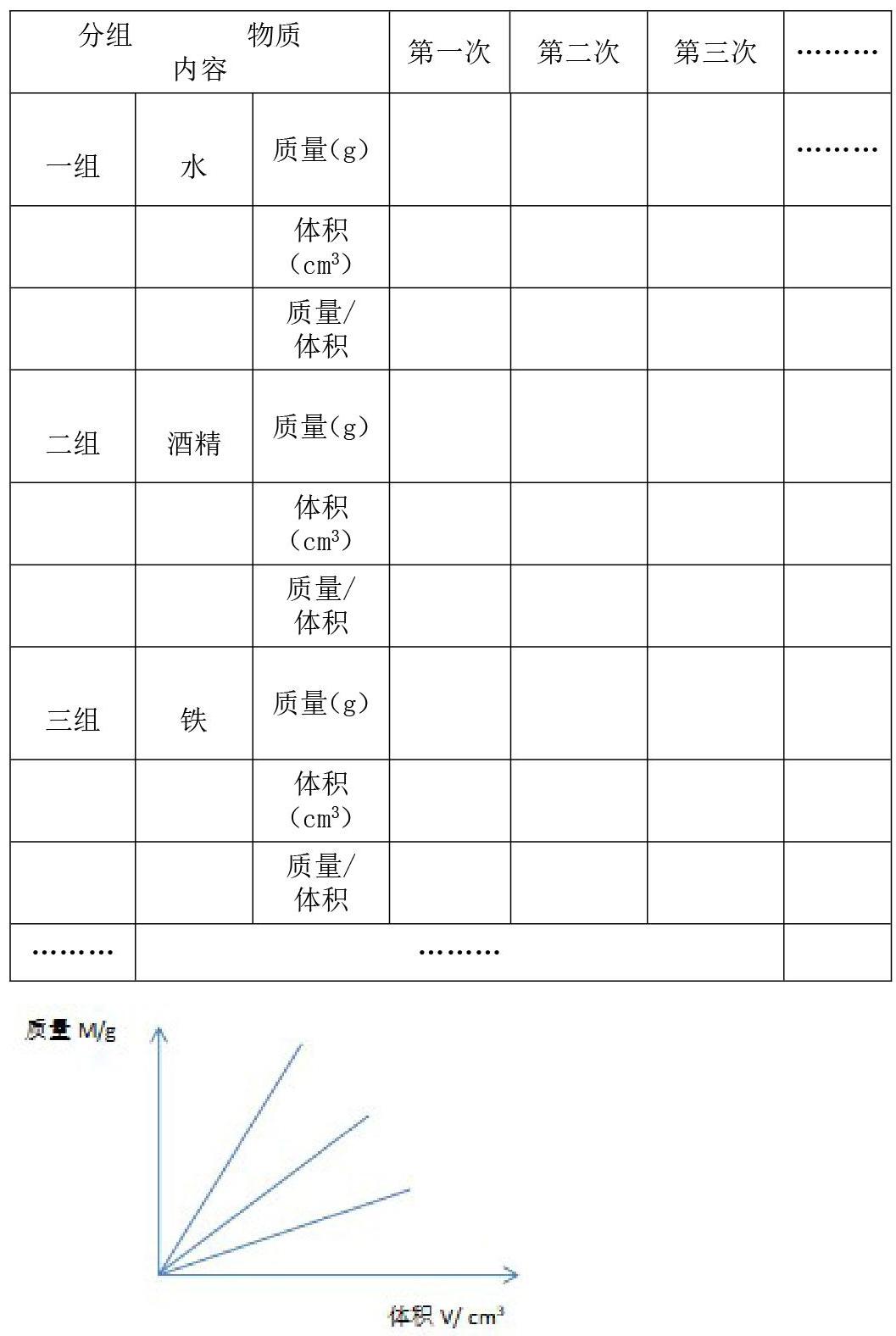

例如在學習密度一節知識的時候,教師首先要通過實驗讓學生從實驗數據中發現同一種物質在狀態不變的情況下,質量變化,體積隨之改變,但質量與體積的幽會保持不變。換另幾種物質重復實驗仍可得出上述結論。(可分小組實驗,每個小組用不同的一種物質來進行多次實驗,教師將實驗數據收集所展示給全體學生分析)學生會自然總結出:每種物質質量與體積的比值是相同的(不變的,一定的)(忽略實驗誤差)教師進一步引導學生通過表格和圖像(見下圖)對不同物質的質量與體積之比進行總結歸納,學生又可容易的得出:不同物質的質量與體積的比值一般不同的性質。此時教師可順勢給出密度的概念和公式,學生是極為容易理解和接受的。

在上述針對密度的“雙基”學習中,學生同時也會發現①④⑤同種物質質量與體積是成正比關系②物質的密度與其質量、體積的大小是無關的,密度的大小只與物質的種類和狀態有關③學生也在“雙基”學習的過程中掌握了科學的實驗方法和對實驗數據的處理能力。學生在教師精心的引導和組織下,全面、深入地掌握了密度的相關知識,在日后的相關運用中也會有的放矢。

在這個實驗課的過程中,學生很自然地利用已有知識和認知了發現了新的知識,掌握了新的技能。學生對物理概念、原理的理解更加深入且全面,同時學生的各種能力也得到了全面的培養。學生也逐漸了解了物理學的思想方法、研究方法,長此以往學生的素養必定能得到大幅提升,學生在物理學習中感受輕松愉快,教師的教學事半功倍。

綜上所述,教師在物理的教學中要特別關注“雙基”形成過程。特別是在畢業季,畢業班的教師更不能跳過這一重要的復習環節而直接進入浩瀚如煙的題海之中。教師要通過對“雙基”內容的更全面、系統的回顧,引領學生發現自身在物理學習中存在的各種問題和漏洞,并幫助學生把物理知識形成體系,找出物理知識間的相互聯系,總結出解決物理問題基本適用的思維與方法。