馬龍 厚積薄發鑄傳奇

李雪穎

衛冕奧運乒乓男單冠軍

自律是他成功的底色

馬龍1988年10月20日出生在遼寧鞍山,自幼與乒乓球結緣。父親馬玉軍認為打乒乓球既能鍛煉身體,又不容易受傷,便讓5歲的小馬龍開始學練乒乓球。沒想到“無心插柳”,卻讓馬龍身上的巨大潛力被發掘。6歲時,馬龍就拿到全市比賽的第一名。在兒時帶過馬龍的教練們看來,馬龍有天賦,球感好,步伐快,訓練很刻苦,是一個難得的好苗子。同齡人每次練一筐200多個球,馬龍已經開始要求練兩筐球,甚至胳膊都練腫了,含著淚也要堅持。和大隊員一起參加體能訓練,他落后,但不會放棄,而是拼盡全力堅持完成訓練。隊里每周一次的升降賽,讓教練看到馬龍不服輸的勁頭。那時的馬龍不僅刻苦訓練,學習上也不放松,文化課成績在班級名列前茅,母親還要求他堅持每天寫日記。

說起馬龍,很多人會豎起大拇指,夸他是自律的典范。對此,中國乒協主席劉國梁和主管教練秦志戩都深有感觸。

2012年多特蒙德團體世乒賽前,馬龍已經創造了56場連勝的紀錄。盡管如此,決賽前,秦志戩和馬龍還是很緊張。前一天晚上,秦志戩循環播放著馬龍喜歡的周杰倫的歌《超人不會飛》。秦志戩聽得落淚,他覺得歌詞寫得有點像馬龍——背負著很多人的期待,從不放松對自己的要求。

劉國梁2019年曾在朋友圈發過這樣一條微信:“今天周日,上午我去乒乓館突擊檢查,想看看有多少人利用周日在補課。男一隊只有一人在訓練,30個沖下旋擊中29個。這就是傳說中的天才不可怕,可怕的是天才比你更努力。”劉國梁口中這個“可怕的天才”便是馬龍。即使已是大滿貫得主,馬龍依舊放平心態和位置。在他看來,周末加練不過是職業運動員該有的樣子,“現在大家都越來越職業化了,到了一定年紀,訓練是不需要教練盯的,每個人都知道自己在哪些方面還需要加強”。

從東京奧運會回來的隔離期間,馬龍保持著規律的作息、健康的飲食以及運動習慣,彈力帶、啞鈴這樣的小物件派上大用場,每天練上一兩個小時,他感到“出出汗更舒服”。難得的閑暇,馬龍有了靜下心來思考和規劃的時間。像每次大賽后一樣,馬龍在筆記本上寫下了這次奧運會的總結,還調侃說:“以后老了回頭看看,應該也是挺有意義的一件事。”

自信是他的英雄本色

2019年布達佩斯世乒賽,馬龍取得男單三連冠后,激動地喊出“I'm made in China!(我是中國制造!)”。這句引發全場、全網沸騰的話語簡單卻堅定,把中國健兒為國爭光的赤子之心盡顯無遺。

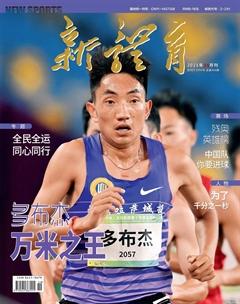

馬龍

在東京奧運會男單比賽之中

這段激情昂揚的瞬間背后,是三天沒怎么睡、滿腦子都是球的馬龍。賽前,他壓力大到干嘔。想守住榮耀之心給了馬龍力量,“這場比賽我不僅代表自己,更重要的是代表球隊,代表中國!”

馬龍是中國男隊隊長,也是“定海神針”般的存在。他曾感慨道:“體育強則中國強,堅定文化自信,特別是體育文化自信,對我們來說尤為重要。我們要勇于面對困難,迎難而上,不懼怕挑戰,未來在更多的國際賽場上勇于喊出‘我是中國制造。”

這一次是在東京,馬龍再次做到了。他依舊帶著堅定的信心和對勝利的渴望,做到永不放棄、堅持到底。蟬聯冠軍之后,他再次形容說就像做夢一樣,甚至比之前在國際乒聯總決賽上奪冠夢得更深,“這一路走來,我們都不容易,疫情沒有讓這屆奧運會失去顏色,反而很多場比賽,比如半決賽和銅牌爭奪賽、決賽,都是最精彩的”。

回首過去的五年,馬龍說和里約奧運會相比,東京奧運會的備戰周期格外漫長。“上個周期自己走得比較順暢,贏了很多球,也拿了很多冠軍,里約奧運會更多的是水到渠成。這個周期,技戰術更新,年輕人涌現,我輸了很多球,做了手術,恢復期不僅要調理身體,還要調整心態。除了自己堅持和努力,團隊幫助、教練指點和家人支持,都和這次贏得冠軍不可分割。”

他在賽后“比心”的手勢被網友們做成表情包。“比心是送給家人、孩子和團隊的。對手是自己尊敬的隊友,沒有必要做過激的慶祝”。馬龍說,這個心還要送給所有支持中國乒乓球的人,也送給給予他巨大幫助的中國乒乓球隊。“中國乒乓球隊之所以強,不是因為某一個運動員強,而是因為我們背后有強有力的團隊和國家。中國乒乓球從上世紀五六十年代開始,就積累了大量成功的經驗,是幾代人共同努力的結果。我們的底蘊、我們的團隊、我們的堅定造就了現在的中國乒乓球”。

自強是他拼搏的最強音

馬龍一路走來并非順風順水,他曾感慨說:“身處深淵、退無可退的時候,只有向上的一條路。”

馬龍在職業生涯中曾經歷了兩個“坎”。

2004年,馬龍摘得世界青年錦標賽單打冠軍。同年的全國錦標賽中,他一路挑落名將闖入決賽,決賽上負于王勵勤。當時他才16歲。隨后他又在全運會上獲得銅牌。由于表現優異,馬龍漸漸進入教練員的培養名單,也逐漸躋身主力層。2006年,18歲的馬龍隨隊出征不萊梅世乒賽,摘得團體冠軍,成為國家隊重點培養的對象。

也許是“天將降大任”前的考驗。頭頂世界冠軍光環,年輕的馬龍渴望拿到世界大賽的單項冠軍來證明自己。然而,2007年世乒賽,他止步16強。2009年、2011年、2013年,幾屆世乒賽他都闖入單打四強,卻被擋在決賽之外。屢屢受挫是他始料未及的。重要轉折出現在2014年。當時男隊主力“二王一馬”退役,隊伍進入更新換代。當年年底的世界杯上,馬龍在決賽中3比4不敵張繼科。這場失利令他內心痛苦,一度想放棄乒乓球。劉國梁經過長時間思考后,建議馬龍換掉用了多年的反手膠皮。26歲更換“兵器”是件風險與挑戰并存的事情,卻成就了第五次征戰世乒賽的馬龍,在2015年蘇州世乒賽上獲得男單冠軍,實現了多年的夙愿。那一年他還拿下世界杯、國際乒聯總決賽男單冠軍。

回想起那段經歷,馬龍坦言:“2015年世乒賽奪冠給了我自信,對我之后各方面的提升都有很大幫助。從一出道,外界和教練組以及我本人都期待能夠早日成為大滿貫選手,但在沒有達到的時候會覺得痛苦和糾結。”他還說:“有人(成功)是爆發式的,有人是細水長流。”很顯然,他屬于后者。好在他厚積薄發,創造了標記為“馬龍”的傳奇故事。

就在人們盼望馬龍順利續寫傳奇的時候,2018年他因傷暫離賽場,2019年接受了手腕和膝關節手術。赴美做手術前,馬龍剃了個光頭,寓意“從頭開始”。手術后的康復漫長熬人。“做完手術腿動不了,康復動作也挺枯燥,心里急也沒辦法。不過總體感覺沒有那么痛苦,因為每天都有進步,心態也越來越好”。馬龍不喜歡說這個過程有多艱難,總是輕描淡寫地用一句“我知道自己經歷了什么”來描述那段記憶。

“做手術不只是為了一屆奧運會,是想再多打幾年,我愿意用幾個月換取3年的時間。手術是有一定風險的,但是值得冒險”。回歸賽場一年多,馬龍體會到從未有過的“冠軍荒”的寂寥滋味。“總不贏,對信心的打擊是巨大的,我這個周期的備戰很大一部分是在重建信心”。一直到2020年底的國際乒聯總決賽,他才再次體會到站上最高領獎臺的暢快,成為史無前例的總決賽單打“六冠王”。

這次登頂后,馬龍再次說到“不問終點,全力以赴”的初心。謙虛謹慎、追求完美讓他在東京奧運會奪冠后還在“挑剔”:“成績肯定可以打10分了,但發揮不是每一場都很完美,不過關鍵場次都打得不錯,所以對自己還是比較滿意的。”

也許劉國梁更懂他的自強與堅守,“沒有什么語言去評價馬龍,如果大家形容為追求完美,也不過如此。他不僅做到了對自己的要求,也做到了大家對他的要求,從來沒有讓人失望過。馬龍真的很辛苦,他在各個方面都是榜樣,也是體育界的財富。他不僅奪得了金牌,更多的是感染了這支球隊,非常不容易”。

展望未來,馬龍說他還要繼續熱愛的乒乓球運動:“我想繼續打,繼續享受乒乓球的樂趣。首先,我還保持著想贏的欲望,這是自己身上最可貴的,也是整個球隊給我最大支持的原因。另外,我也覺得自己還可以打,還能夠再努力去與世界上最頂尖的選手抗衡。如果有一天真的不打了,我會從事和乒乓球有關的事情,因為我的全部都是乒乓球賦予的。我希望能夠影響和激勵更多人,也能讓更多人喜歡乒乓球。”

責編 柏強

在奧運男團決賽之中。

訓練中一絲不茍。