土木工程一流本科專業建設中土力學課程教學改革研究及實踐

雷鳴,唐仁華,鄧鳴,劉浩然,匡希龍

(長沙學院土木工程學院,湖南 長沙 410022)

教育部關于一流本科課程建設的實施意見指出,課程是人才培養的核心要素,課程質量直接決定人才培養質量,必須深化教育教學改革,把教學改革成果落實到課程建設上,消滅“水課”,形成多類型、多樣化的教學內容與課程體系[1]。另一方面,專業建設的落腳點是課程建設,而課程建設質量取決于課程教學體系改革質量[2]。土力學是土木工程專業的一門必修主干專業課程,在土木工程本科專業人才培養中占據核心地位[3]。為實現土木工程專業“培養懂設計、擅施工、會管理的高素質、應用型、職業化工程技術人才”這一培養目標,長沙學院土力學課程教學團隊從中國高校土木工程專業土力學課程教學現狀入手,發現問題、分析原因,并以申報立項省級土木工程一流本科專業建設點為契機,對課程現有教學內容、方法及手段,考核方式等教學環節進行改革并實踐,結果表明:改革后的成果能提升學生學習興趣和學習積極性,學生創新意識突顯,學生分析和解決復雜工程問題的能力顯著加強。

1 土力學課程教學現狀及問題

1.1 土力學開課時間不合理

課程定位是課程在人才培養方案中的方向標,方向標準確,培養目標才明確。土力學課程作為主干專業課程,應充分顯示出其介于公共課程(高等數學、大學物理等)、部分專業基礎課(理論力學、材料力學等)與專業課(基礎工程、路基路面工程等)之間的銜接作用。設計人才培養方案時,設計人應充分調研土力學課程的開課學期和學期中的開課時間點,根據專業特點,結合學校人才培養方案指導性原則,統籌兼顧師資、場地及辦學特色,敲定開課時間及課時數量,避免學生因課程安排不合理而產生學習困難問題。

1.2 土力學教學內容與培養目標契合度不夠

土木工程專業教育可以追溯到1747年法國創辦國立路橋學校時期,我國土木工程專業教育最早出現在1895年創辦的北洋西學學堂(今天津大學)。因此,土木工程專業在大學本科階段的專業教學知識幾乎都是經典的、有深厚歷史背景的,土力學作為其核心課程顯得尤為突出。例如,達西定律出現于1856年,太沙基一維固結理論出現于1925年等。當前,壓縮專業課課時、提升公共課課時比例是我國大學教育的普遍潮流,因此,在土力學短短40個左右課時中,如何將經典教學知識教到位,同時又融入學科創新發展的新元素,對所有土力學課程教師來說都是不小的挑戰。

土力學課程內容有土的基本性質、應力計算、滲流理論、變形計算、強度理論、土壓力計算、土坡穩定分析、地基承載力等,多而雜,需要教師對教學內容做深入研究,并根據行業市場趨勢動態進行取舍,以此來完成各校專業人才培養目標下的課程教學任務。例如,對培養應用型技術人才的地方本科院校來說,如果對全體學生一味教授土力學課程的理論知識推導,既占課時又加劇學生學習難度,需要適當簡化理論推導教學而加強理論應用教學。

1.3 土力學教學模式陳舊

在信息化教學發展如火如荼的新時代,全國各大高校授課已經不再拘泥于“粉筆+黑板”的初級模式,紛紛實現了信息化教學。但仍有不少教師片面地認為,“PPT+多媒體教室”就是現代信息化教學。土力學課程教學模式現狀也是如此,不少教師將“粉筆+黑板”的初級模式簡單地變成了PPT展示,而PPT翻頁快,如走馬觀花,在某些方面甚至不如初級模式,久而久之,將導致學生產生學習興趣下降、學習積極性不高的負面狀況。因此,土力學教學改革首先應將傳統教學理念轉化為現代教學理念,充分運用信息化技術、現代化教學方法,充分體現以學生為中心這一教學理念。土力學課程教師應用腦用心設計學習環境,突出情境的教學作用;組織好學生的協作學習;利用網絡平臺、數據分析工具、工程實際案例等大量信息資源來支持學生的“學”。

1.4 土力學實驗教學落伍

土力學課程的很多理論規律來源于實驗,例如,法國工程師達西就是通過對2000多組沙土進行滲透實驗,得出數據進行分析,最后總結出達西定律。土力學實驗的重要性不言而喻。然而不少高校的土力學實驗教學還是沿用傳統模式,選取幾個教師認為重要的實驗,安排學生進實驗室簡單體驗即可,這與當代信息化教學觀念相違。如何讓土力學實驗教學跟上現代教育理論發展的潮流,是土力學課程教師應該思考的問題。

1.5 土力學考核不全面

目前,國內多數本科院校的土力學課程考核評價停留在“教師講、學生聽、期末考”及“試卷分+考勤分+實驗分”的傳統模式階段,幾乎是一份試卷定輸贏。這種考核評價對過程的考核比重極低,使很多具有創新思維、動手能力強的學生沒有獲得與之匹配的評價,而不少死記硬背的學生取得了高分。惡性循環下,學生學習興趣降低,對土力學課程的后續課程學習也無熱情可言。

2 土力學課程教學改革實踐

文章在充分研究課程邏輯關系后,針對但不局限于以上問題,開展了一系列課程教學改革。文章將土力學課程從大學本科階段的第五學期(大三第一學期)調整至第四學期(大二第二學期),總共安排40個課時,包括30個理論課時、10個實驗課時,開課時間合理,教學內容安排貼合教學順序,承上啟下作用明顯。

2.1 重塑課程教學內容

土力學學科歷史悠久,可分為三個發展階段。第一階段為古代至18世紀中葉;第二階段始于產業革命時期;第三階段始于1925年太沙基的第一本土力學專著,為現代土力學階段[4]1-2。科技的進步與發展使非線性科學研究成為可能,并有了新的突破。

(1)對地方應用型大學土木工程專業本科學生來說,土力學課程的教學內容改革應將實用(就業和工作)作為基本要求,兼顧升學(考研)的需求。教師在滿足教學內容系統性要求和完整性要求的基礎上,要讓經典知識和現代知識相互交叉、滲透、融合,從以講授知識為主,轉變為以使學生獲得學習成果為主,實現不同課程之間、章節知識之間、理論與實驗之間、理論與工程實際應用之間的相互聯系、交叉和融合,形成完整系統的、經典和現代融合協調的新教學內容模塊。

(2)當前,壓縮專業課課時、提升公共課課時比例是我國大學教育的普遍潮流,土力學課程也是如此,教師需根據實際情況對線下教學內容進行調整。例如,布置課外任務,啟發學生自行鉆研與教師已教授內容相近的知識,節省課堂講授課時,并可以通過線上空間課堂進行效果檢驗。這樣的內容調整不僅訓練了學生舉一反三的學習能力,為學生創造出大量的思考空間,拓展了學生的創新思維,而且充分利用了信息化教學手段,解決了教學內容過多與線下課堂教學課時不足的矛盾。

(3)結合學校定位和土木工程專業培養目標重構教學內容。相較研究型大學來說,地方應用型大學的學生底子相對薄弱,教師在教學過程中可以將內容重構。例如,在講述土中一點的極限平衡條件時,可以將土壓力章節中極限平衡狀態知識點一并講授,讓內容聯系更為緊密,更為形象。但是在教學過程中還是需要梳理好知識點之間不可分割的緊密聯系,不能牽強附會。

(4)要梳理好同一門課程不同專業方向的知識點,所選取的知識內容應契合各方向的授課重點,為學生后續的學習做好鋪墊。例如,授課時應兼顧建筑工程方向和路橋方向的學生,不要總是列舉房屋建筑的例子和道路橋梁的例子,舉例均衡才能讓學生感受到學習是貼近工程背景的。

2.2 創新課程教學方式與手段,打造開放融合新生態

如何將傳統教學模式的優勢嵌入到現代化教學模式當中,彌補現代化教學模式在某些方面的不足,并在人才培養中發揮重要作用,值得當代高校教師深入研究。長沙學院土木工程學院土力學課程教學團隊通過土力學課程教學,進行了相應試點研究及探索,開發了“以線下教學為主、線上教學為輔”的新教學模式。

(1)線下教學安排在多媒體教室及智慧教室,教師根據開課前的詳細計劃,精講理論、推導公式、演繹工程案例、組織學生討論問題、引導學生分析原因并提交結果等,貫徹“以學生為中心”的理念,融傳統教學優勢于現代教學環節,使學生踴躍參與學習活動。

(2)線下實驗教學安排在土工實驗室,除了教學大綱要求的實驗內容外,還開發了大量設計性、創新性實驗,工作時間均對學生開放。

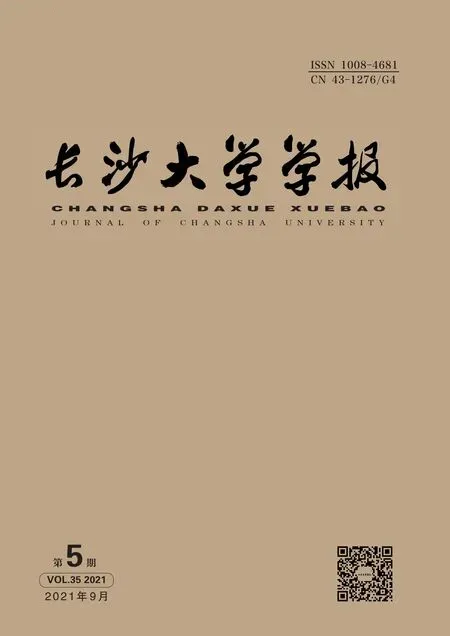

(3)線上教學在超星泛雅平臺建課,教師按照授課進度分章節錄制視頻,將所錄制的授課視頻上傳至視頻欄目,完全能滿足學生課前預習、課后復習的需求;制作精美的PPT多媒體課件,上傳至課件欄目,可供學生查找重點;搜索國內外工程案例,編制案例集,供學生體會揣摩;根據考研、考證等要求,編制豐富的習題庫,供學生練習(見圖1)。除此之外,教師還建立了QQ群、微信群,打破了教學的時空局限性,使答疑更加便捷,答疑的手段更加豐富,文字、語音、圖片等方式屢見不鮮。

圖1 習題庫編碼及典型習題示例

這種 “以線下教學為主、線上教學為輔”的混合式教學模式,使課前預習、課中分組討論、課后復習、課后交流、課后答疑等教學活動效率大為提高。值得注意的是,在“以學生為中心”的現代化教學模式下,教師需要在課前付出大量心血進行教學設計,在課堂中變成了引導者而不是主角,學生從知識的被動接收者變成了知識的主動汲取者。

2.3 參照理論教學模式,運用信息化手段改革實驗教學

(1)教師拍攝教學大綱規定的實驗教學內容視頻[5],通過課程空間信息化網絡平臺,讓學生在進實驗室前就熟悉實驗的儀器設備、實驗目的、操作步驟、數據整理等實驗知識,少走彎路,極大提高實驗教學效率。

(2)擴展實驗教學內容,將教學大綱未規定的實驗教學內容通過視頻、動畫、圖片等方式在課堂網絡空間中展示,開放相關實驗室,讓學生能利用課余時間自主學習、在教師指導下自主操作,增加知識儲備,提升職業競爭力。

(3)引教師科研項目中的實驗設計內容進課堂,引導學生設計實驗并鼓勵學生實施,培育學生的創新思維能力,如圖2所示。

圖2 創新實驗儀器拼裝及填土

2.4 改革土力學考核方式,突出過程性考核的重要性

為了突出學習過程的重要性,應將考試卷面成績占總成績的比例降低,考試題目中設置一定比例的高階題,用于考量學生的土力學思維及綜合運用土力學知識的能力。考核評價貫穿學生整個學習過程,在課前簽到預習、課中課后回答問題、習題作業、實驗操作、期中考試、期末考試等多個環節都要有所體現,并給予不同的權重[6]。

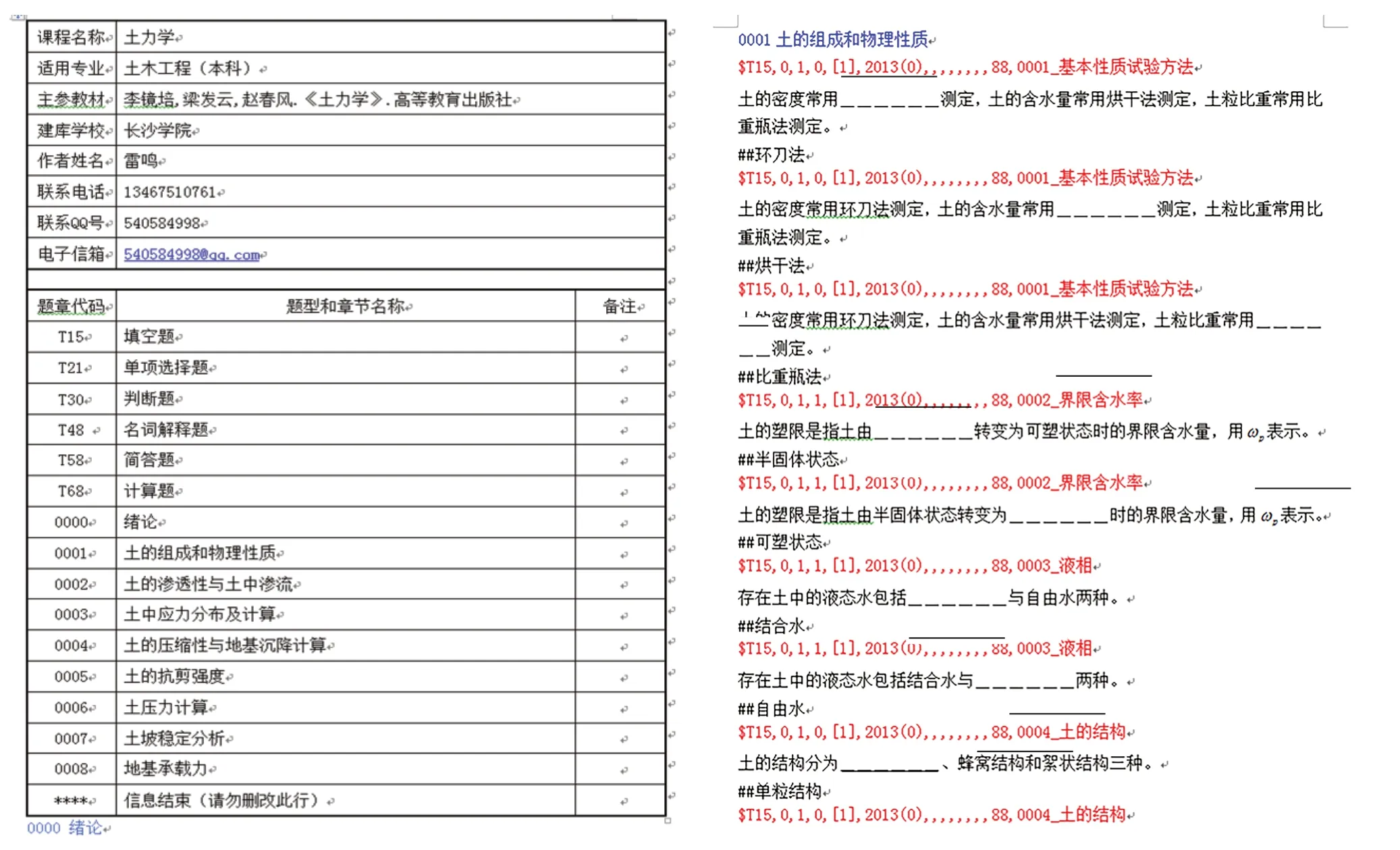

在新考核體系中,成績包括期末考試、實驗考核及過程考核三大部分,所占比例分別為50%、15%、35%。基于土力學課程的理論性和基礎性,傳統的試卷知識點考核和實驗考核仍占據主要地位,但所占份額較以前考核方式降低,突出過程考核的重要性。過程考核包括作業練習、報告、分組討論和期中考試四部分,所占比例分別為15%、5%、5%和 10%。實驗考核內容包括預習、操作、數據分析三部分,各占5%,如圖3所示。

圖3 考核總成績組成

3 結論

專業課程的改革是長期持續過程,需要教師發現問題并不斷探索新的解決方案。長沙學院土力學課程教學團隊從2014年土力學課程立項為校級優秀課程以來,堅持新工科教學理念,致力于探索“以學生為中心”的課程教學體系,通過改革原有的課程教學弊端,開發了“以線下教學為主、線上教學為輔”的混合式教學模式。教學改革實踐表明:這一模式實行后,學生考試成績逐年提升,近三年學生平均成績分別為65.84、71.24、74.56分;學生及格率明顯上升,近三年分別達到了72.3%、78.4%、84.4%;近三年學生考研率也逐年提升,分別為8.6%、10.7%、12.5%。課程改革有力推動了專業建設,長沙學院土木工程專業人才培養質量得到大幅度提高。