急性缺血性卒中患者無癥狀深靜脈血栓形成危險因素分析

李巍 王莉莉 李海燕 付睿

急性缺血性卒中系指腦局部供血障礙所致腦 組織缺血、缺氧引起的組織壞死、軟化,從而產生相應腦功能缺損癥狀的一組綜合征,其發病率占我國腦卒中的69.60%~70.80%[1?2],具有高死亡率、高病殘率之特點。統計顯示,急性缺血性卒中發病3個月時的病死率為9.00%~9.60%、病殘率34.50%~37.10%[3?4]。缺血性卒中患者可伴發深靜脈血栓形成(DVT)、肺栓塞、腦卒中相關性肺炎及尿路感染等并發癥,其中以深靜脈血栓形成最為常見,大多發生于腦卒中后2~7天[5]且以無癥狀者居多[6?7],急性缺血性卒中發病后3周內無癥狀深靜脈血栓發生率可達11.50%[8]。因此,于發病早期甄別發生深靜脈血栓之高危人群,對挽救患者生命至關重要。目前關于急性缺血性卒中深靜脈血栓形成危險因素的研究主要集中于癥狀性深靜脈血栓形成[9],如高齡、女性、房顫、糖尿病、腫瘤、重型腦卒中和肢體活動障 礙 等[8,10?12]。晚 近 研 究 顯 示,住院 時 間 長、重度腦卒中、血漿D?二聚體和血糖水平升高亦是無癥狀深靜脈血栓形成的重要危險因素[8],但導致二者發生的危險因素是否存在一致性,仍有待進一步探索。本研究以首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院神經內科近年收治的239例急性缺血性卒中無癥狀深靜脈血栓患者為觀察對象,在回顧分析其發病特點的基礎上重點篩查病程中誘發無癥狀深靜脈血栓形成的危險因素,以為預防和治療提供參考依據。

對象與方法

一、研究對象

1.診斷標準(1)急性缺血性卒中診斷符合《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》相關標準[13],并經頭部CT和(或)MRI所證實。(2)深靜脈血栓形成診斷標準滿足以下條件:因急性缺血性卒中入院;入院7 d內下肢靜脈多普勒超聲檢查顯示,患肢深靜脈呈低回聲血栓信號、血栓段靜脈腔內無或僅少量血流信號且探頭加壓管腔壓閉不能。

2.納入與排除標準(1)急性缺血性卒中并發無癥狀深靜脈血栓診斷明確。(2)年齡≥18周歲。(3)急性缺血性卒中發病至入院時間≤3 d。(4)凡存在以下情況者均不在本研究觀察范圍之內:短暫性腦缺血發作(TIA)、腦出血、蛛網膜下腔出血(SAH),發病前已出現活動受限或入院時即診斷為深靜脈血栓形成,以及入院時接受過抗凝治療或臨床資料不完整者。

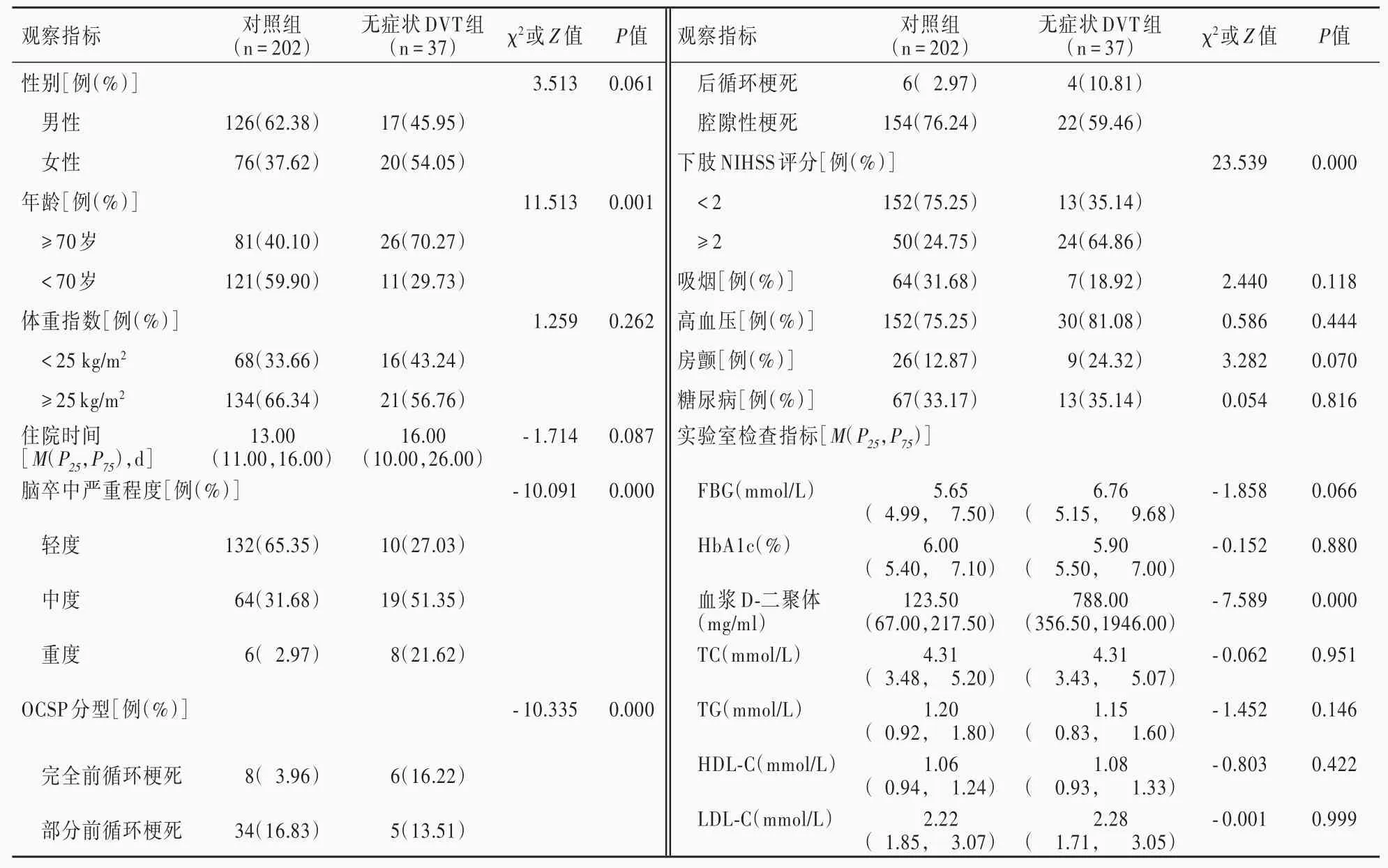

3.一般資料選擇2018年9月至2019年6月在我院神經內科住院治療的急性缺血性卒中患者共239例,男性143例,女性96例;年齡≥70歲者107例(44.77%)、<70歲132例(55.23%);體 重 指 數(BMI)≥25 kg/m2者155例(64.85%)、<25 kg/m2者132例(55.23%);住院時間3~168 d,中位時間為13(11,17)d。根據腦卒中嚴重程度分為輕度142例(59.41%)、中度83例(34.73%)、重度14例(5.86%);根據英國牛津郡社區腦卒中項目(OCSP)分為完全前循環梗死14例(5.86%)、部分前循環梗死39例(16.32%)、后循環梗死10例(4.18%)、腔隙性梗死176例(73.64%);美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)下肢活動評分<2者165例(69.04%)、≥2者74例(30.96%)。不良嗜好及既往史統計:吸煙占29.71%(71/239);合 并 高 血 壓 者 占76.15%(182/239)、糖 尿 病33.47%(80/239)、房 顫14.64%(35/239)。根據是否合并無癥狀深靜脈血栓分為兩組:無癥狀深靜脈血栓形成組(無癥狀DVT組)37例(15.48%),包括雙側深靜脈血栓形成12例(32.43%)、單側深靜脈血栓形成25例(67.57%),共累及49側下肢[下肢近端靜脈11側(22.45%)、遠端靜脈38側(77.55%)];無深靜脈血栓形成組(對照組)202例(84.52%),兩組患者一般資料詳見表1。

表1 無癥狀DVT組與對照組患者一般資料的比較Table 1.Comparison of general data between asymptomatic DVT group and control group

二、研究方法

1.病史采集(1)基線資料:根據我院病案登記資料,分別記錄入組患者性別、年齡、體重指數、住院時間、既往史(高血壓、糖尿病、房顫)和吸煙史。(2)量表評價:采用NIHSS量表下肢評分評價患者下肢活動能力,單側下肢評分共為4,分值越高、下肢肢體癱瘓程度越嚴重。根據NIHSS量表對急性缺血卒中嚴重程度進行分型,輕度0~4、中度5~14、重度>14;依據OCSP量表,將缺血部位分為完全前循環梗死、部分前循環梗死、后循環梗死、腔隙性梗死,共4型。(3)實驗室指標:患者于入院<24 h空腹采集肘靜脈血12 ml,分別行空腹血糖(FBG),血清總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL?C)和高密度脂蛋白膽固醇(HDL?C),以及血漿D?二聚體和糖化血紅蛋白(HbA1c)檢測。

2.統計分析方法采用SPSS 23.0統計軟件進行數據處理與分析。呈非正態分布的計量資料以中位數和四分位數間距[M(P25,P75)]表示,采用Mann?WhitneyU檢驗。計數資料以相對數構成比(%)或率(%)表示,行χ2檢驗或Mann?WhitneyU檢驗。無癥狀深靜脈血栓形成危險因素的篩查采用單因素和多因素前進法Logistic回歸分析,選入與剔除變量標準為α入=0.05,α出=0.05。采用Sigmaplot軟件繪制受試者工作特征曲線(ROC曲線),并計算曲線下面積(AUC)、截斷值、靈敏度、特異度、陽性預測值和陰性預測值。以P≤0.05為差異具有統計學意義。

結 果

無癥狀DVT組與對照組患者年齡(P=0.001)、腦卒中嚴重程度(P=0.000)、OCSP分型(P=0.000)、下肢NIHSS評分(P=0.000)、血漿D?二聚體(P=0.000)水平比較差異具有統計學意義;對不同嚴重程度腦卒中患者無癥狀深靜脈血栓發生率進行兩兩比較,無癥狀DVT組重型(Z=?2.441,P=0.044)和中型(Z=?11.839,P=0.000)腦卒中所占比例高于、輕型比例(Z=?8.357,P=0.000)低于對照組。對不同OCSP分型患者無癥狀深靜脈血栓的發生率進行兩兩比較,與對照組相比較,無癥狀DVT組完全前循環梗死所占比例更高(Z=3.016,P=0.015)、腔隙性梗死比例較小(Z=2.660,P=0.047)。而兩組患者性別、體重指數、住院時間、吸煙、高血壓、房顫、糖尿病、空腹血糖、糖化血紅蛋白、總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇等項指標差異均無統計學意義(P>0.05,表1)。

單因素Logistic回歸分析顯示,年齡≥70歲(P=0.001)、住院時間(P=0.025)、中度(P=0.001)和重度(P=0.000)腦卒中、完全前循環梗死(P=0.005)和后循環梗死(P=0.024)、下肢NIHSS評分≥2(P=0.002)、血漿D?二聚體(P=0.000)和甘油三酯(P=0.041)水平升高為急性缺血性卒中并發深靜脈血栓的危險因素(表2,3);將單因素Logistic回歸分析中符合條件的變量納入多因素Logistic回歸方程,結果顯示,高水平血漿D?二聚體(OR=1.012,95%CI:1.011~1.013;P=0.000)是急性缺血性卒中并發無癥狀深靜脈血栓形成的危險因素(表4)。

表2 無癥狀深靜脈血栓形成影響因素的變量賦值表Table 2.Variable assignment table of influential factors for asymptomatic DVT

表4 無癥狀深靜脈血栓形成影響因素的多因素前進法Logistic回歸分析Table 4.Multivariate forward Logistic regression analysis of influential factors for asymptomatic DVT

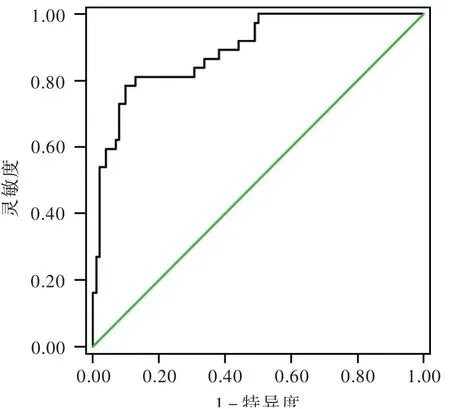

繪制D?二聚體ROC曲線,當AUC值為0.89±0.03(95%CI:0.846~0.929,P=0.000)時,Youden指數最大,為0.685,以其所對應的值作為截斷值,為343 ng/ml,對應的靈敏度為0.784、特異度0.901、陽性預測值0.592、陰性預測值0.958(圖1)。

圖1 D?二聚體與無癥狀深靜脈血栓形成關系的ROC曲線顯示,當曲線下面積為0.89±0.03(95%CI:0.846~0.929,P=0.000)時,所對應的截斷值為343 ng/ml、靈敏度為0.784、特異度0.901Figure 1 ROC curves showed relationship between D?dimer and asymptomatic DVT The area under the curve was 0.89±0.03(95%CI:0.846-0.929,P=0.000),and the cut?off value corresponding to sensitivity at 0.784 and specificity at 0.901 was a D?dimer of 343 ng/ml.

表3 無癥狀深靜脈血栓形成影響因素的單因素Logistic回歸分析Table 3.Univariate Logistic regression analysis of influential factors for asymptomatic DVT

討 論

深靜脈血栓形成是血液在深靜脈內不正常凝結引起的靜脈回流障礙性疾病,主要由靜脈壁損傷、血流緩慢和血液高凝狀態所致,好發于大型手術后或嚴重創傷后、長期臥床、肢體制動、腫瘤患者等[14]。深靜脈血栓常發生于下肢,表現為肢體腫脹、疼痛,體格檢查可見患肢呈凹陷性水腫、軟組織張力增高、皮膚溫度增高,肢體有壓痛,但由于上述癥狀均缺乏特異性,故極易誤診或漏診,導致不良結局[15]。因此,明確無癥狀深靜脈血栓形成的危險因素,早期預防,可有效降低其發生率。

本研究旨在探討急性缺血性卒中患者無癥狀深靜脈血栓形成的危險因素,并分析危險因素對該病的預測價值,共納入急性缺血性卒中患者239例,其中無癥狀深靜脈血栓形成患者為37例占15.48%,以70歲以上、中至重度腦卒中、下肢功能嚴重受損(下肢NIHSS評分≥2),以及完全前循環梗死和后循環梗死患者所占比例較高,但經統計學分析,上述指標均非本研究急性缺血性卒中并發無癥狀深靜脈血栓形成的危險因素,可能與樣本量較小有關。

血漿D?二聚體是纖維蛋白復合物溶解時產生的降解產物,于大多數血栓形成患者中均可以觀察到D?二聚體水平顯著升高表現[8],有研究表明,血漿D?二聚體作為血栓標志物在提示急性缺血性卒中后高危深靜脈血栓形成人群方面具有潛在的臨床應用價值[11,16]。Kelly等[17]認為,于急性缺血性卒中發病第9天檢測血漿D?二聚體水平,對深靜脈血栓形成具有較好的預測性。Balogun等[11]對急性缺血性卒中患者入院時的血漿D?二聚體水平進行分析,發現調整混雜因素后血漿D?二聚體水平與深靜脈血栓發生風險呈正相關,即血漿D?二聚體水平越高、發生深靜脈血栓的風險越大。本研究多因素Logistic回歸分析表明,急性缺血性卒中發病7天內高水平的血漿D?二聚體是無癥狀深靜脈血栓發生的主要危險因素(OR=1.012,95%CI:1.011~1.013;P=0.000),其截斷值,以及診斷敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值分別為343 ng/ml,0.784、0.901、0.592和0.958,當AUC值為0.89±0.03時,提示入院時血漿D?二聚體水平升高有助于篩查無癥狀深靜脈血栓的高危人群。一項針對452例急性缺血性卒中患者的研究顯示,血漿D?二聚體水平越高、發生深靜脈血栓的風險越高,以0.38 mg/L為截斷點,血漿D?二聚體預測深靜脈血栓形成的靈敏度為79%、特異度78%、陽性預測值35%、陰性預測值96%[8],該項研究進一步證實血漿D?二聚體具有篩查急性缺血性卒中后高危無癥狀深靜脈血栓人群的臨床價值。D?二聚體檢測方便、成本低、重復性良好,對缺血性卒中患者臨床血栓評估方便快捷。

綜上所述,D?二聚體是急性缺血性卒中患者無癥狀深靜脈血栓形成的重要標志物,其水平升高是無癥狀深靜脈血栓形成的潛在危險因素,對高風險人群進行積極的干預,將有助于降低急性缺血性卒中患者深靜脈血栓形成的發生率。本研究僅為一項回顧性研究,樣本量較小,病例選擇及資料收集可能存在選擇偏倚等,相關結論仍有待大樣本、多中心臨床研究加以驗證。

利益沖突無