安徽省旅游-經濟-生態環境耦合關系與空間演變研究

蘇智杰,趙中秋,2,祝培甜

(1.中國地質大學(北京)土地科學技術學院,北京 100083; 2.國土資源部土地整治重點實驗室,北京 100035; 3.自然資源部信息中心,北京 100812)

十九大報告強調,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,這意味著各領域、各產業對應標準也隨之提升,特別是旅游產業.作為天然的現代產業體系,旅游產業是我國現代經濟可持續發展和生態環境質量改善的動力.在我國“綠水青山就是金山銀山”和生態環境保護的大背景下,發展旅游產業可以大力解決生態環境對新時代社會經濟發展的約束.當然,旅游產業作為我國重要的支柱型產業,同時也離不開經濟基礎的有力支撐和生態環境的基礎保障.因此研究旅游、經濟與生態環境間的耦合協調關系,對于推動經濟可持續發展、優化生態環境、改善居民高質量生活需求具有重要價值和實際推動意義.

目前國內學者對旅游、經濟與生態環境的耦合協調關系研究已有突破性進展.廖重斌[1]首次提出了協調度計算模型,并作為環境與經濟協調發展的評價方法;吳玉鳴[2]以“經濟增長與環境”指標體系對中國31個省耦合協調發展的時空分布進行了實證分析;王凱等[3]在對遼寧沿海經濟帶旅游-經濟-環境耦合協調度演變分析的基礎上,應用GM(1,1)模型預測了未來三年研究區協調發展趨勢;向麗等[4]運用障礙度評價模型,對長江經濟帶旅游與人居環境耦合協調發展的影響因素進行了實證研究.綜合發現,國內的研究從最早的經濟與環境體系擴展到了旅游、經濟與生態環境三個體系的耦合協調度分析[5-8],研究區域從地級市、省份、經濟帶擴展到整個國家[9-12],研究方法在耦合度模型的基礎上不斷創新[13-15].但現有的文章對耦合度空間自相關分析較少,本文在原有研究的基礎上,對安徽省旅游、經濟與生態環境進行了耦合協調度的定量分析,并對耦合協調度空間分布與集聚特征進行了計量分析,最后對安徽旅游、經濟與生態環境的時空布局特征提出了科學的規劃方法和政策建議.

1 研究區概況

安徽省位于中國大陸東部,屬于華東地區,為長江經濟帶的重要組成部分;同時也是中國史前文明的重要發祥地,以“徽景、徽商、徽文化”著稱.旅游產業作為拉動區域經濟增長、帶動產業轉型升級的強勁引擎,備受各地政府關注.十三五期間,安徽省將旅游產業確立為戰略性支柱產業和促進安徽國際外向拓展的先鋒產業.2008年安徽省GDP為8 851.66億元,旅游收入為700.2億元,旅游收入占GDP比重7.91%;2017年安徽省GDP為27 018億元,旅游收入為6 002.4億元,旅游收入占GDP比重22.22%.可見安徽省旅游產業在近十年內發展迅速,成為安徽省經濟體系增長的主要動力之一.但經濟與旅游業的快速發展也給生態環境造成了一定破壞,經濟發展與環境保護的矛盾日益激化,因此真正做到生態優先、綠色發展,對實現安徽省可持續發展具有重大意義.

2 研究方法

2.1 數據來源與評價指標建立

本文使用的數據主要來源于2009—2018年《安徽統計年鑒》,少數缺少的數據根據相應地級市統計年鑒、國民經濟和社會發展統計公報、各地級市環境質量公報予以補齊.結合安徽省具體情況,從旅游、經濟和生態環境三個子系統中選取了19個指標,構建了安徽省2008—2017年旅游-經濟-生態環境耦合協調發展評價指標體系.其中旅游體系主要參照了《中國優秀旅游城市檢查標準》,經濟和生態環境體系主要參照了《生態縣、生態市、生態省建設指標(修訂稿)》[16],并遵循整體對應、比例適當、重點突出、數據可取性與可比性等原則進行擇優選取,具體見表1.

表1 安徽省旅游-經濟-生態環境耦合協調度指標體系及權重

2.2 耦合協調度計算方法

耦合度源于物理學容量耦合的概念,其含義是對模塊間關聯程度的度量.本文利用耦合協調度模型對安徽省旅游-經濟-生態環境時空分異特征進行分析.

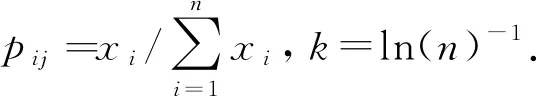

2.2.1 采用改進熵值法求指標權重

改進熵值法通過計算指標的信息熵確定指標權重[17-18],相對其他賦權方法更為客觀,克服了主觀賦權的缺點,其計算步驟如下:

(1) 為消除原始數據單位及數量級差異對評價結果的影響,采用極差法對正向、逆向指標數據進行無量綱化處理;同時為了防止數據的無效化,對極差公式進行改進,調整如下:

(1)

(2)

(2) 確定指標權重.根據每個指標提供的信息量先求取信息熵再計算各個指標權重.具體為

(3)

(4)

式中:Ej為第j項信息熵,Wj為第j項指標權重.

2.2.2 構建耦合度協調模型

采用線性加權法計算安徽省在2008—2017年內的旅游、經濟和生態環境協調發展狀況,旅游、經濟和生態環境三個子系統的綜合效益評價函數如下[19-21]:

(5)

(6)

(7)

T=αf(x)+β(y)+χh(z).

(8)

式中:f(x),g(y),h(z)分別代表旅游、經濟和生態環境系統的綜合效益值;ai,bi,ci分別為三個系統中各項指標的權重;xi,yi,zi為無量綱化后的標準化值;T表示對區域旅游-經濟-生態環境耦合協調發展水平進行綜合評價的效益值;α,β,χ為各子系統的權重,采用德爾菲法求得α=0.2,β=0.4,χ=0.4.

借鑒物理學中的容量耦合系數模型,推廣得到多系統耦合度模型.安徽省旅游-經濟-生態環境耦合度計算模型表示為

(9)

耦合度 0≤C≤1,C越接近1,表示各個子系統耦合度越大.但耦合度只能說明各個子系統相互作用程度的強弱,無法反映協調發展水平的高低,因此有必要引入耦合協調度公式來更好地分析旅游-經濟-生態環境之間的相互協調程度,公式為

(10)

式中D表示三個系統的耦合協調度.

2.3 耦合協調度評價標準表

對耦合協調度進行分級,以確定安徽省旅游-經濟-生態環境協調發展程度及各市發展類型.本文參照廖重斌[1]的研究方法,采用均勻分布函數確定耦合協調類型,結果見表2.

表2 耦合協調度等級分類

3 結果分析

3.1 安徽省整體耦合協調度時序變化分析

基于改進熵值法得到安徽省三個子系統各項指標的權重系數(見表1),然后運用耦合協調模型計算得到了2008—2017年安徽省旅游、經濟和生態環境系統的效益值、三個系統綜合效益值與耦合協調度(見圖1、表3).

圖1 安徽省各子系統綜合效益值和耦合協調度

年份C(耦合度)D(耦合協調度)耦合協調類型f(x),g(y),h(z)關系滯后類型20080.9260.522勉強協調類g(y) 由圖1和表3可知,2008—2017年安徽省旅游-經濟-生態環境耦合度整體較高且穩定,協調度呈現逐漸提高狀態,耦合協調等級從勉強協調向良好協調轉變.總體上以2012年為過渡段,可將其分為兩個階段:2008—2012為勉強協調類和輕度協調類;2013—2017年為中度協調類和良好協調類.通過分析發現,安徽省在2012年前協同效應較弱,三個系統彼此間作用不強;2012年作為一個蹺板,旅游-經濟-生態環境耦合協調度整體聯系逐步增強,最終2013—2017年協調度從中度協調轉變為良好協調.但由于旅游、經濟與生態環境各自發展水平不同,即便耦合協調度得到了提高卻還是存在滯后效應,因此可將每個耦合協調度類型再分為三類:旅游發展滯后型、經濟發展滯后型與生態環境滯后型.由表3可知,2012年前即2008—2011年,旅游-經濟-生態環境耦合協調度均為經濟發展滯后型,表明同時期安徽省的環境質量較好,資源豐富,但整體經濟發展緩慢;在2012年之后整體不再呈現經濟發展滯后型,安徽省響應十八屆三中全會重大決議,進行了經濟體制改革,促使經濟水平快速增長,2012—2017年安徽省生產總值從17 212.05億元增至27 018億元.但經濟增長的同時仍需要考慮生態環境的承載力,在未來經濟的發展過程中,應圍繞以建設美麗中國為中心,深化安徽省生態文明體制改革. 為了更直觀地了解安徽省16個地級城市旅游、經濟與生態環境耦合協調度格局的時空演化特征,選取2008,2012,2017年作為代表性年份,用ArcGIS10.2繪制安徽省耦合協調度變化圖,結果見圖2.安徽省各個地級市旅游-經濟-生態環境耦合協調度在過去10年間平穩上升.但各個地級城市發展水平不同,耦合協調度所處等級存在明顯的地域差異. 圖2 2008,2012,2017年耦合協調度 由圖2可知,2008—2017年安徽省16個地級市旅游-經濟-生態環境耦合協調度明顯從偏低水平向較高水平轉變;而且耦合協調度呈現從“中南部高、北部低”向“中部高、四周低”轉變的時空演變規律.2008—2012年期間,16個地級市整體耦合協調度變化不大,主要有合肥市從輕度協調類轉變為中度協調類,且北部地區淮北市和淮南市協調發展成果初步顯現,從瀕臨失調類轉變為勉強協調類,南部地區蕪湖市和池州市從勉強協調轉變為輕度協調,其他地級市基本沒變化.而在2012—2017年間,安徽省16個地級市整體均協調發展,協調度均有所提升,如合肥市轉變為良好協調,蕪湖市轉變為中度協調類,但池州市、黃山市、淮北市、亳州市與淮南市協調發展情況不變. 合肥市在近10年的發展期間,協調發展較好,在地區發展中起到了帶頭作用.這主要是因為合肥市是安徽省省會、長三角城市群副中心,還是“一帶一路”倡議和長江經濟帶戰略雙節點城市,其經濟發展水平遠遠高于其他城市,良好的經濟不僅為完善城市旅游功能提供了充足的資金,還為生態環境保護提供了一層保障.除了合肥市,蕪湖市協調度變化也較大,原因是蕪湖市擁有安徽省最大的貨運、外貿、集裝箱中轉港——蕪湖港,同時又位于皖南國際旅游文化示范區,旅游資源豐富,這為蕪湖市產業轉型和生態保護治理提供了足夠的動力.但是位于北部地區的淮北市和淮南市卻出現了協調發展緩慢、甚至停滯現象,其原因除了人才流失、技術科技落后、交通樞紐不發達外,還有一個原因就是缺乏國家相關政策的支持.因此,考慮到安徽各地級市耦合協調度時空分布情況,為了構建和諧社會與建設生態文明,應采用先進科學技術,實現節約型經濟發展,促進旅游產業結構優化升級,鞏固和提升各耦合協調度. 空間自相關是指變量在不同空間位置上的相關性,如正相關(聚集)、負相關(離散)和無相關(隨機),包括全局和局部空間自相關[22-24].本文全局自相關分析采用全局Moran’sI指數,局部自相關分析采用Moran散點圖和LISA顯著水平圖.通過Geoda軟件對安徽省2008—2017年耦合協調度進行Moran’sI指數計算,結果見表4.由表4可見,Moran’sI值都大于0,表明安徽省區域耦合協調度呈現空間自相關,并且協調度高的城市在空間上集聚,協調度低的城市在空間上也集聚,但10年間耦合協調度的空間自相關水平呈現下降趨勢,說明安徽省耦合協調度的空間集聚效應在下降. 表4 安徽省2008—2017年耦合協調度Moran’s I指數值 由于安徽省不同區域存在明顯的高低聚集,證明不同區域之間存在同質性和異質性的差異,因此選取2008,2012,2017年作為代表年份,運用Moran散點圖和LISA顯著水平圖對安徽省各個地級市進行局部自相關分析,結果見圖3、圖4. 圖3 2008,2012,2017年Moran散點圖 圖4 2008,2012,2017年LISA顯著水平圖 由圖3、圖4可見,近10年間16個地級市主要集聚在第一、二、三象限,而持續或者多數時間處于第一象限高高聚類(H-H)的地級市為蕪湖市、安慶市、銅陵市、池州市、宣城市、黃山市,其中經常具有顯著性的是蕪湖市與池州市;處于第三象限低低聚類(L-L)的地級市為阜陽市、亳州市、淮北市、淮南市、宿州市、蚌埠市和滁州市,其中經常具有顯著性的是亳州市與蚌埠市;滁州市持續處于第二象限低高聚類(L-H);而合肥市常年處于第四象限高低聚類(H-L).空間上形成了以合肥市為中心的南北高低值分界區、以亳州市為中心的北部低值聚集區、以蕪湖市為中心的南部高值聚集區(見圖4).這與安徽省北部協調度較低、南部協調度較高的現實相對一致,同時也說明了安徽省存在較為明顯的旅游-經濟-生態環境耦合協調度南北地區的差異現象.安徽省出現區域集聚反映了整體不平衡性仍存在,但通過局域Moran’sI指數也可發現集聚現象在不斷減緩,相當的地級市之間差異性在減小,全省整體協調水平在不斷改善. 良好的環境是實現旅游與經濟可持續發展的基礎,高速發展的經濟為旅游開發與環境保護提供強有力的支撐,旅游開發是拉動各行業經濟增長、平衡國際收支和改善環境質量的動力.因此旅游、經濟和生態環境構成一個多層次的復合體系.各個子系統間相互作用、相互影響.本文通過對安徽省旅游-經濟-生態環境耦合協調度進行分析,對其時空特征與演化進行了研究,得出如下結論: (1) 從安徽省2008—2017年整體綜合效益來看,旅游、經濟與生態環境的綜合效益值都呈現逐年遞增的現象,三個系統中經濟系統的綜合效益增長速率較快,帶動了旅游系統增長,而生態環境系統的綜合效益值在近10年間呈現凹狀緩慢增長,這說明安徽省不同時期協調發展制約因素存在差異,前期主要是經濟滯后型,后期以環境滯后型為主.數據顯示經濟的快速增長雖然帶動了旅游業的發展,但同時也給生態環境承載力帶來了壓力.這也印證了經濟發展的同時應完善更多旅游相關政策,并以實現綠色健康發展、保護生態環境為前提. (2) 從安徽省各個地級市耦合協調度的時空變化來看,各地級市在近10年耦合協調度都得到了不同程度的提升,并且構成了由“中南部高、北部低”向“中部高、四周低”的空間演變現象.雖然整體耦合協調度呈上升趨勢,但是安徽省南北研究區域變化不一樣.其原因主要是合肥市及其南部城市經濟發展較好,相對于北部地區政策、交通、基礎設施等等都有較大優勢,因此安徽北部發展相對緩慢,中南部發展相對較快,促使了南北差異格局的成型,這對安徽省未來整體協調發展存在一定制約性和不合理性. (3) 從安徽省各地級市耦合協調度空間自相關來看,主要以蕪湖市為中心進行高值聚集,以亳州市為中心進行低值聚集,說明近10年的發展過程中,南北格局分化形成的城市群現象仍存在,有待解決.北部的旅游產業發展空間較大,環境相對南部地區要好,但缺少相應的經濟政策推動;相反,南邊地區經濟發展過甚,旅游業所帶來的生態環境矛盾日益突出,并未在真正意義上做到可持續發展. 本研究揭示了近10年來安徽省旅游-經濟-生態環境耦合協調關系,對于其開發旅游區域、推進經濟發展、改善生態環境具有重要的實踐與應用價值.未來安徽省應努力縮小地區發展差距,合肥以北地區由于基礎設施薄弱,耦合協調度較差,應借鑒南邊城市充分利用資源,實施相關政策,推動產業結構升級與轉型,帶動旅游產業發展;而合肥以南地區應重新規劃布局,調整經濟粗放型增長模式,協調人與環境的關系,保障經濟社會的可持續協調發展.最終縮小安徽省各地發展差距,實現安徽省內外互利共贏的局面.3.2 安徽省地級市耦合協調度時空變化分析

3.3 安徽省旅游-經濟-生態環境耦合協調度空間自相關分析

4 結論與討論