診改視角下高職課程質量標準設計及應用研究

【摘要】對接國家標準,突出校本特色,構建校級層面的課程質量標準是實施課程診斷與改進工作的基礎。以全面性與差異性相結合、定量與定性相結合、可操作性、導向性等為基本原則,從指標體系設計、指標權重與觀測點賦值、觀測點質量指標與等級、課程質量評價方式四個維度展開課程質量標準設計與研制工作。

【關鍵詞】診改;課程質量標準;高職

【作者簡介】甘雯,湖南城建職業技術學院。

【基金項目】2020年湖南省社會科學成果評審委員會課題“診斷視角下高職公共英語課程質量標準體系構建與應用研究”(課題編號:XSP20YBC040)。

課程質量是高職教育質量的核心。課程的診改是提升課程質量的有效途徑,是學院內部質量保證體系的重要一環。對接國家標準,突出校本特色,構建校級層面的課程質量標準是實施課程診斷與改進工作的基礎,是診改工作從宏觀政策規劃到微觀教學實施的必然路徑。

一、高職課程質量標準設計的基本原則

各高職院校具有各自不同的行業背景和專業特色。在設計課程質量標準時應體現高職教育共性的要求,同時突出院校特色。如何針對這些特點設計課程質量標準從而有效提高課程質量,是迫切需要解決的問題。因此,采用科學的方法、遵循適當的原則是學校制定課程質量標準時需要注意的問題。

1.全面性與差異性相結合的原則。全面性原則是指從全局出發去考慮各指標的貢獻度,統籌各指標之間的關聯性,體現共性要求。各項指標有機結合,環環相扣,做到指標無重復,無矛盾,形成一套全面的系統。

在考慮全面性的同時,要兼顧差異性。差異性原則是指在完整的指標體系里,每一個指標的重要性各不相同,在選取指標過程中注意區分指標的重要程度。根據課程類型不同,我們可以設計出基本指標、重點指標、特色指標等。受行業差異的影響,我們可以設計出針對性指標,體現行業差異,突出院校特色。

2.定量與定性相結合的原則。定量是用數學語言進行分析描述,通過數理統計來實現,更加精確、科學;定性分析則主要借助人的經驗,直覺等作出判斷,對判斷結果的描述以文字語言為主。定量分析能提高定性分析的準確性。把課堂教學實踐活動等客觀性因素轉化為可操作的、量的描述,通過數量分析發現問題尋求解決問題的方案,及時改善教學。定性分析提高了判斷的有效性。針對學院特點與課程特色,將那些體現特色而無法定量的指標因素進行定性分析,通過現象深入發現問題本質。以定量與定性相結合的原則設計課程質量標準,充分滲透與綜合運用這兩類分析方法。

3.可操作性原則。可操作性就是指標通俗易懂,指標的信息容易獲取。實施者能充分理解指標的內涵,評價結果就能更加客觀與真實。設計課程質量指標時,要考慮復雜繁多的指標收集、統計的難度和成本,數據采集的可操作性和數據源的穩定性,確保指標體系的有效性。在指標設計中可選擇有代表性,易獲取能準確反映課程情況的指標。

4.導向性原則。導向性是指課程質量指標轉化為具體化的目標,引導教學團隊、教學系部、學院重視指標所涉及的內容,向著符合課程全面建設、優化發展的目標發展。構建具體的指標內容,有利于課程團隊參照指標內容發現課程建設的優勢與薄弱環節,把握方向積極診改,提高教學質量。

二、高職課程質量標準設計

以全面質量管理理論、職教課程教學理論、高職院校內部質量保證體系“55821”八字螺旋原理為指導,結合學院實際情況,以全面性與差異性相結合、定量與定性相結合、可操作性、導向性等為基本原則,從指標體系設計、指標權重與觀測點賦值、觀測點質量指標與等級、課程質量評價方式四個維度設計與研制課程質量標準。

1.指標體系設計。根據國家和湖南省精品在線開放共享課程標準, 結合我院課程改革實際情況, 提煉出課程質量標準關鍵5要素,再進行細分得到16個子因素。一是課程團隊,包括課程負責人、課程團隊結構、課程教研教改三個方面;二是課程設計,包括課程教學標準、課程授課計劃、教案三個方面;三是教學實施,是課程的核心和關鍵,主要包括學生參與、標準執行、目標達成、信息化手段應用等四個方面;四是課程資源,包括教材資源建設、其他資源建設、網絡資源建設;五是課程評價,包括學生評教、同行評價、社會評價三個方面。確定課程質量的69個觀測點對16個子因素進行考察,并明確觀測點依據或數據來源。

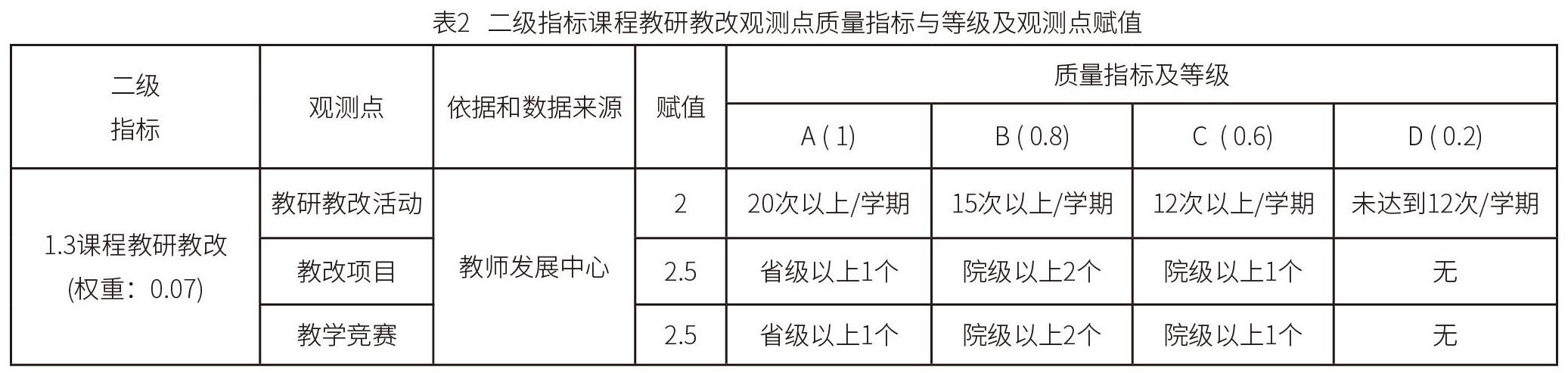

2.指標權重與觀測點賦值。初步構建系統指標體系后,在相關部門的協助下,運用德爾菲法,由8名專家確定指標權重及觀測點賦值。將兩輪專家咨詢建議匯總整理,指標權重(見表1)及觀測點賦值(以課程教研教改觀察點賦值為例,見表2)逐步調整為大多數專家所認同的數值。8位專家對85%的指標權重及觀測點賦值取得一致性看法,雖有少量指標未能取得100%的一致,但贊同比例均大于80%。

3.觀測點質量指標與等級。69個觀測點設置等級指標,用于對該觀測點的質量測評。等級指標分為4級:A(優秀)、B(良好)、C(合格)、D (不合格)分別對應等級分值1、0.8、0.6、和0.2分 。對A、B、C級給出具體描述,未達到C的,定為D級。同時明確每個觀察點的依據或數據來源。以二級指標課程教研教改資源為例(見表2)。

4.課程質量評價方式。以課程質量評價總分值評定課程質量等級。課程質量評價總分值由基礎分值和特色加分兩部分組成。把所有觀測點賦值乘以對應觀測點的等級分值求和,得到課程質量評價基礎分值。另外,課程團隊提交課程特色專題報告,說明課程在長期教學過程中形成的特色與優勢,由專家小組根據報告進行評議打分,作為課程質量評價的加分指標,滿分為10分。依據課程質量評價總分值評定課程質量等級如下,精品課程(總分≥95);優質課程(總分≥80);達標課程(總分≥60);不合格課程(總分<60) 。

三、高職課程質量標準應用分析—以公共英語課程為例

1.問題診斷。學院搭建診改網絡平臺,將課程質量標準嵌入學院的診改網絡平臺。依據學院質量管理辦公室制定課程診改具體實施方案,課程負責人將課程觀察點相關數據輸入診改網絡平臺自我診斷, 同時上傳佐證材料。由學院質量管理專家組對課程進行審核性診斷。根據課程質量自我診斷與審核性診斷的結果,形成課程質量評價,確定課程質量等級。公共英語課程質量評價結果為院級優質課程,一級指標中課程團隊與教學實施失分較多。 較精品課程的差距主要體現在以下方面。課程團隊包括課程負責人、團隊結構、課程教研教改(教研教改活動、教改項目、教學競賽)三個方面。其中,教改項目和教學競賽兩個觀測點有失分現象, 每年省級以上1個教改項目和教學競賽獲獎的任務不能穩定完成,這與團隊職稱結構和年齡結構有關聯。團隊成員共14人,9名副教授,5名講師,無35歲以下的青年教師。有中、高級職稱晉升需求的教師人數不多,教師參加競賽、申報教研教改項目的積極性不高。教學實施包括學生參與、標準執行、目標達成、信息化手段應用等四個方面。其中信息化手段應用失分較多。我院公共英語團隊依托自編《高職高專職業英語素養篇+行業篇》教材,完成在線開放課程建設,并以超星銀學在線為平臺對外開放在線課程。但外校參與數尚未達到10所和外校學生數尚未達到1000人以上, 較精品課程的要求還有差距。分析其原因主要是公共英語課程在超星銀學在線上對外開放的時間不長,在兄弟院校同類型的課程中影響力不夠。

2.課程改進。對照課程質量標準,針對課程診斷中發現的問題, 課程團隊推進課程整改。通過課程提質建設, 實現課程質量螺旋上升。由于實施時間不長,課程質量改進的效果尚不顯著。但通過對公共英語課程團隊教師和院系管理人員的訪談了解到,課程質量標準的實施,課程診改工作的推進, 提高了課程團隊對課程建設與教學工作的重視程度。課程質量標準的診斷功能,讓課程團隊行動就更加有計劃與針對性。針對教改項目和教學競賽兩項指標未達標問題,由團隊負責人牽頭,組建教改項目小組和競賽小組,明確任務,分階段推進。課程質量標準的導向功能,引導團隊教師注意教學與課程建設的效果與成效。針對在線開放課程外校參與數和外校學生數尚未達到標的問題。在課程提質建設時突出“職業英語+建筑行業英語”的課程特色,積極申報省級精品在線開放課程教改項目,以省級項目為依托從而提升該課程在兄弟院校中的影響力。

參考文獻:

[1]李煜凱.大學課程質量評價指標體系設計及實證分析[D].大連理工大學,2017(04).

[2]朱峻宜.高職院校教學診改方案設計的理念,要素與標準[J].職業教育研究,2018(7):39-42.