火星:一顆巧克力太妃溏心球

◎范旭

北京時間2021年7月23日,在“洞察”號火星探測器的幫助下,美國宇航局(NASA)首次公布了火星內部構造圖(如圖1)。從圖中可以看出,火星就像一顆巧克力太妃溏心球。這是人類第一次對另一個星球的地質構造進行繪圖,由此發現了這顆紅色星球與地球這顆藍色星球存在著的巨大差異。

圖1 火星內部構造圖(圖/ IPGP David Duros)

火星,這顆人們熟悉的類地行星,究竟有何神秘之處?火星和地球的構造又有哪些不同?讓我們跟隨“洞察”號一一解開謎團。

··通過地震勘測研究火星··

近日,權威學術期刊《科學》雜志發表了3篇關于火星的論文。這3篇論文的合著者,美國宇航局噴氣推進實驗室的行星地震學家馬克·潘寧表示,他們把之前通過收集地震波來研究地球內部的方法用到了研究火星上。

“火星更像是地球的表親,而不是兄弟姐妹,”東京地球生命科學研究所的地震學家克里斯汀·豪斯說,“它的體積比地球小了6倍,可能是太陽系早期真正的古老遺跡。”

過去兩年間,科學家們利用“洞察”號研究了火星磁性、繞太陽運行時的抖動及其震動時產生的地震波。一臺“洞察”號相當于一個單獨的地震儀,這意味著科學家們只能觀察到火星的一個區域,而不是整個星球。要構建火星內部的詳細結構圖,得探測到大量穿過整個火星的強震,然而,這幾年火星上發生的震動強度從來沒有超過4.0級,這無疑給研究增添了難度。

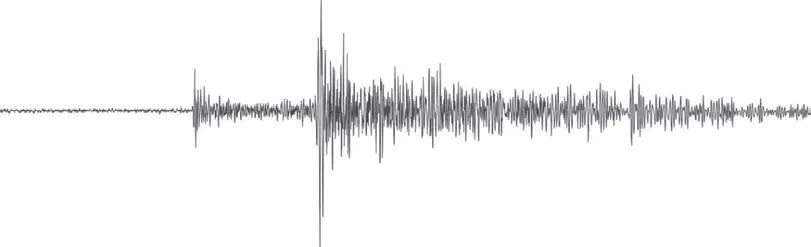

圖2 “洞察”號在2019年記錄的一次火星地震(圖/NASA)

“我們必須向前推進,看看我們能用這些數據做些什么。”科隆大學行星地震學家布里吉特·克納梅耶·恩德倫說,他是其中一篇論文的主要作者。盡管面臨挑戰,科學家們還是成功地對火星內部進行了詳細的“X光檢查”。

··發現火星的秘密··

科學家證實,火星南部高地的地殼較厚,北部低地的地殼較薄,由此得出火星北部在很久以前可能是一片海洋。

火星地殼的平均厚度在24千米至72千米之間,可以分成3層:一是主要由隕石粉碎成的火山巖組成的頂層,一是由更連貫的火山巖組成的中層,一是暫時無法確定是否存在的下層。

和地球一樣,火星的地幔比地殼厚得多,火星上地幔中堅硬的那部分形成了不斷移動的板塊,厚度約為地球的一半。

瑞士地球物理學家、3篇論文的合著者阿米爾·汗說,火星堅硬的上地幔可能解釋了為什么我們在火星上看不到多樣的板塊構造。這些堅硬的外殼也阻止了上地幔分裂成單獨的板塊,因此火星不像地球一樣有諸多的山脈、海洋、盆地。

火星地幔的構造也讓我們明白為什么一個曾經擁有大火山且經常噴發出熔巖流的星球,現在的地質活動卻一點也不活躍。這是因為一顆行星的火山和板塊構造活動,本質上是由從行星內部到外殼的熱量運動驅動的,而火星地幔較冷,缺少熱量,導致其表面不易產生大規模的地質活動。

圖3 火星勘測軌道器拍攝到的滑坡

科學家還發現,由于沒有磁場保護火星免受太陽輻射,火星的大氣層就像紙屑一樣容易被風吹走,其表面的水如果沒有被巖石吸收,就會流進太空。這就使得火星最終會變成一片寒冷且受輻射的沙漠。

··仍有很多謎團尚未解開··

盡管人類通過火星地震勘測第一次成功了解了其深層結構,但目前還沒有探測到足以穿過火星核心的強大震動波,所以科學家不知道火星是否和地球一樣有一個堅固的內核。而能確定的是,火星有一個液態的外核——它就像泥漿在緩慢移動。

無論如何,“洞察”號已經是火星上的“老兵”了,如今,新的火星探索者已經成功著陸。

2021年 5月22日,我國“祝融號”火星車已安全駛離著陸平臺,到達火星表面,標志著我國正式成為世界上第二個能在火星上進行巡視探測的國家,這將為人類認識火星提供更多可能。