數字化技術在臨床診斷與治療中的應用*

孫從雨,宋藝萱,蔡晨需,張勤河△

(1.山東大學機械工程學院,濟南 250061;2.山東大學機械工程學院 高效潔凈機械制造教育部重點實驗室 機械工程國家級實驗教學示范中心,濟南 250061)

1 引 言

近年來,國內各大醫院都在積極推進數字信息化建設,主要體現在醫療工作逐步結合先進的網絡和數字技術,將患者的各類信息同醫院管理有效地整合起來,進行各種醫療信息的數字化收集、存儲、傳輸及整合分析[1],使醫院的各類業務流程得到優化,提高信息資源的綜合利用能力。將數字化醫療技術廣泛應用于醫療機構,可以提高醫院的醫療服務水平,實現醫院的科學管理。

本文基于數字化技術在臨床診療方面的應用,對其在臨床診斷、術前規劃、術中導航以及術后評估等方面進行分析闡述。

2 數字化技術在臨床診斷中的應用

在診療過程中,醫生不但要檢查患者的病征,還要對發病的機制進行分類鑒別,并以此制定治療方案。目前,臨床診斷方式主要包括經驗醫學診斷和實驗醫學診斷兩類。隨著時代發展,二者漸呈相互融合借鑒,協調發展的趨勢,均向著數字化的方向邁進。

2.1 經驗醫學診斷

中醫與西醫不同,在其診斷發展過程中沒有完成從經驗醫學到實驗醫學的轉變,現代中醫的診療方法仍以經驗為主。中醫的經驗特性給其數字化過程帶來了嚴峻的挑戰,然而矩陣分析方法以及模糊數學方法的應用使計算機數理模型適應中醫的非線性特征成為可能[2]。對于中醫的數字化來說,較為容易實現的方向是中醫文獻的數字化管理[3-5]和數字化教學[6-7]。在診斷過程中,中醫強調“望、聞、問、切”四診合參的辨證施治[8],在這四診所包含的診斷方式之中,舌診和脈診數字化是相對比較容易實現,且又非常重要的技術。

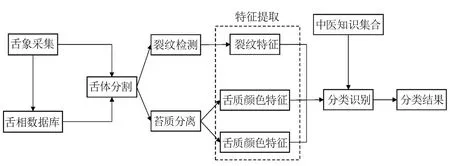

在舌診方面,李敏[9]選擇II型糖尿病氣陰兩虛兼血疲證作為診斷對象,運用數字化的方法進行了舌體分割、苔質分離、舌象特征提取與識別等工作,實現了通過量化指標對舌色進行分析研究的目的,見圖1。謝晟潔等[10]利用其自行研制的DKF-Ⅱ型中醫舌、面診數字化檢測儀采集了大量糖尿病患者的圖像信息,探索了舌、面診參數對糖尿病發病機理的影響。

圖1 舌象特征提取與識別框架圖

作為中醫四診的診斷方式之一,脈診的客觀化研究是消除醫生診斷差異性,提高診斷可靠性的重要途徑。孫中傲等[11]設計了一種基于單片機和互聯網技術的脈象測量儀,為臨床診斷以及科研教學等提供了可靠的客觀指標。除脈診信息的數字化提取之外,脈診的可視化、網絡化[12]研究也是目前研究的熱點問題。

除上述兩種診斷方式外,一些學者也開展了目診的數字化研究,其主要是對患者眼睛的色澤、形態以及白睛脈絡等特征信息進行提取,通過圖像處理和比對得到“望目辯癥”的數字化診療方法[13]。單一的診療方法無法全面了解患者的病征,將四種診療方法結合起來進行疾病診斷仍是中醫數字化診療的關鍵。目前四診合參的數字化方法也取得了長足的進步[14-15],其研究方向涉及肝癌、腎病、糖尿病以及神經系統等方面疾病的診療,具有廣闊的發展前景。

經驗診斷在西醫與中醫的診斷方法類似,是根據已有的經驗以及患者的臨床癥狀對病情進行初斷。相比中醫,西醫的診斷方法更為直觀,是將患者具體的臨床癥狀與患者的體檢資料結合起來,再根據病征或病因總結概括所觀察的臨床表征[16]。隨著現代科學的發展,西醫的診斷手段也日趨豐富,CT斷層掃描[17-18]、核磁共振[19-20]以及超聲波[21-23]等技術的應用顯著提高了臨床診斷的準確度。

通過對數字影像進行分析[24-26]可以得到正常組織與非正常組織之間的區別,根據其規律進行數字化的智能診斷可快速地確診疾病。沈宇清等[27]比較了不同的閾值分割方法對CT數字化牙模型重建精度的影響,證明了可以通過閾值對CT圖像中的不同組織進行分割。唐仲平等[28]分析比較了數字化閱片與顯微鏡診斷在臨床診斷中的診斷效果,結果表明,數字化閱片方法具有更高的可重復性和正確率,進一步驗證了數字化診療的可靠性。

2.2 實驗醫學診斷

實驗診斷學是一門從基礎醫學學習進入到臨床醫學學習的過渡課程,它可以為臨床提供數據或結果[29]。運用實驗的方法對疾病進行診斷,結合了生物醫學基礎知識以及臨床需求,其本身就是運用數據的方式表征患者各方面的體征參數,因此,在臨床診斷中實驗醫學診斷最容易實現數字化,并被廣泛應用。

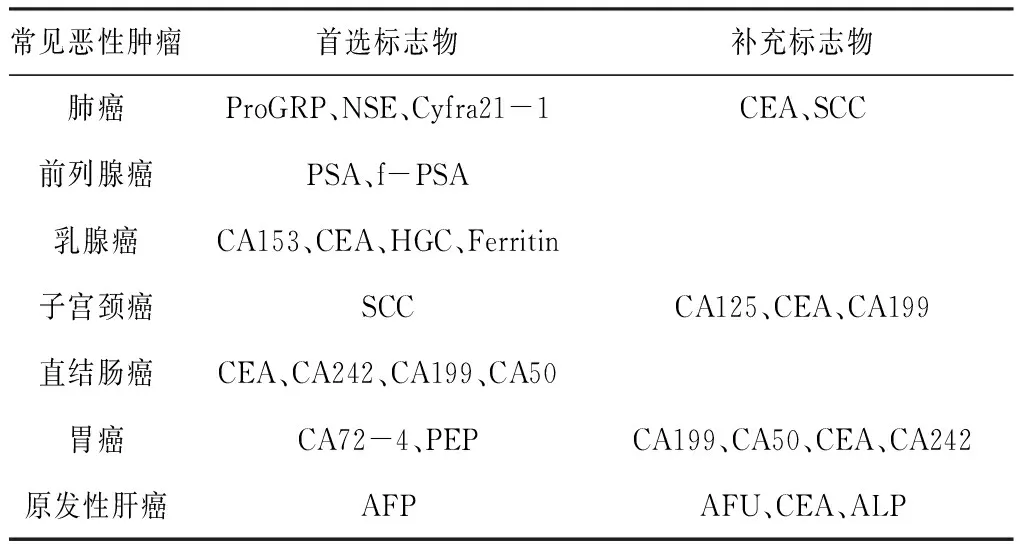

現代實驗醫學診斷主要是提取患者的血液、組織以及分泌物等樣本,分析相應的細胞特性、核酸種類和生物標志物(病毒、抗體等)的數字特征,從而為疾病的確診提供支持。在早期的醫學實驗中,多運用細胞計數板、測試試紙等方式,不僅操作復雜,而且易受不確定因素影響,很難得到準確數值。近年來,全自動血液分析儀與核酸定量化等技術的應用,使得檢測過程更為直觀和準確。由于生物標志物在腫瘤、肝炎以及腎病等[30]多種疾病的診斷中具有顯著的特異性作用,基于此,實驗醫學診斷可以準確地診斷出疾病的類型。目前臨床上常見的腫瘤標志物見表1。

表1 臨床上常見的腫瘤標志物

目前利用生物標志物的檢測并非只停留在試紙以及抗原-抗體檢測方面,更多的是通過各種物理化學方法結合計算機信息技術,將生物標志物定量地表達出來。Amouzadeh等[31]制備了一種可靠的生物傳感器,該傳感器用來檢測阿爾茲海默氏病的生物標志物Aβ寡聚體,可通過電荷耦合檢測器檢測到的光強度來確定Aβ寡聚體的含量,Aβ寡聚體含量在0.5~50 μg·mL-1范圍內響應良好。程華等[32]研發了GPC3 (磷脂酰肌醇蛋白聚糖3)和AFP酶聯免疫(ELISA)檢測試劑盒和膠體金試紙條,同時研發了配套的膠體金免疫層析試紙條定量分析儀,物化方法結合數字化設備的分析手段,實現了在有限時間及條件下快速檢測定型肝癌,創造了巨大的經濟效益。

3 臨床手術治療

在傳統臨床治療特別是手術過程中,執刀醫生的經驗對于治療效果有著決定性的影響。但是只根據術前有限的診斷信息,無法實現對整個手術過程的把控,且疾病的發生原因具有很高的不確定性,很難根據以往的經驗應對各種病征。而數字化技術為解決上述問題提供了良好的思路。總體來說,目前數字化技術在臨床治療中的應用,貫穿了手術的術前規劃、術中導航以及術后評估三個過程。因此,數字化技術應用于手術過程,對提高手術成功率,減輕患者痛苦具有重要意義。

3.1 術前規劃

術前規劃是手術前利用診斷的信息如CT影像等對患病部位進行分析處理,包括三維重建模、生成手術導板等。通過三維方式,醫生可以更直觀地了解分析病灶,為下一步的實際操作提供經驗,提高手術成功率。

利用CT圖像進行患病部位三維的重建,并在此基礎上模擬規劃手術過程,是術前規劃的重要內容。對手術過程進行虛擬的模擬,評估手術風險,有利于后續手術操作更可靠有效地進行。目前該方法在骨科手術、口腔修復的術前規劃等方面均有應用。

骨骼的力學性能和微觀結構相對于其他人體組織有明顯的差異[33],其數字化參數與其它器官明顯不同,可較為容易地將其分割出來,并且手術過程中骨骼的形狀不會發生明顯改變,因此,骨科手術的術前規劃具有很高的可行性。在術前規劃過程中,需要先基于斷層掃描圖像利用數字化軟件如張濤[34]等對患處進行重新建模,再以此為基礎進行手術設計。Massé等[35]利用標準的X射線圖像創建三維數字骨模型,能夠有效地預測植入物的大小,提高手術效率和植入精度。Santis等[36]使用定制數字化鈦網在水平、垂直或組合缺陷中進行引導骨再生,減少了常見的并發癥。李興軍[37]選取了60例踝關節骨折患者,并對這些患者的踝關節進行CT掃描,在軟件中進行重建模后打印了一比一的實體模型。通過對比各項指標,證明了3D數字化技術能夠大大縮短住院時間,降低失敗風險,提高臨床治療效果。除了模擬手術過程,數字化技術還可以用來對骨骼缺損部位進行修復,劉暢等[38]依據受損骨骼的CT圖像得到三維模型,基于三維模型進行模型配準和計算缺失部分,該方法依據已有的匹配模型得到受損骨的缺失部分,并生成可打印的模型,對于以后臨床中骨骼的修復與替換具有重要意義。

手術導板技術主要利用三維重建模型對手術過程中骨與其他組織的相互空間距離、成角關系、方向和深度精準定位,在骨科手術中起到良好的輔助作用,實現了手術過程從影像學平面圖形向立體三維實體的實質性進展,為骨科學提供了一種個性化、精準化治療的新方法[39]。目前手術導板技術的研究主要集中在口腔種植與修復方面(見圖2),對比常用的種植術,借助數字化導板種植可以精準地按照手術前規劃的位置植入種植體。相應的計算機輔助種植允許不翻瓣手術,降低了患者術后發病幾率和出血風險。通過增加可預測性,能有效地降低手術過程中對患者身體的損傷。使用計算機規劃和數字化導板確定無牙上頜植入物的臨床相關準確性時,導板在內側和頰側方向的植入誤差顯著減少。Marinho等[40]研究的不翻瓣種植術在數字化導板輔助下,不僅能夠滿足患者臨床需求,還能減少患者術后短期內的疼痛,提高了患者的就診滿意度。武玉鵬等[41]選取了40例牙列缺損患者分組手術,對比了數字化靜態導板和數字化動態導板輔助種植手術對手術精準度的差異。數字化導板輔助的種植手術不僅提高了治療過程中的可預測性,保證了種植成功率,還取得了更好的美學效果。關于種植體存活,傳統種植術和數字化導板輔助的種植術均能達到較高的存活率[42]。

圖2 種植牙導板

3.2 術中導航

手術中的導航系統使用三維測量傳感裝置跟蹤定位患者器官、手術器械或植入假體,結合患者的醫學影像信息與術中的實際位置數據,引導手術工具到達患病區域,完成相應的手術動作[43]。手術導航由于定位原理不同可分為:基于內窺鏡(見圖3)系統的導航[44]、基于電磁定位的導航[45]和基于光學定位的導航三種方法。

圖3 醫療內窺鏡

基于內窺鏡的導航技術是以醫療內窺鏡為基礎,通過實時圖像匹配[46]或標定內窺鏡端部[47]等方式實時確定內窺鏡的位置,以二維或三維的方式為醫生下一步操作提供參考。在策略研究方面,Jheng等[48]研究了一種基于機器學習的結腸內窺鏡圖像的識別與分類算法,該算法基于CAD和AI技術準確的檢測和描述了結腸息肉的特點,確定了多個結腸疾病,證明了人工智能分類的方法可以應用到內窺鏡導航技術。馬智玉等[49]將內窺鏡聯合影像導航技術運用到視神經減壓手術中,該技術的運用顯著降低了手術難度,出血量低,且術后視力恢復良好。

基于電磁定位的導航技術利用電腦控制磁場空間的分布,記錄空間內磁珠的運動軌跡,從而達到確定手術器械等目標物空間位置的目的。磁導航外科手術可以產生較小的手術切口、患者在手術過程中出血量少、術后并發癥發生的概率低以及手術精準度較高。Amin等[50]及Kilian等[51]分別提出了使用磁導航定位系統引導手術機器人完成手術,但電磁定位的定位精度容易受到金屬材料的影響,導致追蹤和導航的精度明顯降低。因此,電磁導航在現實使用過程中需要對手術室進行無磁化處理。目前該條件實施困難,所以該方法的現實應用仍然需要持續探索。

光學導航技術(見圖4)針對患病區域進行基準定位,通過獲取基準坐標并實時采集手術工具的坐標,建立一個可以追蹤的手術范圍。將手術范圍與手術圖像的標記結合起來追蹤和導航手術工具的坐標移動。

圖4 光學導航技術

目前,光學導航技術的發展相對完善,并且已經應用于臨床治療。Chung等[52]開發了一種用于脊柱融合的手術導航機器人系統,該系統由機器人、手術規劃系統以及光學跟蹤系統組成。牛錦東等[53]以光學導航為基礎,結合并聯機構學理論,設計了一種手術機器人的快速標定技術。光學導航系統在手術過程中極易出現信號遮擋的問題,趙鵬[54]開發了一種光學定位和慣性定位相結合定位方法,該團隊設計的組合定位方法能夠在定位光束短時間遮擋時,對缺失的定位信息進行補償,基本滿足了臨床導航所需的技術要求。

3.3 術后評估

臨床手術的完成并不代表整個治療過程的結束,無論采用何種手術方式,最終結果都需要更加成熟可靠的手段進行驗證。多數情況下,一次手術并不能完全可靠地治愈疾病,了解分析當次手術的效果可以為下次手術方案的制定提供支持,因此,對手術效果的評估很有必要。

術后評估并非只依靠單一的指標,除了對術后能夠恢復的功能進行測試外,還需運用其他手段對相應組織器官進行客觀評價。客觀化評價的過程與臨床診療相似,其運用CT斷層掃描和核磁共振等方式對患病部位進行再次掃描[55],以分析手術效果。對病灶進行掃描時,不但要觀察術后臟器的結構,對于某些病癥還要測量特定元素的含量以及周圍血管的形態等,是對手術效果的綜合考量。鐘小梅等[56]運用心臟磁共振(CMR)方法對全腔靜脈-肺動脈直接連接手術(DCPC)進行了綜合的評估,考量參數包括吻合口是否通暢、吻合口面積、各動靜脈的血流量,同時考慮了體表面積和年齡等因素,可滿足患者先天性心臟病術后綜合評估要求。在功能性測試方面,有許多綜合測試系統能夠對組織器官術后的功能性進行比較全面的評價,如用于視覺測量的客觀視覺質量分析系統,已被用于測試角膜手術[57]、人工晶狀體植入術[58]以及甲狀腺相關性眼病的術后視覺質量評估中[59],能夠較為全面地對眼科手術效果進行定量評價。

與診斷過程不同,手術過程中可能會在體內植入人造組織器官,這些人造組織器官的材料與人體自身器官性能會有差異,反映在相應的圖像上會有偽影等異常現象,這對于術后模型的重建是不利的。吳雯麗等[60]對人工關節置換術后的若干例患者進行研究分析,分別用FBP與T-smart兩種方法對置換關節進行重建,對比分析得出T-smart技術在DTS圖像中去除偽影具有重要意義。除上述研究以外,去除CT中金屬偽影的方法還包括能譜成像技術[61]和單能量成像技術[62-63]等,這些技術對于帶有金屬植入物的術后評測都具有重要的參考價值。

4 結論

數字化技術除了上述臨床中的應用外,在醫院的其他方面也有很多的應用,如數字化檔案[64]、數字化手術室[65]、遠程醫療與教學[66]等。數字化技術的應用不但提高了臨床診斷的準確性與治療的成功率,還使得醫院的運行更加高效安全。在未來醫院,醫療設備數字化、微型化[67],醫院管理網絡化、信息化[68],醫療服務個體化、精準化[69]將成為基本特征。

數字化技術的應用不僅能讓人們更方便地了解自己的健康狀態,同時也積累了大量的健康數據。隨著大數據時代的到來,智能手機與可穿戴式傳感器的配合使用,可以讓人們時刻監視自己的健康數據。數字醫學平臺可以多種方式對患有各類疾病的患者制定個性化的健康方案,為醫生臨床診斷與治療提供經驗數據。相信隨著數字化技術與現代醫學的進一步融合,患者的就診流程將更簡單,醫生診斷準確率將大幅提高,醫療設備與醫療專家的資源共享將更加便攜,數字化技術將在未來醫療中發揮更大的作用。