全日制教育碩士研究生教學研究能力的調查

——以S大學為例

彭萬英,侯俊行

(1.沈陽師范大學 教師教育學院,遼寧 沈陽110034;2.沈陽師范大學 教育科學學院,遼寧 沈陽110034)

2020年7月29日,全國研究生教育大會的召開標志著我國研究生教育受到國家的高度重視。2020年8月3日,教育部發表《大力推進中國特色社會主義學科專業體系建設——聚焦全國研究生教育會議系列評論之三》文章。文章指出,在日益重視培養研究生研究能力的背景下,基礎學科或支撐學科也需要不斷提升研究能力,努力走科教融合的發展路徑[1]。2020年9月4日,教育部印發關于《教育類研究生和公費師范生免試認定中小學教師資格改革實施方案》,指出了“教育類研究生包括教育專業學位研究生,對其開展教育教學能力考核”[2],肯定了教育專業學位研究生的重要地位。2020年9月25日,國務院學位委員會、教育部印發《專業學位研究生教育發展方案(2020—2025)》,明確提出“大力提升專業學位研究生教育質量”[3]。2020年10月13日,中共中央、國務院印發《深化新時代教育評價改革總體方案》,提出高校應探索建立應用型本科評價標準,突出培養相應專業能力和實踐應用能力。同時,還提出“完善實習(實訓)考核辦法,確保學生足額、真實參加實習(實訓)”[4],不斷提升全日制教育碩士研究生的教學研究能力。本研究在明確全日制教育碩士研究生教學研究能力分析框架的基礎上,通過問卷調查和分析,找出問題,并提出相應的策略和建議。

全日制教育碩士研究生教學研究能力分析框架的建立主要基于文獻研究,由于沒有相關文獻以全日制教育碩士研究生為研究對象,因此,本研究主要參照以教師為研究對象的相關文獻。文獻主要包括三個方面的內容:一是關于教師教學研究能力評價維度的研究。金江熙認為,教師的教育研究能力應圍繞發現問題、分析問題、解決問題的教育研究的過程而構建起來[5]。徐艷偉認為,中小學教師教學研究能力歸為五類,分別為問題的敏感能力、問題解決的想象能力、問題研究的設計能力、協作研究能力、反思問題能力[6]。二是關于教師教學研究能力的研究。王瑞氈、邢紅軍、胡揚洋認為,專業素養、良好的氛圍及研究意識、研究方法、有效的指導和幫助有助于教師教育教學研究能力的形成與培養[7]。齊雙愛認為,教育部門應該通過突出教師專業化地位、優化教學研究環境、加大培訓力度、落實小課題研究、學習先進的教學研究經驗來加強其對教學研究的重視;學校應該在建立英語學習平臺、校園文化、教學研究團隊等方面給予支持;教師自身應該通過參與研究、制定教學研究目標、掌握教學研究方法、堅持教學研究等方面來發展其教學研究能力[8]。三是關于教師教學研究能力的調查研究。馬晨升對甘肅省部分中學進行調查研究,描述了中學教師教學研究的現實狀況,對學校管理和教學研究問題進行了分析和思考,同時對中學教學研究的管理提出了建議[9]。

在綜合考量專家、學者研究的基礎上,本研究對S大學2019級和2020級全日制教育碩士研究生進行問卷調查,明確全日制教育碩士研究生教學研究能力存在的問題并提出相應的策略與建議,旨在為免試認定條件下提升學術型研究生的教學研究能力提供借鑒。

一、研究設計

(一)問卷設計

本研究在已有研究成果的基礎上,結合中小學教師專業標準設計了《全日制教育碩士研究生教學研究能力現狀調查問卷》。問卷分為三大部分:一是調查對象的個人基本信息,共16個問題;二是調查全日制教育碩士研究生教學研究能力的自我認知情況,主要從被試資料獲取能力、解決問題能力、成果應用能力三個維度設計李克特五點量表,每個維度下有2—3個問題,每個問題下有5個選項,分別為完全不符合、基本不符合、一般、基本符合、完全符合,共計8道題;三是開放性題,分別從全日制教育碩士研究生和培養院校兩個角度尋求提升全日制教育碩士研究生教學研究能力的策略。

(二)調查對象及調查方法

本研究主要采用問卷調查法,選取了S大學教育碩士研究生院2019級和2020級全日制教育碩士研究生作為調查對象。S大學是最早提出“三習”(教育實習、教育研習、教育見習)的師范大學,并且《全日制教育碩士“三習”實踐教學模式的理論與實踐》報告于2018年榮獲全國教育專業學位研究生教育優秀教學成果特等獎[10]。因此,S大學具有很高的代表性。問卷共發放332份,回收332份,有效問卷為330份,有效回收率為99.4%。

(三)問卷的信度

信度用來測量調查對象回答結果的可靠性,克隆巴赫系數(Cronbach’s Alpha)越高說明問卷的信度越好。本研究問卷的總量表信度系數Cronbach’s Alpha值為0.981,說明問卷在信度上有可信性,由此所得結果的可信度高。

(四)問卷的效度

效度(有效性)用來測量問卷所得的結果反映考察內容的程度,問卷所得的結果反映考察內容的程度越深,效度就越高。本研究問卷量表的效度系數KMO值為0.971,說明問卷的效度非常高,問卷的結果可以真實地反映本研究所要考察的內容。

二、調查結果分析

(一)調查對象的基本信息

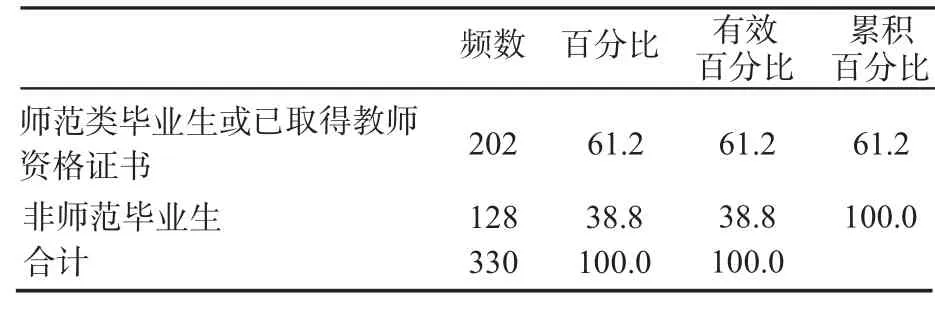

1.調查對象考取教育碩士研究生之前的身份或是否已取得教師資格證的分布情況

從調查對象考取教育碩士研究生之前的身份或是否已取得教師資格證的分布情況來看:考取教育碩士研究生之前是師范類畢業生或已取得教師資格證的人數最多,為202人,占總數的61.2%;考取教育碩士研究生前是非師范畢業生的人數為128人,占總數的38.8%(見表1)。

表1 考取碩士研究生之前的身份或是否已取得教師資格證

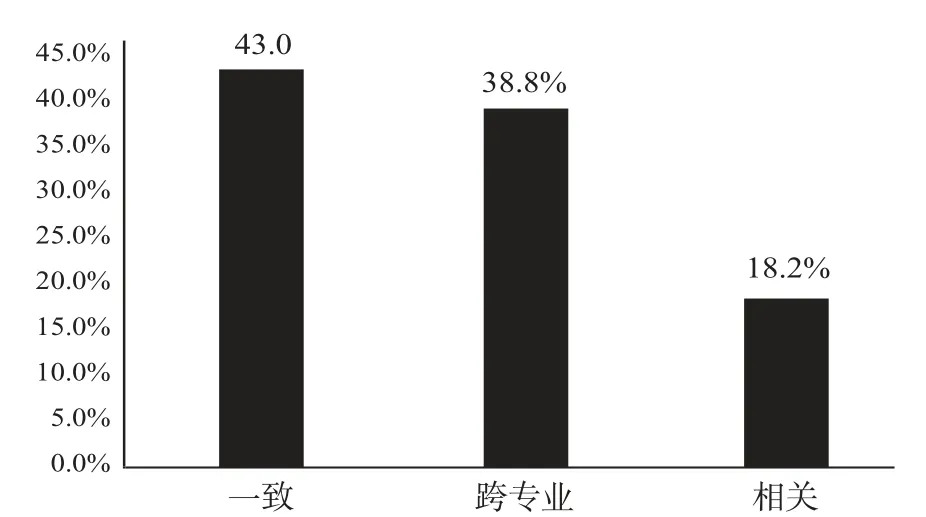

2.調查對象現在所學專業與之前所學專業關系的分布情況

從調查對象現在所學專業與之前所學專業關系的分布情況來看:調查對象現在所學專業與之前所學專業一致的人數比例最高,為43.0%;其次是跨專業的比例較高,為38.8%;調查對象現在所學專業與之前所學專業相關的比例最低,為18.2%(見圖1)。

圖1 調查對象現在所學專業與之前所學專業關系的分布

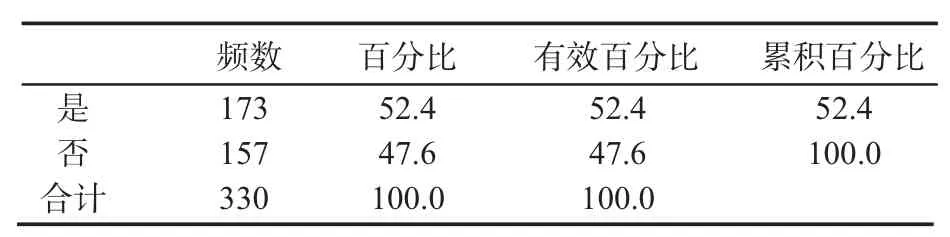

3.調查對象是否有過教師工作經歷的分布情況

從調查對象是否有過教師工作經歷的分布情況來看:有過教師工作經歷的人數最多,為173人,占總數的52.4%;沒有過教師工作經歷的人數為157人,占總數的47.6%(見表2)。4.調查對象與導師之間關系的分布情況

表2 調查對象是否有過教師工作經歷

從調查對象與導師之間關系的分布情況來看:良師益友型的人數最多,為229人,占總數的69.4%;其次是普通師生型的人數為87人,占總數的26.4%;老板員工型的人數最少,為3人,占總數的0.9%(見表3)。

表3 調查對象與導師之間的關系

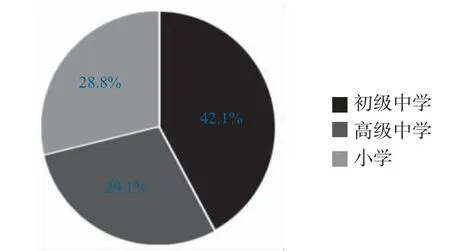

5.調查對象研習所在學校的分布情況

從調查對象研習所在學校的分布情況來看:研習學校為初級中學的人數比例最高,占總數的42.1%;其次是高級中學的人數比例較高,占總數的29.1%;研習學校為小學的人數比例最低,占總數的28.8%(見圖2)。

圖2 調查對象研習所在學校的分布

(二)全日制教育碩士研究生教學研究能力自我評價的現狀及問題

1.全日制教育碩士研究生教學研究能力自我評價的總體認知情況

本研究對教學研究能力下設的三種維度進行調查并分析,發現全日制教育碩士研究生教學研究能力在各維度中的均值都比較高。其中:在資料獲取能力維度下設置的3道題中,各題的均值在3.62~3.69之間;在處理問題能力維度下設置的3道題中,各題的均值在3.62~3.68之間;在成果應用能力維度下設置的2道題中,各題的均值在3.57~3.67之間。教學研究能力下設的8道題中,各題的均值都大于3.5,說明全日制教育碩士研究生教學研究能力的總體水平較高,但是距離“達到很好的程度”還有差距。因此,全日制教育碩士研究生教學研究能力仍有待提高(見圖3)。

圖3 全日制教育碩士研究生教學研究能力自我評價的總體認知情況

2.全日制教育碩士研究生教學研究能力自我評價存在的問題

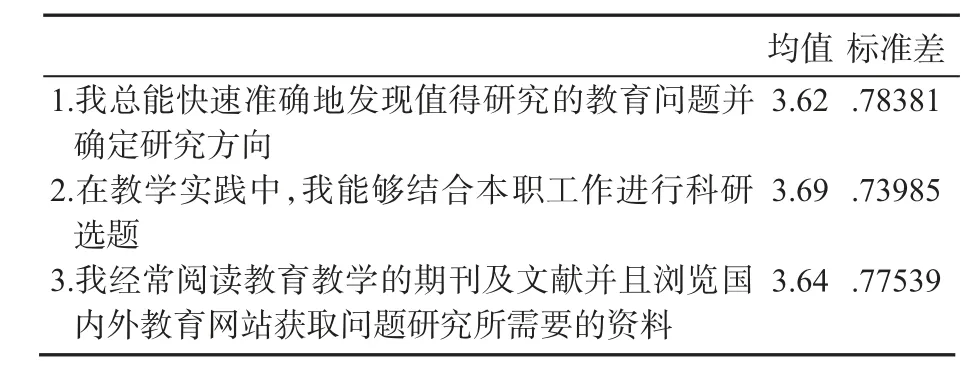

(1)教學研究意識淡薄。全日制教育碩士研究生的教學研究意識主要指研究生能夠發現教學研究問題、了解把握教育前沿并加以研究的洞察力。從資料獲取能力維度下各指標統計分析中可以看出,資料獲取能力維度共設計了3項測量指標,平均分為3.65。指標2得分為3.69,大于平均值,說明大部分全日制教育碩士研究生能夠自己進行科研選題;而指標1得分為3.62,小于平均值,并且該指標下有39.1%的全日制教育碩士研究生選擇“一般”,比例相對較高,說明總體上S大學對全日制教育碩士研究生教學研究意識的訓練較好,但是與預期達到的目標還有一定的距離。因此,全日制教育碩士研究生的教學研究意識及發現教學研究問題的能力有待提高(見表4)。

表4 資料獲取能力維度下各指標統計分析

(2)參與教學研究活動較少。全日制教育碩士研究生參與的教學研究活動主要包括閱讀教育教學的期刊及文獻并且瀏覽國內外教育網站、與導師交流教學研究中的問題、參加教學研究相關的報告等。從資料獲取能力維度下各指標統計分析中可以看出,指標3得分為3.64,小于平均值3.65,該指標下有35.2%的全日制教育碩士研究生選擇“一般”,比例相對較高,并且全日制教育碩士研究生平均每月與導師學術交流3次及以上的比例為41.21%,低于50%,說明S大學大部分全日制教育碩士研究生能經常閱讀教育教學相關的資料、經常與導師交流教學中的困惑,但是這種現狀與全日制教育碩士研究生的培養目標還有一定的距離。因此,高校應該多為全日制教育碩士研究生安排教學研究活動。

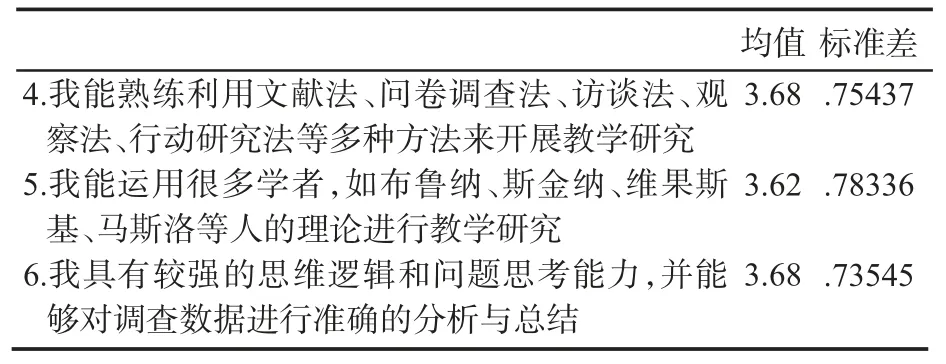

(3)運用理論能力不足。全日制教育碩士研究生運用理論的能力主要指他們能夠運用教育領域學者(布魯納、斯金納等)的理論進行教學研究的能力。從處理問題能力維度下各指標統計分析中可以看出,處理問題能力維度共設計了3項測量指標,平均分為3.66。指標5得分為3.62,小于平均值,并且該指標下有38.8%的全日制教育碩士研究生選擇“一般”,是“處理問題維度”下3個指標中選擇“一般”比例最高的,說明S大學對全日制教育碩士研究生運用教育理論的訓練較好,但是與理想目標還有一定的距離。因此,全日制教育碩士研究生運用教育理論的能力有待加強(見表5)。

表5 處理問題能力維度下各指標統計分析

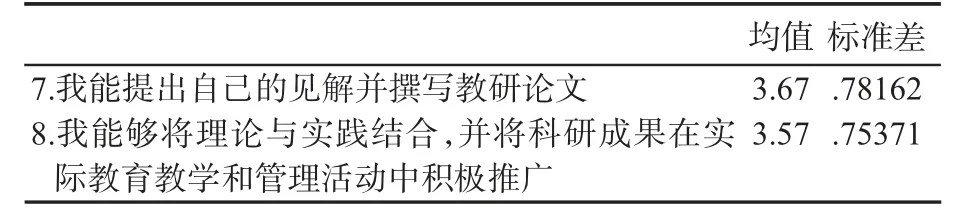

(4)理論與實踐結合能力不夠。全日制教育碩士研究生理論與實踐結合能力主要指他們能夠在實踐教學研究中運用科研成果解決教學疑問的能力。從成果應用能力維度下各指標統計分析中可以看出,成果應用能力維度共設計了2項測量指標,平均分為3.62。指標8得分為3.57,小于平均值,并且該指標下有42.7%的全日制教育碩士研究生選擇“一般”,比例相對較高,說明S大學對全日制教育碩士研究生理論聯系實踐的訓練還有待提高。因此,高校應該培養全日制教育碩士研究生在實踐教學研究中努力貫徹理論聯系實踐這一原則(見表6)。

表6 成果應用能力維度下各指標統計分析

3.全日制教育碩士研究生教學研究能力差異性分析

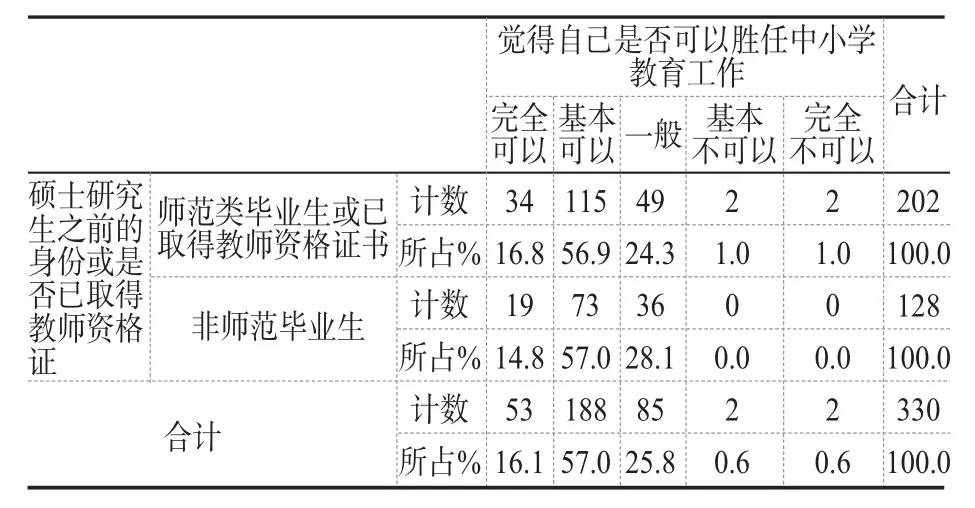

(1)碩士研究生之前的身份或是否取得教師資格證與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況。從碩士研究生之前的身份或是否已取得教師資格證與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況交叉制表可以看出:非師范畢業生認為自身“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為71.8%;師范類畢業生或已取得教師資格證書的畢業生認為自身“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為73.7%,兩者比例差距僅為1.9%,差距不大(見表7)。

表7 碩士研究生之前的身份或是否已取得教師資格證*覺得自己是否可以勝任中小學教育工作交叉制表

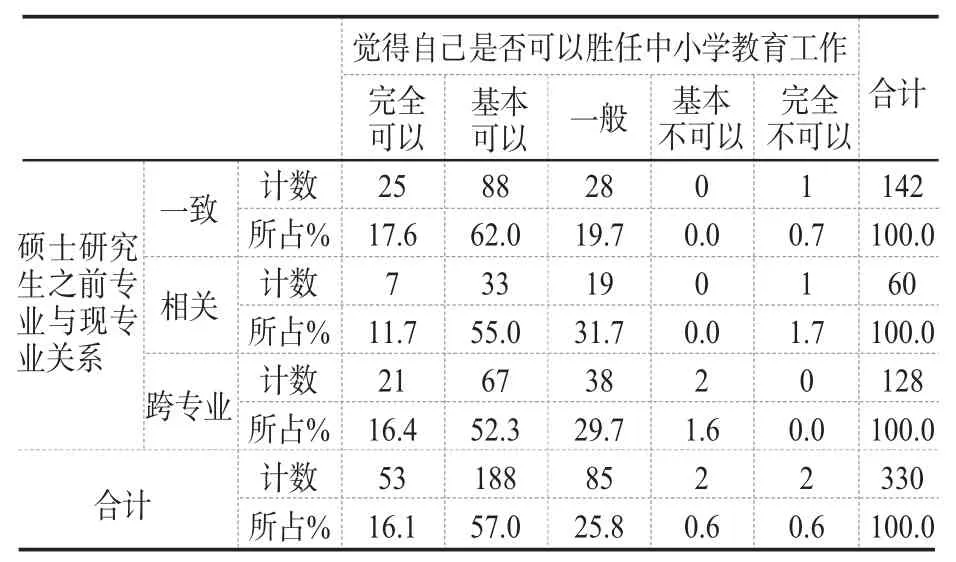

(2)碩士研究生之前專業與現專業關系與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況。從碩士研究生之前專業與現專業關系與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況交叉制表可以看出:現專業與之前專業一致的全日制教育碩士研究生認為自身“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為79.6%;現專業與之前專業相關的全日制教育碩士研究生認為自身“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為66.7%;跨專業的全日制教育碩士研究生認為自身“基本可以”和“完全可以”勝任中小學教育工作的比例為68.7%(見表8)。

表8 碩士研究生之前專業與現專業關系*覺得自己是否可以勝任中小學教育工作交叉制表

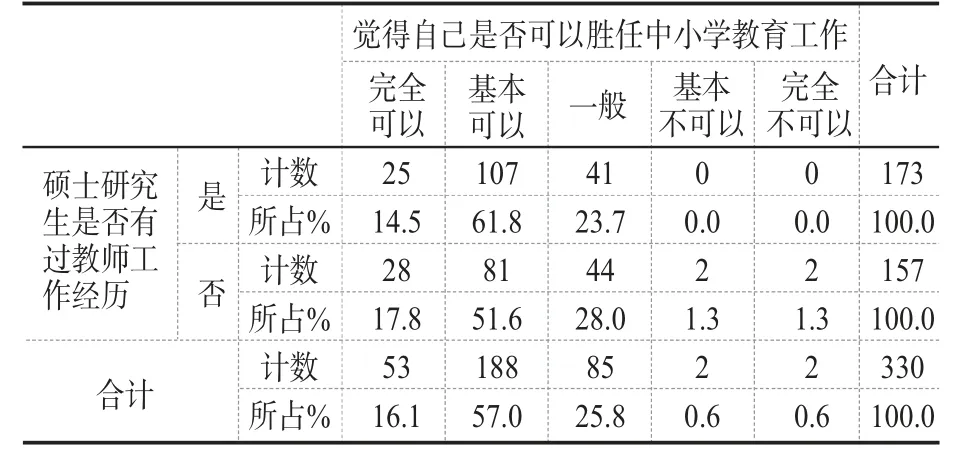

(3)碩士研究生是否有過教師工作經歷與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況。從碩士研究生是否有過教師工作經歷與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況交制表可以看出:有過教師工作經歷的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為76.3%;沒有過教師工作經歷的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為69.4%。說明有過教師經歷的全日制教育碩士研究生認為自己在中小學教育工作方面更有經驗(見表9)。

表9 碩士研究生是否有過教師工作經歷*覺得自己是否可以勝任中小學教育工作交叉制表

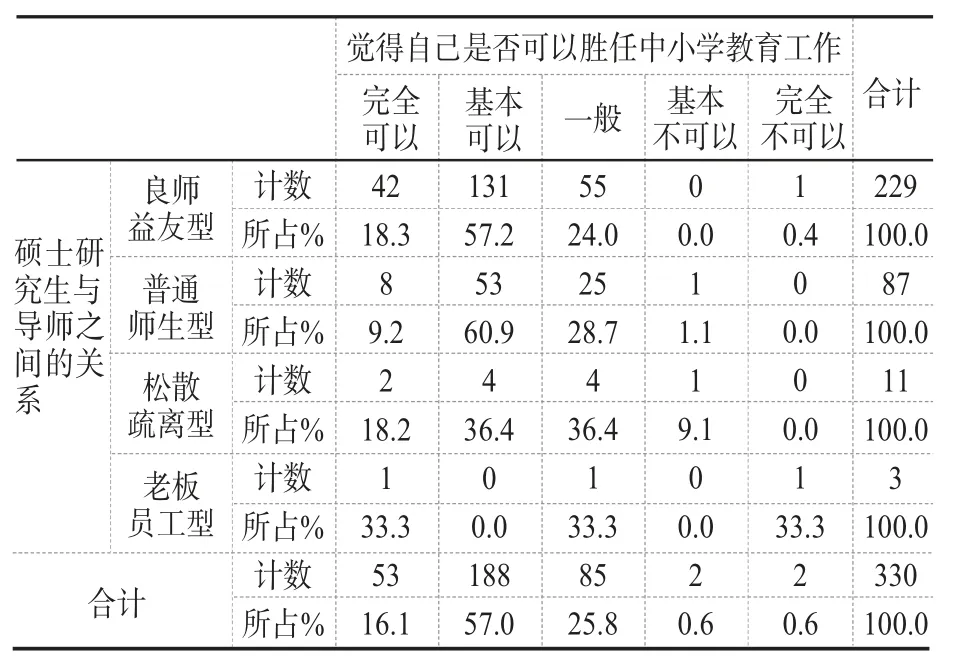

(4)碩士研究生與導師間的關系與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況。從碩士研究生與導師間的關系與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況交叉制表可以看出:與導師間的關系是良師益友型的全日制教育碩士研究生認為自身“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為75.5%;與導師間的關系是普通師生型的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為70.1%;與導師間的關系是松散疏離型的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為54.6%;與導師間的關系是老板員工型的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為33.3%。說明全日制教育碩士研究生與導師關系越好,越能夠勝任中小學教師工作(見表10)。

表10 碩士研究生與導師之間的關系*覺得自己是否可以勝任中小學教育工作交叉制表

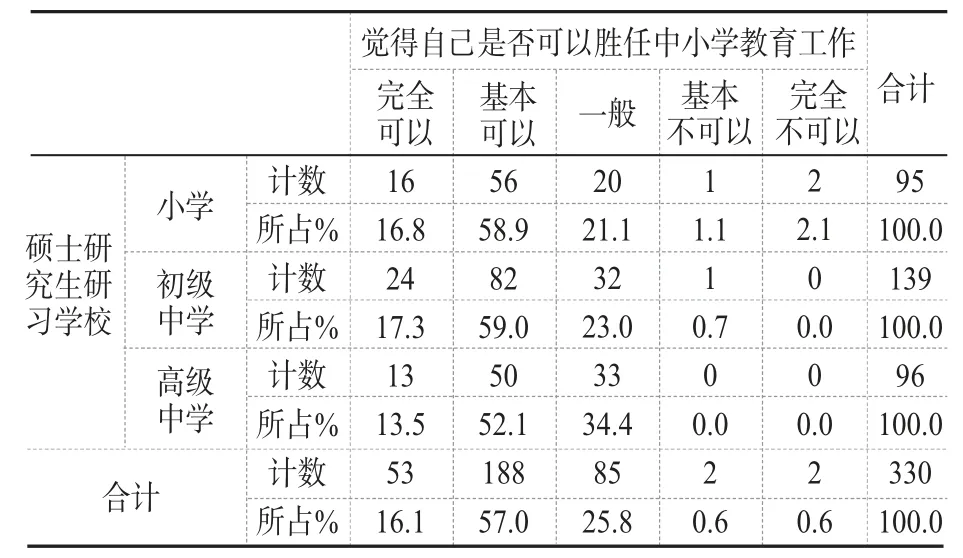

(5)碩士研究生不同研習學校與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況。碩士研究生不同研習學校與是否可以勝任中小學教育工作的總體情況交叉制表可以看出:研習學校為小學的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為75.7%;研習學校為初級中學的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為76.3%;研習學校為高級中學的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例為65.6%。研習學校為高級中學的全日制教育碩士研究生認為自己“完全可以”和“基本可以”勝任中小學教育工作的比例最低,可能是因為高級中學的教育內容比較難,教師需要具備較高的教學水平和研究能力,所以在高級中學研習的全日制教育碩士研究生認為自己能力更欠缺一些(見表11)。

表11 碩士研究生不同研習學校*覺得自己是否可以勝任中小學教育工作交叉制表

三、提升全日制教育碩士研究生教學研究能力的策略

(一)引導全日制教育碩士研究生樹立教學研究意識

教育教學研究意識就是對教育活動有意識的追求和探索,是對所從事的教育活動的一種清晰而完整的認識,是運用教育科學理論指導教育活動的自覺行為[11]。在實際教學過程中教育問題是真實存在的,需要教師有意識地去發現問題,發現教育問題才能促進問題的解決及教育經驗的積累。而全日制教育碩士研究生缺少教學研究意識,因此,高校教師應該積極引導他們樹立正確的教學研究意識,從而培養其教學研究能力。

(二)改善激勵機制鼓勵全日制教育碩士研究生積極參與教學研究

教學研究對于全日制教育碩士研究生來說并非易事。進行教學研究需要經歷選題、收集資料、調查數據、分析數據、撰寫論文等步驟,這些步驟的完成需要傾注大量的時間和精力。因此,高校可以通過為學生提供物質或精神上的獎勵來調動學生的積極性,如給學生提供發表成果的園地,通過網絡建立學生科研成果發表平臺;舉辦優秀科研論文、調查報告、實驗報告、經驗總結、教育信息手抄報、教育信息情報記錄本及優秀的教案設計、教具及小的創造發明成果等展覽;在學校的學報上開辟學生科研論文專欄等[12]。通過這些獎勵促進學生積極參與教學研究,從而提高其教學研究能力。

(三)延長學制提升全日制教育碩士研究生教學研究能力

高等學校教學指導委員會規定全日制教育碩士研究生的學制是彈性學制,為2-4年,但是很多高校包括S大學基于招生考慮都實行兩年制,兩年期間全日制教育碩士研究生要完成課程學習、“三習”、完成畢業論文等,能夠真正用來教學研究的時間非常少。長期以來存在的師范院校學術性與師范性的矛盾,緣于師范院校的雙重任務,即在與綜合性大學相同的修業年限內,既要求使學科專業教育達到大學教育的學習水平,同時又要兼顧教師的職業訓練,顯然勉為其難[13]。因此,解決這一問題的根本方法只能是延長學制,探索有利于全日制教育碩士研究生發展的培養模式,增加他們的教學研究時間,在保障教學質量的基礎上,使畢業生具有更高的職業技能。

(四)提高全日制教育碩士研究生導師的指導頻率

導師的指導頻率和指導效果呈正相關,導師指導的頻率越高,指導的效果越好。調查結果顯示,S大學全日制教育碩士研究生平均每月與導師學術交流3次及以上的比例較低,為41.2%,小于50%。因此,導師應該嚴格履行職責,對全日制教育碩士研究生的培養投入更多的時間、精力與熱情,帶領他們做教學研究,增強與教育碩士研究生的有效溝通,形成良師益友的指導氛圍[14],從而提高其教學研究能力。