康普茶研究現狀及展望

劉小杰,張赟彬,孫濤*

1. 上海城建職業學院(上海 201415);2. 上海中醫藥大學公共健康學院(上海 201203);3. 上海應用技術大學香料香精技術與工程學院(上海 201418)

康普茶(Kombucha)是近年來流行于歐美的功能性發酵茶飲料,又稱為“紅茶菌”“海寶”“胃寶”等,起源于我國渤海一帶,在約150年前陸續傳至前蘇聯的西伯利亞、高加索、貝加爾湖一帶。到20世紀70年代,紅茶菌湯風靡日本,后又流傳到新加坡、馬來西亞、中國香港、美國、加拿大和前蘇聯等國家和地區[1]。康普茶是由多種有益于人體健康的微生物,即酵母菌、醋酸菌和乳酸菌組成的共生體系,將糖和茶葉發酵得到味道酸甜可口的純天然保健飲品[2-4]。康普茶通過代謝產生一系列營養保健物質,具有抗心血管疾病、提高消化能力、刺激免疫系統、減少發炎等功效[5-6]。

對康普茶近年來的研究進展進行回顧,重點關注康普茶的微生物組成、生物活性成分、保健作用、制備方法及在食品工業中應用,并展望康普茶的研究趨勢,為其更廣泛應用于食品工業奠定一定理論基礎。

1 康普茶的生理功能

1.1 康普茶的菌系組成

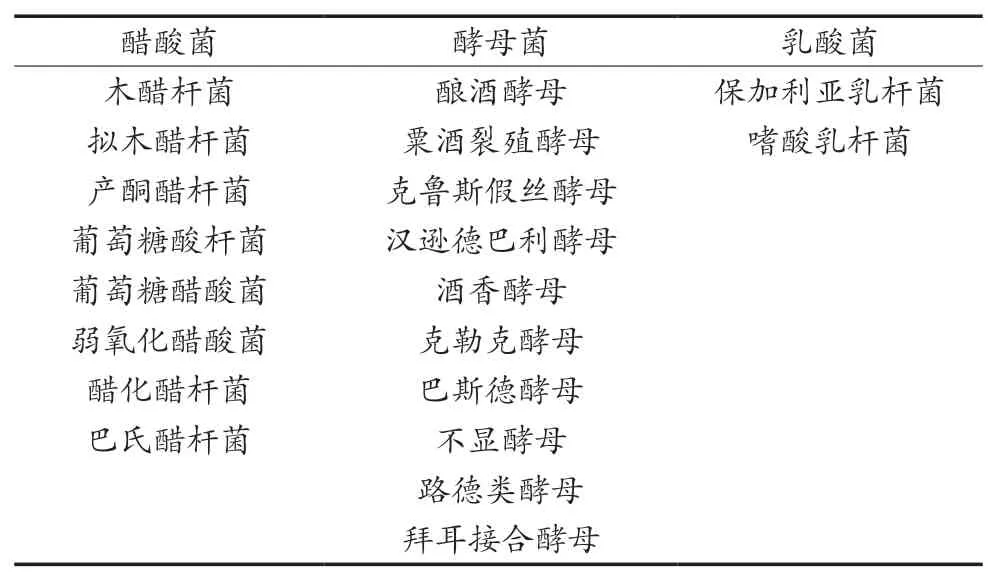

傳統康普茶采用自然發酵,參與發酵的菌系非常復雜,國內外眾多學者分離鑒定出康普茶中常見的微生物[7-11],一般認為“康普茶”是一個復雜的微生物共生體系,由酵母菌、醋酸菌和乳酸菌組成[3],然菌液的菌種組成在種類和數量上,會因康普茶來源的不同而存在差異,表1列舉康普茶中存在的部分醋酸菌、酵母菌和乳酸菌菌種。

表1 康普茶中已報道存在的細菌和真菌

1.2 康普茶的生物活性成分

傳統康普茶主要以紅茶為原料,加入適當濃度的蔗糖后進行自然發酵。對于康普茶中的生物活性成分,國內外也有大量的研究報道。王國增等[12]采用自行分離獲得的釀酒酵母、葡糖醋桿菌和植物乳桿菌,進行純菌混合發酵,測出發酵液中含有醋酸、L-乳酸、檸檬酸、還原糖、乙醇、茶多酚、咖啡因、游離氨基酸、蛋白質等主要成分。張紅等[13]深入研究康普茶中的生物活性成分,并建立測定D-葡萄糖二酸1, 4內酯和D-葡萄糖二酸的方法。國外也有研究報道來自康普茶的D-葡萄糖二酸1, 4內酯有解毒和抗氧化的作用[14]。柯樂芹等[15]研究紅茶菌ZJU1液體發酵產胞外多糖的影響因素。張妍等[16]發現康普茶中的葡糖桿菌和路德類酵母混菌發酵時可以產生細菌纖維素。Nguyen等[17]在康普茶中分離到葡萄糖醛酸,這也是一種解毒物質。有機酸是康普茶含量最豐富的活性成分,丁艷如等[18]利用二極管陣列檢測器對8種有機酸進行成功分離。李曉敏等[19]綜述紅茶菌成分及功能研究進展,對各類生物活性成分有較詳盡論述。

1.3 康普茶的保健作用

國內外大量研究顯示,1)康普菌對許多致病菌,如金黃色葡萄球菌、鼠傷寒沙門氏菌、腸炎沙門氏菌、大腸埃希氏菌、蠟樣芽孢桿菌和銅綠假單胞菌等細菌具有抑制作用[12,20-21];2)康普茶具有良好的抗氧化活性,國外一些學者研究發現康普茶具有清除自由基的作用[21-22];3)康普茶中富含茶多酚和發酵代謝產物,長期堅持服用可以調節免疫系統,增強機體抗癌能力[23-24];4)康普茶富含抗氧化成分,對肝臟發揮抗氧化作用或通過調節氧化應激等實現的,但也有學者認為D-葡萄糖二酸-1, 4-內酯是紅茶菌護肝作用的關鍵成分[25-26];5)張澤生等[27]研究了紅茶菌發酵飲料對BALB/c 小鼠的免疫調節作用,研究發現添加枸杞、金銀花的紅茶菌發酵飲料能顯著提高小鼠的免疫功能。除此之外,康普茶還具有預防心血管疾病等多種功效。

2 康普茶的研究現狀

2.1 康普茶的制備方法

2.1.1 傳統制備方法

傳統康普茶采用自然發酵,最常用的茶葉為紅茶、綠茶和烏龍茶,茶葉用量5 g/L,白砂糖用量5%~20%,在接種前滅菌,冷卻到室溫后接種康普茶菌種,室溫下發酵3~60 d,達到pH 4.2時,就可以終止整個發酵過程。

2.1.2 茶葉品種/用量和糖類對發酵的影響

不同茶葉品種、茶葉用量對康普茶發酵具有顯著的影響,袁磊等[2]以發酵產酸率、感官評分為指標,考察紅茶品種、茶葉浸提方式、糖添加量、茶葉添加量及紅茶菌膜接種量的影響,同時對發酵過程中風味物質的變化進行分析。柯樂芹等[15]以紅茶菌ZJU1發酵液中胞外多糖的含量為評價指標,分別考察茶葉的種類、碳源、氮源、培養方式、培養溫度和培養時間對胞外多糖產量的影響。孫協軍等[28]對紅茶菌發酵工藝進行優化,以發酵液pH和感官評分為衡量指標,得到紅茶菌發酵最佳工藝條件:茶葉濃度0.6 g/100 mL、酵母菌接種量3%、蔗糖濃度8%。王橋美等[29]研究速溶普洱茶對紅茶菌飲料發酵的影響,得出最佳工藝條件:速溶普洱茶∶水=0.8∶1 000 g/mL,紅糖添加量5.5 g時,紅茶菌發酵液pH 3.7,紅茶菌飲料呈橙紅色,香氣好,口味酸甜適中,且產膜效率高。過慈妹等[30]深入研究不同茶類茶湯對紅茶菌生長及品質的影響。此外,有研究探討不同糖類對康普茶發酵的影響,結果表明,D-果糖是最佳碳源,D-葡萄糖次之,D-阿拉伯糖的消耗則未測到,研究還發現糖源種類對于細菌纖維素的微結構影響很小[31]。

2.1.3 純種混菌發酵工藝

由于自然發酵存在發酵周期長、產品安全性不高、產品口感穩定性較差等問題,因此許多學者研究純種混菌發酵生產康普茶的工藝。林娟等[3]以不同的菌種組合進行純菌混合發酵生產“紅茶菌”,可以大幅縮短發酵周期。陳雪嬌等[32]采用自主篩選的醋酸菌純種及市售純菌酵母菌、乳酸菌進行紅茶菌飲品改良發酵研究。王鴻志等[33]以紅茶萃取液和葡萄糖為原料,以多種乳酸菌、酵母菌、醋酸菌作為發酵劑,考察采用不同的發酵劑、發酵溫度、紅茶含量、紅茶萃取溫度和時間對發酵飲料風味的影響。任二芳等[34-35]對固定化紅茶菌工藝進行研究,并通過正交試驗優化固定化共生發酵紅茶菌飲料的最佳工藝條件。夏霄璇等[36]為改善紅茶菌口感并提高紅茶菌的保健功效,考察添加不同乳酸菌對紅茶菌發酵的影響。

2.2 康普茶的應用研究

利用康普茶可以開發各類食品,主要包括:1)飲料類產品[37-41],如宋清鵬等[40]以龍眼果肉和茶糖水為原料,探討制備發酵紅茶菌飲料的工藝參數;2)醋類產品,有學者研究了利用紅茶菌發酵生產馬鈴薯醋的工藝[42],徐清萍等[43]研究紅茶菌在谷物原料發酵制醋中的應用;3)酒類產品,孫永康等[44]采用紅茶菌和葡萄酒酵母,以紅茶糖水為主要原料,研究紅茶菌酒的制備工藝;李敏杰等[45]以紅茶菌發酵液和芒果汁為原料,釀制紅茶菌芒果復合果酒,并建立紅茶菌芒果復合果酒發酵動力學模型;4)酸奶,林童等[46]通過單因素法和正交試驗法對紅茶菌酸棗仁凝固型酸奶的配方優化,最佳工藝參數為紅茶菌液添加量6%、酸棗仁浸提液添加量30%、白砂糖添加量4%;5)面包,高燁等[47]在面包制作過程中加入紅茶菌液,經過發酵和焙烤,研制出具有保健作用且發酵香味濃郁的紅茶菌面包;張艷等[48]綜述紅茶菌類產品的研究進展,除了上述食品類別外,康普茶還可以用于泡菜、芝麻酥糖、咖啡和納塔(細菌纖維素)食品。目前市場上的康普茶應用產品,基本都是死菌型產品,盡管也有一定的保健功能,未來的研發應該向活菌型發展,同時要確保功效成分的有效含量,開發出真正具有健康益處的產品。

3 結語

康普茶的研究熱點和趨勢可總結為:(1)研究康普茶的菌系組成,改變傳統自然發酵的方式,采用合法的純種微生物混合發酵,提升產品的安全性;(2)康普茶活性成分研究,對康普茶中真正具有功效的活性成分進行定性定量研究,并深入探討其作用機理;(3)提高康普茶產品的穩定性,市場上康普茶發酵產品品質尚不穩定,如發酵產物中的組成成分、口感等均不穩定,且與傳統發酵產品有一定差距;(4)優化現代發酵工藝,傳統康普茶發酵周期過長,設備占用時間長,不適宜進行產業化生產,采用現代發酵設備和工藝,進一步縮短發酵周期。