基于TAM模型的大學生共享汽車使用意愿研究

黃南芬

摘要: 共享汽車作為低碳、環保的出行方式,在解決交通需求的同時提升資源的有效利用率。“十四五”規劃提出了增加停車場、充電樁等措施,為共享汽車發展提供了機遇。本文在技術接受模型(TAM)的基礎上,引入感知風險和主觀規范來構建大學生共享汽車使用意愿模型并進行問卷調查。運用SPSS軟件對進行分析,得出:感知風險對使用態度有負面影響,主觀規范對行為意向有積極影響,最后提出提升大學生共享汽車使用的建議。

Abstract: As a low-carbon and environment-friendly travel mode, car-sharing improves the effective utilization of resources while solving the traffic demand. The 14th Five-Year Plan proposes measures to increase parking lots and charging piles, which provide opportunities for the development of shared vehicles. The paper builds on the technical acceptance model (TAM), introduces perceptual risk and subjective specifications to build college student car sharing use-willingness models and conduct questionnaires. Using SPSS software, concluded that the perceived risk has a negative impact on the use attitude, and the subjective norms have a positive impact on the behavior intention. Finally, it put forward suggestions to improve the use of car-sharing for college students.

關鍵詞: 共享汽車;TAM模型;感知風險;主觀規范

Key words: car sharing;TAM model;perceived risk;subjective norms

中圖分類號:F272? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)20-0165-02

0? 引言

2020年全國汽車保有量2.81億輛,環境污染、資源緊張、交通堵塞等問題凸顯,50個主要城市平均路網高峰行程延時指數1.609。而汽車駕駛員數量4.18億人,大量有證無車的“本本”族有用車需求。共享汽車能優化資源配置,緩解交通擁堵,具有較好的經濟、環境效應。

目前,共享汽車由一線城市向二三線城市發展,以20-30歲年輕人為主,其發展很大程度取決于用戶的使用意愿。隨著生活水平的提高,大學生的出行、社交需求增加。目前,全國有4000萬在校大學生,他們對新興事物接受快、學習能力強,是共享汽車潛在消費群體。因此,本文研究大學生共享汽車使用的影響因素,以促進用戶習慣的培養和共享汽車的發展。

1? 研究綜述

技術接受模型(TAM)由Davis提出,常用于分析對新技術、新產品的接受程度和影響因素。袁霞引入創新性、環保意識和感知風險研究共享汽車使用影響因素[1];余靜財等引入主觀規范等因子,認為可增加車輛維護,引導居民意識,促進共享汽車發展[2]。目前,對共享汽車用戶的研究聚焦在選擇行為和影響因素的研究,對大學生群體的關注較少。龐大的大學生基數和不斷上升的消費能力,未來幾年他們是汽車的潛在消費者。培養大學生群體共享汽車的使用意愿,對節能減排具有重要意義。

2? 模型構建與理論假設

本文在TAM模型基礎上,增加感知風險和主觀規范等兩個因素并構建理論模型(見圖1)。針對以往研究中量化研究不足、不夠系統綜合的問題,從使用舒適性、價值感知對感知有用性進行細化,從便捷性、用戶體驗對感知易用性進一步細化,并提出以下假設。

H1:感知風險對共享汽車的使用態度有負面影響

感知風險是指消費行為可能產生未知的結果和負面效用。我國共享汽車起步晚,基礎設施不完善,管理模式有待改進,存在車輛少、網點稀、停車難、收費陷阱多等困難,車況差、輪胎磨損等問題頻出現,影響了共享汽車的安全使用。而保險額度較低,一旦發生交通事故常超出大學生的承擔能力。因此,認為消費者感受到的風險越大,使用意愿就會受影響。

H2:主觀規范對共享汽車的行為意向有正向影響

主觀規范是指家人、朋友等群體會對消費者的決策產生影響。主觀規范強的用戶越容易感受到社會壓力,遵從執行意愿也更強烈。張余杰等認為主觀規范對電動汽車共享服務的使用意愿有顯著正向影響[3]。鞠鵬等認為政府政策對共享汽車使用意愿有顯著影響,而出行習慣與用戶行為無直接關系[4]。大學生們樂于嘗試新事物,存在一定的“跟風”行為,關注網評和消費者口碑。因此,認為主觀規范會對其使用意愿有積極影響。

3? 問卷設計和數據采集

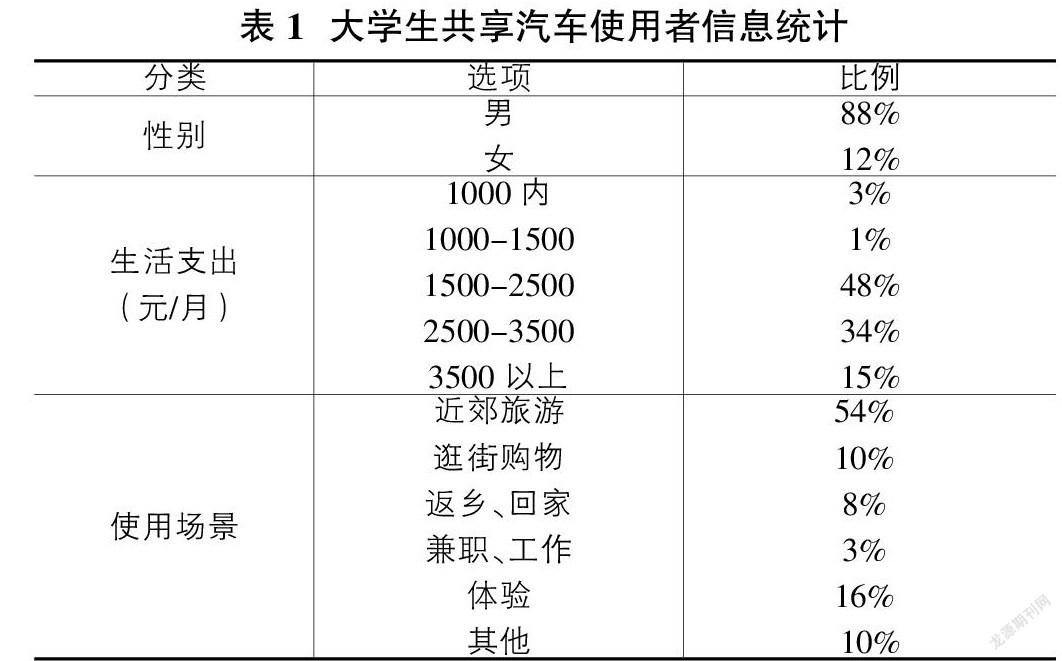

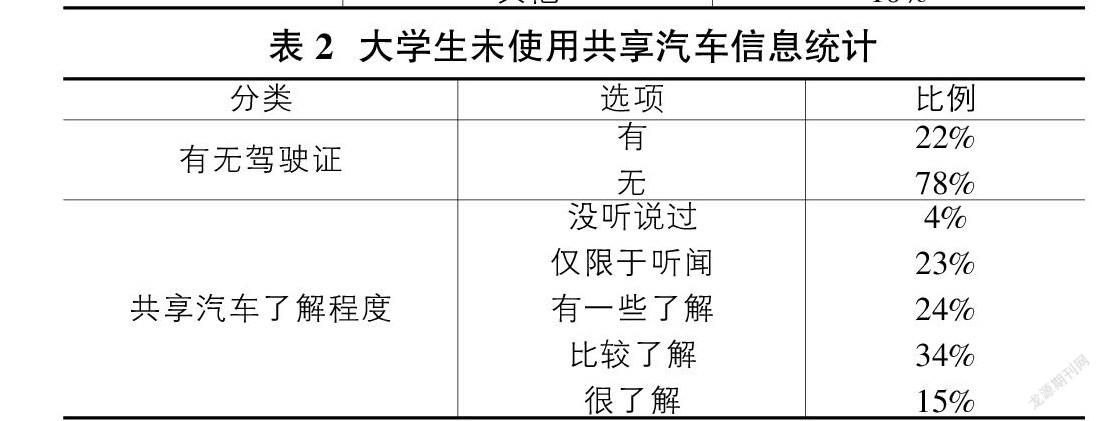

本文結合共享汽車的使用特點,設計了理論模型和測量變量。問卷第一部分為個人特征,包括性別、生活支出、有無駕照、共享汽車了解及使用情況等;第二部分為使用影響因素研究;第三部分是使用態度和行為意向研究。調研主要面向福建地區本科和大專院校學生,通過問卷星發放問卷,共收集有效樣本398份。使用過共享汽車128人,占有駕照人數的62%,其中男生占88%。使用者月生活費用主要在1500-3500元之間,使用場景上主要用于近郊旅游。而未使用共享汽車的學生中,駕照是主要門檻之一(見表1、表2)。

4? 數據分析

4.1 信效度分析

本文采用Cronbach’s α值進行信度分析,α值大于0.8,問卷一致性良好。采用KMO、Bartlett's球狀檢驗進行效度分析,模型具有較好效度(見表3)。

4.2 模型檢驗

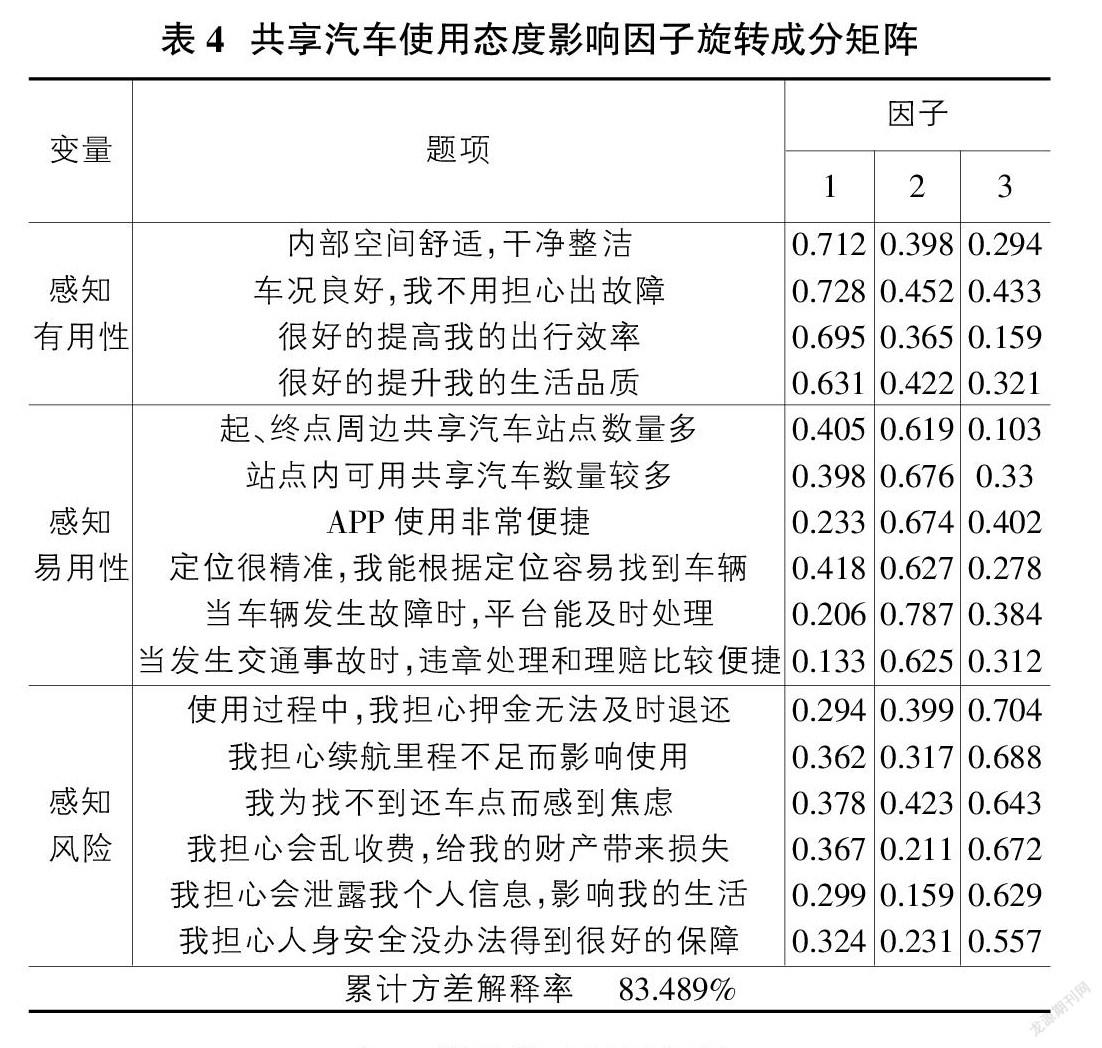

本文對共享汽車使用態度的影響因素進行因子分析,旋轉成分矩陣中各變量的載荷量在0.6以上,累計方差解釋率83.489%(見表4)。因此,用感知風險、感知有用性、感知易用性作為共享汽車使用態度的影響因子具有可行性。對共享汽車的行為意向進行因子分析,旋轉成分矩陣中各變量的載荷量基本在0.7以上,累計方差解釋率為75.30%,說明使用態度和主觀規范能較好的解釋共享汽車的行為意向。

4.3 相關性分析

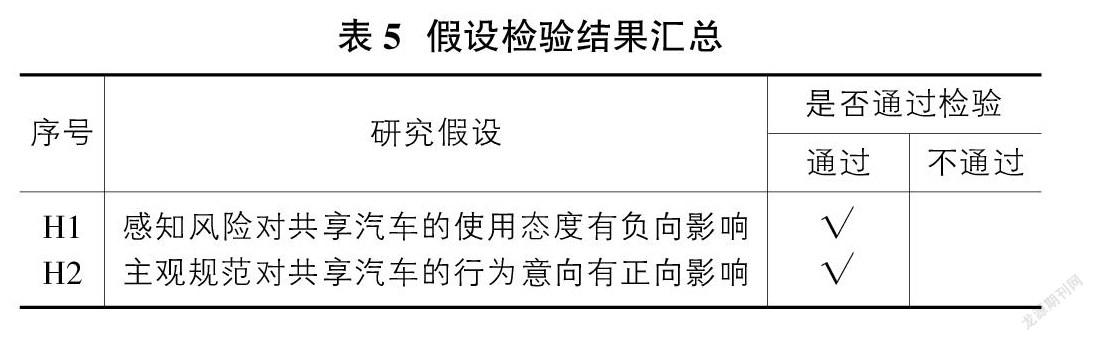

對變量間進行回歸分析,得到大學生共享汽車使用態度與感知風險、感知有用性、感知易用性的相關系數分別為:-0.209、0.442、0.387。而行為意向與使用態度、主觀規范的相關系數分別為:0.531、0.259,各假設的結果驗證如表5。

5? 結論

5.1 優化基礎設施建設,增強消費體驗

鑒于感知有用性和感知易用性對共享汽車的推廣具有顯著正相關,因此提升大學生的使用體驗和感知至關重要。十四五規劃中明確提出增加停車場、充電樁,將為共享汽車發展提供良好的發展機遇。在大學城附近加強共享汽車網點建設,加大車輛投放數量和類型,對大學生共享汽車的使用具有促進作用。

5.2 建立誠信用車檔案,加強風險管控

研究表明,感知風險對共享汽車的使用態度有負向影響。消費者對共享汽車車況普遍存有擔憂,不少大學生把共享汽車當做“練手車”。這一方面需要企業加強車輛的維護,另一方面也依賴于消費者的文明用車,通過建立車主誠信檔案,創造誠信文明的用車環境。針對共享汽車保險額度低,作為共享汽車運營商,需及時發現風險漏洞,排查安全隱患,加強保險額度、建立安全機制設置進行風險轉移,不斷建立大學生群體的使用信心。

5.3 倡導綠色出行,加強品牌溝通

主觀規范對共享汽車的行為意向有正向影響,主觀規范既源于政府、社會對綠色出行的倡導,也來自消費者對于網絡口碑和親朋好友評價的關注。因此,一方面,政府應加大共享汽車使用的宣傳,另一方面企業方應充分利用微博、公眾號等平臺,促進企業和消費者的交流,建立品牌口碑,提升消費者的使用意向。

參考文獻:

[1]袁霞.基于TAM的共享汽車使用意愿影響因素研究[J].武漢理工大學學報,2018,40(4):434-438.

[2]余靜財,李文權,王順超,馬景峰.共享電動汽車選擇行為分析[J].東南大學學報(自然科學版),2021,51:153-160.

[3]張余杰,郭宏偉,王武宏,等.基于計劃行為理論的電動汽車共享服務接受意愿研究[J].道路交通與安全,2015,15(4):25-31.

[4]鞠鵬,周晶,徐紅利,等.基于混合選擇模型的汽車共享選擇行為研究[J].交通運輸系統工程與信息,2017,17(2):7-13.