侗族大歌民間傳承的師徒模式研究

扶燕

摘要:侗族大歌民間傳承的主體為歌師和歌手。歌師主導(dǎo)下的師徒傳承模式,在傳承活動中具有體現(xiàn)母語特色、突出“口傳心授”、強調(diào)師徒合作、注重文化傳承、彰顯文化體悟五個方面的特征。

關(guān)鍵詞:侗族大歌? 民間傳承? 師徒模式

中圖分類號:J605?文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1008-3359(2021)18-0004-04

侗族大歌民間傳承主體是歌師和歌手。根據(jù)筆者的實地調(diào)查,將歌師和歌手的民間傳承模式概括為師徒模式。師徒模式有著體現(xiàn)母語特色、突出“口傳心授”、強調(diào)師徒合作、注重文化傳承、彰顯文化體悟五個方面的特征。

一、歌師是侗族大歌民間傳承的主導(dǎo)力量

(一)歌師是侗族傳統(tǒng)文化集大成者

1.歌師的社會身份

在侗族地區(qū),歌師指的是唱、教、創(chuàng)俱佳的優(yōu)秀歌者。侗語中稱歌師為“桑嘎”(sangh Kgal),亦稱“江嘎”(jangh Kgal),在侗語里有“歌匠”之意。歌師是侗族大歌的傳承者、編創(chuàng)者、傳播者,他們(她們)是具有特殊才能的教歌師父。其中,編歌師父(侗語“桑嘎當(dāng)”)專門負責(zé)編歌的工作,也稱之為編耶歌的師父(侗語“桑耶”)。編歌師父是極具才華的人,能勝任這一職責(zé)的人極少。因而,在侗族大歌流行的侗寨中,編歌師父具有極高的社會地位,受全寨乃至鄉(xiāng)鄰的尊重。一位優(yōu)秀的編歌師父,常常是整個侗族村寨的驕傲,他們(她們)的侗族大歌實踐水平代表了整個侗族村寨侗族大歌的最高水平。從這個意義上說,各個侗寨的歌師象征著侗寨之間傳統(tǒng)文化的軟實力,是族群內(nèi)部公認(rèn)的具有民族文化學(xué)識的人。

2.歌師的文化素養(yǎng)

侗族歌師的傳統(tǒng)文化素養(yǎng)深厚,歌師多為中年歌者和老年歌者。成熟的民間歌師年齡一般在40-50歲左右,他們(她們)多是以往歌隊(班)的優(yōu)秀歌手。隨著年齡的增長,歌隊(班)的優(yōu)秀歌手逐步退出歌隊(班),由歌手向歌師轉(zhuǎn)化。歌師在前期一般會協(xié)助老歌師傳歌,自身不斷積累傳歌經(jīng)驗,直至成長為能夠獨立傳歌的成熟歌師。成熟的歌師悟性較強,記憶力出眾,能夠即興編歌。他們(她們)掌握的侗族大歌類型多、體量大,生活中也是侗寨有學(xué)問、懂道理的人,常參與處理村寨自治的事務(wù)。優(yōu)秀的歌手成長為歌師并不容易,需要自身的天賦和努力,同時還要得到社會認(rèn)同。侗族地區(qū)人們公認(rèn)的歌師需具備的三個基本條件:一是自身的嗓音條件突出,侗歌唱得特別好;二是能夠隨機應(yīng)變,現(xiàn)場進行侗族大歌的即興編創(chuàng);三是能獨立教歌,且經(jīng)驗豐富。

歌師成長為優(yōu)秀歌師的路程極為曲折艱辛。總括來說,一位優(yōu)秀的歌師需要具備以下諸方面的才能:第一,對侗族社區(qū)日常生活極為熟悉,能將生活中的素材靈活運用于侗族大歌的編創(chuàng);第二,通曉古今侗語的音律,使所編創(chuàng)的侗族大歌用字精確;第三,對歌場上處變不驚、反應(yīng)迅速、靈活以對、機智幽默,能為指導(dǎo)的歌隊提供現(xiàn)場指導(dǎo),使己方的歌隊在對歌中勝出。歌師編歌一般使用本地的歌調(diào),才華特別杰出的歌師,則可使用侗族大歌流行區(qū)域的任意一種歌調(diào)進行填詞。歌師填詞的方式主要有兩種:一種是選用村寨發(fā)生的突出性、典型性的故事,用恰當(dāng)?shù)男揶o藝術(shù)和韻律規(guī)范,以所選歌調(diào)之韻味,將其濃縮為富有歌唱性的韻文;另外一種情況是,若帶歌隊去外寨做客,需根據(jù)外寨歌隊的特點,即興編寫贊美對方歌隊或與對方歌隊?wèi)蛑o的歌謠,彰顯出本寨歌隊的風(fēng)范和智慧。

(二)歌師是侗族大歌實踐活動的“活載體”

侗族大歌作為一種“活”的文化形態(tài),歌師的實踐活動是其主要載體。侗族社會中有不少的優(yōu)秀歌師,以自己的實踐活動肩負起了延續(xù)侗族大歌的使命,他們(她們)展現(xiàn)著侗族大歌的文化底蘊,不斷將自身的藝術(shù)創(chuàng)造融入侗族大歌的傳承實踐活動,為侗族大歌的持久傳承做出不可磨滅的貢獻。可以說,侗族大歌至今得以流傳,離不開民間歌師群體創(chuàng)造性的傳承實踐活動。正是因為民間歌師群體的傳承實踐活動,使侗族大歌由侗族群體內(nèi)心情感體驗轉(zhuǎn)化到外顯的歌唱行為,成為侗族文化區(qū)別與其他文化表達最為顯著的文化標(biāo)志。侗族民間歌師群體構(gòu)成了侗族大歌傳承源源不斷、生命力長存的源泉,他們(她們)的堅守,使侗族大歌成為侗族人民文化記憶最為重要的載體。歷史上關(guān)于侗族歌師的文獻資料較少,筆者根據(jù)收集的資料梳理于下:

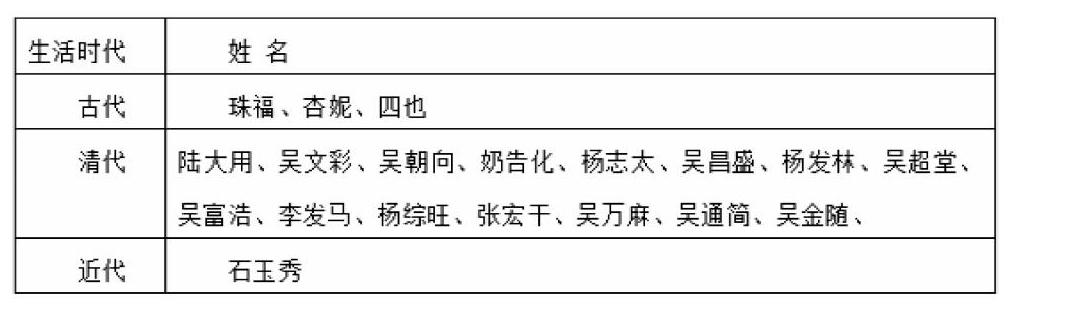

1.侗族古代及近代著名歌師

侗族古代及近代著名歌師湮沒于歷史長河中,文獻可查的侗族古代及近代著名歌師較少,我收集的文獻資料中,目前留名史冊的侗族古代及近代著名歌師僅有19位,可以肯定的是,歷史上的侗族歌師遠不止于此,只是較少出現(xiàn)于文字記載。

見下表:

侗族古代及近代著名歌師①

2.侗族現(xiàn)代知名歌師

見下表:

侗族現(xiàn)代知名歌師②

3.貴州省侗族大歌國家級、省級傳承人

見下表:

貴州省侗族大歌國家級、省級傳承人匯總表③

(三)歌師是構(gòu)建民族文化認(rèn)同的引導(dǎo)者

歌師以侗族大歌傳承活動為載體,引導(dǎo)侗族歌手構(gòu)建民族文化認(rèn)同。身處于全球化、現(xiàn)代化的潮流,我們在多元文化的話語中常常會感到焦慮,原因在于我們“仍然是在背井離鄉(xiāng)地走在‘現(xiàn)代化的路上,仍在‘回家的路上離家越來越遠,仍然對什么時候我們才能接近我們的目標(biāo)和起源心中無數(shù)。可想而知,今天的中國社會和中國文化都還在做艱苦的尋找和探索,都還遠沒有找到什么確定無疑的東西。但今天的中國文化和中國知識界上上下下好像都有一種‘找到了!找到了!就在這里的自欺欺人的沾沾自喜,好像我們現(xiàn)在真正是變聰明了,終于找到了正道,而且打算義無反顧地走到底了。毫無疑問,我們離當(dāng)下歷史中的那種‘希臘式的——就是說,古代中國式的——‘永恒的復(fù)歸還很遙遠。但是我們的焦慮卻好像已經(jīng)沒有了。好像我們想要的都已經(jīng)得到了,快要得到了,起碼是在不遠的將來可以得到的——只要我們沿著眼前這條路走下去,因為這條路是別人都在走的,是‘世界文明的主流。以前我們還有西方的壓力、傳統(tǒng)的壓力,還有革命理想主義的強制的整體性和方向感。那種世界歷史的烏托邦本身有問題,但現(xiàn)在我們好像根本不需要壓力、動力和方向感了,因為大家好像都覺得就在這兒蠻好,哪兒也懶得去。其實,只要睜開眼睛看看,我們就明白,中國人的生活世界和文化世界都還沒有落實下來,而在我們真正的集體認(rèn)同和‘歸屬上,我們還不知道自己是誰,從哪里來,到哪里去”。④

歌師在民間開展侗族大歌傳承實踐活動,既是將侗族傳統(tǒng)文化的基因深植于侗族青少年的心中,又是在鮮活的當(dāng)下對傳統(tǒng)文化進行新的詮釋。在全球化、現(xiàn)代化的進程中,和普通青少年不太一樣的地方是,侗族青少年在學(xué)唱侗族大歌的過程中,逐漸獲得了心靈的歸屬,找回了民族文化的認(rèn)同,不至于成為文化上的“空心人”。可見,對于構(gòu)建侗族青少年民族文化認(rèn)同,歌師起到了至關(guān)重要的引導(dǎo)作用。歌師將自身的天賦和熱情長時間灌注于侗族大歌傳承實踐活動,將自身對于傳統(tǒng)文化的擔(dān)當(dāng)化為實實在在的實踐活動,將延續(xù)傳統(tǒng)文化的責(zé)任踐行于日常的傳歌,他們(她們)既是侗族傳統(tǒng)文化的守望者,也是引導(dǎo)侗族青少年不忘‘回家之路的引路人。正因歌師充滿生命力和奉獻精神的傳承實踐活動,才使得侗族大歌在侗族人民聚居地的侗寨得以長期發(fā)展,成為構(gòu)建侗族人民文化認(rèn)同最為有效的文化方式。侗族青少年學(xué)習(xí)侗族大歌,學(xué)習(xí)繼承本民族的音樂文化傳統(tǒng),是培養(yǎng)愛國愛家情懷、增強文化競爭力的有效途徑。

二、師徒模式的傳承特點

(一)傳承活動體現(xiàn)母語特色

作為侗族文化的特質(zhì)綜合體的侗族大歌,保存和延續(xù)其核心文化基因,基本前提是侗語唱侗族大歌。貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣、從江縣、榕江縣的侗族人民日常生活交流語言主要為侗語,侗語作為該區(qū)域侗族人民的日常用語,是侗族大歌在該地域得以傳承的社會基礎(chǔ)。

歌師用侗語傳歌,是傳承民族音樂的意義所在。歌師在民間傳歌中堅持用侗語教唱,促使侗族青少年在學(xué)唱的過程中進一步鞏固母語,在母語的語境中逐步體悟侗族大歌的文化意蘊,進而熟悉并熱愛本民族的音樂文化,增強民族文化共同體的意識,培養(yǎng)愛祖國、愛家鄉(xiāng)的情操,其意義在于“使青少年學(xué)生從一開始就能在接受人類音樂文化優(yōu)秀成果的同時,牢固掌握自己民族的優(yōu)秀音樂文化。就像語言方面熟悉‘母語那樣地熟悉本國的音樂文化”。⑤

(二)傳承活動突出“口傳心授”

歌師在民間教唱侗族大歌,基本采用“口傳心授”的傳統(tǒng)方式。其要點在于,要求歌手注意聆聽,并進行演唱模仿。一般情況下,歌師根據(jù)所教的侗族大歌先進行逐句示范,再逐句講解,歌手學(xué)會一句,歌師再接著往下教另一句,直到歌手學(xué)會演唱所教全部的侗族大歌。具體來說,少兒歌隊的侗族大歌教學(xué),歌師會根據(jù)少兒的理解能力放慢傳歌速度。初步接觸侗族大歌的少兒,先學(xué)唱侗族大歌中的兒童大歌,歌師在教歌時會從少兒熟悉的生活內(nèi)容進行啟發(fā),待少兒理解后再逐句教唱,直至少兒較為熟練地演唱為止。青年歌隊已經(jīng)能熟練演唱部分侗族大歌,歌師需要教唱一些難度更大的侗族大歌,同時增加對青年歌隊對歌時的現(xiàn)場指導(dǎo)力度,使青年歌隊成長為侗寨里的歌隊主力。

(三)傳承活動強調(diào)師徒合作

歌師在傳歌時不強調(diào)歌手行為規(guī)范,注重以自然的教育方式進行傳歌。可以說,歌師的傳歌過程基本是“無為而治”。具體來說,其傳歌過程呈現(xiàn)如下狀態(tài):歌手的學(xué)習(xí)時間自由,常在勞動之余學(xué)習(xí);不強調(diào)歌手在學(xué)歌進程中的學(xué)習(xí)秩序。根據(jù)我的觀察,其背后原因在于:其一,歌師個人的社會威望較高,歌手對歌師有發(fā)自內(nèi)心的敬重,故無需強調(diào)學(xué)習(xí)紀(jì)律也能正常教歌;其二,歌師在民間教歌一般是在自己家里或是鼓樓,學(xué)習(xí)場景較為自然,師徒間的人際關(guān)系更為融洽。歌師把精力放在示范演唱和糾正歌手問題上面,以自然親近的教歌方式,來規(guī)范歌手正確的歌唱行為。正是因為歌師傳歌過程中,注重自然教學(xué)和師徒合作,才使得歌手在侗族大歌學(xué)習(xí)狀態(tài)中表現(xiàn)較為自然、松弛,而自然、松弛心理狀態(tài)恰恰是侗族大歌演唱時所必備的。

(四)傳承活動注重文化傳承

歌師在侗族地區(qū)是受人敬重的傳統(tǒng)文化持有者,具有舉足輕重的社會地位。歌師的成長與家族文化息息相關(guān),較多的歌師成長于歌師世家,自幼接受家族文化的浸潤,具有深厚的侗族文化功底,享有較高的社會威望。

1.歌師的家族文化

歌師的家族文化,是指歌師之家族所具有的侗族文化認(rèn)同及在此基礎(chǔ)上形成的侗族文化系統(tǒng)。學(xué)者史哲文認(rèn)為:“家族文化強調(diào)家風(fēng)、家禮、家學(xué)的延續(xù),而延續(xù)傳統(tǒng)文化除了口耳相傳外,更重要的是依靠一定的載體”。⑥侗族大歌是侗族南部方言區(qū)家族文化的重要載體,在侗族南部方言區(qū)的傳統(tǒng)社會中有著與漢族地區(qū)的宗法、族規(guī)、家訓(xùn)一樣重要的文化地位,是侗族南部方言區(qū)家族文化的重要體現(xiàn)。我在侗族南部方言區(qū)實地調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)很多歌師的父母乃至祖父、祖母、外祖父、外祖母均是當(dāng)?shù)氐母鑾煛8鑾熥孕〗櫾谝远弊宕蟾铻檩d體的家族文化中,接受的從歌唱技藝到文化審美的整體性訓(xùn)練和熏陶,對于侗族大歌的領(lǐng)悟能力和編創(chuàng)能力自是優(yōu)于旁人。

2.歌師的社會威望

歌師的社會威望,是指歌師在侗族社會中的社會影響力及社會地位。侗族社會注重集體協(xié)作,強調(diào)團結(jié)奉獻。某種程度而言,一個人在侗族社會對集體所做的貢獻大小,決定了其他社會成員給予他(她)敬意的程度。歌師在民間傳歌完全是一種不計報酬的文化奉獻活動。歌師所帶歌隊(歌班)的成員,從學(xué)會說話的小孩開始教唱,直至成長為能嫻熟對歌的青年,需要歌師經(jīng)年累月的指導(dǎo)。歌師在長期性、自愿性的傳歌活動中通常要犧牲自己的休息時間,以及從事勞動生產(chǎn)的時間,冬天還要為學(xué)歌的青少年免費提供柴火及照明,甚至為學(xué)歌的青少年免費提供用餐。可見,歌師傳歌是精神和物質(zhì)的雙重?zé)o私付出。歌師的無私付出彰顯侗族社會傳統(tǒng)文化美德,體現(xiàn)歌師作為侗族傳統(tǒng)文化傳承者的博大胸襟,使得其他侗族社會成員對于歌師的敬重源于心,表于行。

(五)傳承活動彰顯文化體悟

侗族大歌依存于侗族文化,由于歌師在民間長期傳歌,他們對此有著更為切身的體悟。歌師的日常生活離不開唱歌、教歌,以歌為伴是其生活的常態(tài)。一般而言,民間歌師都熟知傳歌的基本規(guī)律,清楚要演唱好侗族大歌,就必須深刻地理解侗族文化,只有將侗族大歌置于侗族文化生活中,方能真正領(lǐng)會侗族大歌的文化韻味。歌師在民間傳歌時,極為關(guān)注侗族青少年對所唱侗族大歌的文化理解,注重引導(dǎo)侗族青少年感受侗族大歌在日常生活中的自然美感,理解所唱的侗族大歌中蘊含的文化意義,而非過于強調(diào)侗族大歌的歌唱技能訓(xùn)練。侗族文化的整體性認(rèn)知上,侗族大歌歌師傳歌活動的關(guān)注點,側(cè)重于啟發(fā)侗族青少年從內(nèi)心熱愛侗族傳統(tǒng)文化,通過演唱侗族大歌感受侗族傳統(tǒng)文化的魅力,幫助侗族青少年樹立民族文化的自信心。歌師長期活躍于民俗活動,一般具有數(shù)十年的歌唱經(jīng)歷,部分歌師還潛心于侗族民間文化研究,既有多年侗族大歌傳承實踐經(jīng)驗的累積,又能將自身深厚的侗族文化知識用于侗族大歌的即興編創(chuàng)、文本整理及傳歌活動,使其侗族大歌傳歌活動具有生活化、民族化、即興化的特點。歌師深知,必須為侗族青少年打通侗族文化的“源頭活水”,侗族青少年才能從掌握侗族大歌的歌唱技巧向著體悟侗族大歌的文化底蘊轉(zhuǎn)變。侗族大歌傳歌活動中,歌師經(jīng)常用平時生活中熟知的場景或侗族民間故事啟發(fā)侗族青少年,引導(dǎo)侗族青少年將學(xué)習(xí)演唱侗族大歌與日常生活感受進行融匯貫通,逐步理解侗族大歌在侗族人民精神生活中的意義,實現(xiàn)從學(xué)歌到唱歌,再從唱歌到熱愛民族音樂的轉(zhuǎn)變,真正能夠從侗族大歌中獲得侗族傳統(tǒng)文化的滋養(yǎng),做到“以歌養(yǎng)心”。

參考文獻:

[1]王耀華.中國民族音樂[M].北京:高等教育出版社,2009.