科研數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型研究

宋秀芬 周茜 李立睿等

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2021.10.010

[中圖分類號(hào)]G250.76 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1008-0821(2021)10-0083-10

協(xié)同科學(xué)環(huán)境下的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)豐富度呈爆炸式增長(zhǎng),數(shù)據(jù)再利用量顯著落后于快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因之一是數(shù)據(jù)再利用性(Data Reusability)不高。數(shù)據(jù)共享性(Shareability)、可用性(Availability)與再利用性(Reusability)共同影響數(shù)據(jù)再利用(Data Reuse)活動(dòng)。數(shù)據(jù)再利用性已成為開放科學(xué)實(shí)踐的顯著特征,是數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)產(chǎn)生的必要條件。因此,如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)再利用性最大化已成為當(dāng)前數(shù)據(jù)再利用實(shí)踐領(lǐng)域亟待解決的問題。

近幾年,國(guó)內(nèi)學(xué)者已著手研究數(shù)據(jù)再利用相關(guān)主題,但涉及數(shù)據(jù)再利用性的科研成果較少。國(guó)外學(xué)者關(guān)于數(shù)據(jù)再利用性研究成果主要集中出現(xiàn)在近幾年,研究主題主要體現(xiàn)在3個(gè)方面:①數(shù)據(jù)再利用性影響因素與評(píng)估要素,其中影響因素如相關(guān)性、可理解性、可信度等;評(píng)估要素如元數(shù)據(jù)完整性、溯源質(zhì)量、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)文檔、數(shù)據(jù)原則FAIR等;②數(shù)據(jù)再利用性技術(shù)維度:語(yǔ)法與語(yǔ)義異質(zhì)性表示、工具與應(yīng)用軟件開發(fā)、機(jī)器自動(dòng)化識(shí)別技術(shù)等;③數(shù)據(jù)再利用性提升策略與措施:元數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)用戶需求與期望識(shí)別、透明化科研過(guò)程、數(shù)據(jù)原則FAIR遵循、服務(wù)流程優(yōu)化、開放數(shù)據(jù)文化、數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員協(xié)同工作等。

基于現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),目前數(shù)據(jù)再利用性研究?jī)H從單一維度(如技術(shù)、數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員等)展開,鮮有從多維度研究數(shù)據(jù)再利用性。鑒于此,相較于已有研究成果,本文研究的特點(diǎn)體現(xiàn)在以下3方面:①闡述了數(shù)據(jù)再利用性的理論基礎(chǔ);②剖析了數(shù)據(jù)再利用性的五大維度,構(gòu)建了數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型;③從數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中提煉出數(shù)據(jù)再利用性的提升策略與措施。另外,值得注意的是,本文數(shù)據(jù)再利用性中的“數(shù)據(jù)”(Re-search Data或Scientific Data)專指科研數(shù)據(jù)。

1數(shù)據(jù)再利用性相關(guān)概念

1.1數(shù)據(jù)再利用

數(shù)據(jù)再利用(Data Reuse)又稱為數(shù)據(jù)復(fù)用或數(shù)據(jù)重用,是基于不同研究背景對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)二次使用的過(guò)程,數(shù)據(jù)再利用概念包含兩層含義:一是利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)解決新問題的研究過(guò)程;二是通過(guò)新的數(shù)據(jù)分析方法(二次分析或再分析)解決原始問題。數(shù)據(jù)再利用就是在原始研究數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上解決新問題的研究過(guò)程,或采用新數(shù)據(jù)分析方法解決原始問題的過(guò)程。再利用的數(shù)據(jù)包括原始數(shù)據(jù)、算法、工具、工作流等。

1.2數(shù)據(jù)再利用性

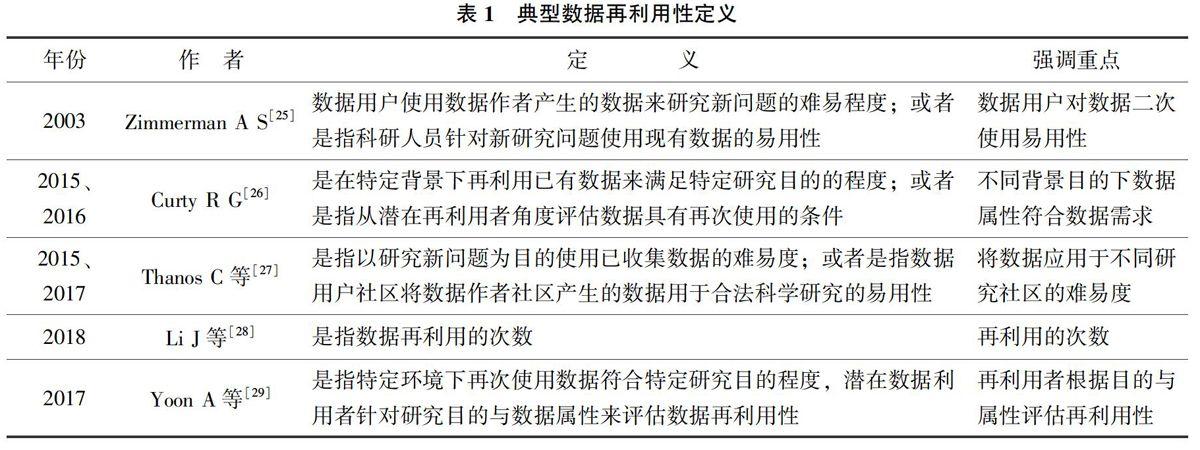

學(xué)術(shù)界對(duì)數(shù)據(jù)再利用性(Data Reusabilicy或Research Data Reusability)定義還未達(dá)成統(tǒng)一共識(shí),典型數(shù)據(jù)再利用性定義如表1所示。

從以上數(shù)據(jù)再利用性定義分析得出,其定義體現(xiàn)了5個(gè)方面的關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員、政策、法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù),具體如下:

①數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員方面:維護(hù)數(shù)據(jù)再利用性涉及的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員之間的數(shù)據(jù)可用性關(guān)系;②政策方面:創(chuàng)建數(shù)據(jù)再利用文化環(huán)境,第三方(數(shù)據(jù)用戶、領(lǐng)域?qū)<摇⑵诳庉嫛㈨?xiàng)目資助者等)根據(jù)數(shù)據(jù)屬性與再利用意愿等來(lái)評(píng)估數(shù)據(jù)再利用性;③法律方面:解決數(shù)據(jù)再利用性涉及的版權(quán)、隱私問題、訪問許可、敏感數(shù)據(jù)等法律問題;④經(jīng)濟(jì)方面:解決數(shù)據(jù)再利用性涉及的成本與效益(如科研過(guò)程透明與再現(xiàn)、科研成果驗(yàn)證、科研效率提升、開放數(shù)據(jù)文化營(yíng)造等)平衡問題;⑤技術(shù)方面:豐富數(shù)據(jù)再利用性的數(shù)據(jù)屬性(如數(shù)據(jù)文檔、數(shù)據(jù)適用性、數(shù)據(jù)作者可信性與可靠性、數(shù)據(jù)質(zhì)量、研究嚴(yán)謹(jǐn)性)與特征來(lái)滿足數(shù)據(jù)再利用者特定數(shù)據(jù)需求與期望。

1.3數(shù)據(jù)再利用、數(shù)據(jù)再利用性、數(shù)據(jù)可用性三者關(guān)系

數(shù)據(jù)可用性(Data Availability)是指數(shù)據(jù)具有便利使用的狀態(tài)或?qū)傩裕赐ㄟ^(guò)必要管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、策略等向數(shù)據(jù)用戶提供及時(shí)、便利數(shù)據(jù)訪問的保障程度,數(shù)據(jù)作者或提供者很大程度上影響數(shù)據(jù)可用性。

數(shù)據(jù)再利用影響因素:數(shù)據(jù)共享性、數(shù)據(jù)可用性與數(shù)據(jù)再利用性。換句話說(shuō),數(shù)據(jù)再利用的基本特征為數(shù)據(jù)共享性、數(shù)據(jù)可用性、數(shù)據(jù)再利用性,三者缺一不可,共同作用于數(shù)據(jù)再利用。因此,數(shù)據(jù)共享性、數(shù)據(jù)可用性、數(shù)據(jù)再利用性是數(shù)據(jù)再利用的必要條件。

2數(shù)據(jù)再利用性理論基礎(chǔ)

2.1數(shù)據(jù)原則FAIR

數(shù)據(jù)原則FAIR(Findable,Accessible,Interop-erable,Reusable)為開放數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)性、可訪問性、互操作性和再利用性提供數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)指南,強(qiáng)調(diào)通過(guò)自動(dòng)化技術(shù)處理復(fù)雜數(shù)據(jù)及元數(shù)據(jù)解決共享數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題,提升數(shù)據(jù)再利用性與數(shù)據(jù)可用性。

數(shù)據(jù)原則FAIR與數(shù)據(jù)再利用性關(guān)系表現(xiàn)為:一方面,數(shù)據(jù)原則FAIR是數(shù)據(jù)再利用性的測(cè)量指標(biāo)(FAIR原則遵循、數(shù)據(jù)溯源質(zhì)量與元數(shù)據(jù)完整性)之一,是保障發(fā)布數(shù)據(jù)具有再利用性的規(guī)范指南;另一方面,數(shù)據(jù)再利用性是數(shù)據(jù)原則FAIR的組成部分,數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)(Scientific Data Re-positories,SDRs)需遵循數(shù)據(jù)原則FAIR來(lái)滿足數(shù)據(jù)用戶對(duì)數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)的個(gè)性化需求。

2.2數(shù)據(jù)可用性關(guān)系

一方面,數(shù)據(jù)集自身無(wú)法單獨(dú)被理解和使用,需要元數(shù)據(jù)增強(qiáng)數(shù)據(jù)理解性,實(shí)現(xiàn)不同科研環(huán)境下的數(shù)據(jù)遷移,因此,元數(shù)據(jù)質(zhì)量是數(shù)據(jù)再利用性的重要影響因素;另一方面,關(guān)系思維方法有助于選擇和組織元數(shù)據(jù)信息(來(lái)源、環(huán)境、質(zhì)量、不確定性信息),消除研究社區(qū)之間的語(yǔ)義和語(yǔ)用障礙,增強(qiáng)數(shù)據(jù)理解性和再利用性。采用關(guān)系思維方法建立數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶之間的數(shù)據(jù)關(guān)系以支持?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)用于不同科研環(huán)境。

數(shù)據(jù)再利用性涉及數(shù)據(jù)作者(Data Author)與數(shù)據(jù)用戶(Data User),后二者之間的數(shù)據(jù)可用性關(guān)系(Usability Relationships)表現(xiàn)為認(rèn)可關(guān)系、驗(yàn)證關(guān)系、發(fā)現(xiàn)關(guān)系,其中認(rèn)可關(guān)系表現(xiàn)為數(shù)據(jù)用戶從數(shù)據(jù)作者創(chuàng)建的數(shù)據(jù)中找到符合需求或期望的數(shù)據(jù);驗(yàn)證關(guān)系表現(xiàn)為數(shù)據(jù)用戶收集數(shù)據(jù)作者創(chuàng)建的數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證科研成果;發(fā)現(xiàn)關(guān)系表現(xiàn)為數(shù)據(jù)用戶根據(jù)數(shù)據(jù)作者創(chuàng)建的數(shù)據(jù)提出新見解。

3種數(shù)據(jù)可用性關(guān)系的特征表現(xiàn)為關(guān)系差異、關(guān)系依存、關(guān)系變遷。其中關(guān)系差異表現(xiàn)為數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶的年齡、地理區(qū)域、研究文化、學(xué)科規(guī)范等差異影響數(shù)據(jù)再利用性;關(guān)系依存表現(xiàn)為數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶相互依賴,數(shù)據(jù)作者的數(shù)據(jù)共享意愿與接受程度影響數(shù)據(jù)用戶對(duì)數(shù)據(jù)的理解性與再利用性;關(guān)系變遷表現(xiàn)為隨著時(shí)間變化,數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶之間的關(guān)系差異與關(guān)系依存不斷變化與交互,需實(shí)時(shí)更新維護(hù)二者之間的關(guān)系。

2.3數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)活動(dòng)

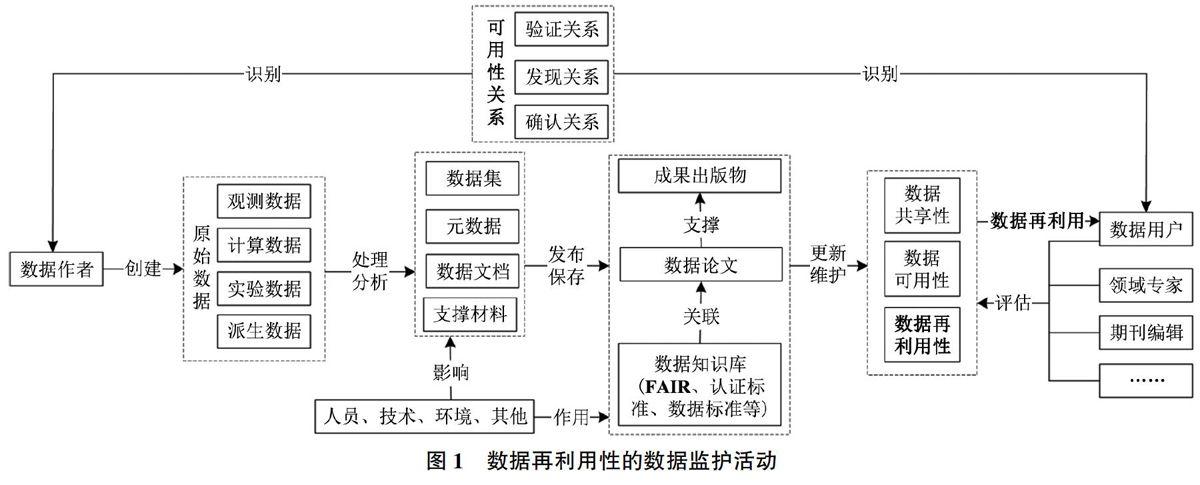

根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)生命周期模型(Curation Life-cycle Model)與數(shù)據(jù)再利用性理論基礎(chǔ)的分析,數(shù)據(jù)再利用性的監(jiān)護(hù)活動(dòng)表現(xiàn)為:數(shù)據(jù)創(chuàng)建、數(shù)據(jù)處理與分析、數(shù)據(jù)發(fā)布、數(shù)據(jù)維護(hù)與評(píng)估、數(shù)據(jù)再利用,如圖1所示。數(shù)據(jù)再利用性的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)流程是具有高效、漸進(jìn)、自適應(yīng)特征的科學(xué)生態(tài)系統(tǒng),系統(tǒng)不斷維護(hù)數(shù)據(jù)價(jià)值。

①數(shù)據(jù)創(chuàng)建。數(shù)據(jù)作者在科學(xué)研究過(guò)程中創(chuàng)建數(shù)據(jù),其類型包括觀測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、派生數(shù)據(jù)。平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員(包含數(shù)據(jù)經(jīng)理、數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)館員)從研究早期就協(xié)助數(shù)據(jù)作者及時(shí)記錄數(shù)據(jù)來(lái)源、生成方法、實(shí)驗(yàn)環(huán)境等描述信息以免數(shù)據(jù)丟失;②數(shù)據(jù)處理與分析。一方面,平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員指導(dǎo)數(shù)據(jù)作者規(guī)范化處理與分析數(shù)據(jù),生成原始數(shù)據(jù)集、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)文件以及支撐材料等;另一方面,人員、技術(shù)、環(huán)境以及其他因素影響數(shù)據(jù)質(zhì)量(原始數(shù)據(jù)集、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)文件以及支撐材料等質(zhì)量)與數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)質(zhì)量(FAIR遵循、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)支持等);③數(shù)據(jù)發(fā)布。數(shù)據(jù)發(fā)布的3種途徑分別為:數(shù)據(jù)作為獨(dú)立文件通過(guò)數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)發(fā)布、數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)論文通過(guò)數(shù)據(jù)期刊發(fā)布、數(shù)據(jù)作為文獻(xiàn)支撐材料通過(guò)出版物(期刊、報(bào)告、著作等)發(fā)布。數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)是數(shù)據(jù)期刊與出版物的基石,數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)中數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了數(shù)據(jù)期刊的數(shù)據(jù)論文、出版物的文獻(xiàn),數(shù)據(jù)期刊的數(shù)據(jù)論文是對(duì)出版物中文獻(xiàn)成果的驗(yàn)證。因此,3種數(shù)據(jù)發(fā)布途徑互為補(bǔ)充、互為關(guān)聯(lián),共同支持?jǐn)?shù)據(jù)可見性與再利用性;④數(shù)據(jù)維護(hù)與評(píng)估。數(shù)據(jù)作者更新數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)經(jīng)理提供技術(shù)支持、數(shù)據(jù)科學(xué)家優(yōu)化資源配置、數(shù)據(jù)用戶再現(xiàn)研究與反饋問題,不同崗位的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員協(xié)同更新與維護(hù)數(shù)據(jù),增強(qiáng)數(shù)據(jù)再利用的共享性、可用性、再利用性,這3種數(shù)據(jù)再利用特征由第三方(數(shù)據(jù)用戶、領(lǐng)域?qū)<摇⑵诳庉嫛㈨?xiàng)目資助者等)根據(jù)數(shù)據(jù)屬性、標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)踐要求、個(gè)性化需求等要素來(lái)綜合評(píng)估;⑤數(shù)據(jù)再利用。一方面,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員在數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)生態(tài)系統(tǒng)中起主導(dǎo)作用,通過(guò)建立數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶之間的數(shù)據(jù)可用性關(guān)系進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)再利用性,為數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)產(chǎn)生奠定基礎(chǔ);另一方面,數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)建立數(shù)據(jù)與衍生出版物的關(guān)聯(lián),進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)再利用性。

3數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型構(gòu)建

3.1數(shù)據(jù)再利用性的五維度分析

3.1.1數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度

數(shù)據(jù)再利用性涉及的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員(Data Cu-rator)包括數(shù)據(jù)作者、數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)經(jīng)理、數(shù)據(jù)館員、數(shù)據(jù)用戶,數(shù)據(jù)作者主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)創(chuàng)建與更新,數(shù)據(jù)科學(xué)家主要負(fù)責(zé)財(cái)物管理,數(shù)據(jù)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)技術(shù)支持,數(shù)據(jù)館員主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)服務(wù)定制,數(shù)據(jù)用戶主要負(fù)責(zé)及時(shí)反饋問題、合法引用與使用數(shù)據(jù)等。

數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員在數(shù)據(jù)再利用性方面發(fā)揮主導(dǎo)作用,其影響數(shù)據(jù)再利用性的個(gè)體主客觀因素為:協(xié)同能力、知識(shí)技能、態(tài)度信仰、感知風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)科規(guī)范、領(lǐng)悟能力、年齡資歷等。其中協(xié)同能力尤為重要,不同崗位的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員承擔(dān)著不同職責(zé)與任務(wù),這就要求不同崗位的數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員加強(qiáng)溝通、協(xié)同工作。因此,在數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)實(shí)踐中需不斷增強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員參與度和協(xié)同創(chuàng)新能力。數(shù)據(jù)作者與平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員的協(xié)同能力直接或間接影響數(shù)據(jù)用戶對(duì)數(shù)據(jù)的可信度,可信度又是影響數(shù)據(jù)再利用性的重要因素,原因是數(shù)據(jù)再利用性的構(gòu)成要素包括相關(guān)性(Relevance)、可理解性(Understand-ability)、可信度(Trustworthiness),例如:

1)協(xié)同能力在知識(shí)技能整合方面增強(qiáng)數(shù)據(jù)可信度。實(shí)踐中數(shù)據(jù)作者缺乏數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)技能,平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員缺乏專業(yè)領(lǐng)域知識(shí),平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員或數(shù)據(jù)作者如單獨(dú)從事數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)不到位或不完整,數(shù)據(jù)再利用性差,數(shù)據(jù)用戶無(wú)法有效再利用數(shù)據(jù)。因此,需要平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員充當(dāng)數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶之間的交流媒介以提升用

2)協(xié)同能力在數(shù)據(jù)描述方面增強(qiáng)數(shù)據(jù)可信度。數(shù)據(jù)作者獨(dú)立從事數(shù)據(jù)描述時(shí)存在數(shù)據(jù)環(huán)境(Data Context)信息或數(shù)據(jù)文件不足等問題,造成數(shù)據(jù)用戶不能完整理解數(shù)據(jù),需要平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員從研究早期參與到科研過(guò)程中,協(xié)助數(shù)據(jù)作者及時(shí)記錄數(shù)據(jù)環(huán)境信息與補(bǔ)充數(shù)據(jù)生命周期各個(gè)階段的數(shù)據(jù)文件以適應(yīng)不同科研環(huán)境下的數(shù)據(jù)遷移。

3)協(xié)同能力在數(shù)據(jù)增值方面增強(qiáng)數(shù)據(jù)可信度。數(shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)、發(fā)布等過(guò)程是數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員共同職責(zé),平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員參與數(shù)據(jù)作者科研過(guò)程中的增值活動(dòng),包括清理、驗(yàn)證、組織與記錄已接收的數(shù)據(jù),增強(qiáng)數(shù)據(jù)長(zhǎng)期再利用性,維護(hù)數(shù)據(jù)價(jià)值性。

3.1.2政策維度

數(shù)據(jù)再利用性涉及的政策包括數(shù)據(jù)共享政策、數(shù)據(jù)使用政策、數(shù)據(jù)治理政策、經(jīng)費(fèi)資助政策、隱私政策等,清晰的、標(biāo)準(zhǔn)化的政策內(nèi)容有助于增強(qiáng)數(shù)據(jù)影響力和可見性。鑒于目前數(shù)據(jù)共享范圍小且程度較低,因此在數(shù)據(jù)共享政策方面,政府機(jī)構(gòu)、基金組織、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)與科研機(jī)構(gòu)已制定并實(shí)施數(shù)據(jù)共享政策,對(duì)數(shù)據(jù)再利用性產(chǎn)生積極影響,共同推動(dòng)開放科學(xué)發(fā)展:

1)政府機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策。國(guó)務(wù)院辦公廳于2018年3月印發(fā)了《科學(xué)數(shù)據(jù)管理辦法》,該辦法界定了數(shù)據(jù)利益相關(guān)者的權(quán)利與義務(wù),創(chuàng)建開放數(shù)據(jù)文化環(huán)境,增強(qiáng)科研人員對(duì)數(shù)據(jù)再利用價(jià)值的認(rèn)識(shí),促進(jìn)數(shù)據(jù)再利用。政府機(jī)構(gòu)制定的數(shù)據(jù)共享政策為數(shù)據(jù)再利用性提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2)基金組織的數(shù)據(jù)共享政策。自2011年開始,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)NSF(National Science Foundation)規(guī)定申請(qǐng)人須提交項(xiàng)目申報(bào)書與數(shù)據(jù)管理計(jì)劃(Data Management Plans,DMP)。數(shù)據(jù)管理計(jì)劃是一種支持?jǐn)?shù)據(jù)再利用性的工具,其內(nèi)容包括創(chuàng)建數(shù)據(jù)內(nèi)容、創(chuàng)建數(shù)據(jù)方式、共享和保存計(jì)劃、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限設(shè)置、研究項(xiàng)目名稱、數(shù)據(jù)創(chuàng)建組織、數(shù)據(jù)可用性方案等。其中數(shù)據(jù)可用性方案尤為重要,其內(nèi)容包括:①識(shí)別數(shù)據(jù)作者與潛在數(shù)據(jù)用戶之間的數(shù)據(jù)可用性關(guān)系;②將數(shù)據(jù)生成過(guò)程中積累的顯性與隱性知識(shí)轉(zhuǎn)換為遷移知識(shí);③定義適

3)出版發(fā)行機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策。《Nature》《Cognition》等期刊強(qiáng)制要求數(shù)據(jù)作者提交期刊論文的支撐材料、數(shù)據(jù)集等,同時(shí)要求發(fā)布數(shù)據(jù)具有長(zhǎng)期有效性。《Nature》《Cognition》等出版發(fā)行機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策實(shí)踐表明,強(qiáng)制型開放數(shù)據(jù)政策在一定程度上增強(qiáng)了數(shù)據(jù)可用性與再利用性。針對(duì)目前數(shù)據(jù)再利用性面臨的問題,如:數(shù)據(jù)共享效用低、錯(cuò)誤報(bào)告阻礙研究再現(xiàn)、數(shù)據(jù)共享質(zhì)量低等,出版發(fā)行機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策需從兩方面改進(jìn):一方面,出版發(fā)行機(jī)構(gòu)需完善出版物數(shù)據(jù)共享政策指南;另一方面,出版發(fā)行機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策需明確要求科研人員的科研過(guò)程透明化,同時(shí)要求科研人員具有完整清晰記錄數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的技能。

4)科研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享政策。國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)(含高校)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享政策大多采用自愿共享原則來(lái)提升數(shù)據(jù)可見度,如明尼蘇達(dá)大學(xué)數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)(The Data Repository for University of Minnesota)。、復(fù)旦大學(xué)社會(huì)科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)(Fudan University Dataverse Network)、北京大學(xué)開放研究數(shù)據(jù)平臺(tái)(Peking University Open Research Data)等的“數(shù)據(jù)資源共享合作協(xié)議”鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)或科研人員開放共享有價(jià)值的數(shù)據(jù)。科研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)共享政策對(duì)數(shù)據(jù)再利用性產(chǎn)生的影響表現(xiàn)為:第一,平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員協(xié)助數(shù)據(jù)作者描述數(shù)據(jù),通過(guò)提升數(shù)據(jù)集質(zhì)量、元數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)文件質(zhì)量來(lái)增強(qiáng)數(shù)據(jù)再利用性;第二,數(shù)據(jù)共享政策鼓勵(lì)數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶加強(qiáng)溝通,通過(guò)再現(xiàn)研究增強(qiáng)數(shù)據(jù)理解性,降低數(shù)據(jù)二次使用難度;第三,數(shù)據(jù)共享政策提升機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的可見性、學(xué)術(shù)影響力及機(jī)構(gòu)聲譽(yù),從而提升數(shù)據(jù)可信度。

科研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)的數(shù)據(jù)共享政策制定工具通過(guò)規(guī)范化、個(gè)性化政策內(nèi)容明確了數(shù)據(jù)利益相關(guān)者的權(quán)利與義務(wù),增強(qiáng)數(shù)據(jù)再利用性。例如:全球開放存取知識(shí)庫(kù)目錄(The Directory of Open Access Repositories,OpenDOAR)網(wǎng)站提供數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)平臺(tái)政策制定工具(Policy Tools),以網(wǎng)頁(yè)形式或純文本形式生成限制型(禁止商業(yè)再利用)與非限制型兩套數(shù)據(jù)共享政策方案,其政策詳細(xì)內(nèi)容包括元數(shù)據(jù)政策、數(shù)據(jù)政策、內(nèi)容政策、提交政策、保存政策,同時(shí)政策制定工具滿足不同數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)平臺(tái)政策個(gè)性化制定需求(如專門術(shù)語(yǔ)使用)。

3.1.3法律維度

數(shù)據(jù)再利用性的法律維度包括:數(shù)據(jù)許可(使用許可、訪問許可等)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密規(guī)定、隱私權(quán)等,其中數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)的數(shù)據(jù)許可按數(shù)據(jù)權(quán)限從高到低依次分為:寬松許可、公共版權(quán)、限制許可、專用許可、版權(quán)、未知許可。第三方通過(guò)數(shù)據(jù)許可評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(許可條款類型與可發(fā)現(xiàn)性、許可范圍與完整性、數(shù)據(jù)訪問能力、數(shù)據(jù)再利用類型、數(shù)據(jù)再利用限制)來(lái)衡量數(shù)據(jù)再利用性。

數(shù)據(jù)許可(Data Licensing)相對(duì)于其他法律因素具有靈活性與擴(kuò)展性。一方面,清晰的數(shù)據(jù)訪問許可協(xié)議明確了數(shù)據(jù)利益相關(guān)者的權(quán)利與義務(wù),促進(jìn)數(shù)據(jù)可用性、開放性、再利用性等,鼓勵(lì)數(shù)據(jù)再利用;另一方面,缺乏許可、非標(biāo)準(zhǔn)化許可、限制性或非兼容許可條款等阻礙數(shù)據(jù)互操作性與再利用性。

3.1.4經(jīng)濟(jì)維度

數(shù)據(jù)再利用性經(jīng)濟(jì)維度的影響因素表現(xiàn)為:數(shù)據(jù)共享成本、數(shù)據(jù)再利用成本、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)可持續(xù)性等,其中共享成本如清理數(shù)據(jù)、創(chuàng)建文件與元數(shù)據(jù)、檢查數(shù)據(jù)完整性與一致性等工作耗費(fèi)時(shí)間與精力;財(cái)務(wù)可持續(xù)性包括:①收益、投資與支出等分析;②財(cái)務(wù)透明性、經(jīng)費(fèi)監(jiān)控;③運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃等。

從經(jīng)濟(jì)維度具體要素來(lái)看,需從人員與工具兩個(gè)角度合理配置資源,降低成本,提高科研效率。數(shù)據(jù)再利用性經(jīng)濟(jì)維度的工具重點(diǎn)關(guān)注成本效益平衡問題,例如:數(shù)據(jù)審計(jì)框架(Data Audit Frame-work,DAF)是審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)資產(chǎn)工具,有利于優(yōu)化利用機(jī)構(gòu)資源,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)訪問與再利用價(jià)值;此外,基于區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)流程重組工具增強(qiáng)數(shù)據(jù)靈活性、降低科研成本,增強(qiáng)數(shù)據(jù)利益相關(guān)者之間的信任。

3.1.5技術(shù)維度

數(shù)據(jù)再利用性的技術(shù)維度包括元數(shù)據(jù)建模技術(shù)、領(lǐng)域本體技術(shù)、數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)、數(shù)據(jù)互換技術(shù)、數(shù)據(jù)與出版物關(guān)聯(lián)技術(shù)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。

1)元數(shù)據(jù)建模技術(shù)。元數(shù)據(jù)是關(guān)于數(shù)據(jù)的描述性信息,用于解釋所測(cè)量的數(shù)據(jù)屬性,不受版權(quán)保護(hù)。面向目標(biāo)的元數(shù)據(jù)模型使用對(duì)數(shù)據(jù)再利用性至關(guān)重要,需要在數(shù)據(jù)收集過(guò)程與派生過(guò)程中對(duì)其詳細(xì)清晰地描述以提升數(shù)據(jù)理解性。元數(shù)據(jù)信息包括數(shù)據(jù)溯源信息、數(shù)據(jù)環(huán)境信息、數(shù)據(jù)不確定性信息、數(shù)據(jù)質(zhì)量信息。元數(shù)據(jù)建模技術(shù)包括數(shù)據(jù)溯源建模技術(shù)、數(shù)據(jù)環(huán)境建模技術(shù)、數(shù)據(jù)不確定性建模技術(shù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量建模技術(shù):

①數(shù)據(jù)溯源建模技術(shù)。溯源元數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)獲取來(lái)源與數(shù)據(jù)更新頻率,數(shù)據(jù)溯源是關(guān)于數(shù)據(jù)對(duì)象來(lái)源、數(shù)據(jù)訪問方式、數(shù)據(jù)作者等信息,用于解釋、驗(yàn)證、再計(jì)算、再現(xiàn)研究;②數(shù)據(jù)環(huán)境建模技術(shù)。數(shù)據(jù)環(huán)境元數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)與環(huán)境的關(guān)系,環(huán)境信息包括數(shù)據(jù)集屬性(數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)收集方法、數(shù)據(jù)創(chuàng)建與發(fā)布過(guò)程)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程與特性、數(shù)據(jù)來(lái)源、物理組織、項(xiàng)目組織、科學(xué)組織、任務(wù)、用戶社區(qū)等,數(shù)據(jù)環(huán)境信息實(shí)現(xiàn)跨學(xué)科數(shù)據(jù)遷移,將數(shù)據(jù)作者創(chuàng)建的數(shù)據(jù)遷移到數(shù)據(jù)用戶的研究環(huán)境中,數(shù)據(jù)環(huán)境的描述增強(qiáng)數(shù)據(jù)理解性與再利用性;③數(shù)據(jù)不確定性建模(Data Uncertainty Model-ing)技術(shù)。數(shù)據(jù)不確性建模技術(shù)是定量評(píng)估由系統(tǒng)誤差或隨機(jī)誤差產(chǎn)生的不確定性。數(shù)據(jù)不確定性是科學(xué)研究調(diào)查報(bào)告的重要組成部分,被稱為不明確、概率、模糊、近似、不完整、不精確等。目前,數(shù)據(jù)庫(kù)軟件不支持?jǐn)?shù)據(jù)不確性管理,這是數(shù)據(jù)經(jīng)理亟待解決的技術(shù)難題;④數(shù)據(jù)質(zhì)量建模技術(shù)。數(shù)據(jù)質(zhì)量包括數(shù)據(jù)集質(zhì)量、元數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)文件質(zhì)量等,其中元數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)具有同等價(jià)值,元數(shù)據(jù)質(zhì)量是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)再利用性的重要因素。數(shù)據(jù)質(zhì)量維度包括準(zhǔn)確性、完整性、可訪問性、一致性、及時(shí)性、互操作性等,利用全球通用元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化描述與解釋數(shù)據(jù)以增強(qiáng)其互操作性和再利用性。

2)領(lǐng)域本體技術(shù)。領(lǐng)域本體是由一組概念、公理、關(guān)系構(gòu)成,是關(guān)于跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)內(nèi)容的協(xié)議,如知識(shí)表示術(shù)語(yǔ)等。領(lǐng)域本體是為了提高數(shù)據(jù)理解性與可用性,促進(jìn)數(shù)據(jù)再利用。領(lǐng)域本體的特征為:一致性、動(dòng)態(tài)性、模塊性和環(huán)境性等,其中一致性對(duì)于數(shù)據(jù)再利用性至關(guān)重要,跨領(lǐng)域本體的一致性是通過(guò)一組映射規(guī)則指定各種實(shí)體(如對(duì)象、概念、關(guān)系和實(shí)例)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)。

3)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)。數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)性是指根據(jù)研究需求精準(zhǔn)識(shí)別與查找數(shù)據(jù)的能力。數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)包括:數(shù)據(jù)配準(zhǔn)(Data Registration)、數(shù)據(jù)引用、數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)字典、元數(shù)據(jù)注冊(cè)表(Metadata Reg-istry)。其中數(shù)據(jù)配準(zhǔn)為數(shù)據(jù)分配唯一數(shù)據(jù)對(duì)象標(biāo)識(shí)符,提供一種永久且可操作數(shù)據(jù)識(shí)別系統(tǒng);數(shù)據(jù)引用提供數(shù)據(jù)引用指南與引用參考格式,數(shù)據(jù)引用6要素:創(chuàng)建者、標(biāo)題、年份、標(biāo)識(shí)符、版本號(hào)、數(shù)據(jù)集內(nèi)部格式;數(shù)據(jù)分類是為了有效使用數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類。

4)數(shù)據(jù)互換技術(shù)。數(shù)據(jù)互換性是指數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶互相交換有意義數(shù)據(jù)的能力,是數(shù)據(jù)再利用的必要條件。當(dāng)數(shù)據(jù)作者與數(shù)據(jù)用戶分屬于不同學(xué)科時(shí),數(shù)據(jù)交換存在3種類型的異質(zhì)性:查詢語(yǔ)言異質(zhì)性(語(yǔ)法互換)、數(shù)據(jù)模型異質(zhì)性(結(jié)構(gòu)互換)、領(lǐng)域術(shù)語(yǔ)異質(zhì)性(語(yǔ)義互換),數(shù)據(jù)互換技術(shù)通過(guò)解決語(yǔ)法、語(yǔ)義、結(jié)構(gòu)互換問題支持不同學(xué)科數(shù)據(jù)遷移。

5)數(shù)據(jù)與出版物關(guān)聯(lián)技術(shù)。數(shù)據(jù)與出版物關(guān)聯(lián)包括數(shù)據(jù)與出版物、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)、出版物與出版物、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)文件等鏈接,數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)內(nèi)容包括:統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型、標(biāo)準(zhǔn)訪問機(jī)制、基于超鏈接的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)。數(shù)據(jù)與出版物建立關(guān)聯(lián)的益處有:促進(jìn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)、增強(qiáng)數(shù)據(jù)理解性、提升數(shù)據(jù)作者學(xué)術(shù)聲譽(yù)、提高數(shù)據(jù)的可用性。數(shù)據(jù)與出版物關(guān)聯(lián)工具如:文獻(xiàn)數(shù)據(jù)集推薦工具支持研究再現(xiàn),提升數(shù)據(jù)再利用性。

6)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)提高數(shù)據(jù)再利用性與理解性,數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)分為:元數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)、查詢語(yǔ)言標(biāo)準(zhǔn)、元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)、傳輸協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)等。標(biāo)準(zhǔn)化(Standardization)是指跨障礙(如空間、時(shí)間、文化障礙等)數(shù)據(jù)再利用時(shí)將局部知識(shí)轉(zhuǎn)化為公共知識(shí)的能力,避免因原始數(shù)據(jù)收集與數(shù)據(jù)再利用的障礙對(duì)同一數(shù)據(jù)造成認(rèn)知差異與理解差異。

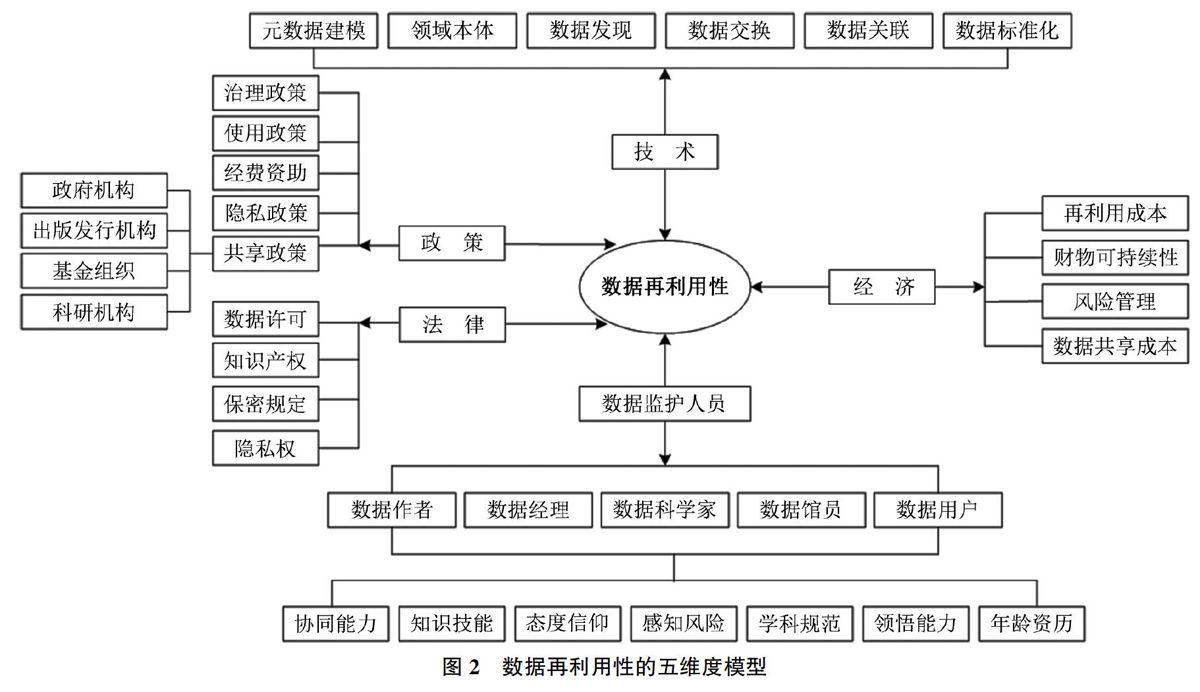

3.2數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型分析

本文通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)再利用性的5個(gè)維度分析,構(gòu)建了數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型,如圖2所示。模型中數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度側(cè)重于人員的數(shù)據(jù)素養(yǎng)提升問題,法律與政策維度側(cè)重于數(shù)據(jù)開放存取問題,經(jīng)濟(jì)維度側(cè)重于數(shù)據(jù)再利用性的成本效益平衡問題,技術(shù)維度側(cè)重于數(shù)據(jù)互操作問題(如物理與語(yǔ)義障礙)。數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度、政策維度、法律維度、經(jīng)濟(jì)維度與技術(shù)維度共同構(gòu)成數(shù)據(jù)再利用性的五大支柱,五大支柱缺一不可,五維一體共同發(fā)展提升數(shù)據(jù)再利用性。從數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型分析得出以下結(jié)論:

1)數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員在數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中起主導(dǎo)作用。數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員的主觀因素(如態(tài)度信仰、感知風(fēng)險(xiǎn)等)與客觀因素(如知識(shí)技能、學(xué)科規(guī)范等)影響數(shù)據(jù)再利用性;此外,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員通過(guò)在政策維度、經(jīng)濟(jì)維度、技術(shù)維度、法律維度的相關(guān)活動(dòng)影響數(shù)據(jù)再利用性。

2)數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中5個(gè)維度融為一體,共同發(fā)展。數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度、政策維度、法律維度、經(jīng)濟(jì)維度、技術(shù)維度相互作用、相互依存。模型中每個(gè)維度都不是獨(dú)立的,當(dāng)其中某一個(gè)或幾個(gè)維度提升時(shí)會(huì)影響其他維度并共同作用于數(shù)據(jù)再利用性。例如:政策維度中良好的政策環(huán)境促進(jìn)技術(shù)維度中的技術(shù)(發(fā)現(xiàn)技術(shù)、互換技術(shù)等)進(jìn)步,降低經(jīng)濟(jì)維度中科研人員的數(shù)據(jù)共享成本,提升數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度中協(xié)同能力等;此外,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度中協(xié)同能力的提升促進(jìn)技術(shù)維度中的技術(shù)進(jìn)步,降低經(jīng)濟(jì)維度中的數(shù)據(jù)共享成本等。

3)數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型構(gòu)成要素之間相互交叉、互為補(bǔ)充。例如:①技術(shù)維度的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化要素也體現(xiàn)在政策維度與數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度中,如:從政策維度制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)政策促進(jìn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,從數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度要求數(shù)據(jù)利益相關(guān)者遵守?cái)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)政策,開發(fā)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)來(lái)提升數(shù)據(jù)再利用性;②政策維度與法律維度中隱私問題(如敏感數(shù)據(jù)、私有數(shù)據(jù)保護(hù))側(cè)重點(diǎn)不同,二者均涉及數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度。其中,政策維度的隱私要素側(cè)重于對(duì)數(shù)據(jù)用戶自覺約束,法律維度隱私要素側(cè)重于對(duì)數(shù)據(jù)用戶的強(qiáng)制約束,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度在隱私要素中發(fā)揮主導(dǎo)作用,三者共同解決數(shù)據(jù)再利用性的隱私問題。從以上分析得出,數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中各構(gòu)成要素不是孤立的,要素之間相互交叉,共同影響數(shù)據(jù)再利用性。

4)科研機(jī)構(gòu)與數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員以模型的技術(shù)維度為突破口提升數(shù)據(jù)再利用性。一方面,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度、政策維度、法律維度、經(jīng)濟(jì)維度在數(shù)據(jù)再利用性實(shí)踐中面臨的問題主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)技術(shù)維度的技術(shù)障礙上;另一方面,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度、政策維度、法律維度、經(jīng)濟(jì)維度支撐并促進(jìn)技術(shù)維度的技術(shù)進(jìn)步,技術(shù)進(jìn)步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量,直接或間接影響數(shù)據(jù)再利用性提升。因此,將技術(shù)維度實(shí)踐作為突破點(diǎn),解決數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中其他維度的相關(guān)問題,提升數(shù)據(jù)再利用性。

5)模型中數(shù)據(jù)再利用性是數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)產(chǎn)生的必要條件。數(shù)據(jù)具有再利用性,數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)不一定產(chǎn)生;反之,數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)產(chǎn)生的前提條件是數(shù)據(jù)具有再利用性,開放科學(xué)的最終目標(biāo)是促進(jìn)數(shù)據(jù)再利用。總之,數(shù)據(jù)再利用性是數(shù)據(jù)再利用活動(dòng)的基礎(chǔ)。

4結(jié)論與展望

4.1研究結(jié)論

本文在數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度、政策維度、法律維度、經(jīng)濟(jì)維度、技術(shù)維度基礎(chǔ)上,構(gòu)建了數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型,分析得出以下結(jié)論:

1)模型中數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員維度側(cè)重于數(shù)據(jù)再利用性中數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員的數(shù)據(jù)素養(yǎng)提升。數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員在數(shù)據(jù)再利用性模型中起主導(dǎo)作用,其個(gè)體主觀因素(如態(tài)度信仰、領(lǐng)悟能力等)是影響再利用性的不可控因素,數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員的協(xié)同能力在數(shù)據(jù)再利用性方面尤為重要。

2)模型中法律與政策維度側(cè)重于數(shù)據(jù)再利用性的數(shù)據(jù)開放存取。例如:①政策維度中數(shù)據(jù)共享政策創(chuàng)建數(shù)據(jù)開放存取環(huán)境,目前政策機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)、基金組織、科研機(jī)構(gòu)已制定并實(shí)施數(shù)據(jù)治理、使用、隱私保護(hù)、經(jīng)費(fèi)資助、數(shù)據(jù)共享方面的政策,提升科研人員對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值認(rèn)識(shí),對(duì)數(shù)據(jù)再利用性產(chǎn)生積極影響;②法律維度中數(shù)據(jù)許可界定了數(shù)據(jù)開放存取相關(guān)權(quán)利,開放清晰的數(shù)據(jù)許可明確了數(shù)據(jù)利益相關(guān)者的職責(zé)與義務(wù),促進(jìn)數(shù)據(jù)再利用性提升。

3)模型中經(jīng)濟(jì)維度側(cè)重于數(shù)據(jù)再利用性的成本效益平衡。從人與工具兩個(gè)角度解決成本效益平衡問題,其中人占主導(dǎo)地位,因此需開發(fā)成本效益類工具,有效管理短期(數(shù)據(jù)共享成本、數(shù)據(jù)再利用成本等)、長(zhǎng)期(財(cái)物可持續(xù)性)成本效益平衡問題。

4)模型中技術(shù)維度側(cè)重于數(shù)據(jù)再利用性的數(shù)據(jù)互操作。數(shù)據(jù)再利用性技術(shù)維度涉及元數(shù)據(jù)建模技術(shù)、領(lǐng)域本體技術(shù)、數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)、數(shù)據(jù)互換技術(shù)、數(shù)據(jù)與出版物關(guān)聯(lián)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù),這些技術(shù)解決跨領(lǐng)域、跨學(xué)科科研環(huán)境的數(shù)據(jù)遷移難題,實(shí)現(xiàn)科研人員跨系統(tǒng)、跨平臺(tái)再利用數(shù)據(jù)。

4.2研究展望

本文構(gòu)建了數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型,但還存在一定局限性:未采用定量方法研究數(shù)據(jù)再利用性的五維度模型中影響因素的相互關(guān)系及其作用效果。筆者下一步將采用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)工具,通過(guò)量化方法研究數(shù)據(jù)再利用性系統(tǒng)五大要素模塊(數(shù)據(jù)監(jiān)護(hù)人員、政策、經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù))中具體影響因素的因果關(guān)系,對(duì)數(shù)據(jù)再利用性系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的敏感因素作用效果與變化趨勢(shì)進(jìn)行擬合。

(責(zé)任編輯:郭沫含)