科學捐贈對美國研究型大學發(fā)展的價值研究 *

楊九斌

(湖南師范大學教育科學學院,長沙 410081)

科學捐贈(Science Philanthropy)之于美國研究型大學的重要性一直被低估(Murray,2013)。已有的研究主要追溯美國聯(lián)邦政府對研究型大學科學研究的作用,而對捐贈的關注相對較少。事實上,與聯(lián)邦政府資助一樣,科學捐贈對美國研究型大學的發(fā)展至關重要。科學捐贈早于政府而資助大學科研,并在政府資助不佳或起伏時,有效地補充了大學科研發(fā)展所需的必要資源。美國科學捐贈可以追溯到19世紀中葉,彼時,大學還處在科學研究的萌芽階段,大學要么是由捐贈者建立,要么是由捐贈者提供關鍵資助(Michelson,2020,p. 27);進入20世紀,在聯(lián)邦政府資助猶豫不決時,科學捐贈作為美國研究型大學科研經費無可替代的來源,此時,尤其是隨著大型慈善基金會的出現(xiàn),為美國學術的發(fā)展作出不可估量的貢獻(資中筠,2019,第180頁);二戰(zhàn)后,基于國防所需及民間捐贈的不斷示范,聯(lián)邦政府科研資助涌入校園,然而,自20世紀60年代后,聯(lián)邦資助起起伏伏,基于大學卓越發(fā)展的需要,捐贈的重要性與日俱增(Vest,2007,p. 51)。

起初,美國大學的科研資金并非來自政府,而主要依賴于慈善性質的科學捐贈,資助科學研究幾近是愛國主義行動,以使美國能夠在科學領域超越歐洲同行。也因此,19世紀末期,鑒于科研經費的拮據(jù),一批批從歐洲求學而歸的美國學者時常因缺乏科研設備及其他必要的科研支持而灰心喪氣(Murray,2013)。誠然,二戰(zhàn)前,聯(lián)邦政府對學術的資助微乎其微,為了盡快完成工業(yè)革命,政府將有限的經費投入到地質調查、水文測繪、巖石采礦、鐵路運輸?shù)饶軌蛑苯哟龠M國家工業(yè)繁榮的實用性領域,鮮有資助天文學、化學和生物學等基礎研究,而這些無明顯效用的追求成為了史密森學會(Smithsonian Institution)、洛克菲勒基金會(The Rockerfeller Foundation)、卡耐基基金會(Carnegie Foundation)、福特基金會(Ford Foundation)等民間捐贈者的要務。

二戰(zhàn)后,伴隨著美國研究型大學在諸如原子能計劃“曼哈頓工程(Manhattan Project)”等國防研究中的突出表現(xiàn),才拉開了美國聯(lián)邦政府大規(guī)模資助大學科學研究的序幕。戰(zhàn)后,當局者意識到研究型大學在國家經濟實力、國防安全中的至關重要性,聯(lián)邦經費涌入大學校園,并不斷掩蓋科學捐贈的原有光芒,成為學術科研最大的經費來源。然而,自20世紀60年代以來,美國經濟持續(xù)疲軟,朝野對科學進步缺乏以往的信心與耐心,聯(lián)邦政府將其優(yōu)先事項又轉向城市重建等眼前要務,視科學研究為效果不明之高風險事業(yè),對其資助不斷下降。因此,日益發(fā)展的科學捐贈彌補了美國研究型大學科研經費不足的困境,是維持與促進美國研究型大學科學進步不可或缺的力量。

一、科學捐贈與美國研究型大學科研的興起

科學捐贈是美國研究型大學科研興起的刺激者,奠定了美國研究型大學的雛型,使科學研究在美國生根發(fā)芽。在幾乎整個19世紀,美國聯(lián)邦政府都忽視、回避基礎研究,僅為具有實用價值的“技術”提供資金(Keiper,2005)。19世紀中后期的美國趕上了工業(yè)發(fā)展好光景,造就了一批商業(yè)大亨,隨之捐贈高漲,旋即掀起了美國捐資辦學的潮流,雖然在這場潮流中鮮有成功者,大部分捐贈辦學都以失望之極而終(Thelin,2011,p. 95)。而諸如約翰·霍普金斯(Johns Hopkins)、科尼利厄斯·范德比爾特(Cornelius Vanderbilt)、利蘭·斯坦福(Leland Stanford)、埃茲拉·康奈爾(Ezra Cornell)、小倫納德·凱斯(Leonard Case Jr.)、安德魯·卡內基(Andrew Carnegie)、理查德·梅隆(Richard Mellon)、約翰·洛克菲勒(John Rockefeller)等富裕的實業(yè)家則毫無疑問是其中成功的典型,作為美國研究型大學的奠基者,向世人展示著推動美國科學的雄心壯志。當前,全球排名前20名大學名錄中,一半以上無一不是由這些富裕的實業(yè)家所資助、建造或維持的(Sparks,2012)。

而其中巴爾的摩商人霍普金斯捐贈的約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)更預示著美國學術科研的啟蒙,至此,真正意義上的“科學研究”才在美國初顯端倪。因有異于時代同行普遍之知識傳授,專注于增進知識,創(chuàng)建于1876的約翰·霍普金斯大學被盛譽為當時西半球教育史“唯一及最具影響力的事件”(Cole,2010,p. 29)。在離世6年前,霍普金斯便托付委托人完成遺愿,將700萬遺產用于興建大學及醫(yī)學院,成為美國那時最大一筆捐贈,哈佛、康奈爾之捐贈在此顯得微乎其微。開明的霍普金斯對未來大學之設想未提出明確的要求,也未對基金用途提出具體限制,使得日后約翰·霍普金斯大學得以在丹尼爾·吉爾曼(Daniel Gilman)的耕耘下成為美國現(xiàn)代大學之母。得益于殷實捐贈,霍普金斯大學撤巨資招募留學英、德之青年才俊,起初的“約翰·霍普金斯六君子”中有3人便為英國學者,兩人則擁有德國大學求學經歷。這些學者后來成為學術巨匠,為約翰·霍普金斯大學及美國學術的發(fā)展做出了重要貢獻,讓德國研究模式得以在美國繁榮。至20世紀初,約翰·霍普金斯大學已創(chuàng)辦10余種學術刊物,極大地助力了美國的學術研究,營造了美國崇尚科學研究之風。由此,純粹研究讓大學贏得榮譽,成為大學之所謂“大學”的象征,克拉克大學、斯坦福大學、哈佛大學、耶魯大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學等大學皆競相效仿(楊九斌,2021)。

歷經一戰(zhàn),在歐洲大陸,戰(zhàn)爭強有力地推動了國家對科學的支持,而在大西洋彼岸的美國,卻是另外一番景象,政府遲遲未資助科學。一戰(zhàn)前后,美國聯(lián)邦政府對大學科研的資助一直不足,并未設立專門的科研基金或是科研預算(Geiger,1988a),大學科學研究通常處于“無政府”的自籌狀態(tài)。美國科學家們是在一個貧窮和自由放任的體系中開始運作的,遙望歐洲研究同行獲得國家殷實的支持,他們無不欽佩、甚至嫉妒歐洲學者(Kohler,2020,p. 19)。“在美國,缺乏有序的手段來持續(xù)支持基礎科學,也沒有政策或方法來喚起我們社會的科學意識。科學一直是一種頑強的植物,它在大學稀薄的土壤中掙扎著維持生計,偶爾會被來自基金會或私人捐助者的臨時生長刺激物所豐富。”(Dunn,1945)由此,科學在美國發(fā)展得極為緩慢,新大陸依舊是科學的荒野,尚缺乏研究的氣質,被歐洲各國所嗤鼻,“美國長期對歐洲科學與文化有著強烈的自卑感……每當歐洲人(通常是英國人)以美國在藝術、科學或醫(yī)學中的微弱貢獻來嘲諷美國人時,這種文化和科學的落后感就會變成灼熱的敵意……”(Wolken,2016),回應“敵意”激發(fā)了民間的科學捐贈熱情。諸如托馬斯·克萊姆森(Thomas Clemson)等實業(yè)家,放眼于科學研究先進國家之林,遠渡重洋,深受德國之科學研究的刺激,急切期盼在美國養(yǎng)成科學研究之風,高瞻遠矚地意識到國家“只有通過科學文明才會進步”(Clemson University,2015),1889年克萊姆森將其遺產捐給州政府,創(chuàng)辦克萊姆森大學(Clemson University),踐行其科學實踐。

事實上,在19世紀下半葉至二戰(zhàn)前這漫長的歷史長河中,美國大學所獲科研資助依然主要來自民間捐贈,政府基本處于邊緣狀態(tài)。19世紀,正值美國工業(yè)革命,工業(yè)界疾呼教育應當適應實踐所需,視科學為文明進步的動力,強調氣象預測、道路建設及土壤改良等社會百業(yè)都需要科學支持,營造了對科學知識迫切之勢(Nevins,1962,p. 16)。此時,科學捐贈在美國研究型大學的研究興起、研究人才培養(yǎng)、學科發(fā)展等領域起著關鍵作用,彌補了政府資助長期缺位的不足(Richard,2015)。

人才是大學科研的基礎,科學捐贈以捐贈教授講席(Endowment Chair)等方式,助力美國研究型大學科研。捐贈講席可追溯至羅馬時期,但直到16世紀才引進至現(xiàn)代大學(喻愷,瞿曉蔓,2016)。而在美國,捐贈講席初設于哈佛大學,隨后其他大學紛紛效仿。1721年,由英國倫敦商人托馬斯·霍利斯(Thomas Hollis)捐贈設立霍利斯神學講席(Hollis Professorship of Divinity)開創(chuàng)了美國捐贈講席的先河,此后,哈佛大學成為美國富人最樂于捐贈講座席位的高校,后來者如“馬爾·卡姆維納教授”(Malcolm Wiener Professor)教席,“亨利·福特教授”(Henry Ford II Professor)教席等不勝枚舉。隨后,眾多研究型大學也開始涌現(xiàn)捐贈講席,如1919年,校友約翰·斯特林(John Sterling)在耶魯大學設立“斯特林教授”(Sterling Professor)教席,不久后,煙草巨頭杜克家族在杜克大學設立“詹姆斯·B·杜克教授”(James B Duke Professor)教席。于美國研究型大學而言,捐贈席位以獎金、榮譽等方式,幫助美國吸引到眾多卓有成就的教授,提升了國家科研實力。尤其是,在大學發(fā)展初期,民眾幾近對科學持以懷疑的態(tài)度,政府難以及時資助大學科研,富裕的捐贈對于奠定美國大學日后斐然的學術成就至關重要。杰出的古生物學家與地質學家路易斯·阿加西(Louis Agassiz)便是如此,受紡織商阿伯·特勞倫斯(Abbott Lawrence)的高薪聘請,1847年,阿加西從歐洲轉道美國,為哈佛大學地質學、動物學、自然科學研究的創(chuàng)建與發(fā)展作出了開創(chuàng)性貢獻。

20世紀初期,大型基金會的出現(xiàn)開啟了美國科學捐贈的新紀元。此時,與約翰·霍普金斯大學、哈佛大學、普林斯頓大學一樣,一批大學渴望蛻變?yōu)檠芯啃痛髮W,但常苦于研究資助缺乏,而基金會帶來前所未有的慈善支持,為大學的發(fā)展及其科學研究的進展提供了可能(Kohler,2020,p. 248)。20世紀以來,商業(yè)大亨羅素·賽奇(Russell Sage)、安德魯·卡內基(Andrew Carnegie)、約翰·洛克菲勒(John Rockefeller)等冒險家,滿懷激情先后建立塞奇基金會(Russell Sage Foundation,1907年創(chuàng)建),卡內基基金會(1911年創(chuàng)建),洛克菲勒基金會(1913年創(chuàng)建),這些標志著現(xiàn)代基金會慈善事業(yè)的開始。現(xiàn)代基金會取代以往零散的個人捐贈,聚焦科學,成為20世紀上半葉科學捐贈的中堅力量,直接或間接地改變了美國高等教育的生態(tài)和活力(Thelin,Trollinger,2014,p. 30)。基金會抱著“傳播知識”“促進文明”“造福人民”的宗旨,肩負著發(fā)展美國科學的使命,與大學之求知、探究理念耦合,以創(chuàng)辦大學(研究中心)或捐贈前沿科學發(fā)展的形式與大學建立永久的聯(lián)系,極大地促進了美國醫(yī)學、社會科學、自然科學等科學的快速發(fā)展。1928年,實力雄厚的洛克菲勒基金將促進科學作為主要目標,不斷加大科研投入,得益于此,約翰·霍普金斯大學醫(yī)學院(1916年,洛克菲勒基金在該大學建立美國第一所公共衛(wèi)生學院)、華盛頓大學醫(yī)學院、康奈爾大學醫(yī)學院獲得大批科研經費,使得這些醫(yī)學院逐漸成為一流的研究型醫(yī)學院(谷賢林,2006)。洛克菲勒基金會對哈佛大學生物學教授詹姆斯·沃森(James Watson)的科研資助更為DNA雙螺旋研究的突破性發(fā)現(xiàn)打下堅實基礎,不斷塑造美國大學在生物醫(yī)學領域的學術高地,為20世紀80年代基因時代的到來提供了可能。更為重要的是,基金會適時資助那些政府相對投入不足或沒有投入的領域,如地球物理學,地磁學,植物生物學和胚胎學等基礎研究。為此,科學捐贈成為了研究的初始資本,使得美國研究型大學整體實力的發(fā)展成為可能。至1925年,至少有12個大型基金會開啟了大規(guī)模的學術資助,如1918—1925年間,洛克菲勒基金會通過普通教育委員會在天文學、物理學、化學和生物學方面投資了2000余萬美元(Murray,2013)。

事實上,意識到美國整體科研實力的不足,基金會更是鞭策大學科學發(fā)展、創(chuàng)造發(fā)展的條件。亞伯拉罕·弗萊克斯納(Abraham Flexner)便是其中的代表。作為德國科學研究的推崇者,弗萊克斯納十分欽佩母校約翰·霍普金斯大學首任校長吉爾曼對純粹研究的重視,反對研究型大學的簡單擴張。1913年至1928年,在洛克菲勒基金普通教育委員會任職期間,弗萊克斯納發(fā)覺美國研究型大學偏離了基本使命(先進的教學和研究),不夠專注于追求知識,正在變成一個“教師培訓學校”等雜亂無章的大雜燴(Cole,2010,p. 67)。事實上,在二戰(zhàn)前,美國大學規(guī)模仍然很小,注重教學而非研究,美國的高等教育“一直是支離破碎的,知識上偏狹的,文化上狹隘的”(Urquiola,2020,p. 12)。隨后,1930年,弗萊克斯納在《大學:美國、英國、德國》一書中對美國大學科學性不足問題進行了更為有力的批評。美國科學的不濟,堅定了各基金會對于美國醫(yī)學、物理學、數(shù)學等學科的科研資助,強調“無用知識的有用性”,資助經濟窘困的學者、科學家往返于科學先進之林。其中,古根海姆基金會(Guggenheim Foundations)提供了大量的旅行獎學金,以贊助“巡回研討會”(Traveling seminar)等方式在歐洲、美國的大學交互舉行學術交流與探討,吸引了大批參與者,迅速擴大了美國與歐洲同行的學術互動,美國研究型大學的研究成果也在此過程中贏得歐洲頂尖科學家和學者的尊重和欽佩。此外,古根海姆基金會在美國航空研究發(fā)展中的作用尤其明顯,麻省理工學院、加州理工學院、斯坦福大學、哈佛大學、錫拉丘茲大學、佐治亞理工學院、密歇根州立大學等幾乎全美大學之航空科學的創(chuàng)建皆得益于該基金會(Zinsmeister,2020)。是時,美國研究型大學剛剛開始向世界展示他們的實力,成為國際研究力量的“新貴”。雖然大批美國年輕科學家仍然遠赴德國柏林大學或哥廷根大學求學,但有越來越多的“國產”科學家,如羅伯特·米利肯(Robert Millikan),歐內斯特·勞倫斯(Earnest Lawrence),伊西多爾·拉比(Isidor Rabi),羅伯特·奧本海默(Robert Oppenheimer),萊納斯·鮑林(Linus C. Pauling)等組建了學術部門,贏得了國際聲譽(Cole,2010,p. 71)。

隨著對科學價值的認同,美國大學所獲科學捐贈遞增。從1880年到1930年,科學不斷進入原本僅以教學為業(yè)的美國大學校園,科學開始獲得前所未有的繁榮。社會對科學價值的認可,產生這樣一個邏輯:既“在一定條件下,一群思想家、學者和科學家能夠產生高度原創(chuàng)的理論和發(fā)現(xiàn)。而這些理論和發(fā)現(xiàn)最終能夠改變世界”(Cole,2010,p. 64)。一戰(zhàn)期間,大學科學家積極參與戰(zhàn)時研究工作,并取得不俗成績,鞏固了基金會對研究型大學科研重要性的認識。20世紀30年代,洛克菲勒基金會在10年間斥資2500萬美元支持美國的分子生物學研究(谷賢林,2008),芝加哥大學、加州理工學院、斯坦福大學、哥倫比亞大學、哈佛大學、威斯康星大學等大學的生物系獲得大量資助。更為可貴的是,此時的基金會捐贈成為了不可替代的資源,幫助美國大學延續(xù)高水平的科學研究,度過漫長的大蕭條時期。

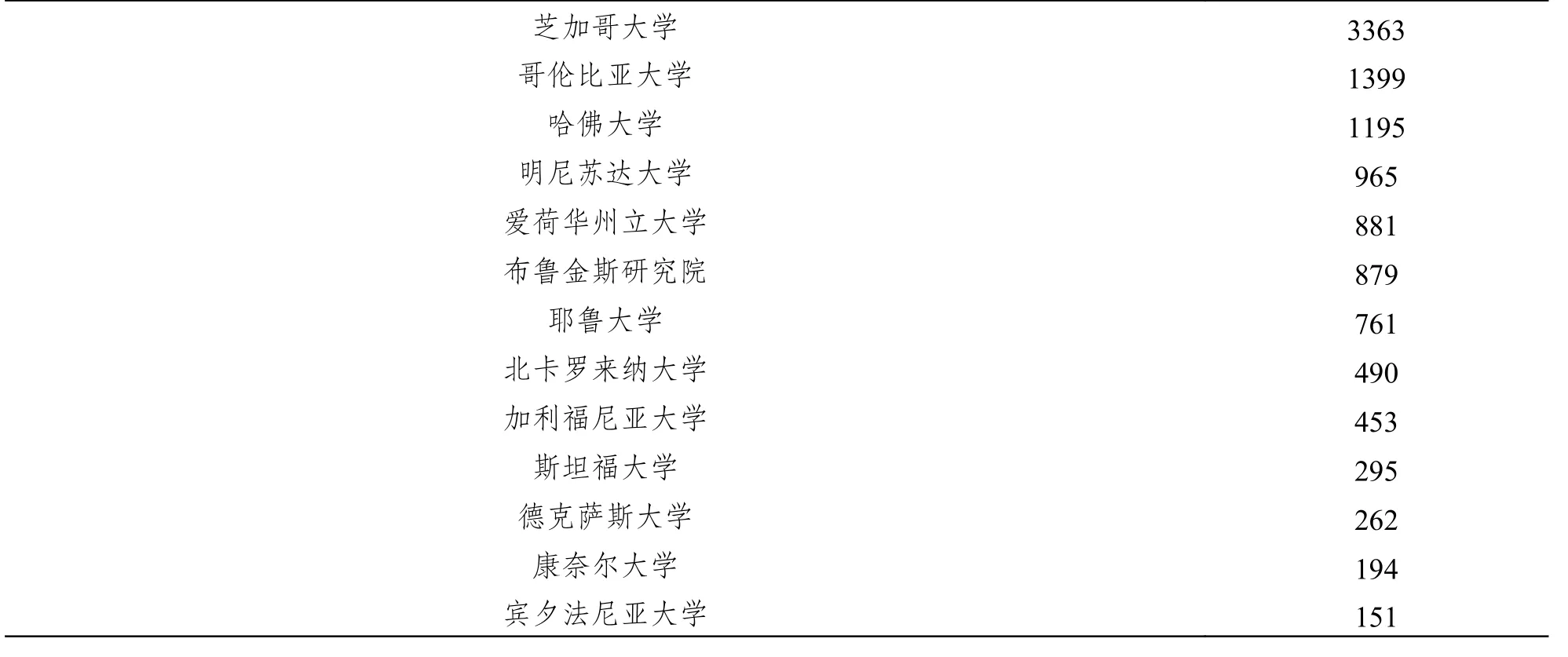

與此同時,20世紀初期美國社會科學的發(fā)展亦主要依靠基金會捐贈。長期以來,社會科學被視為“非科學”,處在政府資助的從屬位置。1958年美國國家科學基金會(National Science Foundation)建立社會科學辦公室后,聯(lián)邦政府才逐步緩慢地資助人類學、經濟學、語言學、哲學、歷史學等社會科學。1968年,依據(jù)《國家科學基金會法案》修正案,社會科學獲得法定資助資格,政府資助才有明顯增加(楊九斌,2020,第58頁)。因鮮有替代資金,科學捐贈對于美國研究型大學早期社會科學發(fā)展的重要性不言而喻(Geiger,1988b)。在美國,最早資助社會科學是拉塞爾·塞奇基金會(Russell Sage Foundation),而20世紀早期及隨后幾十年,對美國社會科學發(fā)展影響最大的當數(shù)勞拉·斯貝爾曼·洛克菲勒紀念基金會(Laura Spelman Rockerfeller Memorial)。在1924—1928年間,勞拉·斯貝爾曼·洛克菲勒紀念基金為芝加哥大學、哈佛大學、哥倫比亞大學等研究型大學的經濟學、社會科學和行為科學的發(fā)展撥款2億多美元(蓋格,2008,第147頁),其贈款占整個社會科學所獲贈款的絕大部分(見表1,蓋格,2008,第147頁),幸得由此,這些學校的相關學科都成為各自的學術名片。

表1 獲得勞拉·斯貝爾曼·洛克菲勒紀念基金會社會科學資助的部分目錄(1924—1928)(單位:1000美元)

20世紀初期,科學家變成慈善家,大學科學家創(chuàng)辦的基金會成為了美國科學捐贈的新生力量。“隨著科學價值的凸顯,成千上萬的教授從教師、學者轉變成利潤豐厚的企業(yè)的創(chuàng)始人,它們的枝葉和花朵在美國校園里開得越來越密集。”(Nisbet,1971,p. 81)科學促進研究公司(Research Corporation for Science Advancement,俗稱“研究公司”)便是這一“密集”的一員。20世紀初,工業(yè)革命給社會帶來了重大進步,但進步的邪惡孿生子——污染,很快就成為社會的頑疾。為應對來自工廠,尤其是煉油廠的滾滾濃煙,加州大學伯克利分校教授弗雷德里克·科特雷爾(Frederick Cottrell)發(fā)明了靜電除塵器,隨后建立公司,獲益不菲。科特雷爾不垂涎于無限的商業(yè)利益,而將所獲利潤用于資助同行,并于1912年成立了研究公司,作為科學家資助學術研究的先行者。多年來,該基金會支持了1.8萬多名科學家的工作,資助遍及美國研究型大學,其中哈佛大學埃德溫·科恩(Edwin Cohn)蛋白質研究、肯尼斯·戴維森(Kenneth Davidson)流體動力學研究、克拉克大學羅伯特·戈達德(Robert Goddard)對火箭的探索、哥倫比亞大學拉比磁共振研究、加州大學歐內斯特·勞倫斯回旋加速器的發(fā)現(xiàn)、麻省理工學院羅伯特·范德格拉夫(Robert Van de Graaff)“范德格拉夫發(fā)電機”的發(fā)明、德克薩斯大學羅杰·威廉姆斯(Roger Williams)泛酸的發(fā)現(xiàn)無一不得到該基金會的資助,獲得資助的科學家有41人獲得了諾貝爾獎。這些成就對于締造美國科研實力意義非凡,打破了20世紀初期諾貝爾獎項幾乎由英國、德國及法國等歐洲大陸國家包攬的局面。日益增長的科學捐贈達成了19世紀以來美國對科學榮譽的追逐,逐漸擺脫了歐洲的陰影,不斷實現(xiàn)卡內基所期待“改變我們科學在國家間的地位”之宏圖(Miller,1970,p. 173),到20世紀30年代初,美國科學已經從一戰(zhàn)前的學徒角色,發(fā)展到幾乎與歐洲完全同等的位置。

二、科學捐贈與研究型大學科研的繁榮

在經歷一場熱戰(zhàn)(二戰(zhàn))和一場冷戰(zhàn)(杜魯門主義后美國與蘇聯(lián)的競爭)后,政府資助大學基礎研究的意識形態(tài)與政治壁壘才逐漸消失(Kohler,2020,p. 502)。二戰(zhàn)譜寫了聯(lián)邦政府與大學合作的新篇章,“如果沒有‘二戰(zhàn)’和蘇聯(lián)衛(wèi)星事件,美國學術研究將一事無成。這些事件讓我們感到國家安全依賴于對研究的承諾”(Jeffrey,2013)。二戰(zhàn)時期,美國研究型大學在“曼哈頓工程”中的卓越表現(xiàn)令世人印象深刻,作為對其貢獻的回饋,學術科研被嵌入到國家的“研究生態(tài)系統(tǒng)”中(Axtell,2016,p. 317),政府對科學研究的支持達到了前所未有的水平。戰(zhàn)后,受羅斯福總統(tǒng)之托,瓦尼爾·布什(Vannevar Bush)制定《科學:無盡的邊疆》進一步論及了大學基礎研究對國家之經濟、科技、國防、衛(wèi)生的無限重要性,科學升級為“美國夢”的門閥,國民開始暢想科學的無盡可能。捐贈科學就等于實現(xiàn)夢想,對科學的期待造就了戰(zhàn)后至20世紀60年代聯(lián)邦資助研究型大學科研的“黃金時代”。

然而,二戰(zhàn)后的歲月里,科學捐贈依然是研究型大學科研資助的重要組成部分,作為研究資金的補充者、創(chuàng)新知識的支持者,與聯(lián)邦政府一同推動美國研究型大學的發(fā)展。二戰(zhàn)后,研究型大學的科研價值受到青睞,幾十個新成立的基金會在富有的福特基金會牽頭下,將支持學術研究項目作為主要業(yè)務,將捐贈對準了加州伯克利大學、麻省理工學院、斯坦福大學、哈佛大學、芝加哥大學等各個日益磅礴發(fā)展的大學(研究中心)(Nisbet,1992,p. 203)。

科學捐贈在戰(zhàn)時國防研究中發(fā)揮著關鍵的作用,成為聯(lián)邦政府資助的重要補充。戰(zhàn)爭時期,捐贈等同于愛國,資助科學成為民主打敗專制的最佳方式。為打敗法西斯,物理學愛好者,華爾街商人阿爾弗雷德·盧米斯(Alfred Loomis)對科學的捐贈直接推動了哈佛大學、麻省理工學院雷達技術的發(fā)展與進步。以燕尾服公園(Tuxedo Park)為聚集地,盧米斯資助了哥倫比亞大學愛因斯坦、麻省理工學院瓦尼爾·布什、哈佛大學詹姆斯·康南特(James Conant)、麻省理工學院卡爾·康普頓(Karl Compton)等影響美國20世紀學術研究進程的核心人物的多項研究,“他的才智和能量激發(fā)了批判性的科學研究,縮短并幫助贏得了二戰(zhàn)……。沒有一個人能超過阿爾弗雷德·盧米斯的貢獻。他把其天賦、精力以及華爾街的財富投入到勝利中”(Conant,2003,p. 116)。此外,在原子能發(fā)展的關鍵技術回旋加速器的研發(fā)中,同樣閃爍著科學捐贈的巨大貢獻。為了籌措回旋加速器的研究資金,勞倫斯不斷周旋于曼哈頓街道的研究公司、化學基金會(Chemical Foundation)、小約西亞·梅西基金會(Josiah Macy Jr. Foundation)、洛克菲勒基金等基金會。幸得資助,勞倫斯順利實現(xiàn)回旋加速器研究,并于1939年獲得諾貝爾物理學獎,“我已經有足夠的資金來確保我們獲得必要的支持,使我們能夠全速前進”(Hiltzik,2015,p. 117)。科學捐贈不僅達成了個人研究旨趣,更為重要的是推動了美國大學學術的國際聲譽。

二戰(zhàn)后,研究型大學研發(fā)經費的來源發(fā)生了根本性變化,聯(lián)邦政府角色不斷超越民間科學捐贈。冷戰(zhàn)時期,蘇聯(lián)衛(wèi)星危機再次引發(fā)美國政治精英與學術精英的焦慮,認為政府在基礎研究方面投入的不足導致了美國全球爭霸的失利。為此,冷戰(zhàn)給予美國資助研究型大學一個難以否決的理由—國家安全(Charles,1994,p. 32)。1958年,共和黨、民主黨無爭議地通過應急立法《國防教育法》,首次把教育比肩國家安全,激增大學基礎研究的投入。二戰(zhàn)與冷戰(zhàn)引發(fā)美國聯(lián)邦科學政策的革命。隨后,聯(lián)邦政府逐漸取代了私人慈善,成為資助研究型大學科研的主導,先后成立國家衛(wèi)生研究院(National Institutes of Health)、國家科學基金會和國家人文基金會(National Endowment for the Humanities)等機構,大面積資助美國大學科學研究。面對源源涌入的聯(lián)邦學術資助,科學捐贈顯得相形見絀。

然而,政府資助的波動,科學捐贈之于大學發(fā)展的重要性又不斷凸顯。戰(zhàn)爭如幽靈一般吞食著一切,影響了聯(lián)邦政府對大學科研的資助,使得學術“黃金期”難以維持。早在20世紀60年代初期,約翰遜政府持續(xù)陷入越南戰(zhàn)爭、柬埔寨戰(zhàn)爭等戰(zhàn)爭泥潭,引發(fā)大規(guī)模的學生反戰(zhàn)運動。學生搗毀涉及軍事研究的實驗室,抗議大學參與任何形式的軍事研究,在短短的幾年中,學生運動便波及全美各境,如哥倫比亞大學、芝加哥大學、麻省理工學院、加州大學等所獲大量政府科研資助的精英大學都先后爆發(fā)了不同程度的反戰(zhàn)浪潮(楊九斌,2020,第72頁)。戰(zhàn)爭的失利侵蝕了政府與大學合作的基石,圍繞戰(zhàn)爭,政客、知識界產生分歧,不和的氣氛導致聯(lián)邦政府撥付大學基礎研究的經費不斷縮減(楊九斌,2020,第74頁)。20世紀70年代以來,全美各州經濟的持續(xù)疲軟,更加劇了這種資助的困境,大學所獲科研經費長期呈負增長。1972年,聯(lián)邦政府與州政府一同占科研資金的78.2%,而到20世紀末,這一數(shù)額下降至68%左右,而科學捐贈的比重卻一直在上升,占比從10%左右到20%以上;2005年至2010年,聯(lián)邦政府對大學研究的資助增長了不到1%,與此形成鮮明對比的是,科學慈善事業(yè)幾乎占到大學研究經費的30%,并且以每年近5%的速度增長(Murray,2013)。

二戰(zhàn)后,在原子彈及雷達研究的帶動下,耗資巨大的“大科學”(Big Science)研究成為美國大學科學探索的典范,這意味著科研難以由一方力量單獨完成,急需民間力量、大學、工業(yè)界及政府之間的緊密合作,缺一不可。為維持或追逐精英地位,籌集研究經費成為擺在美國研究型大學的首要困境,各研究型大學對科學捐贈的依賴不斷增強。以斯坦福大學為例,雖然作為美國西海岸國防資助的重要機構,至20世紀60年代,仍然是一所“在偉大邊緣顫抖的大學”(Cole,2010,p. 118)。為此,1961年,該校便宣布一項籌集1億美元的科學募捐計劃,彌補戛然而止的政府資金,并成功獲得福特基金會2,500萬美元的捐贈(Cole,2010,p. 118)。恰如硅谷之父,弗萊德·特曼(Fred Terman)所言,科學捐贈對斯坦福大學超越地區(qū)性,走向國際學術重鎮(zhèn)必不可少:有利于幫助斯坦福大學有效地競爭到最優(yōu)秀的學生;迅速擴大研究基地;建立必要的基礎設施(Cole,2010,p. 101)。在20世紀70年代,美國研究型大學紛紛建立專門的捐贈管理機構,以充分利用科學捐贈及其投資收益。如,1974年,哈佛大學建立哈佛管理公司(Harvard Management Company),管理日益龐大的捐贈——大約占大學運營預算的35%,正如哈佛大學校長德魯·福斯特(Drew Faust)所言:“慈善事業(yè)對我們來說非常重要,尤其是科學捐贈”(Jeffrey,2013)。約翰·霍普金斯大學則不斷將其醫(yī)學研究優(yōu)勢轉化為籌資優(yōu)勢,以持續(xù)獲取生物醫(yī)學、醫(yī)藥工程學等研究所需經費。因而,在國家經濟復蘇乏力之際,愈來愈多研究型大學感知到科學捐贈的重要性,不斷向社會發(fā)出籌款的呼聲。

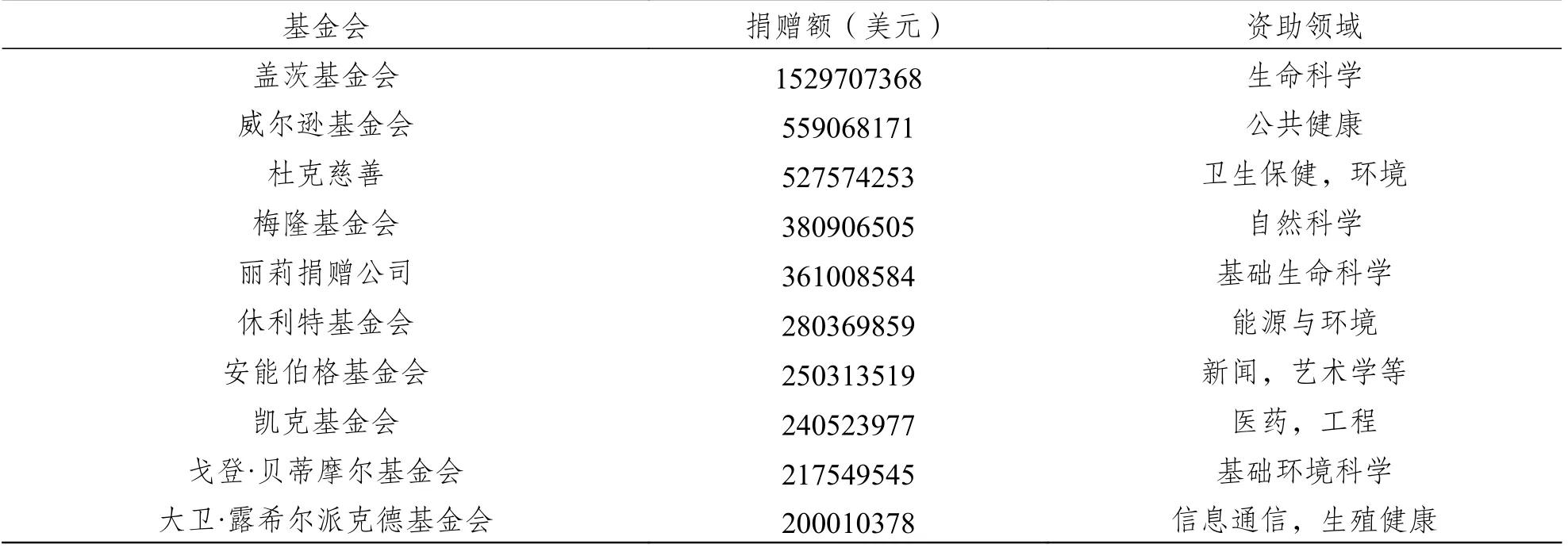

與此同時,對于后工業(yè)化的追求,進一步密切了科學捐贈與大學的關系。美國生于鄉(xiāng)村,搬入城市(Hofstadter,1955,p. 17),在漫長的工業(yè)化發(fā)展中,原本田園詩般的城市被工業(yè)、喧囂包圍。海洋生物學家蕾切爾·卡遜(Rachel Carson)1962年出版駭世之作《寂靜的春天》(Silent Spring)透過大范圍地使用合成殺蟲劑(DDT)對環(huán)境污染的致命性研究,批評了現(xiàn)代工業(yè)帶來的危害,稱DDT“不應該叫做‘殺蟲劑’,而應稱為‘殺生劑’”(卡遜,1997,第136頁)。如此種種批評,傳遞出美國民眾對科學跳出政治的束縛,致力于諸如治療疾病、保護環(huán)境等社會民生的疾呼。二戰(zhàn)見證了美國研究型大學無與倫比的科研實力,大學壓倒其他機構,成為發(fā)現(xiàn)和傳播知識的學術中心,獨立實驗室、博物館、大型圖書館,乃至一些政府設立的專門研究機構都被大學擊敗,要么退居次要地位,要么淪為大學的附庸(李猛,2017)。市政當局向大學伸出橄欖枝,翹首以盼大學科研能夠像貢獻國家“大社會”那般對城市“小社區(qū)”做出無限貢獻,以解決新的敵人——城市的混亂、枯萎及動蕩(Jennifer,2003)。相應地,研究型大學獲得了生物醫(yī)藥、新能源等相關方面的大量捐贈(見表2,Murray,2013),其中作為21世紀科學捐贈的新興代表,蓋茨基金會(Gates Foundation)投入15億美元之多來推動生命科學的發(fā)展,旨在將生命科學基礎創(chuàng)新轉化為人類福利。

表2 2003—2011年十大基金會對美國前50名研究型大學資助領域統(tǒng)計表

20世紀80年代以來,慷慨的聯(lián)邦資助不再,科學捐贈的必要性進一步顯現(xiàn)。到1980年,無論是大眾報刊還是專業(yè)學術期刊都傳播了一條壞消息——“高等教育的新蕭條”(Thelin,Trollinger,2014,p.30),面對持續(xù)的經濟萎靡,聯(lián)邦政府一改20世紀50、60年代慷慨的學術資助,規(guī)避資助創(chuàng)新性強的高風險研究。毫無疑問,美國學術的繁榮離不開政府對科學的無限資助。然而,1981年,里根執(zhí)政推行“小成本大回報”的國家科研政策,提倡實現(xiàn)大學科研“私有化”,將大學科研推向私有化、市場化,導致聯(lián)邦政府撥付給大學的研究經費捉襟見肘。“如果沒有完成研究的三分之二,研究者難以申請到美國國家衛(wèi)生研究院等聯(lián)邦研究經費,因為一切都是如此激烈和謹慎(保守)。”(Zinsmeister,2016)且就申請聯(lián)邦科研資金的程序而言又過于繁雜,即便是“杰出的科學家,現(xiàn)在也必須耗時申請資助”(Zinsmeister,2016)。一大批“擁有最具創(chuàng)新性的博士生、博士后,因為無法獲得資助而無奈離開研究事業(yè)……慈善捐款比以往任何時候都更重要,它們使我們能夠克服其中的一些挑戰(zhàn)”(Zinsmeister,2016)。愈來愈多科學家意識到科學捐贈的不可或缺,以幫助美國科學事業(yè)度過動蕩的年代。

20世紀80年代以來,面對日本、德國等后起之秀在傳統(tǒng)產業(yè)帶來的經濟挑戰(zhàn),美國幾乎無招架之力,書店的書架上堆滿了描述“日本如何事事做得更好”(how Japan was doing everything better)的書籍(O’Mara,2019,p. 133)。朝野將美國潰敗歸咎于未充分激發(fā)大學的創(chuàng)新力,日益寄希望于研究型大學在信息科技、生物醫(yī)學領域的領先水平,幫助美國發(fā)展新經濟,以贏得與他國之間的競爭,即視大學科研成為國家創(chuàng)新的源泉,經濟復蘇的底氣。20世紀70年代末80年代初,世人就看見了學術資本的曙光,隨著背靠研究型大學區(qū)域之圣何塞-舊金山地區(qū)(硅谷)、馬薩諸塞州128號公路科技帶、北卡羅萊納州三角研究園以及奧斯汀-圣安東尼奧走廊的經濟繁榮,讓世人見證了大學科研在經濟發(fā)展中無與倫比的潛力,學術科研轉化為經濟引擎,成為了拯救美國經濟的圣杯。在此邏輯下,科學的價值不斷獲得肯定,為了鞏固美國的競爭優(yōu)勢,民間捐贈加大了資助學術研究的步伐,密切關注那些因結果的不確定性而缺乏聯(lián)邦政府資助的項目。

當前,科學捐贈日益成為了資助創(chuàng)新研究的關鍵貢獻者,為科學突破奠定基礎。相較于政府資助,基金會等科學捐贈更具創(chuàng)新特性:適應性強,能承受風險性、有耐心、愿意為科學發(fā)現(xiàn)提供經費,并向未經證實的創(chuàng)新者敞開大門(Zinsmeister,2016)。為實現(xiàn)大學的卓越與創(chuàng)新,美國研究型大學不斷增加對慈善捐贈的依賴,大學與基金會的關系越發(fā)密切。90年代,迎來“慈善事業(yè)的黃金時代”(Thelin,Trollinger,2014,p. 31),1990年,1000多個較大的基金會向高等教育提供總額約達5億美元的捐贈資金(Vest,2007,p. 56)。千禧之年,計算機行業(yè)巨頭戈登·摩爾(Gordon Moore)成立戈登·貝蒂摩爾基金會(Gordon and Betty Moore Foundation,簡稱摩爾基金會),該基金會的宗旨傳神地表達了美國捐贈組織的創(chuàng)新文化,“我們希望基金會能夠對解決重大問題產生重大影響…….我們尋求持久變革,而不僅僅著眼于短期成效。基礎科學的發(fā)現(xiàn)與探索為社會帶來利益,所以我們冒著風險,培養(yǎng)開創(chuàng)性的科學”(Moore Foundation,2015)。為達成宗旨,該基金會將環(huán)境保護、科學研究、高等教育以及舊金山灣區(qū)發(fā)展作為主要資助領域。該理念與基金會的創(chuàng)始人摩爾(費爾柴爾德半導體、因特爾公司的聯(lián)合創(chuàng)始人,以‘摩爾定律’聞名學界)密切相關,摩爾相當熱衷于那些難以覓得美國國家科學基金會或國家衛(wèi)生研究院等聯(lián)邦機構資助的高風險研究項目(Malakoff,2000)。2002年,摩爾基金會向加州理工學院做出3億美元的捐贈承諾,以資助該機構推進在包括宇宙學、物理科學、化學、地球與行星科學、生物學與神經科學等前沿科學的突破性研究,并一并資助加州理工學院建立量子信息與物質研究所、大腦功能高級分析中心、太陽能燃料研究中心、超快科技中心等前沿研究中心(Moore Foundation,2016)。此外,自2016年起,該基金會為慶祝摩爾定律50周年,設置“摩爾發(fā)明家獎學金”,加速未來50年的美國科學探索的腳步,基金會計劃至2026年撥款3400余萬美元,以支持50名美國中青年科學家的高水平科研,其中加州伯克利大學、普渡大學、芝加哥大學、賓夕法尼亞大學、石溪大學等多所研究型大學都已獲得相應資助(Moore Foundation,2017)。

三、科學捐贈萎縮與研究型大學科研的困境

21世紀以來,美國經濟復蘇乏力導致科學捐贈萎縮,大學科研事業(yè)受到艱難考驗。自20世紀下半葉以來,科學捐贈在美國研究型大學發(fā)展中愈發(fā)扮演重要角色,與政府、大學及產業(yè)界一同構成大學科學研究的四大經費渠道。大學科研事業(yè)的老友新朋不斷,卡內基基金會、洛克菲勒基金會、福特基金會都在不同程度上影響了戰(zhàn)后美國研究型大學的科學發(fā)展,乃至學術格局。斯隆基金會(Alfred p.Sloan Foundation)、霍華德·休斯醫(yī)學院(Howard Hughes Medical Institute)、摩爾基金會、卡弗里基金會(Kavli Foundation)、科學研究公司、西蒙斯基金會(Simons Foundation)、蓋茨基金會、盧米娜基金會(Lumina Foundation)、威廉與弗洛拉·休利特基金會(William and Flora Hewlett Foundation)等不勝枚舉的慈善組織也成為了科研資助的后繼者。伴隨著基金會的日益發(fā)展,捐贈收入占據(jù)研究型大學運營預算的比例也越來越大,各大學在年度捐贈報告中無不流露出對于科研捐贈的重視與渴望。

經濟盛世造就了美國難以匹敵的科研捐贈,而經濟危機又在很大程度上導致了美國研究型大學捐贈收入的“寒冬”。2007年底以來,美國股票市場、慈善事業(yè)和籌款活動遭遇了災難性的打擊,經濟危機下基金會基金的萎縮重創(chuàng)了美國大學科研事業(yè)。作為美國最大的慈善基金會之一,福特基金會的資產在2007年達到135億美元,而至2008年9月縮水為110億美元(Cole,2010,p. 440)。資產的萎縮導致諸如福特基金會等美國科學捐贈力量不斷銳減對美國研究型大學通信技術、生物醫(yī)藥等前沿科學的資助,其中大學人文社會科學的資助則面臨更為尷尬的境地,原有資助不斷被迫擱淺或終止。

誠然,經濟困境導致美國研究型大學科研捐贈收益呈現(xiàn)整體下滑,遲遲難以復蘇。雖然2009年,全美經濟研究局發(fā)布消息稱,始于2007年底的經濟危機在持續(xù)18個月后已經接近復蘇,但美國經濟仍然難言樂觀,國民經濟陷入了長期衰退(Thelin,Trollinger,2014,p. 98)。2008年以來,捐贈收入排名前10的美國研究型大學都面臨收益縮水的危機,其中哈佛大學的捐贈受到的沖擊最大,2008至2009年間,哈佛大學捐贈市值縮水了30%,其他研究型大學也難逃厄運,麻省理工學院縮水了21%(Humphreys,2010)。與此同時,大學捐贈基金同樣在金融危機中遭受了嚴重打擊,至2009年第一季度,普林斯頓大學損失達11%,耶魯大學、哈佛大學這一數(shù)據(jù)分別為13.4%、22%,私立大學捐贈基金平均損失了22.5%,總投資至少損失了945億美元(Wolinsky,2009)。捐贈收益的受限,研究型大學入不敷出,大學科研受到巨大的影響。經濟危機引發(fā)蝴蝶效應,正在不斷侵蝕美國學術自由要義,為了平衡開支,研究型大學紛紛采取各種節(jié)流措施,減少科學支出成為眾多高校無奈之選。經濟困境下,“金錢不再是萬惡之源,缺錢則為萬惡之首”(Thelin,Trollinger,2014,p. 171),于是乎籌款成了大學校長的首要任務,似乎“錢”正在左右著大學的發(fā)展。圣母大學(University of Notre Dame)前校長西奧多·赫斯伯格(Theodore Hesburgh)無奈說道,“你可以擁有偉大的憧憬,但如果沒有錢,你就只能夠僅存對一條小溪的想象了”(Savag,1999,p. 7)。

為了保持領先地位,捐贈成為不可或缺,各大學盡可能獲取捐贈資源。“沒有什么比慈善事業(yè)或慈善組織更美國化的了。沒有它們,我們就不會有世界上最偉大的國家以及最偉大的大學。”(Thomas,2015)近年來,哈佛大學、普林斯頓大學等捐贈收益相對富足的院校暫且能夠利用其雄厚的財力,延續(xù)其精英大學的聲譽,繼續(xù)維持高水平研究的巨大開銷。然而,幸運兒總是少數(shù),富裕的捐贈并未照耀至絕大多數(shù)美國大學,以致囿于收入拮據(jù),一批批院校的學術能力不斷被削弱。以羅徹斯特大學為例便可管窺,20世紀70年代初,羅徹斯特大學僅次于哈佛大學和德克薩斯大學,擁有全美第三大的捐贈收益,而到20世紀90年代末,其基金收入降到了全美第25位,不佳的捐贈致使羅徹斯特大學在20世紀90年代便不得不裁減研究者,減少研究項目,其學術聲譽遭受的打擊不言自明(Lerner,2008)。

聯(lián)邦政府資助下降,強化了大學對科學捐贈的依賴。聯(lián)邦政府資助與捐贈收益構成了大學科研收入的兩大部分,二戰(zhàn)后的近60年來,美國科學事業(yè)總體獲得了可靠的資金,然而,盡管聯(lián)邦政府是大學科學研究的主要支持者,但它越發(fā)強調實際應用,為發(fā)展性研究所提供的資金遠遠超過基礎研究的數(shù)額(Kennedy,2012)。為此,科學捐贈的價值明顯,2012年,斯坦福大學宣布進行10億美元的私人捐款計劃,“正如大白鯊必須不斷在水中移動,以提取足夠的氧氣以避免溺水一樣,一流的研究型大學必須攝入越來越多的錢來支付樓宇建設,更新科研設備與設施,吸收優(yōu)秀的學生和世界一流的研究人員”(Jeffrey,2013)。事實上,二戰(zhàn)后,科學研究已經成了美國研究型大學熱衷之事,是研究型大學取得國際聲譽最為重要的砝碼。為此,雖然收益停滯不前,斯坦福大學、哈佛大學、麻省理工學院、密歇根大學等研究型大學依然竭力翻番科研預算,以致科研收入與開銷之間的鴻溝越發(fā)成為美國研究型大學難以逾越的障礙。鑒于此,近50所美國大學正在效仿斯坦福大學的募捐實踐,進行旨在籌集至少10億美元捐款的籌款活動(Almanac of American Philanthropy,2016),2013年,哈佛大學更是宣布美國高等教育領域有史以來規(guī)模最大的籌款活動,旨在籌集65億美元,以支持多學科研究(The Harvard Gazette,2015)。當然,其中不乏“幸運兒”,偶有研究型大學在這種經濟陰霾中見到一絲曙光,令人望其項背。2013年,金融大亨、紐約市前市長邁克爾·布隆伯格(Michael Bloomberg)已承諾向母校約翰·霍普金斯大學提供3.5億美元,支持該校水資源可持續(xù)性、醫(yī)療保健提供、全球衛(wèi)生、學習科學等領域的科學研究(HUB,2013)。但,這種幸運屈指可數(shù),缺少聯(lián)邦政府科研資助,又偏逢此時新冠疫情肆虐,美國研究型大學能夠維持多久領先地位?又是一個黯然神傷的故事。

四、結論

科學捐贈作為美國高等教育的一部分,已經成為了美國研究型大學研究經費的重要來源,更是大學學術聲譽的體現(xiàn)。盡管存在挑戰(zhàn),科學捐贈對于保持和加強美國高等教育體系的卓越至關重要(Vest,2007,p. 69)。科學捐贈與美國研究型大學發(fā)展密切相關,二戰(zhàn)前,在聯(lián)邦政府極少關注大學科學研究時,科學捐贈已與研究型大學聯(lián)系緊密,助力美國研究型大學之科研興起。二戰(zhàn)后,雖被聯(lián)邦政府的資助遮住了光芒,科學捐贈仍是研究型大學科研資金的重要來源之一,與聯(lián)邦政府一同促進了研究型大學之繁榮。當前,在經濟疲軟時期,政府資助放緩的情況下,科學捐贈對青年學者、前沿研究的資助,彌補了研究資金的不足,之于美國科研事業(yè)的重要性有增無減。

然而,也應當意識到捐贈作為民間慈善行為,無法替代政府的資助。譬如,科學捐贈往往過于集中,主要流向哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、斯坦福大學等少數(shù)頂尖研究型大學,絕大多數(shù)的院校所獲經費不容樂觀。為了尋求急需的科研經費,面對捐贈的過度聚集難免引發(fā)不良的學術游說。為此,從長遠來看,過度依賴捐贈,不利于大學的有序發(fā)展。如為迎合捐贈者,美國多數(shù)大學整齊劃一地扎堆于生物技術、新興能源及信息科技等領域,從而有礙于美國引以為傲的高等教育多元性及獨特性。當前,我國大學日益朝著克拉克·克爾(Clark Kerr)所稱的“多元大學”發(fā)展,即大學超越象牙塔,從事著各種各樣的活動,涉及各種各樣的利益,以此,涉及大學科研資助問題,亦無法脫離“多元”主體。撥云見日,于我國“雙一流”大學建設而言,批判性地學習美國之經驗十分必要:一者,應當肯定民間科學捐贈的價值,意識到其在突破性研究中的貢獻,而不斷挖掘社會資本,建立良好的合作生態(tài);二者,應避免過度依靠民間資本發(fā)展大學科研事業(yè),政府資金的缺位無疑將導致大學發(fā)展的滯后,政府在大學科研發(fā)展中起著民間捐贈不可替代的作用。概之,建立民間與政府聯(lián)動機制,以政府、民間等多方力量共同助力大學科研事業(yè),在政府、大學和慈善事業(yè)之間建立橋梁,對于確保實現(xiàn)國家在科學與創(chuàng)新的領袖地位至關重要(Michelson,2020,p. 35)。