教育法是獨立的部門法

雷檳碩

(華東師范大學法學院,上海 200241)

一、問題的提出

教育法在中國特色社會主義法律體系中的獨立地位歷來是教育法研究的重點。對于教育法是否具備獨立地位這一問題,盡管存在支持說(彭啟先,1986;李曉燕,1996;鐘華2002)、反對說(勞凱聲,1993;周衛勇,1997;李連寧1998;王淑萍,2007)與折中說(周彬,2000;褚宏啟,2000)三種觀點,但三種學說在該問題的論證路徑選擇上是一致的,都通過討論教育法是否是部門法(法律部門)來論證教育法的獨立性。即是說,通過論證教育法律規范群是否成立教育法部門,來確定教育法是否具有獨立地位。根據法律部門劃分標準通說(張文顯,2018,第103—104頁;法理學編寫組,2010,第307頁),特定法律規范群只有具備獨特調整對象(社會關系)或調整方法,才能將之稱為獨立的部門法。基于此,反對者往往以教育法缺乏獨特的調整對象或調整方法為理由,論證教育法不是獨立部門法;相反,支持者往往以教育關系區別于傳統民事、行政關系,或者以傳統劃分標準不足以解釋新的社會現象為理由,論證教育法是獨立部門法;折中說則認為隨著教育法的發展完善,目前尚未成為獨立法律部門的教育法終將脫離隸屬關系,成為獨立的部門法。但問題在于:部門法劃分是否是某一法律規范群相對獨立的條件值得商榷。作為認識論工具,劃分部門法的“主要目的是有助于人們了解和掌握本國全部現行法”(沈宗靈,1994)。基于此,劃分部門法立足于人們普遍認可的現行法分類實質標準,實質標準能夠發揮幫助人們了解和掌握本國全部現行法的作用。同時,部門法的主要功能是對特定法律規范群進行體系化構造。因此,在部門法劃分的目的導向活動中,脫離部門法的實質標準與功能,僅經由部門法概念的形式外觀論證特定規范群的獨立性,不免倒果為因,將特定法律規范群因獨立性獲得的部門法地位,理解為部門法地位證成特定法律規范群具備獨立性。或言之,教育法不因冠以部門法名義而具有相對獨立性,也不因缺乏部門法名義而不具備相對獨立性。因此,只有關注部門法成立的基礎,以及教育法是否滿足相應要求,來論證教育法是否具備獨立性,才能不將教育法獨立性與教育法部門簡單畫等號,且不至于陷入教育法部門的概念之爭。

二、部門法的功能與實質標準

(一)為何劃分部門法

部門法概念濫觴于烏爾比安關于公法、私法的二元劃分。烏爾比安認為:“公法是有關羅馬國家穩定的法,私法是涉及個人利益的法。”(桑德羅·斯奇巴尼,1992,第33頁)優士丁尼的《法學階梯》采用了烏爾比安的觀點,認為“公法是關系到羅馬人的公共事務之狀況的法律;私法是關系個人的法律”(優士丁尼,1999,第11頁)。此后的大陸法系法律劃分大多延續了公法、私法的二元劃分框架。直到20世紀的社會法的出現以及私法公法化與公法私法化的潮流出現,公法、私法的二元劃分框架方力有不逮。如將經濟法、環境法、勞動法等法律規范群歸入公法或者私法,都存在爭議。但這并不意味著部門法概念不敷使用,只意味著公法、私法的二元劃分不敷使用。因此,立法論中出現多元法律部門的認知,將法律分為憲法、民法、刑法、行政法、經濟法等不同法律部門。

無論是最早的公法、私法二元劃分,還是現在的多元法律部門劃分,存在一以貫之的劃分標準:法律規范群的類型化特征。在紛繁復雜的法律規范群中,逐一認識特定法律規范,盡管并非不可能,但這項工作不僅繁復,還使得主體易陷入無序之中。為更簡單地認識法律規范群乃至法律體系,須歸納法律規范群,以分門別類,進而在林林總總的法律規范中構造規范秩序。而且,對紛繁復雜的法律規范進行分門別類,符合人類的認知心理特點,“人類從根本上具有分類的傾向”(大木雅夫,1999,第105頁)。面對復雜的信息,大腦奉行吝嗇法則,需要將特定信息進行同一化處理,以防止自身陷入無盡細節的泥淖中。同樣,就部門法學研究而言,根據類型化特征的不同,將不同法律規范群歸入不同部門法,可以劃定特定部門法的研究領域,以特定類型化特征確定特定法律規范群的基本性質,聚焦特定部門法的問題域,如傳統民法的平等性。但需要注意的是,為何某些法律規范可以被劃入特定部門法或法律規范群,而其他法律規范不能,或者其他法律規范被劃入其他特定部門法,原因是存在特定標準。特定標準構成法律規范群的類型化特征,被劃入特定部門法的法律規范群必然符合類型化特征的基本要求;否則,具體法律規范不能被劃入特定部門法,或只能將之作為例外對待。

因此,從學理上劃分部門法,并非是經由部門法概念確定法律規范群的獨立性;特定法律規范群的部門法指稱是主體認識特定法律規范群獨立性的標識,而非前提。即是說,部門法劃分是一種認識論工具,借由概念的方式確定特定法律規范群的內涵與外延,便于人們認識與理解特定法律規范群。特定法律規范群具備獨立性是由特定法律規范群所共有的類型化特征確定的。類型化特征使得特定法律規范群區別于其他特定法律規范群,如民法的平等(橫向)關系區別于行政法的管理(縱向)關系,進而使得特定法律規范群相對獨立于其他法律規范群。因而,對于明確教育法的獨立地位,重要的不是舍近求遠地論證教育法是部門法,進而論證教育法具有獨立性;而應明確教育法具備不同于其他法律規范群的類型化特征。

(二)劃分部門法的實質標準

在社會分工不發達的時代,法律的分類較為簡單。傳統中國社會的法律分類特征是“諸法合體,民刑不分”,這表明社會分工簡單,社會關系單一化。在封建集權社會,只需要簡單的民、刑法律規范即可。相應的,盡管在西方出現了公法、私法的二元劃分,但其早期的法律同樣呈現“諸法合體”的特點。烏爾比安提出公法、私法二元劃分一定程度上是社會進一步分工的結果。故此,盡管中西因地理環境等原因導致法律體系及其內容存在側重不同,且關于法律分類的分野出現時間不同,但基本的法律分類規律總體一致。即隨著社會分工的復雜化,更加復雜的社會行業與社會關系出現,特定行業領域內部與不同行業領域之間的社會關系呈現交叉復雜的樣態,純粹的公共利益與私人利益劃分無法再處理行業內與行業間的爭議問題。換言之,社會結構從“塊狀分化”向“功能分化”轉變(尼古拉斯·盧曼,2013,第189—190頁),均質化的社會子系統發展出異質化的社會子系統,系統之間逐漸呈現出不同的特征,且逐漸演化成能相對獨立的子系統,“面對現代社會子系統的多元分化,法律上已無法用單一的私法自治來概括不同社會子系統規范特征,更無法用管制與自治的二分框架來統合多元分化社會的理性法則”(宋亞輝,2021)。因而,法律分類被進一步細化。

法律分類進一步細分面臨另外一個問題:已有理論框架與觀念認知的抵觸。即是說,理論框架與觀念認知并非亦步亦趨地隨著社會發展與功能分化而變化,對原有社會具備充足解釋力的理論框架與觀念認知必然指導人們認識社會,且這種觀念認知具有形塑社會的力量。尤其對于屬于制度性事實的法律而言,法律永遠建立在已有社會基礎與社會共識基礎之上,這使得法律制度具備認知觀念特征,受到理論框架與觀念認知的形塑。且因法律穩定性的法治要求與法律人觀念認知的思維錨定特征,法律不能立即順應社會生活發展。因此,新的法律規范群出現,必然與已有理論出現(或表面或深層)沖突。只是,并非只能借助觀念創新才能應對新生事物。相反,部分新社會問題仍可以放在傳統理論框架下處理,而無須創設一套新的理論框架。即使傳統理論框架無法獨立應對新社會問題,也不意味著一出現新社會問題,就需要創設新理論。從新社會問題出現到法律的自發應對,再到法律的創生發展,需要法律系統內化消化及與外部系統協調,奠定法律系統調整新社會問題的社會基礎。當前法律分類呈現出傳統法律分類與拼盤式單行立法并行的局面,為上述論證提供了例證。一方面,民法、刑法等傳統部門法采用已有理論框架,不斷深化、細化問題域;另一方面,新興社會系統樣態促使教育法、網絡法、衛生法、軍事法等領域出現大量單行立法。后一種立法樣態不僅存在于大陸法系國家,亦存在于當代判例法系國家(李紅海,2018,第70頁),這反映了隨著現代社會分工細化,相伴而生的功能分化帶來了社會碎片化問題。新社會領域的單行立法或拼盤式立法雖然可以在一定程度上解決社會碎片化問題,但采取此種立法模式制定的法律規范群存在部門法歸屬困境。采用傳統法律部門劃分方法,存在標準多元且方法綜合的情況;主張超越傳統法律部門,采用新的標準,新的標準類型卻無法解釋傳統法律部門。即是說,對于后者而言,創設新的標準,不等于拋開傳統法律部門。新的標準作為一般法理論的部門法劃分標準,不僅需要能夠證成新興法領域相對獨立的特征,還需要能夠證成其他傳統部門法。換言之,法律分類劃分標準需要采取統一且具有充足說服力的標準,因為多標準的交叉劃分“不能使人們通過劃分法的部門,達到明確法這一概念的外延的目的”(楊紫烜,2009)。

因此,無論是最初的公法、私法二元劃分,還是傳統部門法劃分,抑或新興法律規范群劃分,不僅需要關注不同法律規范群的類型化特征,使得不同法律規范群得以區別于彼此,還需要在同一個層次或范疇內采用統一標準,如公法與私法二元劃分的公共利益與個人利益,傳統部門法劃分的調整對象與調整方法。否則,不同部門法劃分不免陷入自說自話的“范疇錯誤”。為此,部門法劃分需要采用同一層次上的差異化類型特征作為劃分標準。且該類型化特征必然是實質性的,或具備實質內容的,使之無法為其他法律規范群所涵括。

三、狹義教育法律關系是教育法的類型化特征

基于部門法功能與部門法對實質標準的依賴性,論證教育法的獨立性或借由部門法概念論證教育法的獨立性,最重要的是在同一層次上明確教育法區別于其他法律規范群的類型化特征。但這一類型化特征的選取應符合如下要求:必須屬于法律規范范疇、著眼于教育法領域的核心范疇與無須直接涵攝教育法領域的所有問題。

(一)類型化特征必須屬于法律規范范疇

無論是在部門法理論框架內,還是在部門法理論框架外,明確教育法的相對獨立性,需要明確教育法區別于其他法律規范群的類型化特征。能夠確定類型特征,才能準確確定教育法學研究領域。但被選定的類型化特征必須位于法律規范范疇內。

之所以強調類型化特征處于法律規范范疇內,主要基于如下理由:教育法與其他法律規范群都屬于法律規范群,選取法律規范范疇外的特征忽視了法律規范群的法律性。不可否認,基于諸多因素,判斷者可以將教育法區別于其他法律規范群,如環境法不關注教育目的。但這種區分忽視了此處論證的內容是教育法(法律規范群)區別于環境法(法律規范群)的法律性特征。因此,類似于將“教育利益”作為教育法的邏輯起點的觀點(褚宏啟,2013),①便忽視了教育法的法律性或者說規范性特征。不可否認,教育利益是教育學、教育法、教育政策都應關注的問題,但這不等于其適合作為教育法區別于其他法律規范群的核心特征。并且,這一問題背后涉及的深層次問題是,教育法屬于教育學還是屬于法學的下位概念。關于這一問題的回答,若答案是教育法屬于教育學,則將教育法之邏輯起點設定為“教育利益”是邏輯自洽的。但所謂教育法是指規制相關教育問題的法律規范群,且此處論證的是教育法區別于其他法律規范群的核心特征,拋開規范性特征論證教育法的獨立性,則論證無法指向法視域,進而因缺乏論證關聯性而無法實現論證目的。

需要補充指出的是,為保證區分不同法律規范群的類型化特征處于同一層次,而不至于出現交叉劃分的問題,需要類型化特征具有法律意義上的普遍性,而非特定部門法或新興法領域絕對獨有的類型化特征;相反,作為區分關鍵的類型化特征應是在一般法理論意義上成立的類型化特征。即是說,一方面,作為法律規范群,教育法與其他部門法或新興法領域采取類型化特征中的共性特征,使教育法與其他部門法處于同一層次;另一方面,以類型化特征在特定法律規范群的特殊樣態作為教育法區別于其他部門法與新興法領域的特征。既能保證劃分標準的同一性,又能保證類型化特征的特殊樣態足以區分不同部門法。也即以特殊性樣態的上位范疇保證劃分標準處于同一層次,特殊性樣態則保證特定法律規范群的區別性。傳統部門法劃分標準中的法律關系便是如此。舉例來說,民法與行政法在法律部門劃分中,以法律關系作為同一層次的劃分標準;但民法與行政法所涉法律關系類型不同,民事法律關系是平等主體自然人、法人與其他組織之間的人身關系與財產關系,平等性的人身關系與財產關系區別于行政法中的行政主體與行政相對人的管理關系。但民事法律關系與行政法律關系的上位范疇——法律關系則保證兩者是在同一層次意義上劃分,而不至于出現交叉劃分的問題。

(二)類型化特征須著眼于教育法領域核心范疇

類型化特征不僅強調法律層次上普遍性同一,還強調領域間的差異。前述法律層次上的普遍性同一是為了保證法律規范群區分的規范性特征,以及防止交叉標準引發的范疇錯誤。但這不意味著法律規范群之間的類型化特征是等同的。類型化特征的簡單理解就是法律層次上的普遍性同一加領域的獨特性。前者保證法律規范群是在同一層次上比較,后者則保證法律規范群的區分。

對于教育法而言,所選類型化特征必須屬于教育法的核心范疇。此處所謂教育法的核心范疇是指,處于教育領域中心,且不為其他領域所關注的問題。若特定范疇能夠為其他領域所處理,或者為其他領域所關注,則意味著該范疇屬于教育領域與其他領域重疊部分,也就不能將教育法區別于其他法律規范群。同樣,相關范疇必須處于教育領域的中心,能夠統攝或延伸到整個教育領域,因而才能將之稱為代表教育法區別于其他法律規范群的核心范疇。相反,若處于教育領域的非中心地帶或邊緣地帶,只能說明某邊緣教育法問題不同于特定法律規范群,而不能說教育法本身區別于其他法律規范群。

教育法核心范疇除在對外意義上使教育法區別于其他部門法或新興法領域,還在對內意義上統合教育法其他范疇。核心范疇是“把各種概念系統地排列組合起來,幫助人們確立選擇觀察事物的窗口,考慮問題的思路,綜合和分析資料的方法”(張文顯,1991)。一方面,范疇來自于實踐,“社會實踐的繼續,使人們在實踐中引起感覺和印象的東西反復了多次,于是在人們的腦子里生起了一個認識過程中的突變(即飛躍)……抓著了事物的本質,事物的全體,事物的內部聯系了”(毛澤東,1991,第285頁)。即是說,范疇的形成過程使人們把握住事物的內在聯系,教育法核心范疇的認識使人們把握住教育法不同范疇以及教育法本身的內在聯系。另一方面,“范疇是在社會實踐基礎上概括出來的結果,又反過來成為人們認識世界和改造世界的工具”(王寅,2007,第91頁)。人們在范疇形成過程中認識到的事物內在聯系,指導著人們認識和改造世界。因而教育法核心范疇體現的教育法內在聯系指導著人們認識和塑造教育法,以體系化的方法設計教育法,使之成為一個有序的特定法律規范群。

(三)類型化特征無須直接涵攝教育法領域的所有問題

作為新興法領域,教育法具有綜合性特征。教育法的綜合性特征主要體現為領域內社會關系的非單一性(劉劍文,2016);教育法領域內的社會關系可以稱為關系束,即教育法領域涵蓋了教育民事法律關系、教育行政法律關系等諸多不同類型的法律關系,不同類型法律關系具有不同的性質,卻都因處于教育法領域而集結在一起,形成廣義教育法律關系的束。這使得教育法既無法歸屬于傳統部門法,也無法簡單套用傳統部門法理論,證成教育法的獨立法律部門地位。但在下述論證成立的前提下,可以發現諸如教育法在內的新興法領域之類型化特征無須直接涵攝所有領域問題,也即無須直接涵攝法律關系束的全部。相反,教育法的獨立部門法地位以狹義教育法律關系為前提,這也是新興法領域與傳統部門法區別的一個重要特征。

新興法領域大多基于行業發展而來,且伴隨著社會功能分化,呈現出相對自治的職業特征。傳統部門法并不區分領域,而是以不同領域問題之共性規則解決不同領域問題。如在民法的侵權領域中,既有環境侵權,還有教育侵權,亦有醫療侵權與網絡侵權,各領域的侵權問題不一而足。傳統部門法是以更加抽象的體系化方案處理問題,具有問題指向規則或規則包容評價問題的特征。相反,新興法領域具有規則指向問題或問題決定規則的特征,或者說,新興法領域更多的是問題導向(劉劍文,2016)。這種區別于傳統部門法的問題中心主義,實際是由法律部門體系結構導致的。從某種意義上說,在部門法林立的時代,新興法領域的出現已經在部門法的夾縫中埋下伏筆。因為“法律體系是一國主要部門法所構成的體系,從部門法意義上講我們已經建成中國法律體系,但是當部門法在社會生活中實施的時候,部門法與部門法之間存在著很多間隙、裂縫甚至斷層”(孫笑俠,2013)。即是說,基于法律體系的運行封閉與社會生活發展開放性考量,傳統部門法相互之間并非是嚴絲合縫地嵌套在一起。諸多法律問題處于部門法之間,無法為部門法所包含。并且,社會發展孕育出的新興問題,也挑戰了傳統部門法的體系運行封閉性。尤其在相應行業領域內,較為集中的領域問題逐漸凸顯。教育法亦是如此,傳統部門法的理論框架是否能夠涵括教育法引發了爭議。該爭議的焦點就是教育法的獨立部門法地位之爭。但這些以傳統部門法理論為框架的解釋方案,都未形成共識。即使近年有研究主張超越傳統部門法理論框架,提出新的標準確定教育法的獨立地位(彭宇文,2020;覃紅霞,2016),但遺憾的是這些觀點并未提出能夠解釋包括傳統部門法在內的劃分標準。

行業性、領域性與綜合性導致新興法領域無法直接套用傳統部門法理論。但需要注意的是,傳統部門法具有全域性單一化特征,這與新興法領域的領域性、綜合性特征正好相反。傳統部門法的全域性單一化特征是指部門法指向全領域的特定類型問題,采用單一的規則,如上述侵權法中的教育侵權、網絡侵權等;但面對不同問題,傳統部門法將所有問題都歸納為單一類型。新興法領域——包括教育法——則不同,新興法領域是在特定領域內以綜合性方式處理新問題。如教育法,以教育為領域,綜合民事、刑事、行政等諸傳統部門法方法處理新問題。這給新興法領域帶來了問題,綜合不同部門法手段使得主體既不能將教育法簡單歸入某一特定傳統部門法,也因混雜諸多傳統部門法的應對方式,使得教育法無法成為新的部門法,淪為傳統部門法的“殖民地”;否則,作為新的部門法的教育法便同其他部門法存在重疊,這意味著劃分標準不敷使用。但采取教育法“帝國主義”的姿態,試圖囊括所有傳統部門法手段處理領域內問題,不僅無法容納于傳統部門法理論之中,也很可能因與傳統部門法存在重疊而產生研究沖突與重復研究等問題。以行業、領域為基礎發展而來的新興法領域不必試圖將所有與領域有關的法律規范全部納入法律規范群,否則容易因“貪多求全”而“食多不化”。相反,明確與深化領域的核心范疇,做好核心范疇與傳統部門法以及其他新興領域的銜接更為可取。這并不意味著教育法完全不關注教育法與民法、行政法、刑法等其他部門法的交叉地帶,而是主張以核心范疇為中心,穩定教育法研究的中心地帶。對于交叉地帶,教育法應從教育法核心范疇出發,貢獻與傳統部門法或其他新興法領域不同的規范視角,實現教育法交叉領域的范式轉換。如學生的校園侵權問題,不僅可以作為傳統民法問題,還可以從教育法核心范疇出發,依據教育法的教育性要求為學生的校園侵權問題提供更恰當的規范方案。

(四)以狹義教育法律關系為核心構造教育法部門

奧卡姆剃刀原理早已提醒,“如無必要,毋增實體”。如果已有理論能夠說明新興法領域,則無必要創設新理論解釋新問題。奧卡姆剃刀原理對教育法的提醒有兩個:第一,是否有必要構造教育法;第二,是否有必要創設新部門法理論,以架構教育部門法。

首先,確有必要構造教育法。在教育法隸屬說中,主張教育法調整行政機關與學校之間關系(李連寧,1998),或者教育法中主要是行政關系與民事關系的觀點(王淑萍,2007),使得教育法無須創設新的部門法或確定教育法具備獨立地位。但20世紀80年代以來的教育市場化改革,使得早先由國家權力主導的教育制度出現變化,隨著教育主體的多元化以及教育系統的功能分化強化,不僅教育主體之間的關系類型不再局限于行政關系,而且教育自主性的特征日益凸顯,但國家的放權與教育自主的自治并未完全建立,促使法治化——而非國家權力直接管理——方式有限介入教育領域成為必要(周光禮,劉獻君,2006)。更為重要的是,作為教育領域的狹義教育法律關系并不為傳統部門法所調整。但狹義教育法律關系中的問題不僅日趨重要,更在一般法意義上涉及各類教育主體的權力制約與權利保護。這些權力制約與權利保護問題,并不適合直接以傳統部門法的方式調整;或者說,教育領域的特殊性決定了這一系列問題的傳統處理方式可能帶來不恰當的后果。以教育懲戒為例,根據規范認同守法主義的觀點,針對未成年學生的不良行為問題,并非都適合采取行政處罰或刑事制裁的方式處理。基于懲戒的手段性特征(雷檳碩,2019)以及未成年學生的認知發展不成熟(湯姆·R.泰勒,里克·特林克納,2020,第140—143頁)等原因,機械化地采取懲戒手段,非但不能糾正未成年學生的不良行為,反而可能增加未成年學生不良行為的違法性與隱蔽性,形成守法的投機主義。因此,為實現教育與懲戒相結合的目標,相對于交由傳統部門法處理,由更能體現教育領域特征的教育法處理更加恰當。相應的,構建教育法部門便是必要的。

其次,并無必要創設新部門法理論,以構造教育法。基于第二、三部分的論證可以確定,教育法構造應以核心范疇為中心,但不等于教育法需要涵括所有其他傳統部門法或其他新興法領域的所有規范,以拓展教育法領域的范圍。新興法領域的行業性、領域性已經決定了其處于傳統部門法界限間的特點。與過度涵括傳統部門法和其他法領域的法律規范群以拓展教育法領域范圍相比,夯實教育法的核心范疇地位,聚焦于教育法的重要節點性問題,更有助于突出教育法的獨特性與相對獨立性;前者因過度包含稀釋了教育法的行業性與領域性特征,進而稀釋了教育法的獨特性與相對獨立性特征。并且,根據傳統部門法理論的框架,以調整對象與調整方法為劃分標準,足以支持教育法成立獨立教育法部門。

最后,足以支持教育法成為獨立教育法部門的調整對象是教育(法律)關系,教育(法律)關系是教育法的核心范疇。劃分部門法的標準主要是調整對象,調整對象是指社會關系。經由法律調整的社會關系轉化為法律關系。符合教育領域核心范疇特征且為教育領域的社會關系的是狹義教育關系,也即師生關系。師生關系是教育主體關系的核心(紀大海,杜萍,2002)。可能存在的反對觀點是,法律視域下的狹義教育關系無法涵括教育行政關系等其他教育關系。相應的回應意見是,教育法的核心范疇無須完全涵攝所有教育法涉及的相關關系,只需要相關關系能夠涵攝于或聯結于核心社會關系即可。以已完成初次審議的《家庭教育法(征求意見稿)》為例,父母或其他監護人與未成年人之間的教育關系顯然不能為師生關系所涵括。但家庭教育關系與師生關系共同服務于相同的教育立法目的—立德樹人。一者,基于相同教育立法目的,且基于師生關系作為教育關系的典型類型,可以以師生關系輻射家庭教育關系。即將家庭教育關系作為準狹義教育關系,參照狹義教育關系安排家庭教育關系中的主體、客體與內容制度設計。二者,家庭教育關系應同狹義教育關系銜接,如《家庭教育法(征求意見稿)》第42條規定:“中小學校、幼兒園發現未成年學生嚴重違反校規校紀或者有預防未成年人犯罪法規定的不良行為、嚴重不良行為的,應當及時制止、管教,告知其父母或者其他監護人,并為父母或者其他監護人提供家庭教育指導服務。”通過家庭教育的引入,輔助師生間教育,進而實現教育立法目的。相應的,其他單行教育法律法規都可以采取類似的方式,以狹義教育(法律)關系為中心,統合或整合具體教育(法律)關系。另一方面,諸如教育行政關系、教育民事關系的存在都是服務于狹義教育法律關系或以教育法律關系為中心的。教育法的行業性、領域性特征決定了教育法應以教育法律關系為中心,銜接其他部門法與新興法領域,并在運用其他法律調整方法時,以教育法的領域化特征,作出適當調整即可。

另一種反對意見可能認為,教育法過多引入其他部門法手段,使其缺乏自足性。這是諸多新興法領域的共同特點。對此反對意見的回應是,教育法的調整對象類型與調整方法范圍同刑法正好相反。“刑法部門的獨特性并不在于它的調整對象,因為它所調整的社會關系并不具有獨特性,其他的法律部門都有可能會調整……刑法是一種‘程度法’,它是以調整方法為主來形成的”(雷磊,2019,第54頁),即刑罰的方法。與之相反,教育法所調整的社會關系(狹義的教育法律關系)具有獨特性,其他的法律部門不會調整。只是教育法會引介其他部門法或其他新興法領域的調整方法來解決本領域之問題。結合上述論證,再將教育法與民法相對比可以發現,教育法綜合了民法與刑法這兩類傳統部門法的特點。

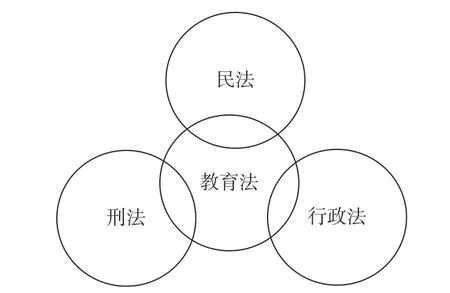

用圖表的方式更能體現教育法的特征(表1、圖1):

表1

圖1

即是說,教育法處于不同部門法的邊緣,并與不同部門法存在不同程度的交叉關系。但對于教育法而言,最重要的不是交叉重疊部分,而是獨立于其他部門法的獨特部門。這一部分保證教育法作為獨立部門法的獨立性。只是教育法必須借助其他部門法的調整方法處理,因為教育法確實同傳統部門法存在部分重疊。

因此,以教育(法律)關系為中心,確定教育法律核心區域為狹義教育法律關系,借助其他部門法與新興法領域的調整方法處理教育法與傳統部門法重疊的部分,既能保證教育法在教育領域作為獨立部門法存在,亦不突破部門法理論,實現確認教育法獨立地位的目標。

四、經由核心教育法律關系構建教育法教義

(一)核心教育法律關系聯結教育法領域

在教育領域中,教育相關主體不僅限于老師與學生,還有教育行政管理部門、學校、家長、社會團體,甚至包括企事業單位,等等。相應的,教育領域的廣義教育關系,包括教育行政管理部門與學校之間的行政管理關系、學校與老師之間的內部服務與管理關系、社會團體與學校之間的服務關系,等等。但對于整個教育領域而言,核心是師生關系。②

以學校與老師之間的教育服務管理關系同師生關系的關系為例。學校聘請教師從事教育教學工作,表現為教師與學校之間的服務與管理關系。但學校聘請教師并非為了聘請而為聘請,其目的往往是聘請教師從事學生的教育教學工作。基于此,學校與教師之間的(廣義)教育法律關系便同師生關系聯結在一起。這并非否定教師、學校、教學行政管理部門在內的教育主體的獨立地位,而僅僅主張師生關系的中心地位。作為整體事業的教育,不僅致力于特定學生的全面發展,亦不否認特定教師的學術創新。換言之,教育具有三維性,不僅關注同空間內作為整體的人類教育,還注重人類概念中的時間性,也即實現人類代際間的傳承,保證“學生站在教師的肩膀上”,進而實現“人類站在巨人肩膀上”的追求。相應的,在作為整體性事業的教育事業中,師生關系是保證人全面自由發展的持續性保障。同理,教育行政管理部門與學校、社會團體與學校等不同主體之間的教育法律關系,在教育領域都同師生關系存在或直接或間接的聯系。換言之,所有(廣義)教育法律關系都以師生關系為中心展開,以實現教育學生之目的,最終實現人的全面自由發展的目標。相反,追求教育法領域的多中心主義,不僅不會聚焦教育法的規范范圍,還可能因教育法侵奪其他部門法或新興法的領域而缺乏核心法律關系,無法應對其他部門法或新興法領域的駁斥。

證成教育法獨立的并非教育法漫無邊際的規范范圍,而是教育法區別于其他部門法或新興法領域的核心法律關系。更為重要的是,核心法律關系所體現的教育法價值不僅指引教育立法,還能夠融貫教育法內部體系與外部體系。“法秩序是個階層結構,猶如金字塔……基于法秩序同一性的理念,應使其互相協合,不生沖突。”(王澤鑒,2017,第177頁)法秩序的同一或協合需要制度體系與背景體系融貫。前者包括司法解釋制度、案例指導制度、合憲性審查制度,后者則主要是指價值理念的整合(雷磊,2012)。對于某一部門法而言,亦是如此。教育法作為獨立部門法也需要在內在體系與外在體系上融貫。在外在體系上,需要教育法律、教育行政法規、教育地方性法規、教育行政規章等不同規范性文件符合憲法與上位法要求,構造規范秩序的金字塔結構。而在內在體系上,需要以教育法核心法律關系體現的教育價值予以統合。一方面,教育法核心法律關系體現的教育價值將其他次中心價值聯結到教育法核心價值周圍(任海濤,2020);另一方面,教育法核心法律關系體現的教育價值還能強化外部體系之間的聯系,指導主體更好地理解作為外部體系組成部分的法律規范。除此之外,以核心教育關系為中心統合內部體系與外部體系,還有一層考量:“法必須簡化,而假使簡化不應以恣意的方式行之,就必須以體系化的方式來達成。”(陳愛娥,2019)紛繁復雜的法律規范對主體而言,難免過于復雜,核心法律關系體現的教育價值此時可以作為理解與串聯整個法律規范群的線索,便于主體理解的同時,還將主體對法律規范的理解以外部體系(明文規定)與內部體系(社會共識價值)的方式框定下來,防止教育法律規范理解的恣意性。因此,以調整對象——狹義教育關系——為核心,并借助狹義教育關系具備的向心力聯結其他教育關系,形成以師生關系為中心的教育法調整對象領域。并且,教育法發展至今,也不應再盲目圈劃規范范圍,而應以核心教育關系為中心,限定教育法的基礎范圍。

(二)突出教育法節點性問題

強調教育法以狹義教育關系為中心,不意味著教育法應完全封閉體系。相較于傳統部門法領域,包括教育法在內的諸多新興法領域的內容仍具有相當大的開放性,逐漸受到重視的具體教育領域,以及因教育制度改革不斷出現的新教育問題,促使教育立法主體、教育管理主體不斷制定新的法律法規與規章,以實現教育法領域的法治化。但對于提升教育法的獨立性品格而言,更重要的是應注意到教育法的問題中心主義,以教育實踐中的突出問題為中心,不斷呼應教育實踐的需求,強化教育法節點性問題的研究。

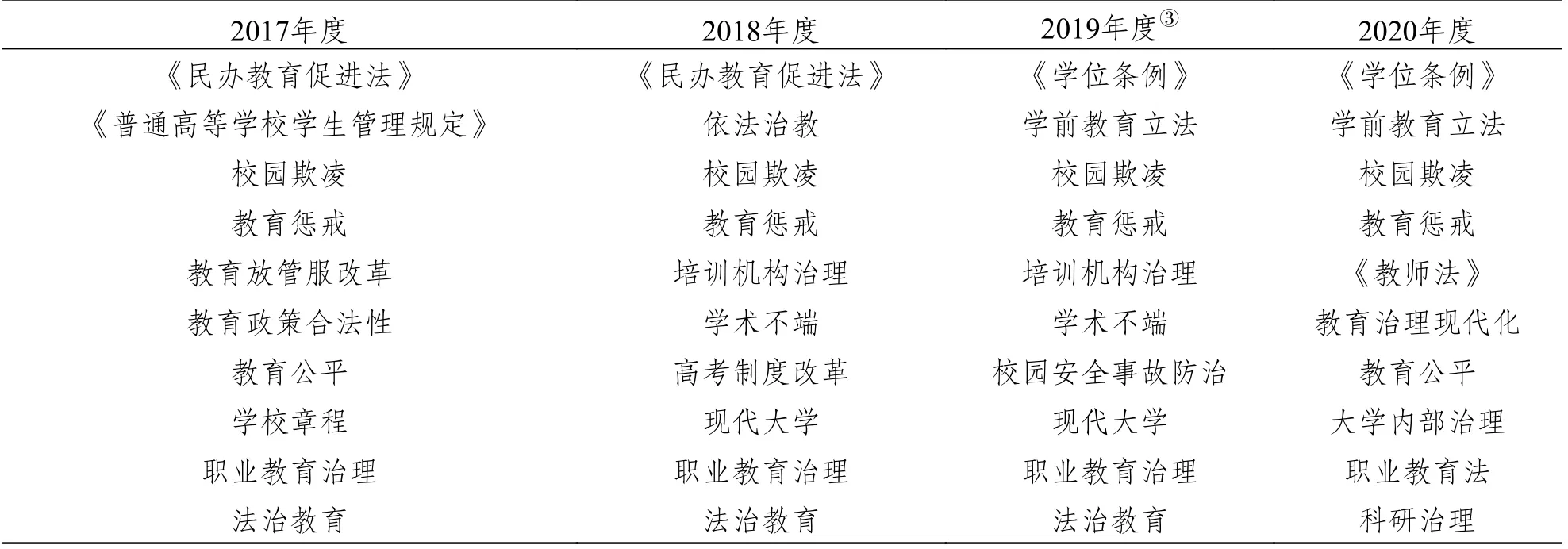

以上海市教育立法咨詢與服務研究基地連續四年發布的十大教育法治熱點為例(表2):

表2

通過上述熱點可以發現:其一,社會熱點問題與教育立法會成為教育法研究領域的熱點,如《民辦教育促進法》《學位條例》與培訓機構治理等等,但因為社會情勢變化與立法規劃不同,該類熱點每年會有所更變。其二,教育法領域存在一直為教育法研究關注的熱點,如教育懲戒、校園欺凌,這些問題集中于狹義教育關系中,體現出核心范疇的恒重性。相應的,這也反映出教育法應特別關注與著重關注的問題。這些問題的重要性促使相應法律制度設計構成教育法制度的節點或四梁八柱,既有助于奠定未來研究的范式基礎,又有利于通過這些節點性問題構造教育法的體系架構。

因此,教育法制度設計應以核心范疇為中心,將節點性問題聯結于核心范疇之上,通過分析核心范疇與節點性問題之間的邏輯關系,建構教育法的制度體系。因為單有核心范疇,只能明確教育法的相對獨立性,不能保證教育法的體系性,無法聚焦教育法的規范視域,也無法通過總結教育法研究中的范式,形成研究共同體內部自覺的教育法研究。因此,應借助核心問題間的邏輯關系,提升教育法體系性,強化教育法的相對獨立性。即是說,核心范疇或核心法律關系屬于教育法的中心,屬于最抽象的層次;節點性問題構成教育法的副中心,屬于次抽象的中觀層次。聯結兩者可以搭建教育法的基本框架體系,核心教育法律關系也可經由節點性問題傳導至細節性問題,以核心教育法律關系體現的教育價值整合教育法規范視域,形成統一的教育法秩序。

(三)發展教育法教義學

近年來,隨著《民法典》的編纂與出臺,各大部門法與新興法領域學者都在呼吁出臺相應法典。教育法領域也概莫能外(馬雷軍,2020;孫霄兵,劉蘭蘭,2021;任海濤,2020)。但包括行政法在內的諸多傳統部門法尚且未能實現法典化,遑論教育法領域。無論在全國人大及其常委會的立法規劃中,還是在法典化本身的必要性、可行性與緊迫性上,教育法領域目前并無立即法典化的需求。但這并非反對教育法法典化,就目前教育法的主要任務而言,更應著力教育法教義學的發展。

首先,法典化有其特定含義。法典化不等于立法機關制定《×××法典》就能實現。法典化不僅要求主權國家制定形式多樣且數量繁多的法律文本,法典化還需要相應的教義學融貫法律規范體系。缺乏內在價值體系與外在規范體系相融合的部門法或者法領域,制定法典很難不淪為形式。考察法典化最為成功的民法部門便可得知,《德國民法典》歷經百年方在德國通過,我國《民法典》也歷經幾十年的探討才出臺。并且,我國《民法典》是建立在幾百年的民法教義發展的基礎之上。而教育法不僅在我國屬于新興法領域,在世界范圍內也仍屬于新興法領域,對教育法能否成立獨立法部門尚且存在爭議,遑論法典化。并且,即使采取法典化路徑提升教育法的獨立地位,也不能忽視法典化模式的不同。法典化模式可以分為體系型與匯編型(朱明哲,2021)。前者需要整個法律體系內部無矛盾、外部獨立于其他法律規范群(部門法)。顯然,教育法目前達不到這樣的要求,甚至連體系化程度要求較低的匯編型法典要求都未能滿足。匯編型法典不僅需要一個通則或總則性的規定,還需要分則性內容相對成熟穩定,如我國的《教育法》。相反,我國教育法體系仍有待完善,仍有大量相關教育法律法規需要制定。就整個教育法領域而言,其基本范圍尚未確定,強行法典化不免導致后續大量立法活動的解構。

其次,著力教育法教義化,提升教育法體系化程度。“教義化就是部門法學的必然方向,即部門法學必須呈現為對現行有效的部門實在法體系的說明。”(陳景輝,2018)與立法論不同,教義學的任務就是進行解釋與體系化(舒國瀅等,2018,第4頁)。盡管,教育法仍處于快速發展階段,諸多法律立改廢頻繁,但隨著教育法核心范疇的明確,重要節點性問題的充分探討,教育法的核心內容將逐步確定。盡管教育法領域仍會存在法律立改廢,但主流方向會轉變為以核心范疇為中心,輻射節點性問題,進而輻射細節性問題,形成教育法的金字塔式規范體系。因此,教育法研究應以核心范疇為基點,展開教義研究,總結作為內在價值體系基點的核心范疇的價值指導功能,指引未來教育法領域法律的立改廢。相反,若教育法的核心范疇及其內涵不斷變換,意味著教育法的范圍不斷移位,則不僅教育法法典化無法實現,連教育法部門獨立也無法實現。

最后,經由教義化提升體系化,不僅是教育法作為獨立部門法的必由之路,也是教育法典化的必由之路。上述第二點指出教育法的教義化可以通過繁多的教育法律法規與成熟的教育法教義學研究,不斷明確教育法的規范范圍。同時,教育法的教義學研究可以提升教育法體系化程度,而體系化程度是法典化的必然要求之一。以傳統部門法中尚未完成法典化的行政法作為對照,中外的行政法典化一直為立法者關注。行政法學者更是呼吁通過法典化的方式避免行政法分散化、碎片化的問題,進而防止行政立法沖突與行政不統一問題(章志遠,2018)。但若行政法體系化程度低,僅僅將單行行政立法統合為行政法典,行政法仍可能因體系間的縫隙而無法阻止自身的分散發展;同時,也無法預見具體規定間的立法盲區,不得不借助后續單行行政立法進行填補。相反,“只有經過體系化構建的行政法才能夠綜合地考慮各種不同的價值取向并抵制部門行政法領域法律的分散發展”(薛剛凌,2020)。同理,教育法也存在分散化、碎片化的問題,尚未經由教義學建構的教育法,體系化程度不足,試圖以教育法典為名的法律規范群實現法典化目標,非但不能解決教育法分散發展的問題,反而容易因法典化的法律規范形式阻礙教育法的發展。最終結果便是,教育法外有法典之名,但教育法的分散發展仍然無法支持其獨立性,也便無法支撐獨立部門法之實。

五、結語

新興法領域的獨立性不取決于研究群體賦予特定法律規范群以部門法的名稱。作為認識論工具的部門法概念是基于部門法之功能與實質內容確定的。只有符合部門法確定的實質內容要求,發揮部門法所具備的功能,才能確定特定法律規范群為部門法。因此,教育法之獨立性由確定部門法地位的實質內容決定,經由部門法論證教育法獨立性不免倒果為因。教育法領域的行業性、領域性與綜合性特征決定了教育法區別于傳統部門法,不應試圖囊括其他部門法的調整方法為本域的獨特內容,而應以狹義教育法律關系為核心范疇,統攝或聯結相關教育法律問題。相應的,以核心范疇為中心,輻射節點性問題,通過教義化的方式提升教育法的體系特征,構造教育法以核心范疇為中心的規范體系,形成教育法的穩定范圍,強化教育法的獨立性,最終基于核心范疇——狹義教育法律關系——證成教育法是獨立的部門法。