國企混改背景下員工持股的案例研究

姚詩雯

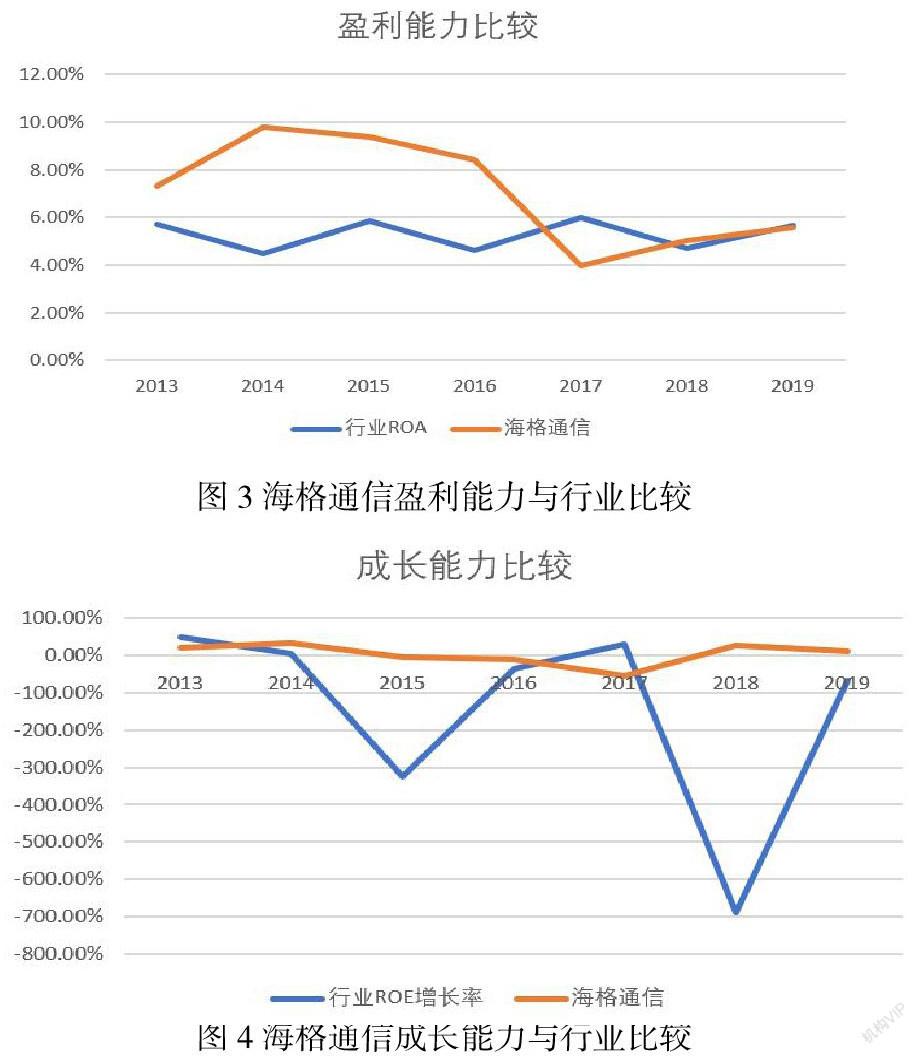

摘 要:十八屆三中全會后,以國企混改為背景的員工持股在許多國企中開展。本文選擇海格通信2014年實施的員工持股為案例,分析了該計劃實施的可行性、必要性以及實施后市場的反應、對企業財務和非財務績效的影響。研究結論表明:市場對于國企實施員工持股計劃時積極的反應。實施員工持股計劃后,公司治理水平有所提高,體現在公司的財務指標上就是盈利能力、償債能力和成長能力的提高,在非財務指標上就是公司的研發效率有顯著提高。最后,本文為我國商業二類國企實施員工持股計劃提出了建議。

關鍵詞:國企混改;員工持股;海格通信

一、引言

黨的十八屆三中全會出臺的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出:“允許混合所有制企業實行員工持股計劃,在勞動者和資本所有者之間搭建利益共同”。這意味著,“員工持股計劃”首次出現在黨的文件中,這不僅充分肯定了員工持股的積極意義,并且說明如何能更好地解決企業與員工之間的關系問題,已經成為未來企業改革特別是國有企業改革越來越重要的部分。

我國的員工持股制度并不是十八大三中全會后才出現的,自20世紀80年代中期啟動國有企業股份制改造試點以來,中國的員工持股實踐一直在積極地“摸著石頭過河。其間有成功的經驗,也有失敗的教訓;經歷過大力推廣的階段性發展,也數度被緊急叫停,這恰恰反映了這一制度的先進性和復雜性并存。先進性體現為這一制度能保障社會主義勞動者分享企業收益的權利有助于充分釋放人的積極性、創造性和經濟的活力;復雜性體現在如果操作方案設計不慎,這一制度有可能導致“內部人”控制、短期套利行為以及分配不公等問題。

基于此,本文選取廣州海格通信集團股份有限公司為研究對象,結合我國改革開放40多年來在開展員工持股工作中的經驗和教訓,從混合所有制改革的角度出發,對國有企業實施員工持股計劃能否提高企業績效、促進混合所有制改革這一問題進行深入探討。

二、文獻綜述

美國大企業的利潤分享實踐可以追溯到1887年寶潔公司啟動利潤分享計劃,柯達公司和西爾斯,公司分別在1912年和1916年推行了利潤分享計劃。Weitzman(1989)認為在工資制中,員工獲得的收入報酬與企業的發展現狀、經營效益沒有必然的聯系;而分享制中員工獲得收入是建立在企業利潤的基礎上的,因此員工的收益大小與企業的發展效益密切相關。因此,他認為用分享制替代工資制能夠從微觀結構層面,解決經濟滯脹的問題。而員工持股制度則是實現分享制的最優形式。此后的研究大多集中于員工持股對公司績效的影響,其中一部分關于財務績效的研究結果都表明實施ESOP的企業,其長短期營運能力和盈利能力及股價都顯著高于未實施ESOP的企業(Sangsoo Park & Moon H.Song,1995);關于非財務績效方面的研究結果表明認為員工持股制度還可以豐富企業信息傳播的渠道,可以促使員工加深對企業的了解,包括公司的戰略、顧客期望等信息及與企業發展有關的財務狀況、相關部門的計劃,甚至可以降低公司的非系統風險(Cramton & Mehran,2007)。

我國關于員工持股計劃的研究,最早始于經濟學家蔣一葦先生,他在90年代初期對員工持股計劃進行了理論研究。他提出了“職工主體論”,即企業經濟民主在企業內部的核心問題是企業與員工的關系問題。他認為,員工在企業中是否居于主體地位,這是區分社會主義企業和資本主義企業的分界線。為此,他提出了“產權制度的民主化”的觀點,主張在微觀經濟中努力實現企業員工與生產資料的直接結合,使員工真正成為企業的主人促進員工對企業財產和企業積累的關心。蔣師和李廣霞(2009)認為,我國現狀中的問題有:缺乏配套的法律、政策支持;持股比例不合適,管理結構不完善;目的偏差,福利化、短期化問題嚴重;管理不科學;金融證券政策缺乏。魏世振和陳傳明(2005)認為,我國員工持股的主要問題是現行法律法規障礙,股票市場不完善,法人治理結構不健全,員工持股資金來源渠道狹窄,經理人業績評價不規范等。總結來看,這一階段我國員工持股制度改革中存在的問題集中表現為政策法律的缺失滯后、國有資產流失嚴重、員工持股存在短期性和福利性傾向、員工持股存在平均化和強制行為。但是,在遇到許多問題的同時,我國員工持股制度在這一階段也總結許多經驗。黃桂田和張悅(2009)通過對1302家員工持股的上市公司進行研究后發現在國有企業中,員工持股對企業績效有正向影響,但這一正向影響并不是一直存在,隨著持股比例的提高,超過一定比例后,會對公司績效產生負影響;同時發現管理層持股更有利于企業績效,影響系數是普通員王持股的4—6倍。

十八屆三中全會是中國員工持股制度發展的一個拐點,此后,中國員工持股改革進入深化提升階段,政府開始致力于建立一個完善的員工持股制度體系,制定全國統一的法律規范,并明確具體的實施方案和配套設施。在國企混改大背景下開展員工持股工作的近幾年,我國學者也形成了新時期的研究成果。黃群慧(2014)指出應該根據國有企業的各自特征分類進行有序推進,如功能定位、人力資本性質和企業規模等,并在對以往員工持股的成敗案例進行研究的基礎上,指出國有企業在設計具體方案時應該堅持三項基本原則:激勵相容、增量分享與長期導向。黃速建(2014)指出了國有企業混合所有制改革的幾種方式,比如員工持股計劃、管理者收購、產權交易等,具體采取何種方式,需要根據國有企業的實際狀況以及市場、經濟等環境來決定,而且還需要選擇合適的評估方法。

國內外對于員工持股的研究成果是非常豐富的,都是我國在國企混改背景下推進員工持股工作的理論指導,但實踐層面的難度依舊很高。很多在實際工作中的度還是很難把握,比如那些類型國有企業可以進行員工持股;員工持股的比例是不是可以根據行業的不同自主調整等等問題。基于對我國員工持股實踐和理論發展過程的回顧,本文選擇廣州海格通信集團股份有限公司于2014年開展的員工持股工作為案例,通過對案例的分析來探索解決這些問題的答案。