語音生態因素影響下的普通話語音發聲特點分析

劉亞麗,孟子厚,周明君

(中國傳媒大學傳播聲學研究所媒介音視頻教育部重點實驗室,北京 100024)

1 引言

普通話作為我國官方推廣的語言,由于不同地區的方言、少數民族語言的影響,很多地方的絕大多數人的普通話發聲都或多或少帶有本地方言的口音甚至多地方言的口音,這樣的普通話我們稱之為地方普通話。它是基于普通話學習者自身的方言基礎和學習習慣演化出來的,不同學習者在不同階段呈現出來的普通話特性都有差異。

造成這些差異的原因,不僅與他們自身基礎條件有關,也與所處的語音生活環境和成長背景相關,這些在實際生活中影響語音習得的要素可以歸屬于為語音生態學[1]的范疇。語音生態學是語言生態學的組成部分,語言生態學是由自然科學和相關人文科學相結合而形成的新興交叉學科。年齡(發育階段)、性別、地域(地理環境)、母語背景、民族文化、人文(宗教)環境、語境、教育水平、飲食習慣等因素對語音的習得都有不同程度的影響,可歸并為語音生態要素范圍。在性別方面有研究表明女性的語音習得能力優于男性[2]。文獻[3]對方言地區中小學生做的調查研究發現學生的家庭情況、成長背景、受教育情況、與媒介接觸度等一系列的生態因素都可能會對學生的普通話習得產生影響。此外,也有研究者觀察了日本和韓國的英語學習者,發現他們對英語中/r/-/l/對立的知覺不僅因母語背景不同而不同,而且語境的不同也會影響其判斷[4]。所以,在普通話語音習得的過程中,語音生態因素影響學習者普通話語音水平的高低,是必須要考慮在內,也是分析語音特征的基礎。

然而,現階段關于方言地區普通話的研究或是以方言及普通話自身的研究為主,并編寫了大量的漢語方言詞典及各地學習普通話手冊[5];或是從二語習得領域的理論研究出發,以中介語為指導,重點探究方言普通話身份或性質[6];或是從文學或社會學角度分析方言普通話的詞匯、語法特征[7]等;或是從發聲角度研究方言區人們說普通話時發聲上的難點和重點[8]。

可以發現,這些研究鮮少關注語音生態因素影響下的學習者普通話語音習得的規律及特點,相關語音資料庫還不夠完善,尤其針對一些極具地方特色的方言區域需要更多研究提供具體數據。而我國幅員遼闊、人口眾多,受歷史、地理、文化因素影響,各地語言都呈現出截然不同的特色,具體地區的語言情況需要細致的研究分析,是一項龐大的工程。

鑒于此,本文從語音生態學角度出發,選取江蘇南通地區學習者的普通話為研究對象,首先,采取BLP問卷[9]形式調研學習者普通話語音習得的語音生態背景因素,并對其展開分析;而后,分別從聽感和發聲兩個方面,研究在語音生態因素影響下,該地區學習者普通話語音發聲的特點。一方面,有助于深入認識方言地區內的漢語演變的內部規律;另一方面,有助于針對性地制定普通話教學策略和方法,提高普通話語音水平。

2 語音生態因素調研與分析

選取問卷調研的形式,分析江蘇南通方言地區學習者普通話語音習得語音生態背景。

2.1 問卷設計

問卷的設計參考BLP問卷,BLP研究是美國開放教育資源與語言學習中心(COERLL)的雙語評估項目的一部分,這個項目由美國德克薩斯大學奧斯汀分校的語言學教授David Birdsong主持。概念化的BLP提供了一個系統的方式評價雙語語言優勢,科學標準化地衡量雙語語言的主導地位。

問卷共有22道題,除調研對象的個人信息外,總共分為四個部分:語言的歷史、語言的使用、語言能力、語言的態度。

2.2 調查結果

調研對象為該地區土生土長的大學生及在職工作者,年齡分布在20-50歲間。調查對象日常語言為方言和普通話,學歷背景在大專以上。

選取江蘇省南通市通州區金沙鎮的社區、工作單位隨機發放問卷,共收集到119份,其中有效問卷數為108份,男性有36人,占33%,女性有72人,占67%。

2.3 實驗結果及分析

(1)語言歷史

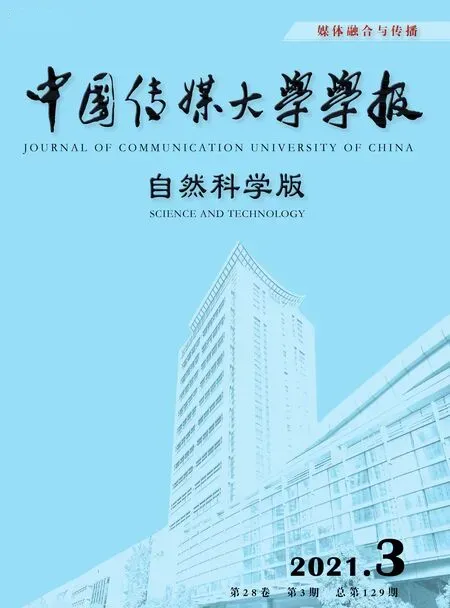

由圖1可見,南通地區人們從很小的時候就開始接觸普通話,大致在小學初期就可以舒服地使用普通話進行交流。而且,課堂授課語言是以普通話語音教學為主。說明,該地區普通話語音環境較好。

圖1 語言歷史模塊結果統計

(2)語言使用

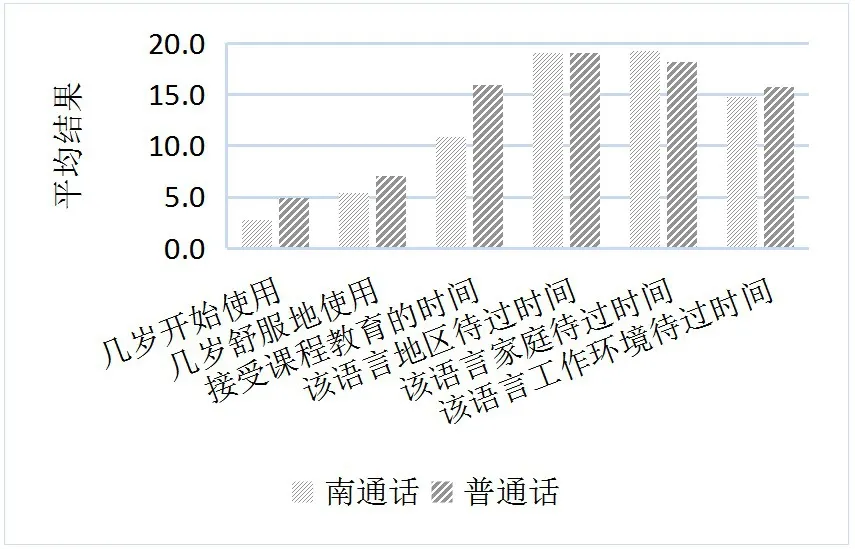

分析圖2發現,在語言使用方面,當地人除去家庭用語以南通方言為主外,其余場合如工作環境、朋友間交談或是自言自語等,均是以普通話為主。說明,普通話在南通方言區居民的日常生活中已處于一定的主導地位。

圖2 語言使用模塊結果統計

(3)語言能力

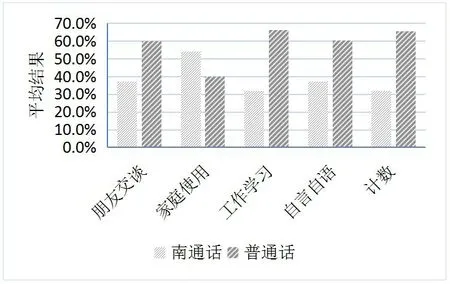

圖3 給出了該批調研群體的語言能力。在聽說讀寫四個方面,普通話相比于南通方言(以下簡稱南通話)處于優勢地位,反映出南通居民普通話語音水平較高。這與當地的普通話語言教學及頻繁使用是密切相關的。

圖3 語言能力模塊結果統計

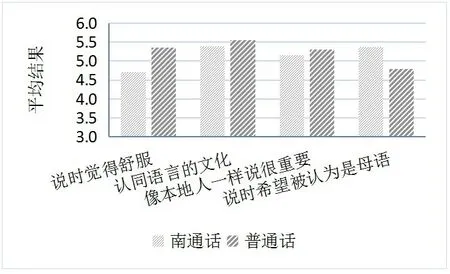

(4)語言態度

分析圖4 可以看出,在語言文化和使用,以及使用的標準性方面,南通本地人對于南通方言與普通話沒有體現出顯著的喜好差異。相對而言,當地人更希望普通話水平更高一些,但是,還是認定本地方言為母語。

圖4 語言態度模塊結果統計

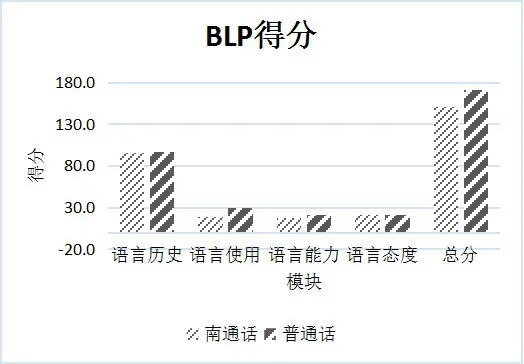

(5)BLP得分

BLP 問卷提供了一套科學的數據計算方法,用以得出雙語使用者的語言優勢結果。問卷中的每個問題都與一個標量相關聯。在計算總分時,四個模塊的權重分別為0.454、1.09、2.27、2.27,相加總和即為語言總分。根據這樣的計算方法可以計算出每個模塊的特定語言得分、每種語言的總分以及綜合優勢得分,更高的得分表示某種語言更高的優勢,而兩種語言的得分差異越小,反映了越均衡的雙語結構。BLP 得分結果如圖5所示。其中,每個模塊的數值如下:

圖5 BLP計算結果圖

語言歷史模塊:每個問題對應1 到20 的數值,前2個問題反向對應答案數值,后4個問題正向對應答案數值;

語言使用模塊:每個問題對應1 到10 的數值,0%對應0,100%對應10;

語言能力及語言態度模塊:每個問題對應答案0到6的數值。

由BLP 得分結果可以看出,四個語言模型及總分,南通方言與普通話的分值,兩者相差不大。但是,在語言的使用上,普通話是占據一定的優勢的。

總體而言,南通方言地區的人們在方言與普通話這兩者之間是比較均衡的。而且,當地人從小接觸普通話較早,對其認可程度較高,語言能力較高,使用程度較高。表明,隨著普通話教育開展時間越來越長,范圍越來越大,在方言地區,方言的主導優勢地位正逐漸減弱,方言區人們的平衡的雙語語音結構(方言與普通話)正逐步形成。所以,在研究普通話語音習得時,需要從語音生態學上重視學習者與外在環境之間的互動,重點分析各語音生態因素是如何參與并影響語音發聲特點,才能得到更全面的方言地區普通話語音習得規律。

3 語音數據庫的建立

上述通過BLP問卷,分析了南通方言地區人們的普通話語音學習的語音生態背景。在主觀認知上,對該方言區人們的普通話水平有了一定的認識。以此為基礎,為進一步分析該地區人們的普通話語音發音水平,需建立該地區人們的普通話語音數據庫,并設計聽辨實驗及提取聲學參數展開分析。

3.1 語料文本

語料文本的設計結合了南通方言語音特點、普通話測試大綱和漢字頻度表。文本內容包括:單字42個、孤立詞短語60個、數字串10個、常用短句10個、古詩詞10 句、一分鐘自由發揮、指定中文短文以及60個漢字音素。

3.2 發音人

從2.2小節調研對象中,隨機挑選43位被試,作為發音人,年齡在20-50歲不等,其中男性13人,女性30人。他們均是土生土長的南通本地人,接受過良好的普通話教育。

錄音環境主要為辦公室和標準房間,錄音設備為手機錄音機,型號為iphone6,采樣率44.1kHz。要求發音人用正常說話的語速和語氣,通順朗讀,清楚發聲,每個字詞或句子之間間隔約1秒,避免失誤和語速、語氣的變化,避免外界環境的干擾,使語料清晰流暢。

每位發音人采錄語音信號時長約為10-15分鐘。經過人工檢查、整理,剔除存在明顯語音問題,如發聲不完整、噪聲過大的語音信號。

4 聽辨實驗

從人耳感知的角度出發,設計聽辨實驗,分析江蘇南通地區學習者普通話的語音發聲特點。

4.1 聽辨被試

選取4名中國傳媒大學在讀大學生(男性2人,女性2人),平均年齡22歲,作為聽辨實驗的被試。他們均不是江浙籍貫,在漢語地區生活多年,從小接受普通話教育,熟練掌握普通話發音及相關知識,且無明顯聽力障礙。

4.2 實驗方法

從上述語音數據庫中,選取語音信號,設計聽辨實驗的樣本信號。

(1)實驗樣本信號的設計:每個發音人的語音中抽取41個單字、19個單音素作為一組聽辨信號,共分為43 組語音信號,所選語音內容基本包含漢語所有聲母、韻母,在每個單字或音素間加入2秒時間的無聲信號,每位發音人語音樣本信號總長度約150s。實驗語音樣本信號總時長121 min,包括1763個單字(41*43)和817個音素(19*43)。其中,10 組發音人語音樣本信號作為一個聽辨組。

(2)實驗過程:選用音箱播放語音信號,發放聽辨問卷給聽辨人。播放實驗樣本信號時,要求被試在聽到語音樣本信號后在問卷上寫出聽到語音的完整拼音,每位發音人填寫一張表格。每播放一個聽辨組,聽音人休息15分鐘。43位發音人每人有60個語音需要被試進行辨聽,4位被試每分辨一位發音人完成一份聽辨問卷,共計4*43=172份問卷聽辨結果。

4.3 實驗結果

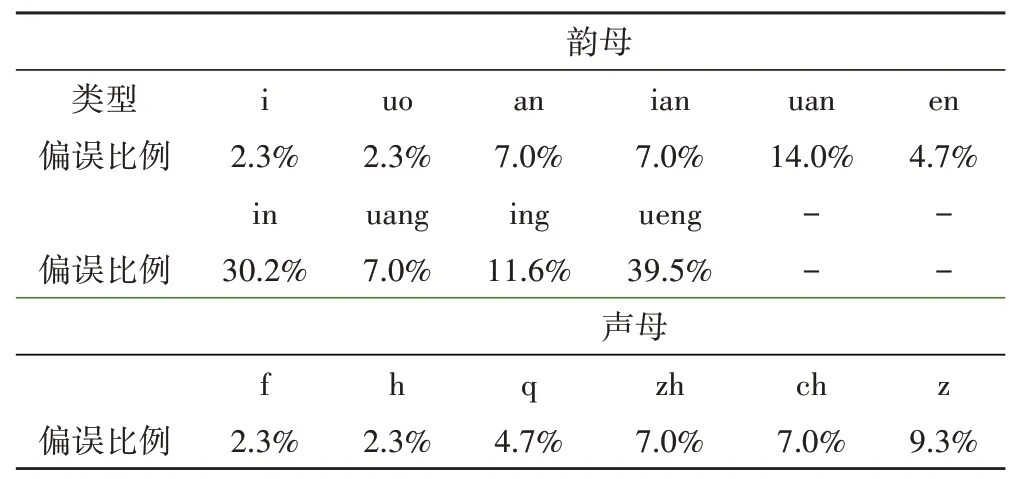

經檢驗,172 份問卷聽辨結果均有效。統計分析有效問卷,將聽辨錯誤率高于75%的樣本信號歸納整理,分別得到韻母和聲母的發聲錯誤率(詳見表1)。聲調發聲正確率最高,習得情況最好,僅在陽平(4.7%)和上聲(2.3%)存在較低的錯誤率。

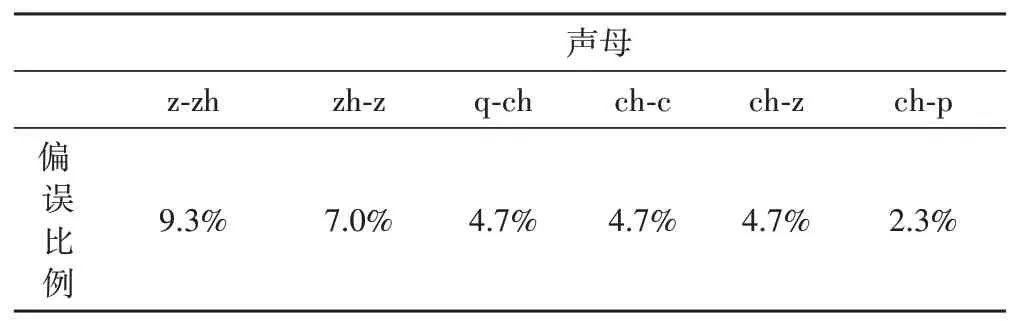

表1 聽辨結果

分析表1 可知,該方言區人們的普通話在發聲上具體表現為:(1)韻母發聲錯誤率最高的是鼻韻母ueng,其次是in,接下來是uan 及ing;(2)聲母發聲錯誤率相對較高的是平翹舌音(z、zh、ch)。

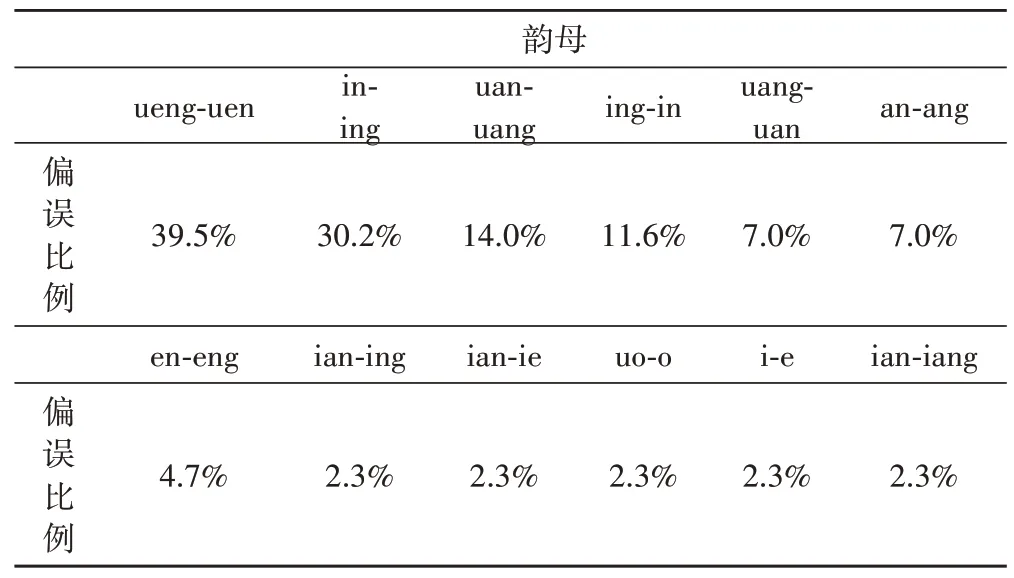

表2進一步給出了聲母及韻母發聲偏誤的具體類型。韻母發聲錯誤率較高的具體偏誤類型上,主要為前后鼻音的混淆,但并沒有體現出明顯的對稱性。但是,根據n尾和ng尾劃分,前后鼻音的具體發聲偏誤體現出不同的傾向性。具體表現為,將ueng(ng尾)誤讀為uen(n尾)的錯誤率達到39.5%,而將en(n尾)誤讀為eng(ng尾)的錯誤率只有4.7%,兩者差距非常大。

表2 發聲偏誤類型統計

注:z?zh表示聲母z錯發成zh,其他類推。

此外,將in(n尾)誤讀為ing(ng尾)的錯誤率達到30.2%,而將ing(ng 尾)誤讀為in(n 尾)的錯誤率雖然也相對較高,有11.6%,但兩者差距超過一倍。可見,更多人傾向于將前鼻音發為后鼻音。說明,鼻尾韻是該方言區人們學習普通話韻母時的難點。

聲母發聲錯誤率較高的具體偏誤類型上,主要為平翹舌音的混淆,以及舌面音與平舌音的混淆。其中,平舌音z 與翹舌音zh 的混淆體現出了對稱性,兩者彼此均容易發聲時產生混淆。翹舌音ch 則主要表現出與平舌音c 和z 之間發聲混淆,而且沒有體現出對稱性。

5 聲學參數分析

基于上述感知數據,從聲學參數的角度,選用Praat 語音分析軟件重點分析語音生態因素影響下江蘇南通地區學習者普通話的語音聲韻調發聲偏誤的特點。該軟件可對語音信號進行采集、分析和標注,還可用于合成語音、統計分析語言學數據、輔助語音教學測試等。

5.1 實驗方法與數據處理

通過聽辨實驗得到了南通普通話聲韻母的發聲偏誤類型,而后采用Praat 語音分析軟件進行語音標注,匯總所有的同一偏誤類型的錯誤語音樣本信號,并按性別進行分類,最終得到了偏誤語音數據庫。選取1男1女播音員的錄音語料,作為對比。

測量偏誤韻母的第一、二共振峰數據即F1 和F2,將出現同一韻母偏誤類型的單音節韻母的共振峰數據計算平均值,畫出共振峰模式圖;測量偏誤聲母的強頻集中區第二、三個峰值數據,標記為K2、K3,用于z、zh的辨別。為排除發音人發聲時長的差異,將測量得到的每個語音文件的參數數據分別按其總長度分成10 等分,選取每份的平均值,得到時間歸一化的頻率數據。

5.2 實驗結果與分析

(1)韻母發聲偏誤的分析

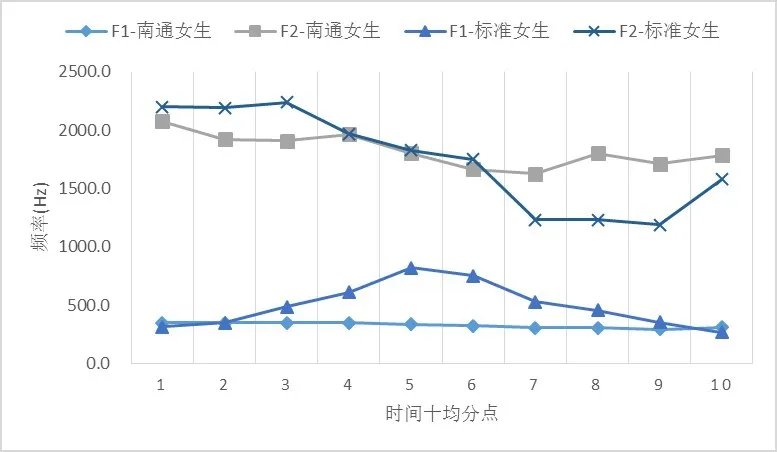

從偏誤語音數據庫中選取錯誤率最高的男生/女生韻母ueng、uan、in、ing 提取聲學參數F1 與F2,分別繪制出共振峰模式分布圖6-10。

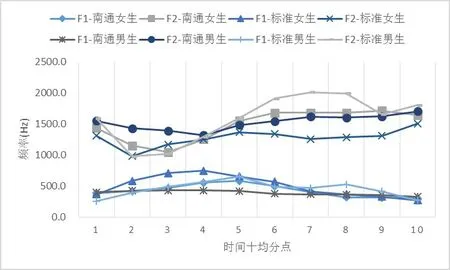

圖6 ueng發聲偏誤共振峰模式圖

從圖6中F1的軌跡來看,女生偏誤語音前半段與標準普通話語音(以下簡稱標普)差別較大,在發ueng音時前半段南通人開口度過大,舌位過低。男生語音的F1 軌跡與標普相比,過于平直。F2 軌跡雖然整體趨勢都是先下降后上升,但南通人發普通話韻母ueng時,舌位由后向前運動地較晚,且移動后舌位過于靠前。說明南通人發ueng時缺少適當的舌位高低變化,過于僵硬。

圖7 中的男生/女生普通話韻母uan 的偏誤語音F1 頻率值整體都高于標普。與標普相比,南通女生F2曲線整體都較為平穩,基本沒有上升。說明南通人普通話發聲時整體開口度過大,舌位過于平穩沒有移動,聲腔形狀變化小。

圖7 uan發聲偏誤共振峰模式圖

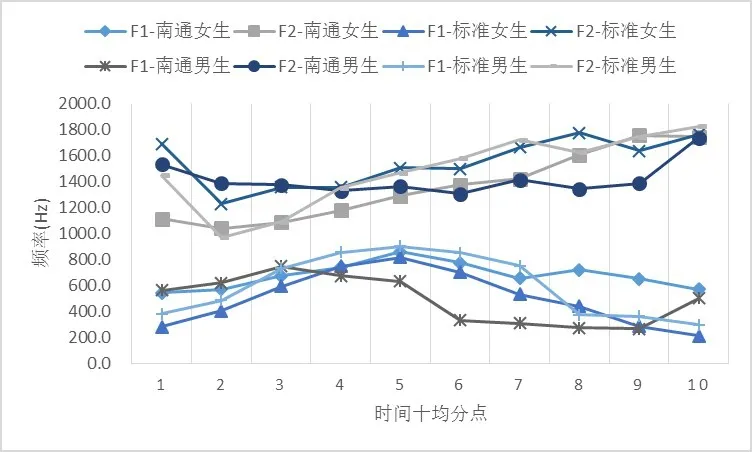

分析圖8 可以看到,與標普相比,南通人的普通話,女生與男生韻母in 的F1 軌跡十分相近,差別不大。而從F2 的軌跡中可見,女生不僅在開始發聲時舌位過于靠前,過程中也缺少先后再前的動態變化,整體變化幅度過小。男生差異主要集中在發聲的前半段,主要源于發聲時舌位靠后所致。

圖8 in 發聲偏誤共振峰模式圖

分析圖9 可以看到,韻母ing 的發聲偏誤僅在女生上有所體現。其中,F1 走勢平穩,幾乎沒有波動,而標普的F1 中間出現明顯上升變化,在發聲時舌位有較明顯的向下移動過程,而南通女生發聲時舌位始終較穩定。標普的F2 軌跡呈現明顯的下降變化趨勢,舌位由前向后移動的程度較大,而偏誤語音F2 的下降程度較小。說明,南通人在此類韻母發聲時沒有靈活的舌位移動。

圖9 ing 發聲偏誤共振峰模式圖

(2)聲母發聲偏誤的分析

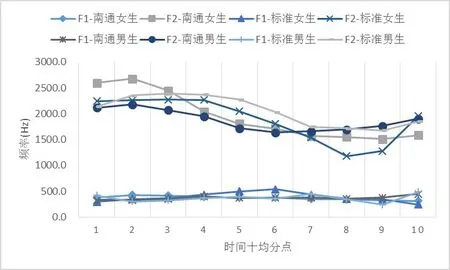

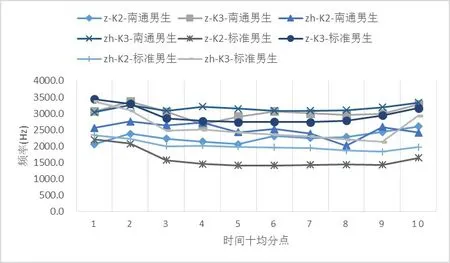

南通人普通話聲母的偏誤情況更多的是平翹舌音的混淆。從偏誤語音數據庫中選取錯誤率最高的男生聲母z、zh 提取聲學參數K2 與K3,描繪兩聲母的強頻區數據圖進行對比分析,見圖10 所示。

圖10 z/zh發聲偏誤共振峰模式圖

分析圖10 可知,南通男生的z 和zh 的K2 和K3 發聲趨勢類似,相差不大,然而分別與標普相比,差異顯著,表現在z 和zh 的強頻區數據K2、K3 的曲線變化走勢都保持一致,且相對距離基本不變。可見,發聲時舌尖幾乎沒有運動,沒有舌尖前后的發聲區別,兩者存在明顯混淆。

6 討論與分析

本文從語音生態學角度出發,借助BLP問卷調研了江蘇南通方言地區人們學習普通話過程中的相關語音生態因素。而后,選擇聽辨實驗和聲學參數兩個方面,分析上述語音生態因素在該地區人們普通話語音發聲習得過程中的影響作用。

(1)語音生態背景方面:由BLP 問卷調查的結果可以看出,南通地區方言與普通話的雙語結構是比較均衡的。說明,該地區的普通話語音習得環境較好,當地人普通話語音水平較高,對普通話的認可程度較高。普通話的使用環境,在社交、工作等公眾場合體現出了顯著的優勢。

(2)聽辨實驗方面:從人耳感知的角度,證明了該地區人們的普通話語音水平確實較高。這與1小節中國BLP問卷結果相符合,即當地人母語語音與普通話語音水平基本均衡。但是,南通人的普通話仍然在小部分聲韻母發聲上存在混淆。在聲母方面,在老派南通方言中,沒有卷舌音,而新派南通方言在普通話的長期影響下,舌音聲母已與普通話基本一致。在韻母方面,與標準普通話仍保持明顯差異之處是鼻音,南通人的普通話的前后鼻音與標準普通話在很多情況下存在相反的情況。可以看出,母語語音勢必是要影響普通話語音的習得,并表現出了明顯的負遷移作用。

(3)聲學參數方面:通過提取發聲偏誤率較高的聲母的強頻區參數K2和K3,韻母的共振峰數據F1和F2,從客觀聲學參數層面具體分析了聲韻母發聲偏誤類型的成因。聲母的平翹舌音的發聲混淆問題,取決于舌尖的靈活移動不足;韻母的鼻韻母(n 尾和ng 尾)的混淆問題,取決于舌位高低,及舌位前后動程的運動變化不到位。

可見,方言中比較根源性的發聲方法,也即方言母語語音仍較大程度上影響著南通地區居民普通話的發聲。其他類型的偏誤也不少,但錯誤率不高,這與問卷調查反映的情況是相一致的,即在江蘇南通地區普通話的影響力逐漸加強,而方言對人們語音的影響開始減小,只有一些根源性的方言發聲方法仍會帶來一定的偏誤。這些根源往往是源于母語語音系統與普通話語音系統在某些音位上差異性所導致的。尤其是那些與母語里的音相似卻無法歸類到母語里的某一范疇中,是其發聲習得的難點和重點,也是最容易發聲混淆或錯誤的。這些容易在發聲上產生問題的聲韻母在一定程度上也表征著當地方言區人們的語音發聲特色,同時,也是一種地域身份的體現。

7 結論

本文從語音生態學角度出發,采取BLP問卷調研當地人們學習普通話的語音生態背景。在此基礎上,分別從聽感和發聲兩個方面,分析該方言地區學習者普通話語音發聲特點,歸納總結該方言地區普通話發聲偏誤規律,力求能夠豐富江蘇方言地區的普通話語音習得的研究資料,促進該地區普通話的推廣與學習。