海河流域水環(huán)境現(xiàn)狀及防治策略淺談

任自明,李志豪,丁月杰,孫 瑞,王 振,2

(1.周口師范學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院,河南 周口 466001;2.周口市環(huán)境污染防治與修復(fù)重點實驗室,河南 周口 466001)

海河流域是我國七大流域之一,集水區(qū)自然徑流為 372 億 m3,總面積約 32 萬 km2,占全國總面積的3.3%。20世紀80年代以來,由于海河流域經(jīng)濟增長迅速,工業(yè)化進程加快,致使流域內(nèi)水體污染問題加劇。為了修復(fù)海河流域水體質(zhì)量,國家發(fā)布了《海河流域綜合規(guī)劃(2012—2030 年)》《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016—2020 年)》等相關(guān)條例,流域內(nèi)各省市自治區(qū)加大了水資源治理和保護力度,流域水體質(zhì)量得到明顯改善,但該流域仍存在水資源相對匱乏、水體質(zhì)量較差等問題[1]。本文基于近幾年海河流域水資源現(xiàn)狀,嘗試為海河流域水環(huán)境的改善提出相應(yīng)的治理策略及建議。

1 海河流域水資源現(xiàn)狀

1.1 水量狀況

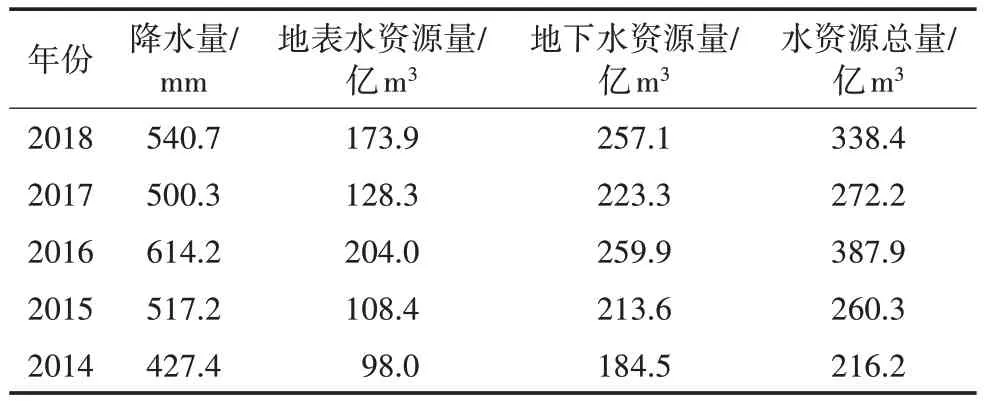

通過對2014—2018年海河流域水資源狀況進行分析,發(fā)現(xiàn)海河流域水資源量總體呈上升趨勢,詳見表1。2018年,海河流域降水量為540.7 mm,地表水資源量、地下水資源量和水資源總量分別為173.9億、257.1億和338.4億m3。水資源量的增加對于生態(tài)環(huán)境的改善、人民生活水平的提高及經(jīng)濟的發(fā)展都具有重要意義[2]。

表1 2014—2018年海河流域水資源狀況

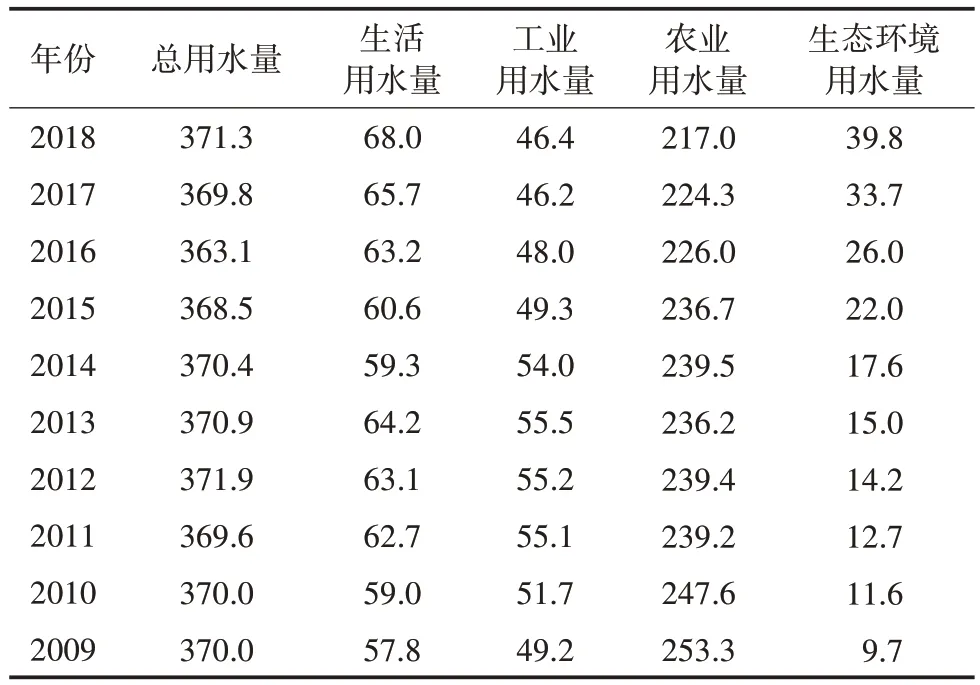

2009—2018 年海河流域年總用水量變化不大,為363.1 億~371.9 億m3,詳見表2。由于人口增長、生活水平不斷提高以及城鎮(zhèn)化的加快,海河流域生活用水量呈上升趨勢,年平均增長量為1.33 億m3。隨著國家對海河流域環(huán)境修復(fù)力度不斷加大,生態(tài)環(huán)境用水量也隨之增長,年平均增長量達到了3.34億m3。此外,生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方式的改善則有效減少了工業(yè)和農(nóng)業(yè)用水量[3]。與2009 年相比,2018 年生活用水量和生態(tài)用水量分別提高了15%和75.6%,工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)用水分別降低了6%和16.7%,這表明我國對海河流域水資源的管理措施取得了明顯效果。

表2 2009—2018年海河流域用水量 億m3

1.2 水質(zhì)狀況

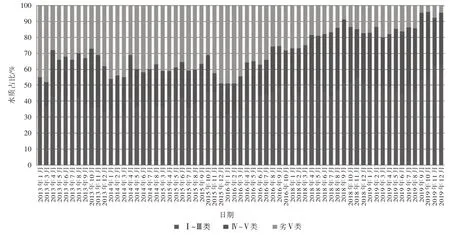

根據(jù)國家發(fā)布的《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002),對2013—2019 年海河流域地表水水質(zhì)狀況進行了分析。結(jié)果顯示,海河流域水質(zhì)狀況總體上正在不斷改善,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)水體數(shù)量年平均增長率為3.06%,劣Ⅴ類水體數(shù)量年平均減少率為 5.78%。例如,與 2013 年 1 月相比,2019 年 12月Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)水體占比從31.0%提高到62.2%,劣Ⅴ類水質(zhì)水體占比從48.9%降低到4.5%,水體質(zhì)量有較大提升,如圖1所示。

圖1 2013—2019年海河流域水質(zhì)狀況

然而,從全國范圍來看,海河流域水質(zhì)情況與其他河系仍有差距。2019 年全國地表水質(zhì)量公告顯示,2019 年海河流域優(yōu)良(Ⅰ~Ⅲ類)水質(zhì)水體占比為60%,劣Ⅴ類水質(zhì)水體占比為7%。而在全國1 940個地表水監(jiān)測斷面中,優(yōu)良(Ⅰ~Ⅲ類)水質(zhì)水體占比74.9%,劣Ⅴ類水質(zhì)水體占比3.4%[4]。其中,長江和珠江流域優(yōu)良(Ⅰ~Ⅲ類)水質(zhì)水體占比均在80%以上,劣Ⅴ類水質(zhì)水體占比均低于5%,因此海河流域還需進一步治理改善水環(huán)境。

1.3 存在問題

1.3.1 水資源短缺

由圖1 可知,海河流域夏季水體水質(zhì)明顯優(yōu)于冬季水體水質(zhì)。原因一方面可能是海河流域處于溫帶季風(fēng)區(qū),冬季水溫較低,水體中微生物活性差,降解能力低于夏季[5];另一方面,海河流域處于東部季風(fēng)區(qū),水資源補給主要依靠雨水(雪),而冬季大氣污染較嚴重,污染物隨雨水(雪)沉降進入水體,導(dǎo)致水體受到污染[6]。這些季節(jié)因素導(dǎo)致流域內(nèi)水資源在1 a 周期內(nèi)變化明顯,從而引起水資源短缺。此外,該流域人口眾多,且流域內(nèi)的河南省和山東省是我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大省,河北省、天津市是我國主要重工業(yè)聚集區(qū),大量生活用水、農(nóng)業(yè)用水和工業(yè)用水也是導(dǎo)致水資源短缺的原因之一。

1.3.2 水體富營養(yǎng)化

2013—2019 年中國水資源公報顯示,海河流域的化學(xué)需氧量、總磷、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量等主要水質(zhì)指標均存在超標現(xiàn)象,水體長期存在富營養(yǎng)化問題。研究表明,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用的肥料與農(nóng)藥僅有約30%被農(nóng)作物有效利用,大量肥料和農(nóng)藥在降雨以及土壤滲透作用下進入水體,導(dǎo)致水體污染[7];同時,大量生活污水和工業(yè)廢水的排放也會使水體氮磷含量增加,導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化。

2 海河流域水環(huán)境防治策略

2.1 制定相關(guān)政策,強化監(jiān)督管理

遵循可持續(xù)發(fā)展理念,結(jié)合海河流域水資源特點,制定資源節(jié)約型、環(huán)境友好型經(jīng)濟發(fā)展策略。一方面,通過國家宏觀調(diào)控,各地區(qū)協(xié)調(diào)配合、全面規(guī)劃,制定行之有效的政策,共同治理水體污染;另一方面,制定并完善相應(yīng)的法律法規(guī)及懲罰措施,對于超標排放單位進行相應(yīng)的處罰,并以此刺激該單位完善水處理設(shè)施。

2.2 優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),改進生產(chǎn)工藝

優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),構(gòu)建工業(yè)聚集區(qū),推進清潔生產(chǎn),提高水資源利用效率,降低水資源消耗。例如,采用廢水回用技術(shù)、冷卻水循環(huán)利用和中水灌溉城市綠化隔離帶等措施。同時,還可以通過改進農(nóng)業(yè)灌溉方式,減少漫灌,推進噴灌以及滴灌方式,以達到節(jié)約水資源和控制水體污染的目的。此外,在中下游水流緩慢地區(qū),可采用人工補植與生態(tài)堤岸建設(shè)相結(jié)合的方法,既可去除水體中污染物,又能修復(fù)河岸生態(tài)[8]。

2.3 實現(xiàn)自動監(jiān)控,完善工程設(shè)施

對于主要居民區(qū)和工業(yè)聚集區(qū),應(yīng)用信息技術(shù)建立監(jiān)控體系,實現(xiàn)自動監(jiān)控,建立科學(xué)化、信息化、即時化的監(jiān)測方案。針對水資源分布問題,各省市間應(yīng)相互協(xié)調(diào)。例如,在上游建設(shè)水庫等設(shè)施增加蓄水能力,加大下游污水處理力度,完善水利工程,保障水資源供需平衡;完善鄉(xiāng)村排水管網(wǎng)系統(tǒng),建立鄉(xiāng)村污水處理方案,實現(xiàn)污水集中治理;城市污水應(yīng)根據(jù)污水水質(zhì)及時更新處理設(shè)施,改善排水體制,確保污水全面收集并處理達標后排放,減少水體環(huán)境負荷。

2.4 提高民眾意識,倡導(dǎo)全民節(jié)水

水環(huán)境保護不僅僅是政府的工作,同樣關(guān)乎到民眾的健康以及生活質(zhì)量。一方面,政府應(yīng)積極引導(dǎo),增大宣傳力度,提高民眾節(jié)水、護水的意識;另一方面,鼓勵民眾參與到保護水資源的工作中,通過成立水資源保護志愿者協(xié)會、設(shè)立水資源保護監(jiān)督小組等方式,提高民眾積極性,使節(jié)約用水的理念深入人心。此外,實行信息公開化,明確責(zé)任制度,避免因信息不透明、推卸責(zé)任等問題打擊民眾參與的積極性。

3 結(jié)論

近幾年來,海河流域水資源總量逐年增加,供水系統(tǒng)與用水系統(tǒng)逐步完善,水體質(zhì)量不斷提升。但水體污染問題仍然存在,且與長江和珠江等流域存在較大差距,水環(huán)境保護和治理任務(wù)仍然艱巨。因此,海河流域水環(huán)境治理和保護工作依然任重道遠,建議相關(guān)部門應(yīng)從整體考慮,健全相關(guān)制度,優(yōu)化監(jiān)測技術(shù),改進治污工藝,鼓勵全民參與,共同構(gòu)建經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的和諧社會。