略論漢藏法律翻譯

⊙ 羅 科

(中國民族語文翻譯局藏語文室,北京 100080)

一、引言

我國現行法律中涉及法律語言和法律翻譯的大概有十幾部,如《中華人民共和國憲法》第139 條規定:“各民族公民都有用本民族語言文字進行訴訟的權利。人民法院和人民檢察院對于不通曉當地通用的語言文字的訴訟參與人,應當為他們翻譯。在少數民族聚居或者多民族共同居住的地區,應當用當地通用的語言進行審理;起訴書、判決書、布告和其他文書應當根據實際需要使用當地通用的一種或者幾種文字。”同樣,在民族區域自治法和刑事訴訟法等法律中也相應提及法律文書的少數民族語言文字翻譯。

雖然我們從這些法律文本中可以看到有關“法律翻譯”的條款,但這并非本文要談及的“法律翻譯”。對翻譯行業而言,至今為止,仍然缺乏行業標準和管理制度。在少數民族語言文字翻譯行業亦是如此。全國人大頒布實施的法律以及國務院公布的行政法規少數民族文本,大多是由中國民族語文翻譯中心(局)負責翻譯和審定;省(自治區)人民政府頒布的各項地方性法律法規少數民族文本,一般由省(自治區)民族語文工作委員會及其附屬機構負責翻譯和審定;地級及以下人民政府頒布的地方性法規少數民族文本由地方編譯機構負責翻譯和審定。三個翻譯渠道,各司其職,相對獨立。這樣就難免出現法律文本術語不統一、翻譯標準及原則界定模糊等問題。

本文試以筆者多年的漢藏法律以及法律解釋文本翻譯實踐為基礎,就一些法律翻譯的標準問題提出翻譯建議,供大家參考。

二、漢藏法律翻譯的實踐建議

(一)嚴謹選詞,如實傳達法律精神

通常,我們所說的“法律翻譯”包括的內容大致分為正式的法律文本翻譯,訴訟類文書翻譯,合同翻譯,法庭口譯等。無論哪種形式,萬變不離其宗,都是圍繞“法律”而言。法律是由享有立法權的立法機關(全國人民代表大會及其常務委員會)行使國家立法權,依照法定程序制定、修改并頒布,并由國家強制力保證實施的基本法律和普通法律總稱。而語言作為法律的表現形式和法律信息的載體,必須體現法律的這種社會職能。由于法律的權威性和實效性特征,法律文本、合同、訴訟類文書等都涉及有利害關系的各方。為了維護法律的尊嚴,避免譯文產生語義上的分歧而造成嚴重后果,法律語言必須遵循嚴謹原則。法律文本翻譯的選詞亦需要嚴謹準確,不能出現選詞隨意,前后不統一等錯誤。作為一名法律翻譯人員,首先要熟練掌握法律文本常用格式、語態、表達方式以及行文特點等法律文本的通用規律;其次要領會此部法律的立法目的和所要表達的內容。翻譯過程中,譯者須以謹慎嚴謹的態度和忠實準確的翻譯方法,將原文的法律精神如實地傳達給讀者。

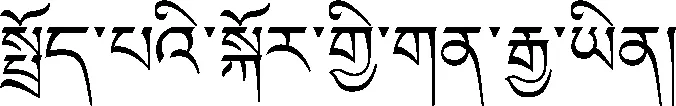

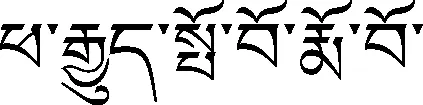

第四百七十六條規定:要約可以撤銷,但是有下列情形之一的除外。譯文為:

(二)概念清晰,確保表述正式規范

在翻譯法律條文的時候,嚴格按照法律文書的正式原則翻譯,要避免贅述等問題。比如《中華人民共和國監察法》第四十八條:

“監察機關在調查貪污賄賂、失職瀆職等職務犯罪案件過程中,被調查人逃匿或者死亡,有必要繼續調查的,經省級以上監察機關批準,應當繼續調查并作出結論。被調查人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者死亡的,由監察機關提請人民檢察院依照法定程序,向人民法院提出沒收違法所得的申請。”[2]

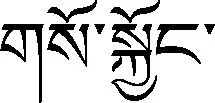

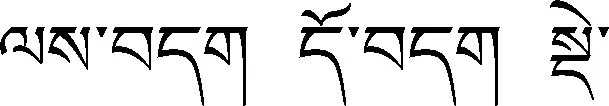

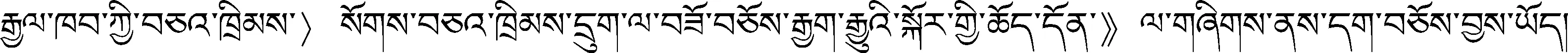

譯文1:

譯文2:

(三)對等翻譯,追求文本的功能等值

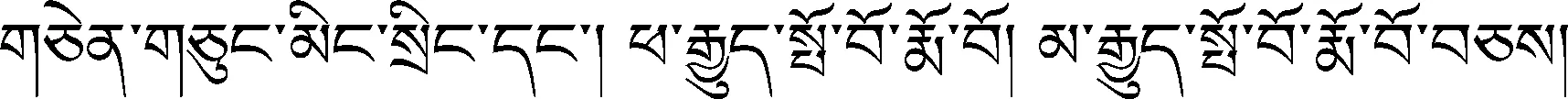

翻譯理論家尤金·A·奈達曾提出“功能對等”的翻譯理論。他提出譯文基本上應是源語信息最切近的自然對等。這種關于翻譯的概念不強調讀者為了理解源語信息一定得接受源語文化的模式,并且提出了“功能同構”的解決方式。[3]這就是說在閱讀同一個文本時,原文讀者和譯文讀者所產生的感受和體驗應該是相同或者相近的。在法律翻譯中,譯者需要理解的不只是術語和句子表面的含義,而且是其在譯語中具有的同等法律效力,使源語與譯語盡量達到對等,即原文與譯文能夠達到法律功能上的對等。因此,翻譯不能過分強調表達文本形式上的對應,而更應該注意將法律原文的意義和精神的對等傳譯。這樣的譯文才能更加精煉準確,更加符合譯文法律語言的表達習慣。由于法律文化、語法差異等原因,完全等同的效果是很難做到的。因此,法律翻譯尋求的并非原文和譯文中詞語的完全對應,而是在譯語法律文化體系中采用相近或者對應的詞語,并在符合譯文表達習慣,不產生歧義的情況下,達到與原文相同的法律效力,從而實現法律文本的對等原則。比如《刑法》第六十八條規定“犯罪分子有揭發他人犯罪行為,查證屬實的,或者提供重要線索,從而得以偵破其他案件等立功表現的,可以從輕或者減輕處罰;有重大立功表現的,可以減輕或者免除處罰。”譯文:

(四)遵循形式規范,形成統一標準

而在法律名稱下面的括號中全國人大通過時間等相關信息的譯文,也已經形成規范。比如:“1997年11月1日第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過。2007年10月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂。根據2016年7月2日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議《關于修改〈中華人民共和國節約能源法〉等六部法律的決定》修正。”譯文:

三、結語

漢藏法律翻譯的標準很難確定,正如前文所述,由全國人大及其常委會頒布施行的國家法律法規的漢藏翻譯,一直是由中國民族語文翻譯中心(局)承擔。在一代代翻譯工作者的辛勤努力下,經過近四十年的修訂統一,漢藏法律翻譯逐漸形成了適應社會主義法制體系的法律翻譯原則和方法。面對當前存在的翻譯標準不明確,譯法不統一等情況,中國民族語文翻譯中心(局)每年翻譯出版的《中華人民共和國法律匯編》就是漢藏法律統一規范的重要參考。全國各漢藏翻譯機構應以此為準,才能促進漢藏翻譯整體規范統一,最終形成漢藏法律的公認標準。同時,作為一名從事法律翻譯工作的譯員,不僅需要加強自身的法律素養,學習相關法律知識,而且要以嚴肅認真的態度對待法律翻譯。對于法律術語、表述方式、文本規律都須嚴格遵循法律文本的特點和要求進行翻譯,避免因為譯者的理解或者表述偏差,導致法律產生歧義,法律效力出現增減變化等后果。漢藏法律翻譯從業人員應及時溝通翻譯問題,共同努力,分析對策,早日建立更加專業、更加完善的漢藏法律翻譯標準體系,推動法律翻譯事業健康發展。

注 釋:

① 2018年法律匯編藏文版,未刊稿。

② 2020年刑法修正案藏文版,未刊稿。