十月金秋話茶宴

吉洺萩

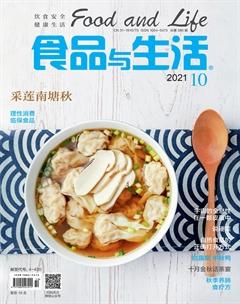

茶汁豆腐

9月蝸居在杭州家里,正想著10月的專欄稿內容。一個平時愛較真的朋友閑聊中忽然問我:茶宴和茶餐到底有啥區別?

這一問,在我看來倒是個好問題,學問學問,問題是個讓人學習的好機會。好在,多年前在一家會所做顧問時,就對這個問題的定位詞語表述有過研究和斟酌。今天趁興就用文字來梳理一下。

宋 趙佶《文會圖》

茶宴:以茶代酒

打開萬能的“度娘”,我們來看看關于“茶宴”的解釋:茶宴,又稱“茶會”,是以茶代酒作宴、宴請款待賓客之舉。茶宴始于南北朝,興于唐代,盛于宋代。“茶宴”一詞最早出現于南北朝山謙之的《吳興記》一書,其中說到“每歲吳興、毗陵二郡太守采茶宴于此。”到了唐代,大才子錢起的《與趙莒茶宴》中寫道:“竹下忘言對紫茶,全勝羽客醉流霞。塵心洗盡興難盡,一樹蟬聲片影斜。”宋代,黃庭堅行書留下的墨寶《茶宴》有云:“元祐四年正月初九茶宴,臣黃庭堅奉敕,敬書于績臣殿中。”

古人茶宴的儀式依據環境條件和規模而有所不同,其中氣氛肅穆莊嚴、禮節也相當嚴格的要數皇宮里的茶宴。所用茶葉都是明前貢品,茶具也是名貴器皿,水也是清泉玉液。自始至終,都以品茗貫穿。整個茶宴過程,有迎送、慶賀、敘誼、觀景等儀式。

總的來講,從文字的表述來看,古代的“茶宴”里沒有看到和“菜肴”有關的信息,更像現代意義上我們說的純粹一點的茶會。

茶餐:以茶入菜

那我們現代人理解和接觸的茶宴又是什么呢?其實是以茶為主題的宴會設計。這個宴會可以全部以茶入菜,也可以部分入菜,我們可以把它理解為茶餐。

不過,現代人沒古人那么講究,興致來了,飲茶也能就著各種新奇的茶菜肴,如果是熟悉的好友,也可以沒啥規矩,酒喝起來似乎也沒啥障礙,反正就是吃吃喝喝都和茶有關,甚至有時講的就是一個排場。

黃庭堅《茶宴》

茶葉入菜,古今中外皆有。我在韓國時就吃到用茶葉做的泡菜,又苦又辣;在云南茶山,茶葉炒雞蛋是家常菜;蘇州的碧螺春蛋花湯、杭州的龍井蝦仁、各種茶做的茶葉蛋也都是老百姓不足為奇的茶菜了。

茶葉入菜其實還是不容易的,因為它本身的苦澀味道需要和菜肴互補才能出彩。好在物質豐富以后,廚師們和吃客也一直在變著花樣地摸索著。我在這里說幾樣茶菜肴,讀者們回想起來,可能在一些餐廳吃到過。

樟茶鴨用花茶、稻草、松柏皮、樟樹葉拌勻做熏料,將腌過的肥母鴨的鴨皮熏至黃色,再將鴨上籠蒸后炸制而成。

茶香牛肉牛肉切成小塊,冷水下鍋,沸騰后撇去浮沫,用小火再煮半小時,洗凈;炒鍋燒熱后,放入植物油、蔥段、姜片和牛肉略炒,然后加入綠茶(紅茶也可)、料酒、醬油、白糖、紅棗、桂皮、茴香,加水適量,大火燒開后小火燜,待牛肉酥軟、茶香逸出時改用大火收汁,即成。

茶汁豆腐我在家里經常做:將一塊豆腐洗凈,雞蛋一枚打入碗中,加少許鹽攪勻成蛋液;鍋里放油、豆腐,搗爛后邊炒邊煎,然后加上沖泡開的綠茶汁及蛋液、鹽,可以再加點蔥花,出鍋后淋上點香油,很是清淡可口。

其他如用各種茶葉浸潤的水加入菜肴中,變化無窮。其實,喜歡美食的朋友,每個人都可以去創造屬于自己的那道茶菜。

隨著近幾年茶文化的興盛,以茶為主題的餐廳會所也越來越多,研發的菜肴新品也層出不窮,眼、耳、鼻、舌、身、意也就這樣浸淫在現代茶宴的各種味道和風格里。

作為餐飲企業,單純的“飲”較難獨立生存,所以以茶佐“餐”,以茶入“餐”,中外皆然。在我國香港、廣東一帶遍布的茶餐廳便是茶餐最好的表達。茶可以選擇紅茶、綠茶、烏龍、普洱,大類分得很清晰;餐就是各種小吃、點心,中西合璧。茶餐廳也是各個年齡段都喜歡去的地方,因為輕松、簡單、快速,雖然“茶”字還是放在前面,但只是作為解渴的飲品而已。

天下萬物,人為之所用。時代的車輪滾滾前行,一切都在發生著變化,然而總有些本質的事物幾千年都不會變,比如茶,這片葉子終究是人類的好朋友。