精益改善在企業管理中的應用和實踐

趙文軍、衛雄飛、石磊、閆強、馬雷鵬 /山西航天清華裝備有限責任公司

近年來,企業內部大力推行精益管理模式,基本建成了現代化的企業管理體系,并將績效指標管理模式導入,培育了全員參與持續改善的精益文化。精益管理以數據驅動為核心,構建體系化的績效指標體系,實現對企業生產的周期、質量、成本、人才等核心要素的全面管控;以業務改善為目標,建立以指標為牽引驅動業務改善的改善機制,深入推進全員精益改善,通過展示優秀項目的成果,推廣先進的改善經驗,使得精益管理改善項目在企業內部發揮示范引領作用,進一步延伸精益管理的范圍,擴大精益改善的影響。通過持續開展精益管理,有效提升了企業的生產效率和運營質量。

一、項目背景

1.傳統企業內部管理的現狀

傳統企業內部管理存在較多問題,例如:在企業內部,研制、批產、檢修3種不同性質的產品同時在生產現場流轉,交叉運行,互相干擾,嚴重影響企業總體產能的有效發揮;企業生產組織架構和內部管理模式落后于時代發展,面臨日益嚴峻的質量、成本、周期壓力;員工的主人翁意識不強,工作的積極性不夠;本職工作要聽從領導的安排和指派,核心工作的推動要靠領導親力親為;部分領導不注重鼓勵全員主動發現問題和持續改善問題,解決問題時不注重引入科學的工具和方法,問題解決后,不總結系統性的改善經驗,不用制度和流程來固化改善成果,企業管理效率低下。

傳統粗放式的管理模式遠遠落后于市場需求,不能滿足客戶對產品質量、采購成本、交付周期等的現實需求,因此,為了適應企業精益化轉型需求,需要在企業管理中導入現代化的精益思想,建立全員改善的機制,推行體系化的精益管理模式。

2.精益改善的系統性研究

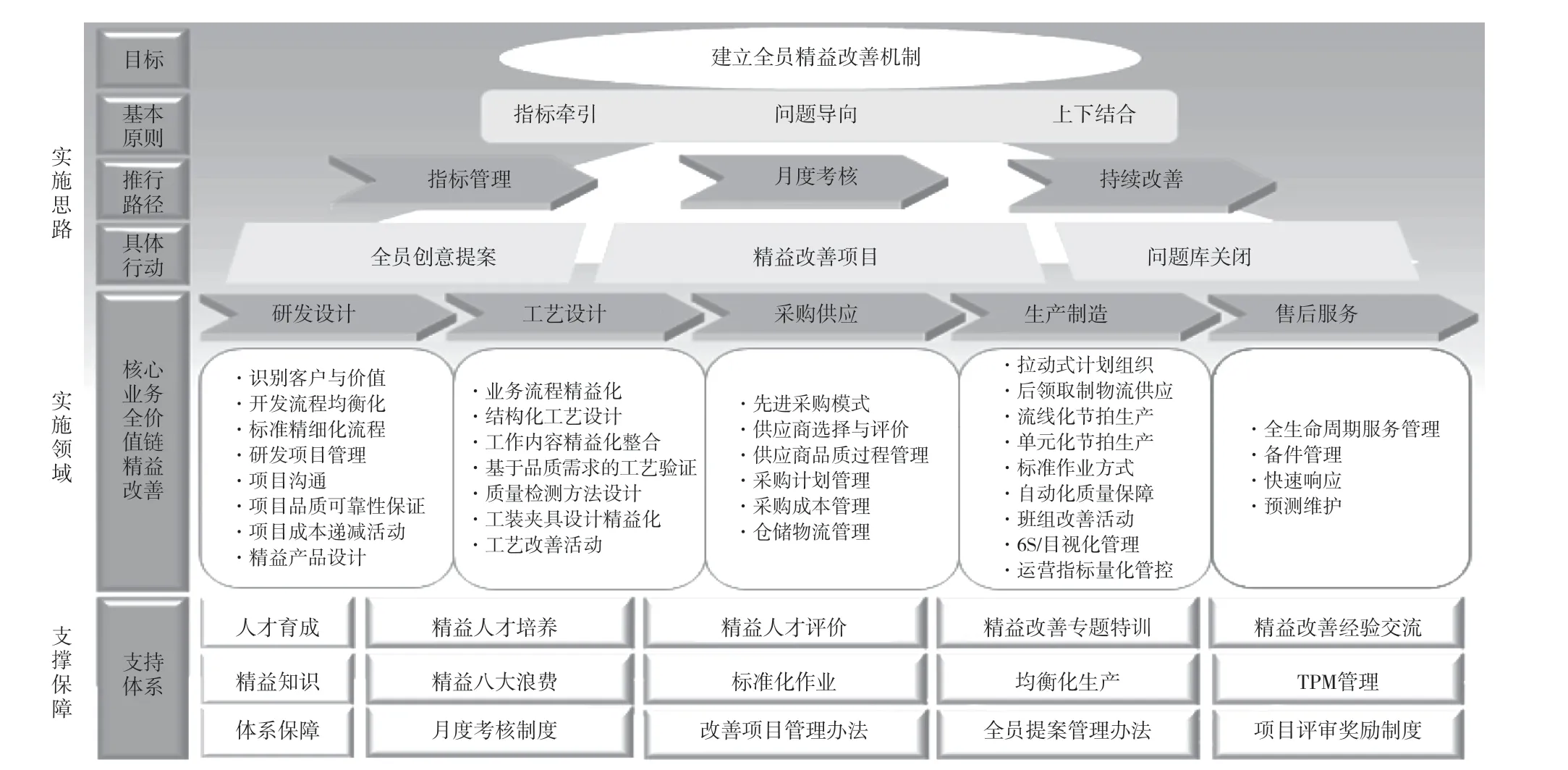

在企業管理中引入現代化的“精益生產”理念,就是要在企業內部建立系統性的精益管理模式,完善全員性的精益改善機制。為此,需設立科學的績效指標體系,建立企業內部的月度考核機制,推動全員參與精益改善工作,不斷完善企業管理的規章制度,優化企業運營的操作流程;識別企業全價值鏈的關鍵成功要素,使管理聚焦到“設計研發、工藝技術、采購供應、生產制造、售后服務”全流程的核心業務。項目組以精益人才培訓、精益知識普及、精益文化塑造為基本支撐,構建了具有企業特色的全員性體系化的精益改善模型,如圖1 所示,以實現企業經營管理對產品生產周期、質量、成本及人才的全面管控,健全全員精益改善機制,不斷優化生產及管理流程,達到持續改善的效果,使企業管理科學化、規范化。

圖1 全員精益改善體系模型

二、工作與實踐

1.實行體系化的指標管理模式

(1)公司級層面的績效指標體系

績效指標體系是企業的“溫度計”和“轉速表”,科學合理的績效指標能夠反映出企業的真實面貌,衡量出企業的運行狀態。精益管理就是在企業內部建立起一套分層級、可量化的績效指標體系,并以此來導向發展目標、衡量工作質量。公司級層面的績效指標體系要全面承接上級部門對企業的發展要求、考核指標,也要體現企業自己的發展戰略和年度重要事項。公司級績效指標體系主要包括:T(周期類)、Q(質量類)、C(成本類)、D(發展類)4類指標,每年要根據企業的重點工作適當調整各類指標的數量和權重。

(2)分公司級的績效指標體系

績效指標體系是連接企業戰略目標和經營業績的紐帶與橋梁。它可以傳遞企業價值導向,將企業的戰略目標和業務重點落實到員工的行為上,最終達到提升員工績效,從而提升部門乃至企業整體績效的目標。各分公司要根據公司的指標體系,梳理本單位需要管控的重點事項,建立起適合部門業務實際的績效指標體系,把分公司管理的“生產、質量、成本、設備、安全、環境、人事”七大任務量化為數字和指標,分解到各生產班組。

(3)績效指標的數據收集和閉環管理

指標體系建立后,就要對指標進行管理。按照業務分工,指定各層級績效指標的責任單位和責任人,各指標管理人員定期收集分析各項指標數據,在月度指標管理例會上進行展示和匯報。績效指標管理方法就是運用精益理念,將管理指標化、指標數據化;運用統計方法、圖形工具對績效指標進行分析匯總,展現指標數據的變化趨勢,督促責任部門開展針對性的改善活動,促進指標的良性改善和管理的有效提升。

2.推行全員改善的月度考評

(1)實行分類管理的月度考評

根據各單位的業務性質和特點,實行分類和分級管理,把企業下屬的單位劃分三大類:生產類單位、運營指標緊密單位、運營指標支持單位。針對這3類單位業務范圍、職能性質的差異,確定各類部門推進精益生產的重點方向。生產單位:重點推行基于七大任務的三級指標管理體系,促進企業運營指標的良性改善;重點推行生產現場精益化建設,實現標準化作業、目視化管理、信息化物流、本質化安全。指標緊密單位:突出指標管理部門對責任部門的推動作用,通過對指標責任部門的量化評分、排名考核,督促責任部門的正向改善。指標支持單位:重點導入精益生產的理念,學習精益生產的管理工具。

(2)確定精益管理月度考評的維度和權重

為了促進企業內部各單位績效指標的正向改善和業務優化,需要建立全員改善的月度考評制度。通過合理設置月度考評的維度和權重,分類考核,量化評分。月度考評要對各部門的精益運營指標數據結果進行月度評價和考核,關注精益改善的效果和績效指標的變化,管控企業的改善過程。月度考評的維度和權重根據單位性質確定,詳見表1。

表1 生產單位月度考評維度和權重

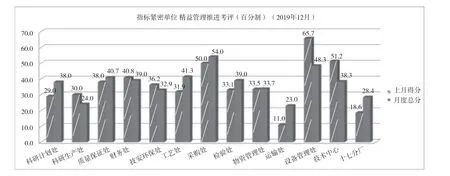

(3)全員改善的量化評分和考核排名

企業運營管理部門每月對生產類單位、運營指標緊密單位、運營指標支持單位的全員精益改善活動進行量化評分,分類排名。運營指標主要從運營指標改善率和綜合改善度2個方面對企業運營的相關部門進行考核評價,以改善結果為導向,以客觀的指標數據為依據,倒逼各部門通過業務的改善和優化促進本部門績效指標的良性變化,其中運營績效指標可根據企業年度經營的實際情況進行調整。按照相應的權重及專門的計算公式,將各單位每個月開展的各項精益改善活動折算和量化成數字,形成各單位的月度考評得分,并進行縱向對比、橫向排名,每月定期公示,如圖2 所示。每年底,企業運營部門召開“精益推進總結大會”,根據各部門全員精益改善的考評得分情況,評選出一、二、三等獎。由企業高層領導進行頒獎。

圖2 精益管理推進月度考核評分展示

3.開展精益提案和改善項目活動

(1)精益提案和問題庫關閉

精益提案就是通過全員的視角,發現企業在“產品設計、工藝流程、計劃組織、成本控制、生產過程、質量管控”等關鍵環節存在的問題和缺陷。建立全員精益提案的機制,鼓勵全體員工發現工作中的問題、制度流程中的缺陷,以標準的精益提案形式每月定期上報。為了便于各單位更好地組織員工開展精益提案,精益管理部門負責設計好精益提案的模板,明確精益提案的范圍,規定各類部門每月精益提案的數量上限,梳理和規范精益提案的提出、上報、評審、獎勵、實施、關閉等管理流程。精益推進管理部門每月匯總提案,組織評審,將評審采納的精益提案進行梳理分類,并歸結到相應的責任部門,形成各部門的問題庫,每月定期更新公示,通過公示制度形成倒逼機制,引導責任部門通過日常業務工作或組織各類改善項目的形式關閉“問題庫”,實現問題的閉環管理。

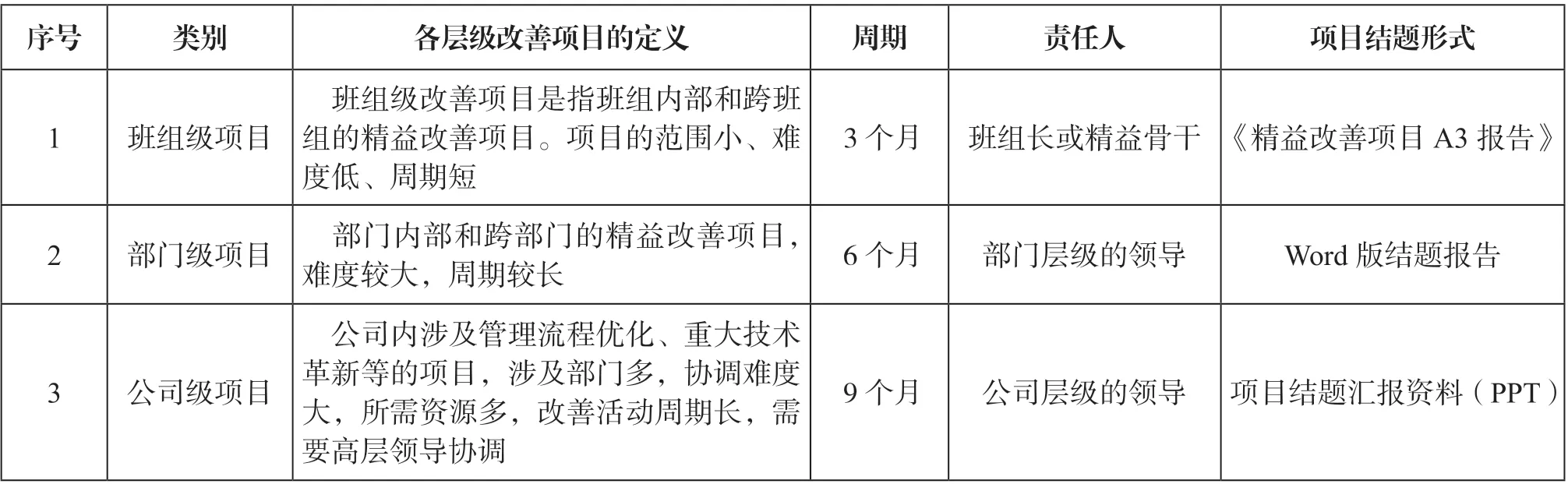

(2)開展多層級的精益改善項目

精益管理推進組負責統籌策劃、牽頭組織各類改善項目的開展,改善項目的管理按照“三個層級、三次評審”的模式進行。精益改善按照項目實施的重要程度、改善實施周期的長短不同,分成3個層級:公司級精益項目、部門級精益項目、班組級精益項目,分層實施、分類管理。改善項目需要經過3次評審:立項評審、中期評審、結題評審,立項評審主要審查項目的必要性和可行性;中期評審重點核查項目的改善措施和實施方案;結題評審重點審查項目的改善效果和證明材料,鑒定項目的成果,核算項目的節創價值。精益改善的開展需要做到技術、生產、管理相結合,改善團隊主要包括以下3類人員:一線業務骨干、專業技術人員、部門領導。改善小組活動要集思廣益,分工負責,改善項目的實施方案要做到現狀清楚、目標明確、對策具體、方法得當、措施落實、責任到人。各層級精益改善的特點和基本要求見表2。

表2 各層級精益改善的特點和基本要求

4.精益改善的技術輔導和過程管控

項目管理部門根據項目的類型和特點,開展有針對性的“技術幫扶”,定期組織專家團隊進行技術輔導和現場調研,審查改善項目的技術方案,核實改善項目的進度和質量。公司級重點項目要站在整體利益的全局高度考慮問題,打破部門利益的枷鎖,消除業務流程的壁壘,由項目組聯合外部咨詢顧問共同制定技術方案和推進計劃。在企業內部遴選出專家支援團隊,涵蓋質量、技術、生產、工藝、財務等領域,負責精益改善的立項、中期、結題評審和成果鑒定,節創價值的復核和改善項目的中期檢查及技術輔導等工作。重點改善項目涉及企業內部管理流程變革、重大技術革新等事項,技術風險高、涉及部門多、協調難度大,需要外部咨詢顧問全程參與,高層領導定期點檢。重大項目實施“作戰地圖式管控”,明確項目的責任主體,細化項目的改善對策,量化項目的改善目標,保證重點項目的推進實施有詳細的“路線圖”和明確的“時間表”。項目管理部門定期組織高層領導、外部顧問、業務主管召開項目協調會,溝通項目的進展情況,協調項目推進中的問題,決策項目的改善措施。

5.精益改善的成果固化和經驗推廣

項目結題后要按照改善效果和節創價值對項目團隊進行獎勵,還要把項目的改善措施和成果固化到相關的工藝文件、標準規范、業務流程、管理制度中,實現改善項目的落地生根、開花結果。在改善過程中,也要注重經驗交流和知識共享,精益推進管理部門要定期組織“優秀改善項目發布會”,展示優秀項目的成果,宣傳改善團隊的事跡,推廣先進的改善經驗,使得優秀的改善項目在企業內部發揮出示范引領作用,進一步延伸精益改善的范圍,擴大精益改善的影響。

項目結題后要按照改善效果和節創價值對項目團隊進行獎勵,還要把項目的改善措施和成果固化到相關的工藝文件、標準規范、業務流程、管理制度中,實現改善項目的落地生根、開花結果。在改善過程中,也要注重經驗交流和知識共享,精益推進管理部門要定期組織“優秀改善項目發布會”,展示優秀項目的成果,宣傳改善團隊的事跡,推廣先進的改善經驗,使得優秀的改善項目在企業內部發揮出示范引領作用,進一步延伸精益改善的范圍,擴大精益改善的影響。

三、實施效果

1.定性成果

基于“管理制度化、制度流程化、流程表單化”的理念,項目組研究制定了企業運營績效指標體系文件,確定了關鍵成果和關鍵績效指標的數據采集流程和表單,建立了業務模塊月度指標例會制度,定期匯報展示各個運營績效指標的變化,確保績效指標體系和企業核心業務的有機融合。通過精益文化的宣傳和精益知識的培訓,在企業營造了“全員參與、持續改善”的文化氛圍,鼓勵員工發現問題和解決問題,尊重員工的建議和意見,充分發揮全體員工的主體作用,推動企業管理提升的變革。

2.定量成果

在庫存方面,企業存貨余額持續下降,庫存周轉效率持續提升。企業制成品、在制品、原材料等各類物資合并口徑的庫存金額大幅下降,降幅達25%左右;庫存周轉速度提升28%左右。在綜合費用方面,企業綜合成本呈逐年下降趨勢,年均降幅4.3%,其中低值易耗品降幅17%,物料消耗降幅3%,可控費用絕對金額降幅明顯,2020 年較2019 年降低2700 萬元左右。在指標牽引改善方面,截至2020 年底,企業運營績效指標體系已運行近5 年,通過績效指標牽引的改善項目已有350 余個實施完成并通過結題評審,累計節創價值達7400余萬元。

在企業后續管理改進過程中,要把企業的年度績效指標體系和企業核心業務事項深度融合,通過識別企業全價值鏈關鍵成功要素,聚焦企業經營管理的核心業務和關鍵環節,以數據驅動為核心,構建體系化的績效指標體系,實現對企業生產的周期、質量、成本、人才等核心要素的全面管控。同時,以業務改善為目標,建立以指標為牽引驅動業務改善的改善機制,從而持續深入推進全員精益改善工作。