圍術(shù)期護理干預(yù)對膽囊合并膽總管結(jié)石患者術(shù)后并發(fā)癥的影響

劉 蘭

(臨夏州人民醫(yī)院,甘肅 臨夏 731100)

膽結(jié)石是膽囊和(或)膽管結(jié)石疾病,屬于消化系統(tǒng)中較為常見的疾病類型。流行病學調(diào)查顯示,約有7%~21%的膽囊結(jié)石患者同時存在膽總管結(jié)石。隨著人們生活水平的提高以及生活方式的改變,膽結(jié)石的發(fā)病率呈逐年上升趨勢[1]。三鏡聯(lián)合治療(腹腔鏡、十二指腸鏡及膽道鏡)是目前臨床上應(yīng)用較為廣泛的治療方式,但其預(yù)后仍未達到期望目標。臨床研究表明,在手術(shù)治療期間采用良好的護理干預(yù),可提高臨床治療效果,改善預(yù)后[2]。基于此,我院應(yīng)用圍術(shù)期護理干預(yù)對膽囊合并膽總管結(jié)石患者術(shù)后并發(fā)癥的影響因素進行了深入研究,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 基礎(chǔ)資料

選取2019年2月—2020年3月臨夏州人民醫(yī)院收治的92例膽囊合并膽總管結(jié)石患者為研究對象,根據(jù)隨機數(shù)表法將其分為觀察組與對照組,每組各46例。對照組中男24例,女22例;年齡在23~72歲,平均年齡(47.6±6.9)歲;結(jié)石直徑在10.1~22.5 mm,平均結(jié)石直徑(17.28±1.97)mm。觀察組中男25例,女21例;年齡在22~74歲,平均年齡(48.3±7.8)歲;結(jié)石直徑10.2~23.1 mm,平均結(jié)石直徑(18.13±1.56)mm。兩組臨床基礎(chǔ)資料對比均無顯著差異(P>0.05)。本研究已獲我院醫(yī)學倫理委員會批準,所有參與研究的患者均知情并簽署了同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:經(jīng)彩超檢查后確診為膽囊合并膽總管結(jié)石并達到手術(shù)指征者。

排除標準:①有膽囊手術(shù)史者;②肝腎及其他臟器功能嚴重不足者;③無法耐受手術(shù)和麻醉者;④存在認知、記憶障礙等精神疾病,無法配合完成研究者。

1.3 方法

治療方法:術(shù)前對所有患者進行ERCP檢查,了解膽道梗阻情況并測量膽總管結(jié)石直徑后行取石術(shù),觀察患者術(shù)后病情,約一周后行腹腔探查及膽囊切除術(shù),縫合膽道后應(yīng)用抗生素,以防止感染[3]。

護理方法:對照組采用常規(guī)護理干預(yù),包括定期清潔、消毒病房,告知患者手術(shù)前后的注意事項,行常規(guī)胃腸減壓術(shù)以及術(shù)后嚴密監(jiān)測患者的生命體征,指導(dǎo)患者用藥等。觀察組采用圍術(shù)期護理干預(yù):(1)術(shù)前護理。①定期清潔、消毒病房,按時通風,病房溫度及濕度適宜。②根據(jù)患者及其家屬的文化程度選取適宜方式向其講解與膽結(jié)石相關(guān)的醫(yī)學知識以及注意事項,提高患者的認知。③積極與患者溝通,為患者進行心理疏導(dǎo),消除患者對手術(shù)的恐懼感以及對術(shù)后恢復(fù)的擔憂和焦慮,講述手術(shù)成功案例以增強患者對手術(shù)的信心。④術(shù)前掌握患者的基本情況,包括飲食習慣以及有無其他病史等。完善術(shù)前檢查,包括肝腎功能、血常規(guī)、心電圖以及B超等。術(shù)前禁水、禁食,并行常規(guī)胃腸減壓術(shù)[4]。(2)術(shù)中護理。在滿足手術(shù)條件的情況下為患者提供舒適的手術(shù)環(huán)境[5]。(3)術(shù)后護理。術(shù)后指導(dǎo)患者選取舒適體位。嚴密監(jiān)測患者的生命體征,如心率、血壓等,發(fā)現(xiàn)異常及時上報醫(yī)師進行處理。指導(dǎo)患者術(shù)后6 h后緩慢坐起并攝入流質(zhì)食物。術(shù)后正確用藥[6]。

1.4 觀察指標

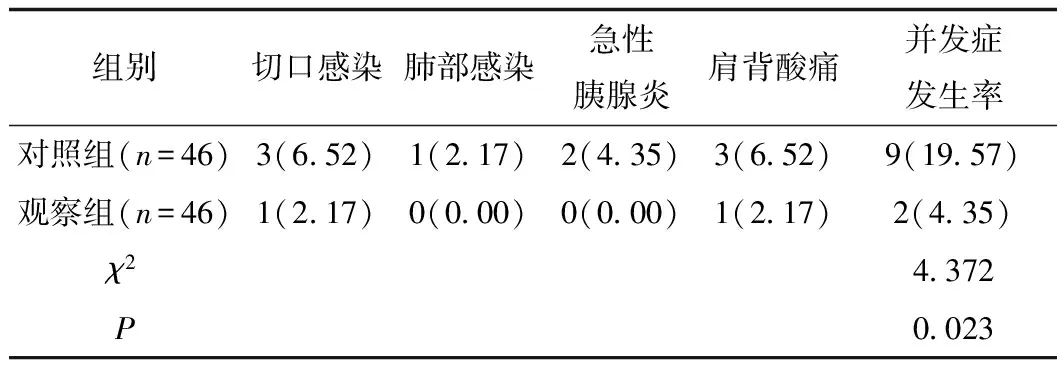

切口及肺部感染、急性胰腺炎、肩背酸痛等均為膽囊合并膽總管結(jié)石患者術(shù)后常見的并發(fā)癥,觀察并記錄兩組患者發(fā)生并發(fā)癥的情況并進行比較分析。

1.5 統(tǒng)計學方法

2 結(jié)果

對照組中有9例出現(xiàn)并發(fā)癥,發(fā)生率占19.57%,觀察組中有2例出現(xiàn)并發(fā)癥,發(fā)生率占4.35%,觀察組的并發(fā)癥發(fā)生率顯著低于對照組(P<0.05),差異具有統(tǒng)計學意義,見表1。

表1 兩組患者經(jīng)護理后的并發(fā)癥發(fā)生情況比較 例(%)

3 討論

隨著微創(chuàng)技術(shù)的快速發(fā)展以及醫(yī)療水平的不斷提高,腹腔鏡聯(lián)合十二指腸鏡和膽道鏡即“三鏡聯(lián)合”手術(shù)方式已廣泛應(yīng)用于膽囊合并膽總管結(jié)石患者中。“三鏡聯(lián)合”突破了傳統(tǒng)治療方式的盲目性與局限性,具有治療時間短、痛苦小、精準度高以及更加安全有效的優(yōu)勢,但由于受各種因素的影響,術(shù)后并發(fā)癥仍有發(fā)生[7-8]。圍手術(shù)期護理干預(yù)是一種新型的護理模式,它彌補了常規(guī)護理的不足,遵循“以人為本”的基本原則,在對膽囊合并膽總管結(jié)石患者的護理過程中兼顧術(shù)前、術(shù)中及術(shù)后整個過程,涉及環(huán)境護理、健康教育、心理疏導(dǎo)以及病情干預(yù)等,充分滿足了患者對護理工作的需求,縮短了患者的康復(fù)時間。

本次研究中,對照組采用常規(guī)護理干預(yù),觀察組采用圍術(shù)期護理干預(yù),觀察組的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率僅占4.35%,顯著低于對照組的19.57%(P<0.05),差異具有統(tǒng)計學意義。說明圍術(shù)期護理干預(yù)在減少患者術(shù)后并發(fā)癥方面更加有效,能縮短患者的恢復(fù)時間,改善預(yù)后。

對膽囊合并膽總管結(jié)石患者實施圍術(shù)期護理干預(yù),能有效降低術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率,縮短患者的術(shù)后康復(fù)時間。