海南清瀾港紅樹林出現枯黃特征初步分析

曾傳智,宿少鋒,林之盼,張敏,王小燕,雷相齡,薛楊,陳惠玲

1.海南清瀾港省級自然保護區管理站,海南文昌 571339;

2.海南省林業科學研究院(海南省紅樹林研究院),海南海口 571100

海南紅樹林資源和紅樹林種類豐富。海南紅樹林總面積達到5724hm2,主要分布于海口、文昌和儋州3 個沿海市縣,占全省紅樹林總面積的75%以上,其中清瀾港是文昌紅樹林分布最為集中的地區。清瀾港紅樹林保護區于1981 年建立,原為縣級自然保護區,1992 年升格為省級自然保護區。保護區內紅樹植物有22 科16 屬35 種,主要樹種為海桑(Sonneratia caseolaris (L.) Engl.)、紅樹(Rhizophora apiculata Bl.)、紅海欖(Rhizophora stylosa Griff.)、白骨壤(Avicennia marina(Forsk.)Vierh.)、海蓮(Bruguiera sexangula (Lour.)Poir.)等。保護區候鳥類有12 目37 科99 種,以水鳥為主,常見有白鷺(Little Egret)、蒼鷺(Ardea cinerea)、池鷺(Ardeola bacchus)、灰鶴(Grus grus)等[1,2]。清瀾港保護區范圍內紅樹植物種類與東寨港自然保護區相比更為豐富,具有獨特的連片正紅樹種群、角果木(Ceriops tagal (perr.)C.B.Rob.) 群落、木果楝(Xylocarpus granatum Koenig)群落、海桑屬的海桑、杯萼海桑(Sonneratia alba Sm.)、擬海桑(Sonneratia paracaseolaris Ko,E.Y.Chen et W.Y.Chen)群落,半紅樹海杧果(Cerbera manghas L.)、黃槿(Hibiscus tiliaceus Linn.)、海漆(Excoecaria agallocha Linn.)等群落[3,4],生長分布呈帶狀,具有較優勢的典型性和稀有性,瀕危植物有海南海桑和水椰,因而具有復雜潛在的科研意義。

然而,隨著經濟可持續發展,紅樹林濕地生態系統與人類活動之間的矛盾越來越突出,水產養殖、旅游業、生活區域擴建等對近海海水的污染,以及臺風的襲擊,造成清瀾港紅樹林出現大范圍的枯萎退化。該研究針對清瀾港紅樹林枯萎退化區域進行調查,并找出導致紅樹林出現枯黃的原因,對清瀾港紅樹林濕地資源的保護和恢復具有重要的意義。

1 研究區概況

海南清瀾港紅樹林自然保護區位于海南省東北部文昌市界內,地理坐標為19°15′N~20°09′N,110°30′E~110°02′E。保護區總面積2906.57hm2,屬熱帶海洋性季風氣候,終年無霜,冬無嚴寒,四季常青,雨水充沛,日照充足,氣候溫和。常年平均溫度為24.1℃,年平均日照時數為1953.8h。年平均降雨量為1749.5mm,年平均相對濕度為87%。

2 調查區域和方法

2.1 調查區域

以清瀾港保護區轄區內紅樹林管護林地為調查區域,主要分為3 片區,第1 片區位于文昌市東南方的八門灣(清瀾港)沿海岸紅樹林區域,包括文城、東郊、文教、龍樓、東閣5 個鎮沿海岸區域;第2 片區位于文昌市北部鋪前港、羅豆海域沿海一帶紅樹林區域;第3 片區位于文昌市南部會文鎮沿海一帶紅樹林區域。

2.2 調查方法

2.2.1 紅樹林出現枯死發黃面積調查

采用手持GPS(UniStrong G128)沿地塊邊界實地測量(國家大地2000 坐標系),利用地理信息系統ArcGIS10.2 軟件求算面積(測算面積允許誤差±5%)。

2.2.2 紅樹林死亡樹種及株數統計

枯死發黃樹種認定:根據植物形態、有無氣生根、樹干和枝條形態、葉型等情況進行現場認定,并參考植物志進行核對。

枯死發黃紅樹株數統計:(1)對于枯死和發黃林木比較密集且面積相對比較大地塊,設置具有代表性小樣方3 個,面積為5m×5m,點數小樣方內枯死和發黃林木株數,求出平均每平方株數,再乘以地塊面積,即枯死和發黃林木地塊總株數=平均每平方株數×地塊總面積;(2)對于枯死和發黃林木比較稀疏或面積相對較小地塊,枯死木和發黃林木株數采取全面清點。

2.2.3 枯死發黃原因調查

土壤沙埋深度調查:在枯死發黃紅樹林區域挖掘土壤剖面,測量呼吸根與地面的深度。

水質調查:用干凈的容器采集枯死紅樹林區域內的水(或養殖塘排入該區域內的水),同時采集其附近的海水作為對照樣本,送至海南省地質測試研究中心進行水質污染指標檢測,并對檢測結果進行分析。

病蟲害調查:對枯死發黃紅樹林區域進行實地踏查,根據樹根、樹干、樹枝、樹葉有無蟲孔、有無蛾類幼蟲等,特別對團水蚤、藤壺危害較大的進行調查。

3 調查結果

3.1 紅樹枯死發黃區域分布特征

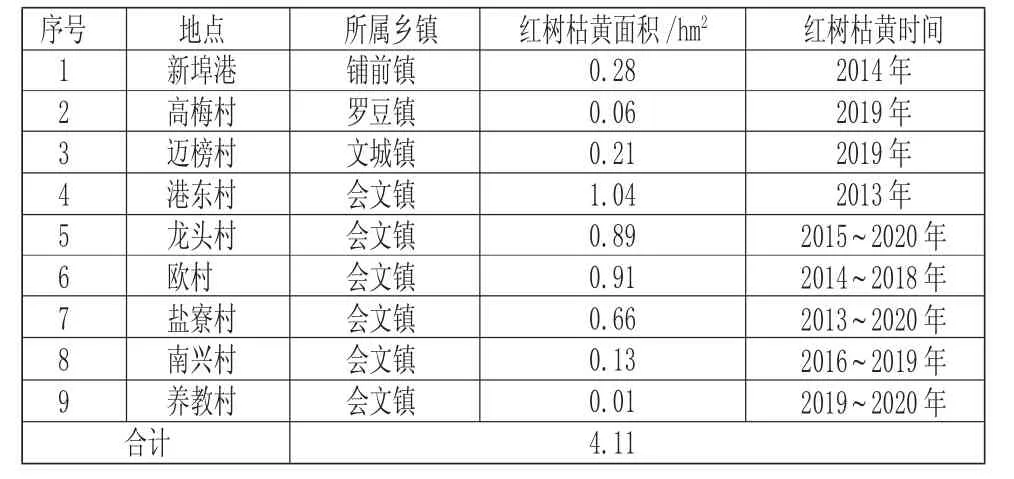

經調查統計,海南清瀾港紅樹林枯死發黃區域主要分布于會文鎮、文城鎮、羅豆鎮和鋪前鎮沿海岸4 個區域,共計紅樹林危害面積4.11hm2,其中會文鎮紅樹林枯死發黃面積最大,達到3.56hm2,其次是鋪前鎮0.28hm2、文城鎮0.21hm2,羅豆鎮(0.06hm2)面積最小。經對比歷年的衛星影像,清瀾港紅樹林出現枯死發黃時間在2013~2020 年之間。

表1 紅樹林枯死發黃區域分布情況Tab.1 Distribution of death or yellowing areas in mangroves

3.2 紅樹枯死發黃種類數量特征

經調查統計,海南清瀾港紅樹林枯黃樹種主要為5 種,包括紅海欖、角果木、白骨壤、杯萼海桑和欖李,共計枯黃株數8780 株。會文鎮枯黃株數最多,占清瀾港枯黃的85.92%。其中角果木枯死發黃4750株,占會文鎮紅樹枯死發黃總數的62.96%;其次是白骨壤枯黃2107 株,占會文鎮枯黃紅樹的27.93%;紅海欖479 株(6.35%)、杯萼海桑105 株(1.39%)、欖李103 株(1.37%);羅豆鎮枯死發黃紅樹樹種為角果木共530 株(100%),占清瀾港枯死發黃紅樹的6.04%;鋪前鎮枯死發黃紅樹樹種為紅海欖和角果木,分別枯死發黃122 株(27.11%) 和328 株(72.89%),占清瀾港枯死發黃紅樹的5.13%;文城鎮枯死發黃紅樹樹種為紅海欖、白骨壤和杯萼海桑3種,分別枯死發黃166 株(64.84%)、73 株(28.52)和17 株(6.64%),占清瀾港枯死發黃紅樹的2.92%。

表2 清瀾港紅樹林枯死發黃樹種株數分布特征Tab.2 Distribution characteristics of the number of death or yellowing mangrove species in Qinglan Port

3.3 紅樹枯死發黃原因調查

經調查統計,海南清瀾港紅樹林枯黃原因主要為自然死亡、自然因素和人為因素等3 大類6 小類(見表3),其中因泥沙淹埋導致呼吸根缺氧窒息8270 株,占總枯黃株數的94.19%,其次是人工養殖造成的污染導致枯黃株數463 株,占總枯黃株數的5.27%,其他枯黃原因較少。

表3 清瀾港紅樹林枯黃紅樹原因分析Tab.3 The analysis of the causes of death or yellowing of mangroves in Qinglan Port mangroves

4 對枯死發黃紅樹林修復建議

(1)對枯死和發黃的紅樹及時清除,避免周邊紅樹林感染,對泥沙淹埋的地塊及時清理海沙,同時疏通自然排水溝,改善紅樹林濕地環境質量,實現濕地系統的健康發展。

(2)及時對枯黃紅樹林地恢復,依據適地適樹原則,選擇造林樹種應適宜當地立地條件種植的,種植后應加強管理。

(3)調查中發現,圍墾養殖、污水污沙排放到紅樹林區域內,導致海域水體自凈能力的降低,使紅樹林生態環境有惡化的趨勢,明顯威脅到紅樹林的正常生長。建議養殖場不能將未處理的污水污沙直接排放到紅樹林區域內,應自建沉淀水、沙池,待有關部門檢測合格后,通過自然溝流入大海。

(4)建議周邊養殖業社區加強濾水工程、濕地污染凈化工程等設施建設,重點抓住保護區的大氣、地面水、近岸海域的海沙、噪聲等環境質量目標的制定和落實。在此基礎上,保護區配合加強對保護區周邊的魚蝦塘的排污監督管理,不斷改善濕地質量、海域水質環境和控制垃圾廢塑等污染。