地方科研院所微信公眾號運營特點與策略研究

摘要:媒體融合背景下,有效利用微信公眾號等新媒體手段進行科學傳播是地方科研院所的必然選擇。本文以地方科研院所微信公眾號為研究對象,通過描述性統計分析其數據特征,揭示其運營中呈現的特點并分析原因,提出相應的運營策略。

關鍵詞:地方科研院所微信;微信公眾號運營特點;策略研究

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)17-0176-03

隨著5G、大數據、云計算、人工智能等技術不斷發展,移動媒體將進入加速發展的新階段。移動互聯網已經成為信息傳播的主要渠道[1]。利用微信公眾號擴大受眾范圍、提升品牌影響力,成為傳播的重要途徑。地方科研院所作為學術性強、專業度高的科學傳播主體,在微信公眾號內容呈現和整體運營方面存在獨有特質。

一、相關概念與數據來源

(一)相關概念

保羅·萊文森認為,媒介的成功與否在一定程度上依靠其與其他媒介的兼容性[2]。微信作為基于移動互聯網的一種創新產品形式,是以文字、圖片、語音、視頻等方式進行通信的應用程序,具有開放性和私密性共存的特征。作為微信的附加功能,微信公眾號于2012年8月推出公眾號服務,主要面向政府、媒體、企業、個人等擴展業務,憑借群發推送、自動回復、菜單設置等功能,可通過賬號一對多發布多媒體內容。借助龐大的用戶群和超強的傳播力,微信公眾號可在短時間內通過轉載、評論、看一看、收藏等功能迅速擴散,成為內容宣傳和品牌運營的重要陣地。

與其他公眾號相比,學術性和研究性組織的公眾號發展較為緩慢,學界對其研究集中在公眾號平臺的建設和內容的推送方面[3]。隨著以公眾號為基礎的互聯網知識型社群[4]的分化與形成,專業性和理性更有可能成為維系老用戶、吸引新用戶的關鍵要素。科研院所基于自身組織的高度專業性和嚴肅性,在公眾號內容建設上有其固有優勢,在響應移動優先策略的前提下,如何優化內容輸出、發散用戶價值,是當前科研院所運營公眾號的工作重點。

(二)研究對象與數據來源

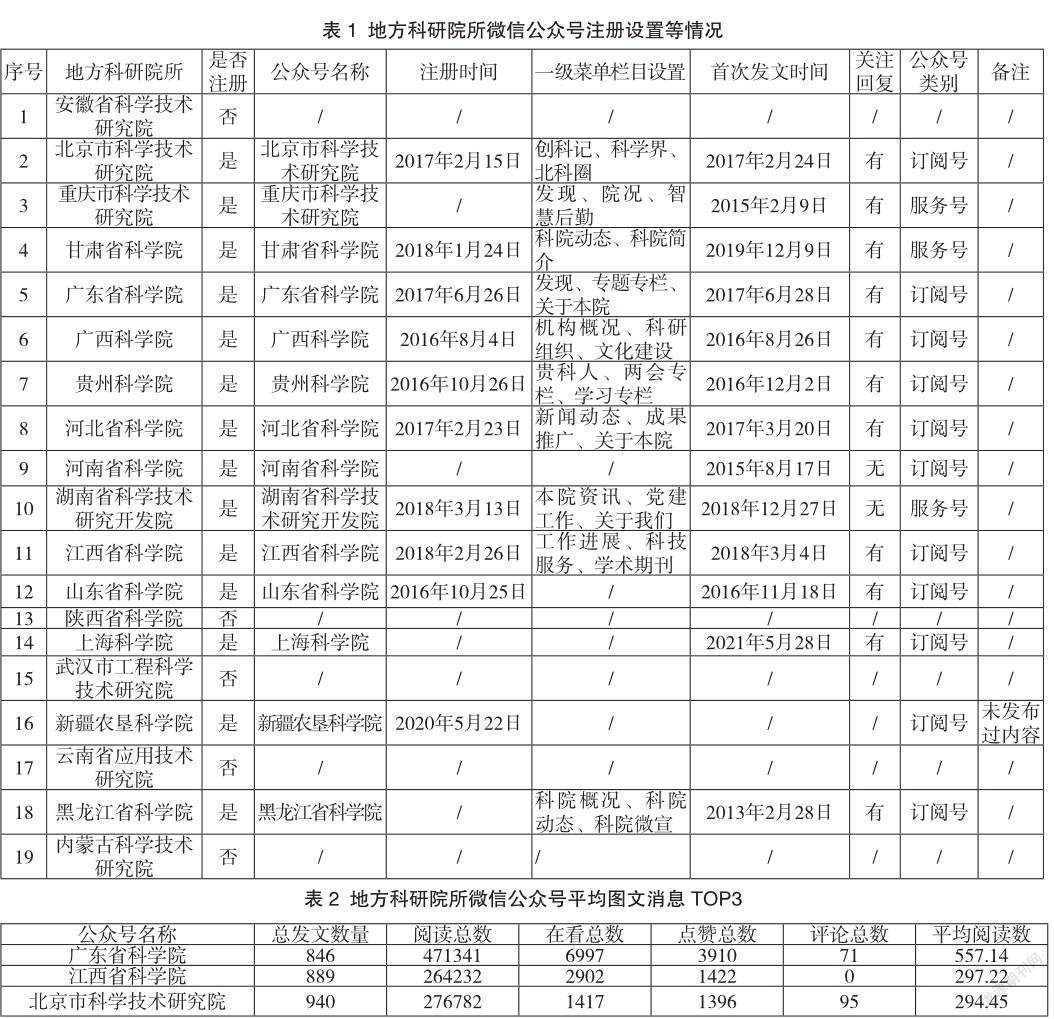

通過微信公眾平臺對19家地方科研院所微信公眾號進行檢索,檢索到已申請注冊的地方科研院所微信公眾號有13個,其中服務號3個,訂閱號10個。地方科研院所微信公眾號的運營數據均源于微信公眾平臺數據和人工統計。

二、地方科研院所公眾號基本現狀

根據檢索數據可知,截至2021年6月30日,有13家地方科研院所注冊并正式使用微信公眾號(見表1),在官方性和權威性上有一定保證。數據顯示,地方科研院所在微信公眾號平臺運維中存在不夠重視、微信公眾號功能結構不完善、原創性內容較少、與用戶交流互動較少、推送量和推送頻率較低等問題。

三、科研院所微信公眾號運營狀況

(一)地方科研院所微信公眾號發文數量

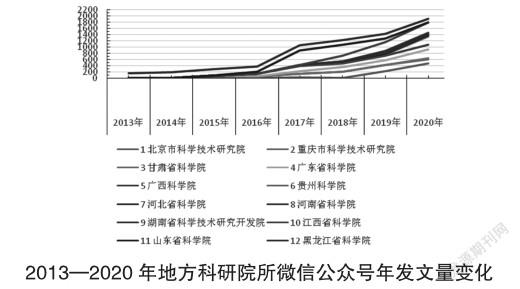

據下圖所顯示的12家地方科研院所微信公眾號發文量數據可以看出,從2017年起,大部分地方科研院所開始注重微信公眾號的宣傳功能,并逐步在微信公眾號上發布圖文信息。

(二)地方科研院所微信公眾號內容類型

以閱讀量為依據,選取地方科研院所推文熱度前50名(數據截至2021年6月30日)進行分析,總結出四種主要的推文類型。

第一,招聘、通知類。在地方科研院所微信公眾號平臺發布的文章中,招聘類的圖文消息內容更容易引起用戶關注,能吸引用戶較高的注意力。

在閱讀量前50的圖文消息中,16篇是各地科研院所發布的有關本單位的招聘信息,該類圖文消息可以與公眾號用戶自身產生關聯,成功吸引了一批用戶的注意力,取得較高的點擊率和閱讀量。

第二,科研成果獲獎類。相較平常發布的政務類或新聞類圖文消息內容,微信公眾號用戶更易對科研院所取得的工作成績、科技成果和科研背后的故事產生共鳴。

在閱讀量前50的圖文消息中,16篇是各地科研院所發布的有關自身取得的工作成績、科技成果和科研成果背后故事的挖掘等原創類圖文消息。此類圖文消息既與科研院所職工有深厚關聯,又與科研院所所在省市的科技發展息息相關,不僅能獲得科研院所內部、科技界用戶的關注,更能引起所在地公眾的興趣。

第三,重大活動新聞類。相較科研院所微信公眾號發布的常規工作內容,科研院所舉辦的重大活動、論壇、交流會等內容更易引起用戶興趣。

在閱讀量前50的圖文消息中,16篇是各地科研院所發布的有關于組織舉辦、召開的重大活動、論壇、交流會等內容。通過內容分析,發現在該類圖文消息中,閱讀量主要與科研院所舉辦的活動重要性、規格等成正相關。通過微信公眾號等自媒體平臺進行二次傳播,加大了活動本身的社會影響力,更易獲得高閱讀量。

第四,與熱點事件緊密結合類。與社會熱點事件有關聯的微信圖文消息內容一直是用戶關注的焦點所在。這些消息與社會熱點事件緊密相關,且時效性較強,更易激發用戶閱讀興趣。此類消息發布后,在科研院所既有公眾號用戶的基礎上,吸引了一批關注社會熱點的公眾,增加了圖文消息內容的曝光率和轉載量,提高了消息的總閱讀量。

(三)地方科研院所微信公眾號運營成果

通過分析第三方數據采集平臺和微信公眾平臺數據發現,地方科研院所對微信公眾號宣傳的重視程度有著明顯的差異。

四、地方科研院所微信公眾號運營特點

通過對第三方平臺采集到的數據內容進行分析,得出地方科研院所在利用微信公眾號進行科學傳播時有三個特點。

(一)開通時間晚,發文數量少,總體重視度不高

雖然注冊微信公眾號的功能于2012年正式開放,但通過數據可發現,地方科研院所正式開通公眾號的時間集中在2016-2018年,開通后第一次發文也集中在這一時段,每家科研院所的年發文量在2019年后才達到年均500條以上。總體來看,地方科研院所微信公眾號開通時間滯后,發文數量較少,利用率偏低,其利用新媒體平臺進行科學傳播意識還有待提高。

在媒體融合背景下,傳播主體不僅要認識到“新媒體是傳統媒體的補償性媒體”,更要在通過新媒體方式“補充”傳統媒體的傳播短板的同時,充分利用各類傳播方式,在保證內容質量的基礎上進行矩陣式傳播,形成立體化傳播態勢,追求更大的影響力和擴散力。

(二)功能建構不完整,服務功能有限

在地方科研院所微信公眾號中,不論是菜單欄設置還是發布圖文消息數量,功能結構建設都不夠完善,反映出目前仍有部分地方科研院所對微信公眾號平臺的運維工作不夠重視。研究對象中設置相關功能的并不多,且呈現出功能結構完整度水平普遍較低的特征。

功能結構建構缺失的背后是服務意識的薄弱和用戶思維的缺失,簡單的文字“嫁接”和工作通報在內容上無法留存已有用戶,在形式上也無法通過編輯手段或多媒體手段吸引新用戶,久而久之易使公眾號喪失活力,成為文字搬運工般的“僵尸賬號”。

(三)內容多樣性不足,傳者本位意識固化

在碎片化、即時性的用戶閱讀習慣下,視覺內容的產出反而能在第一時間抓住用戶眼球。根據已有統計數據,地方科研院所微信公眾號的推文主要采用圖文結合的編輯手段,語言表達偏向官方話語體系,嚴肅性和權威性的話語表達較為普遍。

內容表達的單一化和話語體系的官方化是基于傳播主體固化的“傳者本位”意識形成的,新媒體時代“傳受一體”的傳播生態下,傳受者的界限開始模糊,“魔彈論”思維模式下誕生的傳播內容顯然無法適應主體性和個性化突出的用戶需求,“用戶為王”才是媒體運營維系生存的重中之重。

五、地方科研院所微信公眾號運營策略

(一)保證內容質量,善用新媒體手段

專業度較高的內容是科研院所公眾號的重要優勢,但在保證內容原創度和專業度的同時,合理精準地運用新媒體手段可以更好地提升傳播效果。相較于傳統紙媒而言,微信能充分利用多媒體手段的優勢,如利用音視頻的插入渲染閱讀氛圍,采取長圖的形式增強內容的易讀性和趣味性,運用H5手段與用戶實時互動等。

微信公眾號的核心競爭力仍是內容,在理性和嚴肅性前提下,需要考慮到公眾號的受眾人群多元泛化,有必要對專業度較高的科研內容進行適當降維,這種降維可以是文字上的簡化、突出或節選,也可以是形式上的形象化或可視化,將抽象晦澀的專業表述日常化,便于與讀者達成共通的意義空間,更好地實現意義的傳達。

(二)固定推送規律,精細化功能設置

在海量的信息環境中,一對多的微信推送容易被淹沒,想在一定程度上保證點擊率和閱讀量需設定規律的推送時間,并掌握熱點事件的發布時機和主題。緊跟社會熱點和官方要題能有效地將科研重點與社會需求相結合,以巧妙的選題設計增強專業內容的易讀性,適當的民間話語的運用也能拉近傳受者之間的距離,在吸引新用戶的同時提升用戶黏度和忠誠度。

完善平臺的功能建構,不僅可以提升用戶的使用體驗,也可以有效構筑科研院所自身的品牌影響力。在做好自身定位的基礎上,對公眾號內容進行有序分類,提供必要的服務能有效贏得用戶好感。

(三)強化互動體驗,保障用戶自由度

公眾號適用于內容導向的媒體策略,但不能忽視微信作為社交軟件的本質屬性,在強調優質內容的同時,還需注重用戶理念在整體公眾號設計中的應用。鑒于科研院所公眾號受眾群體的內部分異,需針對基本受眾進行差異化定位,運用大數據和云計算,通過訂閱者的個人資料、閱讀習慣、獲取行為等數據了解用戶偏好,繪制用戶畫像,實行個性化推送,同時做好后臺數據分析,進行即時的調整和試錯。

科研內容在移動端的傳播有一定門檻,為了盡可能降低這種門檻,可以采用鼓勵用戶注冊認證、設置用戶等級機制、設置隨機抽獎、評論區積極互動、設立自助服務等方式提升用戶在傳播過程中的參與度,也可以通過優化用戶操作、強化視覺傳達等方式提升用戶體驗,從而提升賬號影響力。

(四)加強平臺宣傳,堅持正面價值導向

依托傳播主體本身優勢,借助科研機構社群結構特征,利用“蒲公英”式傳播,積極協同多級賬號形成擴散傳播。在選擇社會熱點時機推送相關內容時,需堅持正確價值導向,注重輿論引導。發展“線上+線下”的運營模式,拓寬運營渠道,挖掘新的盈利增長模式,如插入廣告跳轉鏈接或撰寫商業廣告推文以提升推文附加值。需要注意的是,盈利的運營操作必須建立在不影響用戶閱讀體驗和內容質量的基礎上,可以利用后臺用戶數據精準投放廣告。

六、結語

有效的運營策略是微信公眾號提升傳播效果的強有力保證。當前,平等、互動、即時的信息傳播模式為內容傳播帶來更多機遇,新媒體形式的多樣性和多變性為用戶經濟的發展提供眾多渠道。地方科研院所作為特質性較強的社會組織,立足傳統內容的原創優勢,借勢發揮新媒體的價值優勢,不能片面轉型,也不能做簡單加法,媒介融合的未來在某種意義上不是通過具體的終端實現的,重要的是確立“互融共生”的思維,豐富內容內涵,把握媒體融合機遇,實現資源互補和整合。

參考文獻:

[1] 習近平.論黨的宣傳思想工作[M].北京:中央文獻出版社,2020:353-358.

[2] 保羅·萊文森.數字麥克盧漢[M].何道寬,譯.北京:社會科學文獻出版社,2001:1.

[3] 武文穎,李丹珉,洪曉楠.學術期刊微信推送文章傳播效果影響因素研究[J].中國科技期刊研究,2017,28(4):326-331.

[4] 郎清平.日趨理性成熟,泛媒體化和商業化并存——微信公眾號發展現狀、問題及趨勢[J].新聞戰線,2016(9):33-35.

作者簡介:魏永蓮(1985—),女,山東東營人,碩士,助理研究員,研究方向:科技政策與科技戰略、科學傳播與科學普及。