我國技術措施立法保護與限制的完善路徑

陳靖壬

摘要:2020年11月11日,《著作權法》第三次修訂首次將技術保護措施規范納入到《著作權法》中,這是我國順應網絡時代發展的舉措,然而修正后的法律仍然存在立法缺陷。從保護權益的性質來看,技術保護措施或保護著作財產權,或保護作者的正當經濟收益,實施各類技術措施的正當性依據不盡相同,立法規定更不能一概而論,應當明確技術措施的分類標準;從根據“市場失靈”理論,技術措施既可能因正外部性構成市場失靈,也可能因限制競爭構成市場失靈,為了更好地優化著作權權利的配置,需要進一步明確適用的邊界,重構技術措施例外的限制體系,補充濫用技術措施的規制條款。

關鍵詞:《著作權法》修訂;技術措施;市場失靈;保護與限制

中圖分類號:D923.41文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)20-0065-04

一、問題的提出

我國著作權法賦予著作權人實施“技術措施”的權利[1],以防止其作品未經許可而被他人利用或接觸。學界普遍將著作權技術措施分為兩類,一類是利用防復制、抓取技術等防止用戶侵犯版權的“版權保護措施”。另一類是利用防跳過廣告、付費登錄技術等防止免費接觸作品的“接觸控制措施”[2],使得著作權人能夠從海量用戶對其作品的接觸中獲得一定經濟利益。

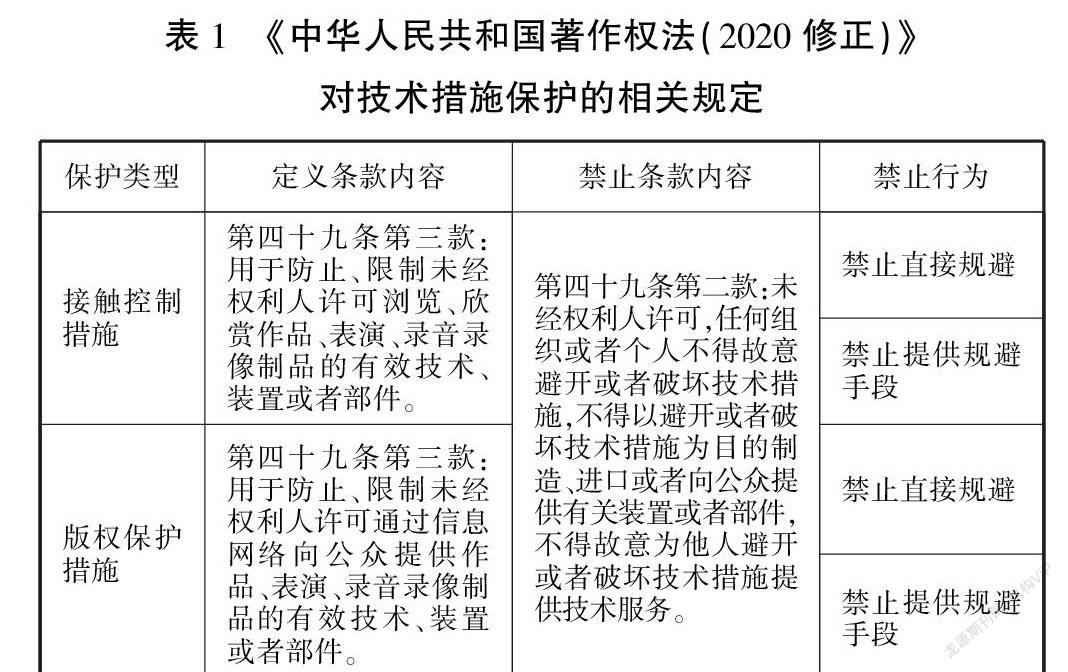

技術保護措施的誕生永遠伴隨著破解的方法,隨著近年來網絡作品的爆炸式增長,著作權人和用戶在技術措施的使用與規避方面的較量愈發激烈。因此,我國在《中華人民共和國著作權法》的第三次修訂中首次加入了有關技術措施的立法規范[3],規定了技術措施的概念、禁止性條款和例外制度,意圖通過以上技術措施保護和限制的立法規范平衡著作權人和用戶之間的權益。

然而,無論是在修法征求意見的階段還是在通過《著作權法》修改決定之后,學界一直都有較大的爭議。我國最新修訂的《著作權法》規定了實施技術措施的五種例外情形,但不同類型的技術措施是否都可以與這五種例外情形相適應?現有的技術措施保護與例外制度又是否可以完全平衡著作權人與用戶間的利益關系?技術措施濫用行為是否能夠受到《著作權法》有效制約?本文主要圍繞上述問題討論分析,并提出我國技術措施立法保護與限制的完善建議。

二、理論分析:技術措施立法保護與限制的基礎

(一)技術措施的保護:技術措施的分類及其正當性

1“版權保護措施”的正當性——保護著作財產權

第一種模型是行為人侵犯了房內財物的所有權,該鎖對財物的作用就相當于“版權保護措施”對法定的著作財產權的保護,權利人采取必要措施來保護自己的財產權,對財物上鎖(采取版權保護措施)的權利具有天然的正當性。需要解釋的是,雖然傳統法律往往只對“產生了盜竊結果”的侵害行為(實在地侵犯了著作權)進行制裁,并不會對“撬開防盜之鎖”這樣的侵害預防措施的行為進行規制,但是,互聯網的開放性使得數字化的作品一旦被發散,就如同打開了“潘多拉魔盒”,將會形成數以萬計的非法復制品,后果不容小覷。因此,著作權人在新時代有權采取必要技術措施來避免其法定權利遭受侵害。

2“接觸控制措施”的正當性——保護作者經濟收益

正如王遷教授所說,接觸控制措施的正當性就在于其是對版權人所擁有的正當經濟利益的保護。這種依靠技術措施實現的收費和廣告機制并不同于傳統《著作權法》中作者與他人簽訂許可使用合同的獲償機制,因為接觸作品的用戶本沒有使用任何一項著作權的打算,這種報酬僅僅是一種依附于作品本身的經濟價值。然而,傳統的著作權法并沒有對附加在作品上的收費行為進行保護,著作權法只會保護著作財產權,這就好比法律只會懲罰出售盜版圖書的人,而不會懲罰購買者,畢竟了解盜版渠道的消費者不會占多數,消費者購買盜版的行為在傳統環境下并不會導致著作權人權益的嚴重損害。但是,正如GINSBURG所言:“在現代的數字環境下,公眾對作品的利用已經從‘獲取作品有形的復制件變為了‘直接欣賞作品的內容”,用戶獲取作品資源的成本可以忽略不計。在數字時代,如果著作權法不打擊規避接觸控制措施的行為,那么“看盜版書”在互聯網環境中泛濫就會使得作者血本無歸,挫傷其創作信心。因此,非著作財產權的經濟利益在互聯網時代也應當獲得保護。

3禁止“提供規避手段”的正當性——間接保護作者正當利益

第三種模型中的鎖匠并沒有直接侵犯屋內財物的所有權,且存在善意尋求鎖匠開鎖的可能(忘帶鑰匙尋求鎖匠幫助而非準備實施盜竊行為,且這種可能性在現實生活中的比重較大)。回歸到著作權法領域卻幾乎沒有“善意開鎖”的可能性,因為服務商一旦為請求者“開鎖”,其結果無非是請求者未經許可“接觸作品”或“實施版權侵權行為”兩種,這兩種行為都是對著作權人正當利益的侵犯,因此“提供規避手段”也間接侵犯到了著作權人的正當利益。

(二)技術措施的限制:適用范圍的法經濟學考量

1因正外部性造成的市場失靈

當個體行為為他人提供了收益,但又沒有一種經濟動機將這種成本或收益計入賬本,就會使得資源配置缺乏效率,導致市場失靈,經濟學家就稱其產生了“正外部性”。

正外部性的解決途徑分為兩種:私有和公共政策。根據“科斯定理”①,即使存在外部性,如果交易費用足夠低,私人間也能有效解決這個問題。但是當“交易費用”過高就會使得私有途徑難以解決這種市場失靈,此時就需要通過公共政策來緩解這種尷尬。

2因限制競爭造成的市場失靈

壟斷在市場中是比較罕見的,一是因為我國基本上將大部分的壟斷企業收歸公有或者進行了價格管制,二是我國的法律重在預防壟斷行為,而非打擊真正的壟斷結構,一般的企業在限制市場競爭的初期就會被《反壟斷法》和《反不正當競爭法》遏制。因此,世界上各國相較于打擊壟斷行為,更在乎打擊濫用市場優勢限制競爭的行為。例如,濫用市場優勢使用技術措施抬高價格、捆綁銷售、區域銷售等都是應當被打擊的行為。