知識建構視角下中職課堂教學互動策略研究

李浩君 丁月茹 蔣紅

摘要:為解決傳統中職課堂教學互動單一化、淺層化問題,運用知識建構理論,從互動主體、互動行為、互動情境三個要素出發構建中職課堂教學互動框架,并基于該框架設計面向中職課堂的“三維高階”教學互動提升策略。實踐證明,“三維高階”教學互動提升策略,既能協助學生建構有意義知識,又能提高學生的學習意愿,提升課堂教學互動的質量,促進中職課堂教學互動深度化、有效化。

關鍵詞:課堂教學;教學互動;知識建構

中圖分類號:G712? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1672-5727(2021)10-0066-07

中職高素質應用型人才的培養離不開優質的師資力量和課堂教學,但研究表明,傳統中職課堂教學中普遍存在教學互動淺層化、灌輸式教學盛行、課堂缺乏活力等問題,不能有效地培養學生各方面的能力以適應行業發展需求。中職課堂不僅是為知識傳遞提供一個互動的場所,更需要的是促進學習者建構有意義知識,發展高階思維。因此,本文基于知識建構視角,分析了中職教學互動的理論框架和構成要素,設計了教學互動提升策略,為中職課堂有效教學的實施提供借鑒思路。

一、文獻綜述

(一)教學互動

早期的教學互動僅僅作為課堂教學的銜接環節或者活躍課堂氣氛的方式,隨著人們對教學期望的提高,不少學者發現教學互動本身就是一種極為有效的教學方法,有關教學互動的理論研究和應用研究也逐漸增多。美國學者卡米爾等總結了教學互動的本質,認為師生間的互動交流對幫助學生掌握知識、更好地習得社會經驗與知識技能具有獨特作用[1]。英國學者艾胥利從社會學家帕森斯社會體系的角度出發將教學互動分為教師中心式、學生中心式、知識中心式三種形式[2]。在教學互動策略方面,李廣鳳提出教師應當轉變觀念成為學生與知識之間的中介,引導學生主動學習,教師的中介作用有:與學生展開互動、促進學生之間的互動、設計互動任務、創設互動環境等[3]。李繼良提出學教互動的個別化課堂教學策略,在情緒釋放、思想碰撞、情理頓悟、知能整合的過程中嵌入師生、生生、人與符號間的互動來構建課堂互動場域,以場域來提高學習主體批判反思、解決問題的能力[4]。目前有關教學互動的研究已較為成熟,但較少聚焦于中職課堂,且多從抽象的宏觀視角對教學互動進行思辨性論述,缺乏具有應用指導意義的實證研究。

(二)知識建構

知識建構是由多倫多大學教育研究院瑪琳與卡爾·布萊特提出的,強調基于觀點、社區、手段三個方面的十二條基本原則使學生對學習內容進行再建構,促進學生合作探討、質疑辯論等高階思維能力的提升[5]。關于觀點,知識建構以真實問題為出發點,通過學生對問題的不斷改進,形成某種觀念、理論或假設;關于社區,知識建構的課堂中,學生是積極的認知者,與他人共同承擔社區的認知責任,在社會化的交往中創造新的知識;關于手段,教師通過對話、引入權威資料等引導學生相互協作、共同參與[6]。

近年來,不少學者基于知識建構的十二條原則進行了教學活動的設計和教學實踐的改革。殷常鴻在知識建構理論指導下設計并實施了知識建構圈教學策略,包括更改座椅布局、建立會話機制等,且研究發現,采用知識建構圈教學策略能有效提升學生互動參與度,初步實現課堂由“淺層”互動向“深度”互動的轉變[7]。段紅采用視頻分析法對基于知識建構的教學視頻進行觀察研究,提出基于知識建構的教學能有效發揮班級社區的知識協同作用,提升教學效果[8]。可見,知識建構理論作為教學互動的理論支撐有利于深化教學互動,提高教學質量。

二、知識建構視角下的中職課堂教學互動框架

(一)中職教學互動理論框架設計

本文基于知識建構的相關理論基礎,提出以“學習者知識建構過程為中心”的設計理念,強調教學互動過程中學生有意義建構知識的重要性,借鑒班杜拉提出的由個人、環境、行為三要素組成的三元交互理論,設計“互動主體——互動情境——互動行為”的三角關系,作為教學互動框架的雛形,如圖1所示。

教學互動框架是對教學互動機理的可視化描述,是開展互動要素分析的理論藍本。本文運用知識建構的相關理論,遵循知識建構的十二條原則,落實“學習者知識建構過程為中心”的設計理念,提出了知識建構視角下中職課堂教學互動理論框架,如圖2所示。

知識建構視角下教學互動框架設計強調互動主體的平等性、互動內容的整合性和互動情境的真實性。該框架內部以知識內容為核心,最外層是整個教學活動的環境支持,包括環境設計、需求分析、互動設計和技術支持等四個方面。內部層按照古納瓦德納的五階段交互模式[9]劃分標準將互動行為劃分為獲取、傳播、共享、吸收和創新五個環節。以教師和學生為核心的中間層將最外層與內部層連接構成一個整體。根據活動理論的理論成果,中間層將教學活動劃分為互動主體、知識內容、學習平臺、互動評價、互動任務、互動目標和互動活動共七個要素。

(二)中職課堂互動環境分析

互動環境是教學互動的基礎支撐,也是分析課堂教學情況和分析教學效果的重要依據。互動情境方面,教師應當模擬企業工廠等真實場景,找到崗位需求與教學內容的結合點作為教學導入,引發學生的探索熱情和學習興趣。教師可以在提問環節拋出工作場景下的真實問題引導學生互相辯駁,在批判理解他人觀點或自己原有觀念的基礎上重構自己的認知結構。情感方面,教師要創設平等溝通的課堂氛圍,通過暗示、鼓勵、認同等方式消除學生的情感定勢,使學生轉移消極情緒,維持自我監控、自我激勵的狀態[10]。信息技術方面,教師要合理利用知識論壇和評價工具判斷學生的學習情況,通過信息技術與課程內容的整合促進學習者與知識內容的深度互動,降低學生對于繁難雜亂知識點的抵觸情緒,幫助學生梳理思路和歸納總結,提高教學效率。

(三)中職課堂互動主體分析

教學互動的主體是具有共同學習目標的學習者和教師。學習者的共性和差異性主要體現在學習動機、學習風格和學習態度等三個方面。學習動機又分為內部動機和外部動機,具有較高內部動機的學生會主動承擔探索新知的任務,積極地參與到互動活動中。學習者的學習風格體現了學習者的認知偏好。發散型和順應型學習風格的學生思維敏捷理解能力強,與同化型和收斂型學習風格的學生相比,前者更能充分發揮自身的主觀能動性,從而高效率地完成教師布置的任務。學生的學習態度基于自身的經驗認識,也與教師的教學因素有關,如教師對待專業課程的態度、對該專業價值的理解以及教學熱情等。研究表明,教師對學生的期望,是激發學生學習動機的重要情感因素,對學生學習態度的轉變和自我效能感的提升有著不容忽視的隱形推動作用。

教師作為課堂互動的發起者,課堂互動的效果與教師的教學觀念、教學策略、教學態度、教學風格等因素密切相關。教師需要在充分理解教學互動的基礎上,找準自身的角色定位,靈活推進教學活動的開展,由知識的傳授者轉變為學生學習的引導者。教師的信息化教學能力同樣決定著課堂教學的質量,教師借助信息技術手段可以更高效地實現預定的教育教學目標,革新教學方式,變革教育模式,營造平等友好的教學氛圍引導學生進入互動環節,有效地提升學生的學習意愿。

(四)中職課堂互動行為分析

教學互動的核心是知識技能、經驗技巧在互動主體之間的傳遞與轉移。本文借鑒陳麗提出的教學交互層次塔[11]將學生在教學互動中對知識內容的感知程度劃分為操作交互、知識交互和認知交互三個階段,其中,知識獲取環節,學生與教師、教學媒體等開展互動,對應操作交互階段;知識傳播和知識共享環節,學生交流討論學習資源,探究問題,完成教學任務,對應知識交互階段;知識吸收和知識創新環節,學生完成新舊知識的交互,嘗試解決問題,對應認知交互階段。

知識獲取是開展互動的關鍵環節,是學習者在借助教師提供的數字化資源、學習素材,以自學或小組協作的方式獲取對自身認知發展和創新具有價值的知識內容的動態活動。知識獲取是保證互動有效開展的基礎與前提。知識傳播過程中教師借助一定的傳播媒介與激勵機制將知識內容傳遞擴散給學生。這個過程需要反復的知識輸出和吸收,既可以由知識勢能較高的教師向知識勢能較低的學生傳遞,也可以是生生之間相互交流。知識共享是師生間通過各種探討方式共享所獲取的知識的過程。師生利用網絡交互工具深入交流、分享觀點以改善學生的學習經驗,拓展知識內容,產生更加新穎有價值的觀點。知識吸收是學習者將外部知識與已有知識有效融合,轉化為自己認知所需的知識內容,實現知識的重組與轉化的過程。知識創新是教學互動的最終環節也是教學要達到的最高目標,此環節教師引導學習者將吸收內化的知識進行拓展完善并應用于實踐中檢驗學習效果。五個環節相互聯系作用,構成一個循環,推動學生思維向縱深發展。

三、“三維高階”教學互動提升策略

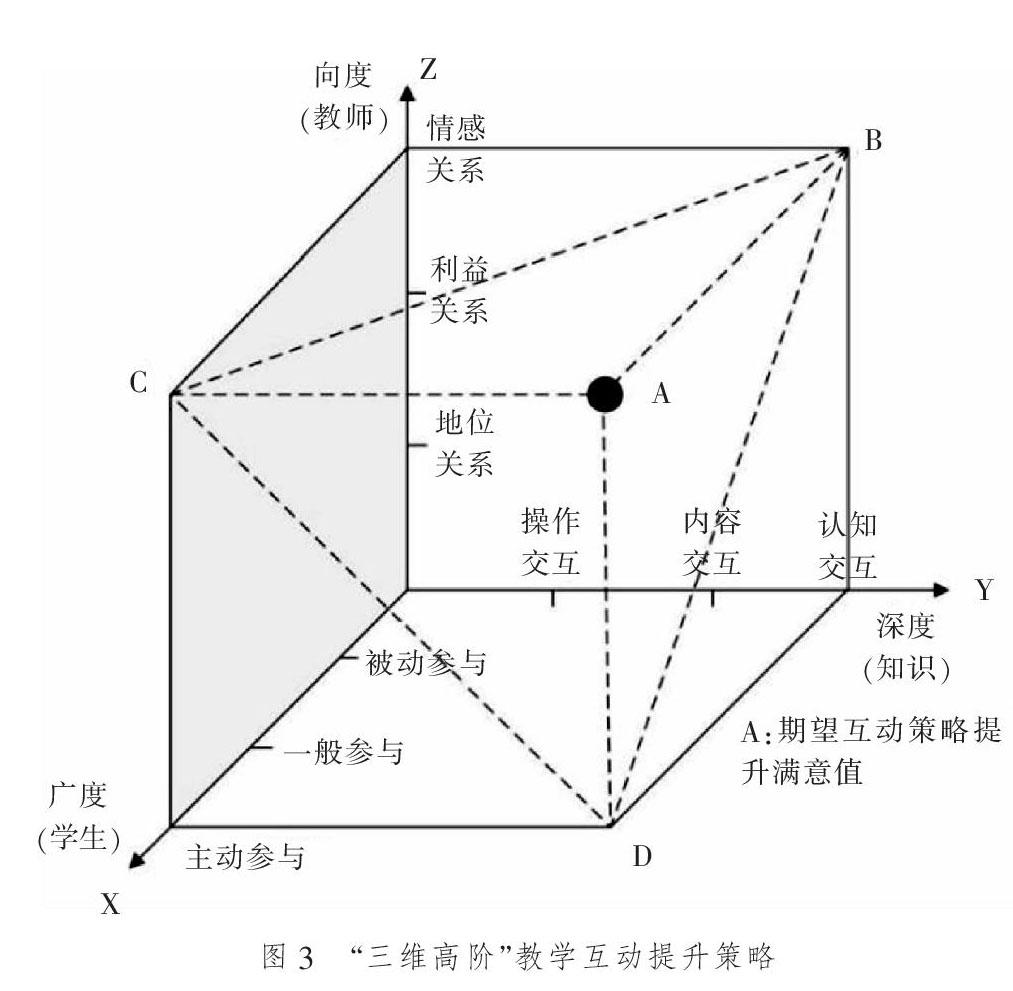

根據中職課堂教學互動框架,結合王家瑾等學者提出的三維師生課堂互動模型[12],本文從廣度、向度和深度三個維度提出“三維高階”教學互動提升策略,如圖3所示。X 軸代表互動廣度,根據學生的課堂參與程度劃分為被動參與、一般參與和主動參與三個層次;Z 軸代表互動向度,根據師生關系的程度劃分為地位關系、利益關系和情感關系三個層次;Y 軸代表互動深度即知識互動的程度,分為操作交互、內容交互和認知交互三個階段。每個維度動態變化,形成一個邏輯系統,只有系統中各維度達到理想狀態,形成教育合力,才能達到教學互動的最佳狀態,如圖中A點所示區域。

(一)廣度:提升學生課堂參與意愿

學生的互動參與頻率與參與互動的主體規模和教師影響等因素有關。主體規模控制在一定的范圍內有利于教師照顧到全體學生。研究表明,教師的直接影響較多時,學生的互動意愿就會較低,教師間接影響較多時,學生的課堂參與度就會有所提升[13]。本文從物理空間設計與交互工具設計兩方面提出廣度的優化策略,降低教師對課堂的直接影響,提高學生互動參與意愿。

1.物理空間優化

課堂物理空間的設計體現在以學習者為中心,為學生創建寬闊的交往合作空間和自由發表言論的條件,方便互動的實時化。物理空間是互動的硬環境,包含座位編排和班級規模兩個方面。合理的座位布局讓每一位學生都可以直接參與到群體的互動中來,在鼓勵學生發言的同時加強學習者之間的相互監督。比如美國飛利浦愛賽特中學采用“哈格尼斯圓桌”,通過圓形的桌面設計以避免方形桌面設計給學生帶來的孤獨感,也促進了學生之間的交往合作,增強了學生對于學習集體的依存感。

2.合理使用交互工具

交互工具的設計是為了實現互動實時化,保證知識可以更快地在共同體間傳播,避免學生由于過度等待而帶來的焦慮感和孤立感。交互工具包含網絡社交媒體、知識論壇、智能終端設備等。在教學互動中,教師可以利用數字化工具記錄在線互動對答、課程信息、活動參與率,并且設計多樣化的互動活動,如投票搶答、頭腦風暴、測試活動等,提高互動的趣味性和完整性。除了方便溝通交流,教師還可以利用交互工具進行公告發布、作業批改、數字資源分享、成績評測等教育教學管理工作。

(二)向度:創設真實課堂情境

向度反映的是師生互動的方向,表示互動主體間的關系,分為情感、利益和地位三種關系。課堂互動中達到情感關系需要地位關系的平等,這是創設真實情境的關鍵。

1.師生平等,價值認同

情感的認同是學生對于教師信任的源頭,也是知識互動的前提[14]。評價一個課堂的互動是否有效,首先要看師生之間是否建立了和諧民主的關系。在實際的教學中,教師需學習、認同、內化新課改理念,改變權威的“管理者”角色,弱化等級觀念,將學生看成平等獨立的個體,并且讓每一個學生都可以參與到教學互動之中,每個人在討論中都有自己想要表達的觀點。其次,教師需為課堂環境進行積極引導,培養學生自我管理的意識,營造民主友愛的班級氛圍。最后,教師要建立積極的教育評價機制,喚醒學生對于知識的渴望,給予學生認可與鼓勵,培養學生奮斗拼搏的信心[15]。

2.以崗定教,工學結合

中職教育重在培養高水平技術技能人才。將企業的人才標準或工作要求滲入到教學活動的設計中,有利于增強學生的職業體驗感,幫助學生熟悉工作流程,提高崗位實踐能力。教師在教授內容的過程中,要立足于“以就業為導向,教學做一體”的工學結合思想,設計培養學生核心技能提升的教學模塊,促進學生動手能力與實踐能力的提升。

3.構建學習共同體,優化角色設計

學習共同體是由教師和學生共同建立,以促進彼此成長為目的,共同完成學習任務的學習集體。學習共同體可以滿足學習者的歸屬感和認同感,滿足學生想要及時參與信息交流的欲望,有利于提升學生主體地位,促進知識有效互動。本文中的學習共同體以發展公共社區知識為目標,所有成員都要承擔促進集體知識增長的認知責任,主動分享觀點和意見,提出質疑和批判。另外,共同體的優化需要教師給小組進行合理劃分,并且秉承著“同組異質,異組同質”的原則,保證競爭的公平性。為使互動更加貼合真實工作場景,教師可以設計學生扮演工作人員,進行企業模擬實戰訓練,培養學習共同體之間的合作交流能力和學生的職業適應力。

(三)深度:促進高階認知發展

深度反映學生在教學互動中對知識內容的感知程度,本文將教學互動的五個階段與學生知識互動的三個階段相對應,提出相應的互動策略。

1.操作交互階段:知識可視化、碎片化、統一化

知識獲取環節,學生處于操作交互階段,此時知識內容的呈現形式影響學生的接受能力與學習態度。研究表明,可視化、碎片化、統一化的知識內容相較于書面化、復雜化、繁瑣化知識更容易讓學生接受。利用課件PPT、教學視頻、活頁素材等學習資源,以系統化、結構化的形式向學生展示新知,有助于將教材上抽象深層次維度的知識降維成直觀淺層次維度的知識,更加貼近學生的最近發展區,使得學生能夠直觀理解知識內容之間的關聯,更有利于學生記憶、理解。

知識碎片化是教師將復雜龐大的知識體系進行分解,有意識地規劃運用和及時梳理,構建出完整的知識體系,降低學生對抽象知識的抵觸情緒與認知負荷。知識內容與互動形式的統一是指媒體資源與學生發生實質性的認知關系,刺激學生與媒體產生互動意識。

2.知識交互階段:多問題探究與連續性任務相結合

知識的傳播與共享環節對應學生的知識交互階段,是學生構建認知結構的關鍵階段。教師對學生的提問應該由傳統的單一問題過渡到多元問題,即通過設計具有觀點推進性的連續問題,使得知識點之間銜接更加緊密,幫助學生超越低階思維,通過解決自己的認知困境,達到更高的最近發展區。

由于知識的傳播與分享需要反復進行,并且知識的體系和邏輯要求互動是環環相扣的,因此,創設連續性任務有利于學生全程參與且保證學習小組的平等性,教師要圍繞連續性任務設計多樣的互動形式,如討論辯論、同伴互評、游戲競賽等,互動的設計要模塊化、具體化,并且保證互動是真實有效發生的。

3.認知交互階段:設計認知工具與拓展任務

知識的吸收與創新階段對應認知交互階段。由于學生的慣性思維會影響學生的自我判斷和主觀選擇,因此教師在此階段需要設計認知工具讓學生思維外顯,以檢驗學生的學習效果。展現學生知識結構的方式包括問題系列化、分析圖示化和思維可視化等。其中,思維可視化更加重視呈現知識表達和思維規律背后所體現的方法[16]。利用思維可視化工具可以幫助學生將已被切割零碎的知識點串聯起來,成為融會貫通的整體框架。

為了促進學生創新能力的發展,教師應當把握難度,設計拓展任務,給學生相互交流探討的機會,展示學習成果。教師要提供真實有趣的拓展任務,讓學生主動探索新知,檢驗自己的學習成果,避免長時間觀摩演示造成成就感降低。

四、實踐應用

(一)實踐方案

本文以中職高一年級的計算機應用專業基礎課程《數字圖像處理》為例,選取杭州一所中職計算機應用專業的兩個班級數2班和數6班,將知識建構視角下“三維高階”教學互動策略融入教學設計之中,開展準實驗研究。授課對象為計算機應用專業學生,共計74人,實驗組數2班35人,其中男生12人,女生23人;對照組數6班共有39人,其中男生24人,女生15人。教學互動案例實施共四周,共計16個課時。本文使用的教學互動調查問卷參考黃國禎教授的問卷[17],問卷共設計20個問題,采用SPSS22.0 統計分析軟件對問卷進行了信效度檢驗。

(二)實踐過程

本文采用準實驗研究法進行前后測以及觀察實驗組、對照組學生前后互動意愿、互動態度、學習動機是否產生了變化,來探究“三維高階”教學互動策略的有效性。教學案例實施時間為2020年9月開始的秋季學期。前測在實驗的第一周進行,對兩個班的學生發放調查問卷、學業水平測試卷,并且對師生進行訪談。實驗的第二周至第五周,開展知識建構視角下教學互動策略實踐應用,實驗的第五周再次發放問卷與測試卷,并對師生進行訪談,探究教學互動策略的實施效果。根據“三維高階”教學互動策略進行教學設計,設計流程如圖4所示。

(三)結果分析

通過前測的教學互動調查問卷與學業水平測試卷的測試結果可知,實驗組與對照組在學習態度、互動意愿、學習動機以及學習成績方面不存在顯著差異。在實驗結束后,重新對兩組進行后測,調查問卷的調查結果如表2所示,實驗組的各項平均值都明顯大于對照組,P=0.00,說明實驗組比對照組在學習態度、互動意愿和學習動機方面都有顯著改善。

結合訪談結果分析,出現上述情況的原因可能是學習小組間協作與競爭的開展使得生生互動的頻率增加,民主化的交流使得師生間的情感獲得了深化,知識內容的可視化設計降低了學生的畏難情緒,使得學生愿意配合教師的活動,學習意愿大有提升。

但是,實驗組前后測的學習態度配對樣本T檢驗結果卻顯示實驗前后學生的學習態度并無顯著差異,結合實驗組前后測的平均得分以及標準差來分析,均值明顯提升,標準差有縮小趨勢,從訪談結果來分析,可能是由于高一新生入學初期學習態度一直保持較為高昂的狀態,因此提升的幅度不會太大。

從學生成績來分析,實驗前兩個班級學業水平測試結果差距不大,實驗后兩個班級的學習成績的描述性統計如表3所示。實驗組成績相較對照組成績來說標準差較小,且平均成績較高。

獨立樣本T檢驗的數據分析結果如表4所示,Levene方差齊性檢驗統計量F=1.396,其對應的顯著性水平大于0.05,兩個班的學習成績方差無顯著差異。平均值等同t檢驗中顯著性(雙尾)P值小于0.05,證明了兩個組的樣本均值存在顯著差異,結合表3描述性統計中實驗組成績均值在76.69,對照組均值在68.97,說明實驗后成績有顯著差異。

結合教學互動調查問卷與學業水平測試卷的測試結果來看,“三維高階”教學互動提升策略的實施有效提升了學生的互動意愿和學習成績,具有提高教學質量、促進學生高階思維發展的作用。

總之,本文研究工作僅在操作性較強的計算機應用專業課程中進行了應用效果分析,在后續的研究中,還需要在理論性較強的文化課程中進行應用研究。另外,要使得該互動策略落到實處,未來還需要在已有互動策略的基礎之上,關注各個互動要素的分析與設計,開發有針對性的教學設計模板,更好地指導一線教師的教學設計及課堂教學實施。

參考文獻:

[1]ALLEN C A. Social Interactions Between a Teacher and Small Groups of Students Working with a Microcomputer[J]. Computers in the Schools, 1988(1):271-284.

[2]蔣麗平.“三教”改革背景下高職英語互動式教學模式研究[J].中國職業技術教育,2021(17):75-81.

[3]李廣鳳.外語互動課堂中教師的中介作用探析[J].教育理論與實踐,2006(21):49-51.

[4]李繼良.學教互動:一種個別化課堂教學策略[J].教育理論與實踐,2005(20):53-55.

[5]喬素亞.知識建構教師的教學模式生成過程[D].南京:南京師范大學,2020.

[6]宋宇,鄔寶嫻,郝天永.面向知識建構的課堂對話規律探析[J].電化教育研究,2021(3):111-119.

[7]殷常鴻,張義兵,王晴燕.運用知識建構圈促進學生課堂深度互動研究[J].中國電化教育,2020(2):102-108.

[8]段紅,張紅艷,王蕊,等.基于知識建構的小學語文閱讀教學中師生互動行為特點的研究[J].兵團教育學院學報,2019(6):18-23.

[9]劉艷春.MOOC+SPOC新型混合式教學模式知識互動研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學, 2018.

[10]高德勝.寬容美德與寬容教育[J].全球教育展望,2020(5):67-87.

[11]吳怡君,陳麗.疫情期間我國中小學在線教學模式與創新特征研究——基于教學交互視角的挖掘與分析[J].中國遠程教育,2021(2):17-26.

[12]王家瑾.從教與學的互動看優化教學的設計與實踐[J].教育研究,1997(1): 51-55.

[13]葉曉力,歐陽光華,曾雙.師范生自我概念與教師職業認同的關系:學習性投入的中介作用[J].教師教育研究,2021(3):83-89.

[14]黃庭培,鄭秋梅,李世寶.教師和學生的課堂行為互動及優化策略[J].教育理論與實踐,2016(32):56-58.

[15]董麗麗,金慧,李卉萌,等.后疫情時代的數字教育新圖景:挑戰、行動與思考——歐盟《數字教育行動計劃(2021—2027年)》解讀[J].遠程教育雜志,2021(1):16-27.

[16]張教會.STEM教育視角下小學信息技術學習活動模型的設計[D].濟南:山東師范大學,2019.

[17]HWANG G J, CHANG H F. Aformative Assessment-Based Mobile Learning Approach to Improving the Learning Attitudes and Achievements of Students[J]. Computers & Education, 2011(4): 1023-1031.

(責任編輯:劉東菊)

Research on Interactive Teaching Strategies in Secondary Vocational Education Classroom from the Perspective of Knowledge Construction

LI Hao-jun, DING Yue-ru, JIANG Hong

(Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310023, China)

Abstract: In order to solve the problem of the singularity and shallowness of traditional secondary vocational classroom teaching interaction, based on the theory of knowledge construction, this paper constructs the interactive framework of classroom teaching in secondary vocational schools from the three elements of interactive subject, interactive behavior and interactive context, and on the basis of which designs the "three-dimensional high-level" interactive promotion strategy for secondary vocational classrooms. Practice has proved that the? "three-dimensional high-level" teaching interaction promotion strategy can not only assist students in constructing knowledge meaningfully, but also improve students' learning willingness, improve the quality of classroom teaching interaction, and promote the depth and effectiveness of classroom teaching interaction in secondary vocational schools.

Key words: classroom teaching; teaching interaction; knowledge construction