菌根真菌對帶葉兜蘭馴化苗的生長效應

蘇莉花,陳寶玲,舒 杰,龔建英,楊開太,周千淞,汪小玉,陶夢華

(1.廣西壯族自治區林業科學研究院,廣西南寧 530002;2.廣西壯族自治區國有七坡林場,廣西南寧 530225)

蘭科(Orchidaceae)兜蘭屬(Paphiopedilum)植物在自然條件下繁殖力低,種群更新緩慢,野生資源瀕危;其人工繁殖近年來發展較快,但存在人工繁殖系數低、成苗慢、成本高和產出少等問題,導致兜蘭屬植物產業發展遭遇瓶頸[1-3]。

蘭科菌根真菌是指能與蘭科植物的根(或根狀器官)形成內共生關系或與蘭科植物形成單向有利關系的真菌類群,有明顯的專一性,并與共生蘭科植物的稀有性和瀕危性顯著相關[1]。蘭科菌根真菌具有獨特的生態功能,可促進種子萌發和幼苗形態發生,有助于蘭科植物的遷地保護、就地保護和離體保存與再引入,影響生物群落組成,有利于生態系統的保護、恢復與重建[4-5]。蘭科菌根真菌有豐富的多樣性,與宿主蘭科植物在植株不同的生長階段有不同的營養關系和作用方式,即蘭科植物在每個生長階段都有對其最有效的菌根真菌,菌苗始終保持共生關系[4-6]。在蘭科植物的人工栽培中引入菌根化育苗技術,幼苗移栽成活率、鮮質量增長率、干物質積累及礦質元素吸收等均顯著提高[7-8]。一些菌根真菌的代謝產物能分泌赤霉素和IAA 等植物生長調節劑[9-10],這些真菌可構成有益真菌群落。與大花蕙蘭(Cymbidium faberi×hybridum)形成有益共生體的黃絲菌科(Cephalothecaceae)Cephalotheca屬真菌通過侵染大花蕙蘭的根被細胞,可極大地促進植株對鈣、鎂和鋅等礦質元素的吸收,提高幼苗抗性,促進生長素和葉綠素的合成,減少葉綠素降解和碳水化合物的形成[10-12]。分離自野生石斛(Dendrobium nobile)根部的3 株優勢真菌與兩種石斛組培苗共生培養16 天后,可顯著提高鮮重、酶活性及光效應,使植物保持較高的葉綠素a/b值[13]。目前,對蘭科菌根真菌與兜蘭屬植物共生作用的深入研究較少。

本研究將分離篩選得到的有益菌根真菌與不同生長階段的帶葉兜蘭(P.hirsutissimum)馴化苗分別進行共生培養,分析5 個月后馴化苗生長指標的變化,對比不同生長階段馴化苗生長指標的差異,驗證蘭科菌根真菌的功效,探討菌根真菌與帶葉兜蘭共生關系建立的最佳時期與不同菌根真菌的適用范圍。將菌根真菌應用于菌根育苗實踐,促進兜蘭屬植物幼苗的快速繁殖,縮短苗期,可為珍稀瀕危植物的保護提供理論依據,為兜蘭產業的規模化發展提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 供試植株

供試的帶葉兜蘭馴化苗分別為試管苗出瓶移栽后的1年生和2年生苗,長勢基本一致;1年生苗有4~6 條根,4~5 片葉,葉幅5~6 cm;2年生苗有7~8條根,6~7片葉,葉幅8~10 cm。

1.1.2 供試菌株

菌株為PF01、PF02、PF06 和PF07,其中PF01、PF06 和PF07 分離自廣西天峨縣野生帶葉兜蘭新鮮營養根,PF02 分離自廣西那坡縣野生紫紋兜蘭(P.purpuratum)新鮮營養根,經篩選和驗證均為帶葉兜蘭的菌根真菌。經16S rDNA序列測定與分析,PF01為Cladosporium perangustum,PF02 為Kirschsteinio?thelia tectonae,PF06 為Phialophorasp.,PF07 為Cy?phellophorasp.。

1.1.3 基質及容器

栽培基質為松樹皮、火山巖和木炭的混合基質(4∶2∶1),高溫滅菌后裝入容器中。容器為塑料透明軟杯;1年生苗的栽培容器為1.5 寸杯(口徑5 cm、高5 cm、底徑3.5 cm),基質粒徑0.7~1.0 cm;2年生苗的栽培容器為2.5 寸杯(口徑8 cm、高8 cm、底徑5 cm),基質粒徑1.5~2.0 cm;2株/杯。

1.2 試驗方法

1.2.1 菌株活化

將供試的4 個菌株接種至PDA 培養基平板上,在光照培養箱中28 ℃恒溫暗培養5~7天。

1.2.2 液體菌劑制備

用打孔器(直徑5 mm)在活化的4 個菌株菌落邊緣打孔,制成菌餅;將菌餅分別移入裝有150 mL PDB 培養基的三角瓶中,每個三角瓶接種2~3個菌餅。接種后,將三角瓶置于28 ℃、140 r/min 的搖床上連續培養10 天,收獲并過濾菌絲體;將菌絲體用無菌水沖洗3~5 次,置于研缽中研磨成勻漿;稱取2.0 g 勻漿置于試管中,加入10 mL 無菌水,制成菌懸液備用。

1.2.3 接種方法

在離馴化苗莖基部2 cm 處,刨開表面基質,用10 mL 一次性注射器吸取菌懸液注入,用量為10 mL/杯。每處理30杯,重復3次。每20天澆施1次菌懸液,連續進行3~4 次,期間停止施肥及施藥。以無菌水等量澆施為對照(CK)。

1.2.4 蘭科菌根真菌重分離

共生培養150 天后,取帶葉兜蘭接種菌株的1年生和2年生馴化苗植株和CK 植株若干,挑選新生根系,經0.1% HgCl2溶液表面消毒1 min 后,用無菌水清洗4 次。采用組織塊分離法[14]進行菌根真菌重分離,將新生根系置于含1 μL/mL 慶大霉素的PDA培養基上,28 ℃恒溫暗培養7~10天,觀察各處理根系長菌的情況。

1.3 指標測定

2021年2月,共生培養150 天后,采用電子天平(精度為0.000 1 g)測定幼苗鮮重;采用游標卡尺(精度為0.1 mm)測量根系長度、葉幅、葉長和葉寬等指標,記錄新根數和萌芽數;晴天上午9 點,采用便攜式葉綠素儀(SPAD-502)測定葉綠素的相對含量;取平均值。

1.4 數據處理

采用Excel 軟件進行統計;采用DPS7.05 軟件進行Duncan's新復極差檢驗。

2 結果與分析

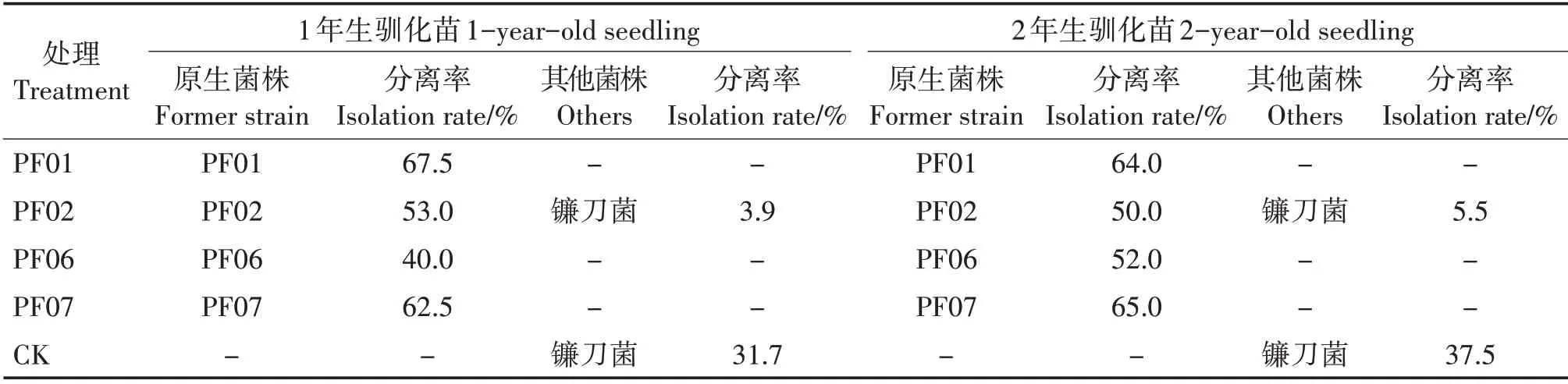

2.1 共生關系的建立

培養150 天后,接種菌株的馴化苗植株在重分離中均能分離出對應的原接種菌株,在CK 植株中主要分離出鐮刀菌(Fusarium)菌株(表1)。說明原接種菌株與帶葉兜蘭幼苗形成了共生關系,確定為帶葉兜蘭的蘭科菌根真菌。

表1 菌根真菌重分離情況Tab.1 Re-isolation of mycorrhizal fungi

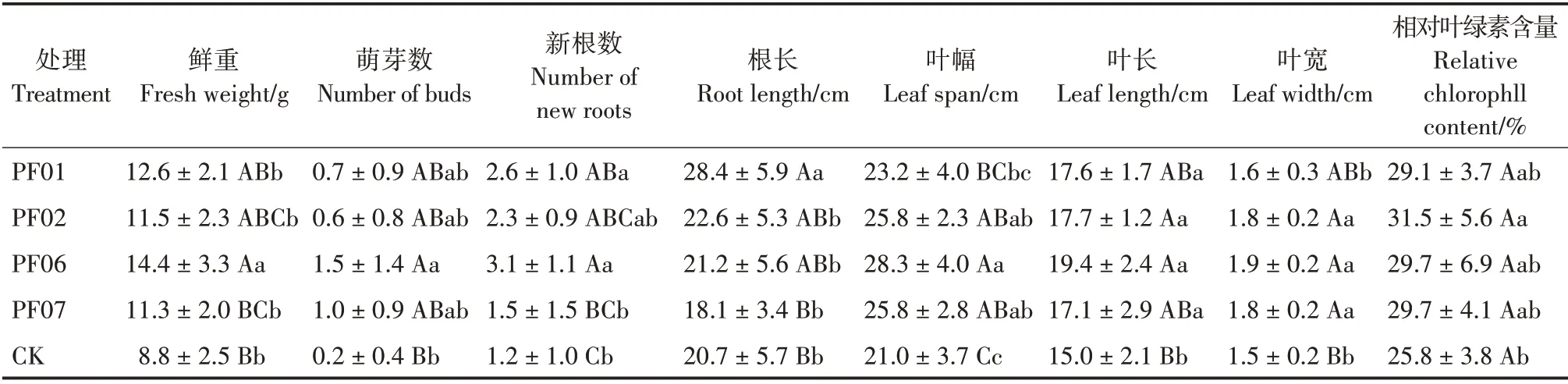

2.2 蘭科菌根真菌對1年生馴化苗生長的影響

各處理間1年生馴化苗的生長差異較大,接種菌株馴化苗的整體長勢優于不接種(圖1a)。PF06處理的1年生馴化苗生長最好,各指標均表現較好;鮮重、葉幅和葉長均極顯著優于其他處理(P<0.01)(表2)。PF06 處理的新根數最多(2.2 條),與PF07處理差異顯著(P< 0.05),與CK 處理差異極顯著(P<0.01);其次為PF01 和PF02 處理,分別為1.5 和1.4條。PF06處理的根最長(17.5 cm),與CK 處理差異顯著(P<0.05);其次為PF07、PF01和PF02處理,分別為16.3、16.1 和13.5 cm,三者間差異不顯著。PF06處理的葉最寬(1.6 cm),與CK處理差異極顯著(P< 0.01)。PF01 處理的相對葉綠素含量最高(31.6%),與PF02 處理差異極顯著(P<0.01)。在1年生階段,最佳的菌根真菌為PF06,接種后,幼苗生長迅速,根系活力提高,新葉生長較快,平均萌芽數0.4 個,體現了良好的菌-苗共生關系,促生效果好;PF01 和PF02 有利于植株根的生長發育;PF01 有利于增強光合作用。

表2 菌根真菌對1年生馴化苗生長的影響Tab.2 Effects of mycorrhizal fungi on growth of 1-year-old seedlings

2.3 蘭科菌根真菌對2年生馴化苗生長的影響

各處理間2年生馴化苗的生長差異也較大,接種菌株馴化苗的整體長勢優于不接種(圖1b)。PF06 處理的2年生馴化苗生長最好,除根長和相對葉綠素含量外,其他生長指標均表現最好,平均鮮重14.4 g,平均萌芽數1.5 個,新根數3.1 條,葉幅28.3 cm,葉長19.4 cm,葉寬1.9 cm,均極顯著優于CK 處理(P< 0.01)(表3)。PF01 處理的根最長(28.4 cm);除葉幅與PF06 處理差異極顯著(P<0.01)外,其他生長指標均與PF06 處理差異不顯著。PF02 處理的相對葉綠素含量最高(31.5%);除鮮重與PF06 處理差異顯著(P< 0.05)外,其他生長指標均與PF06 處理差異不顯著。PF07 處理的葉片生長較好,葉幅、葉長和葉寬均顯著或極顯著優于CK 處理(P<0.05,P<0.01)。真菌PF06 為對2年生帶葉兜蘭馴化苗整體生長最好的菌株,PF01可較好地促進植株根系的生長發育,PF02可促進植株地上和地下部分的生長,PF07有利于植株葉片生長。

圖1 菌根化育苗Fig.1 Mycorrhizal seedling

表3 菌根真菌對2年生馴化苗生長的影響Tab.3 Effects of mycorrhizal fungi on growth of 2-year-old seedlings

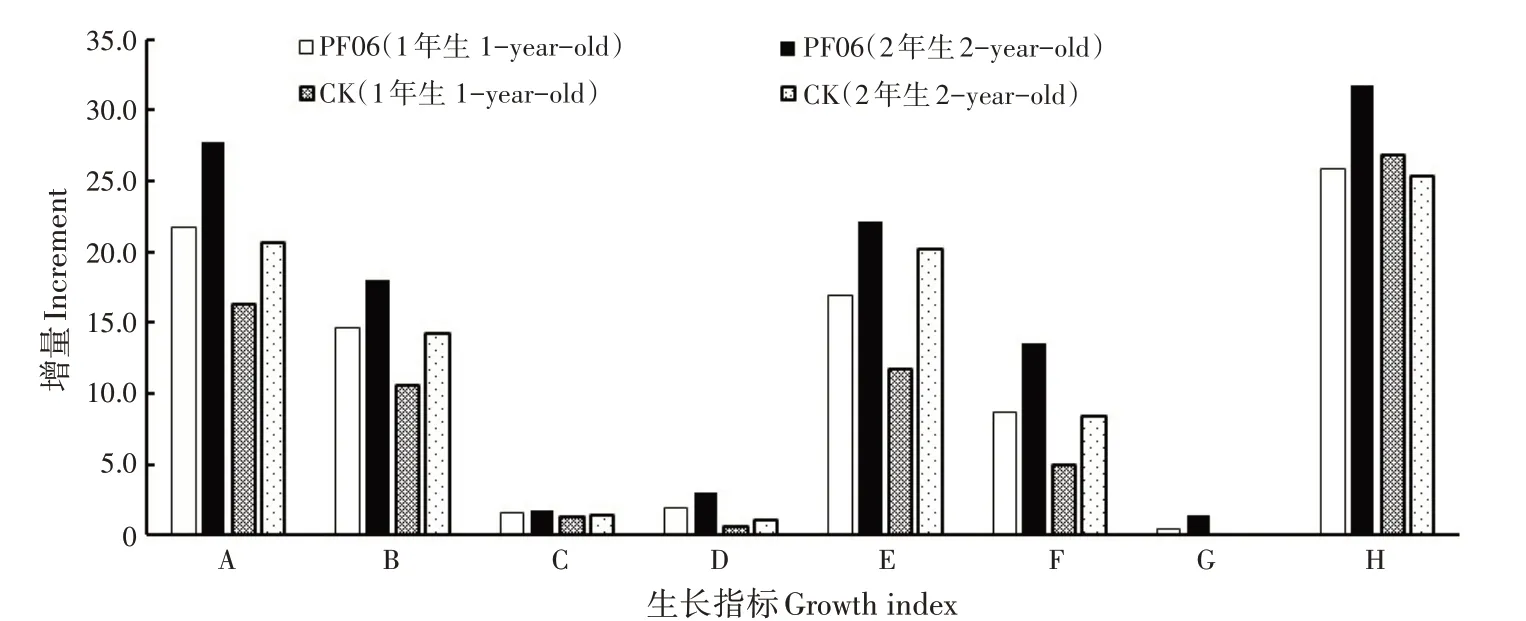

2.4 蘭科菌根真菌對1年生和2年生馴化苗各生長指標增長的影響

對比分析共生150 天后接種PF06 與CK 處理的1年生和2年生馴化苗的各項指標(圖2)。接種菌株植株在兩個生長階段的主要生長指標增幅基本一致,即PF06對兩個生長階段的植株均能產生較好的促生作用。接種PF06 處理兩個階段馴化苗的各生長指標增量(除1年生相對葉綠素含量)均高于CK處理,體現了菌根真菌較好的促生效果。

圖2 PF06對帶葉兜蘭兩個生長階段馴化苗生長指標增長的影響Fig.2 Effects of PF06 on increments of growth indexes in two growth stages of P.hirsutissimum seedlings

3 討論與結論

蘭科植物是一種典型的菌根植物,要完成整個生命史并在生態系統中生存,離不開菌根真菌和微生物的促進作用。在同一蘭科植物不同的生長階段,適宜其生長的菌根真菌種類及真菌發揮的功能有所不同,菌苗間的營養關系表現各異[12,15-16]。苗期是蘭科植物生長的瓶頸期,此時植株對不適宜共生病原菌的抗性最低[17]。五唇蘭(Doritis pulcherrima)與內生真菌建立共生的專一性隨生長形態(生理階段)的不同而顯著不同,種子共生萌發率低,但原球莖和幼嫩植株能與多種真菌有效共生,移栽后粗放管理的菌根苗成活率可達100%,成株后共生真菌的分布范圍相對寬松,體現了蘭科菌根體系的生存適應性[18-19]。根據植物的生長階段,現有的蘭科植物菌根化育苗技術可分為播種菌根化育苗、瓶內菌根化育苗和移栽菌根化育苗3 種[20],這些育苗技術在蘭科植物栽培和保育中均有報道。

兜蘭屬植物為較原始的蘭科植物種類之一,自然繁殖慢,人工繁殖難度比其他蘭科植物大,生長周期長。將菌根真菌應用于帶葉兜蘭的人工育苗實踐,可促進馴化苗生長,不同菌株在馴化苗的不同生長階段促生效果不同。PF06 對帶葉兜蘭1年生和2年生馴化苗的整體生長均有較好的促生作用,體現了該菌對帶葉兜蘭幼苗促生的廣譜性;PF01 有利于1年生與2年生植株根的生長發育,可增強植株葉片的光合作用;PF02 有利于1年生植株根的生長發育,可促進2年生植株地上和地下部分的生長;PF07 有利于2年生植株葉片的生長。在同一生理階段,與對照相比,4 個不同菌株均有較好的促生作用,從一定程度上體現了菌苗共生關系建立的廣泛性。本結論與陳寶玲等[5]、朱鑫敏等[7]、周玉杰等[16]、陳金花等[21]和謝玲等[22]的相關研究結論一致。對帶葉兜蘭1年生馴化苗,可優先接種PF06、PF01 和PF02 菌株或其中2~3 個菌株混合接種;對2年生馴化苗,可優先接種PF06、PF07 和PF02 菌株或其中2~3 個菌株混合接種,在這一階段,進行大規模的菌根化育苗不僅可以有效地建立菌苗共生關系,而且更適合批量化操作,有非常好的應用前景。移栽后兩年內的馴化苗均可接種菌根真菌,但在實際生產中需在馴化苗的不同生長階段選擇最合適的接種時期接種最適宜的菌根真菌,以達到最好的促生效果;PF06(Phialophorasp.)在兩個生長階段均表現出較好的促生效果,可作為帶葉兜蘭苗期的通用益生菌制劑,用于帶葉兜蘭的保育和栽培。